肺部超短波治療小兒肺炎的臨床療效觀察

周仁友,周衛軍,杜芳,李琴,鄧薇菲

重慶市渝北區人民醫院兒科,重慶401120

小兒肺炎(Infantile Pneumonia)是臨床上較為常見的兒科疾病[1],多是由細菌、病毒感染、吸入油脂或羊水以及過敏反應等因素所致,患者發病后,常會表現出體溫異常升高、咳嗽、呼吸困難、肺部啰音等臨床癥狀[2],是導致小兒死亡的主要疾病,臨床上常采用抗菌藥物對患者進行治療,雖具有一定療效,但對于部分患兒來說效果不明顯,容易出現復發,從而延長治療周期,給患兒帶來更多痛苦[3]。因此,在該次研究中,該院將2018年1月—2019年6月期間該院收治的320例小兒肺炎患兒作為研究對象,對肺部超短波治療小兒肺炎的臨床療效進行研究分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將該院收治的320例小兒肺炎患兒作為研究對象,經影像學技術檢查及血液指標檢查,并參照《實用兒科學》[4]中對小兒肺炎的診斷標準,所有患兒均被確診;該院征求了所有患兒家屬的同意,倫理委員會同時批準該次研究的進行。該院將所有患兒隨機分至兩組,研究組160例患兒,男性87例,女性73例;患兒年齡0~8歲,平均年齡(2.9±1.1)歲;支氣管肺炎患兒137例,間質性肺炎患兒23例。對照組160例患兒,男性92例,女性68例;患兒年齡0~7歲,平均年齡(2.8±1.0)歲;支氣管肺炎患兒135例,間質性肺炎患兒25例。所有患兒均無其他器官功能障礙,兩組患兒各項基礎信息經檢驗差異無統計學意義(P>0.05)。具有可比性。

1.2 研究方法

對照組采取綜合措施(保持空氣清新、控制室內溫度濕度、體位排痰、積極清理上呼吸道分泌物、加強營養、維持體液平衡),積極控制炎癥,改善肺的通、換氣功能,防治并發癥等常規治療。研究組在為患兒實施常規治療的基礎上,同時為患兒進行肺部超短波治療,選用國產DL-CB型超短波治療儀,治療時取患兒仰臥位,根據患兒著衣厚度,選擇型號適合的電極板,隨后將電極板對置放在患兒胸部和背部,治療頻率設置為40 MHz,波長設置為7 m,最大輸出功率設置為200 W,溫度盡量保持微熱或無熱度,避免對患兒皮膚造成傷害,年齡低于0.5歲的患兒,每次治療6 min為宜,年齡在0.5~1歲的患兒,每次治療8 min為宜,年齡>1歲的患兒,每次治療10 min為宜,1次/d。兩組患兒均連續治療1周。

1.3 觀察指標

治療后對兩組患兒治療效果進行細致評估,顯效:患兒臨床癥狀完全消失或顯著改善,X線檢查肺部病灶完全吸收或吸收顯著;有效:患兒臨床癥狀有所改善,X線檢查肺部病灶部分吸收;無效:患兒臨床癥狀無明顯緩解或有所加重,X線檢查肺部病灶未吸收。總有效率=顯效率+有效率。同時對兩組患兒體溫恢復正常、咳嗽減輕、肺部啰音消失、住院時間等臨床指標進行調查并記錄。

1.4 統計方法

采用SPSS 23.0統計學軟件對該次研究的所有數據進行處理分析。采用(±s)表示計量資料,進行t檢驗,患兒顯效率及總有效率用[n(%)]表示,進行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 患兒治療效果情況

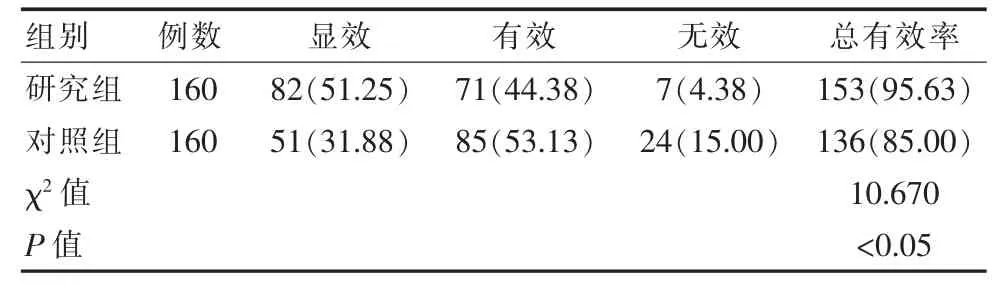

研究組患兒顯效率和總有效率分別高達51.25%和95.63%,對照組患兒顯效率和總有效率分別為31.88%和85.00%,數據經檢驗差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1兩組患兒治療效果情況對比[n(%)]Table 1 Comparison of treatment effect between the two groups[n(%)]

2.2 患兒臨床指標情況

研究組患兒體溫恢復正常、咳嗽減輕、肺部啰音消失及住院時間均顯著短于對照組患兒,數據經檢驗差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2兩組患兒臨床指標情況對比[(±s),d]Table 2 Comparison of clinical indicators between the two groups[(±s),d]

組別 體溫恢復正常 咳嗽減輕 肺部啰音消失 住院時間研究組(n=160)對照組(n=160)t值P值3.07±0.85 4.56±1.29 6.720<0.05 4.78±1.53 6.91±2.09 7.130<0.05 5.52±1.67 7.21±2.32 6.800<0.05 6.02±1.97 8.73±2.55 7.850<0.05

3 討論

小兒肺炎為臨床常見肺部炎性反應,多種因素均可引起患兒發病,其中細菌和病毒感染較為常見,但是小兒肺炎的患兒年紀較小,身體正處于快速發育階段,機體免疫系統尚未發育成熟,因此,兒童容易受到細菌、病毒的侵害,導致小兒肺炎的發生,發病后多以發熱、咳嗽、呼吸困難等為主要臨床表現,如果患兒得不到及時有效的治療,很可能導致患兒發生中毒性腦炎、心力衰竭等嚴重癥狀,此外,還可能會對患兒的神經系統造成危害,從而影響患兒的正常發育[6-7],威脅患兒生命,所以,針對小兒肺炎,需通過良好的方法為患兒進行準確診斷,從而在患兒發病早期給予患兒及時有效的治療,確保患兒病情更快地得到控制,改善患兒預后,其對于促進患兒健康發展具有重要意義。為患兒靜脈滴注抗菌藥物是臨床上治療小兒肺炎的首選方案,大多數患兒在使用抗菌藥物治療后,臨床癥狀會快速緩解,但依然有部分患兒的治療效果不夠明顯,肺部病灶無法完全吸收,針對此現象臨床上常通過繼續為患兒注射或口服抗菌藥物進行治療,但長期使用抗菌藥物不僅會給患兒增加痛苦,引起耐藥性,延長病程,同時還可能會對患兒其他器官造成損害,對患兒的正常生長發育造成不利影響[8]。隨著醫學技術的不斷發展,小兒肺炎的治療方法不斷增多,物理療法逐漸被應用于小兒肺炎的臨床治療當中,超短波作為當前臨床常用的物理療法,于上世紀30年代首次被應用于臨床治療,通過不斷改進,以及對脈沖超短波的不斷研究,上世紀50年代,我國開展超短波療法,至今超短波療法已被各個科室廣泛應用。超短波指的是頻率在30~300 MHZ之間、波長在1~10 m之間的電磁波。將超短波療法應用于小兒肺炎,其主要通過電場將高頻的透熱電流傳遞到患兒的支氣管和肺組織,并作用于此,最終達到改善患兒癥狀的目的[9]。研究表明[10],超短波接觸機體之后,一方面可以對網狀內皮系統功能和吞噬細胞的吞噬功能進行有效加強,另一方面還可升高患兒體內白細胞,從而提高患兒的免疫能力,另外,超短波促進患兒肺部的血液循環,增加肺部血管通透性,消除水腫,從而可以促進抗菌藥物作用于病灶,提高治療效果。另有研究[11]顯示,超短波可以改變患兒肺部pH值,抑制病原菌的生長繁殖。在該次研究中,研究組患兒治療顯效率和總有效率分別高達51.25%和95.63%,顯著高于對照組患兒治療顯效率(31.88%)和總有效率(85.00%),數據經檢驗差異有統計學意義(P<0.05)。在李巧紅等人[12]的研究當中,研究組治愈率(82.2%)和總有效率(95.6%)顯著高于對照組治愈率(42.2%)和總有效率(80.7%)(P<0.05),與該次研究結果相對比,兩者基本吻合。此外,研究組患兒的體溫恢復正常、咳嗽減輕、肺部啰音消失及住院時間均顯著短于對照組患兒。另外,在患兒治療期間,也需給予患兒良好的護理干預,首先給予患兒良好的休息環境,定時對病房進行清潔消毒,避免患兒之間發生交叉感染,加重病情,注意患兒的保暖;其次在患兒治療過程中,時刻關注患兒的皮膚狀況,避免因溫度過高導致患兒皮膚受到損;最后給予患兒科學合理的營養支持,針對6個月以內的患兒,依然通過母乳喂養,但需適當增加飲水量,針對能夠吃其他食物的患兒,給予患兒清淡、易消化的食物,并讓患兒增加高熱量、高蛋白食物的攝入,另外,通過吃水果補充維生素C。

綜上所述,將肺部超短波應用于小兒肺炎的臨床治療當中,不僅可以提高抗菌藥物的作用效果,同時還可對患兒肺部組織狀況加以改善,治療效果顯著,患兒臨床癥狀改善明顯。