撥浪鉆

梁尚端

鉆是用來穿孔的工具,《說文》:“鉆,所以穿也。”《康熙字典》:“穿器也,凡深入者借用鉆,用之穿物曰鉆(平聲)。”

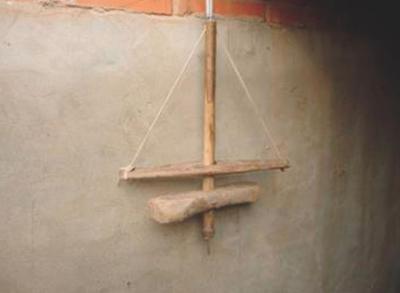

民間使用的撥浪鉆由六個部分組成,即鉆桿、纏裹繩、起伏板、甩輪、鐵箍和鉆頭,總高約兩尺半。鉆桿起到撥浪鉆全身支撐的作用;纏裹繩與起伏板和鉆桿頂部形成三角形;起伏板上下走動時,繩子纏裹在鉆桿上,按時鉆頭向右轉,起時鉆頭向左轉;甩輪板,兩頭大,中間細腰形,很科學,具有甩動、提高鉆頭的速度和穿透力的功能;鐵箍是為了捆緊鉆頭上端的穩定性;鉆頭可根據鉆孔的大小、鈍利程度隨時更換。

撥浪鉆在民間的用處。在木器方面,主要用于制作條幾、桌子、椅子、床、條凳、嫁妝、箱子、柜子、洗臉架、車轎、馬扎等;在鐵器方面,主要用于制造門鼻兒、門葉、門閂、釘鍋等;在陶器方面,主要用于制造壇子、罐子、盆子、缸、洗臉盆和碗等。民間諺語:“沒有金剛鉆,不攬瓷器活。”瓷器指的是瓷盆、瓷碗、瓷碟、瓷盤等。

鉆火一詞,《辭源》上說:“古人鉆木取火,四時各異其木。春用榆柳,夏用棗杏,季夏用桑柘,秋用柞楢,冬用槐檀,其后僅于寒食后一日為之,成為沿襲故俗的遺跡。”

鉆燧是最古的取火法。燧為取火之具,古代有陽燧、木燧兩種,木燧是鉆木取火,故曰鉆燧,《論語·陽貨》載:“鉆燧改火”。

《資治通鑒外傳》:“燧人氏,民食蓏蜯蛤,腥臊臭惡,傷害腹胃而多疾病,有圣人作,上觀星象,下觀五木,鉆木取火,炮生為熟,養人利性,避臭去惡,遂天之意,有天下百余代,八萬年或云一萬二千年。”

人是自然界的產物,大自然的杰作,勞動創造了人,自然界又成了人的對立面。人類發展史經歷了舊石器、新石器時代,鐵器、銅器時代。

撥浪鉆,一個小小物件,仔細想想,從人類學的角度、歷史的眼光、邏輯學的方法,去聯想、推理、追本溯源,它是不是人類嬰兒期鉆燧改火——石鉆的發明——鐵鉆的自然出現,是不是一個鏈條性的必然和因果關系呢?

鉆之一字,在中國文字史上(甲骨文、金文、小篆),古代漢語里為什么不是木字旁(《爾雅》將鉆字歸在木部),也不是石字旁,而是一個金字旁?這充分說明鉆是鐵器時代后期的產物。

撥浪鉆是鉆普及到民間,匠人們根據其使用空間、作用、對象而演繹、改進的結果,盡管電鉆現在已代替了撥浪鉆,但仍未超越古人的原始思維和智慧,乃是人類社會發展的必然飛躍。