聲音

劉經南

中國工程院院士武漢大學教授

智能時代,“5G+北斗”將成為最重要的基礎設施。

5G是智能化時代的基礎設施,它高帶寬、高速度、大容量、低功耗、低延時、萬物互聯、信息可感知、可調控。5G為滿足未來虛擬現實、智能制造、自動駕駛等用戶和行業的應用需求,提供了基礎支撐。事實上,5G的時延是毫秒級的,但還不能實現汽車的遠程控制,而且它的網絡位置是虛擬的,這些問題都要解決。

解決問題需要新的基礎設施,就是北斗。定位、導航、感知時間和時節本身就是自然進化產生的生物智能,智能時代的“5G+北斗”可將這種生物智能賦給機器和環境,發揮機器和網絡環境的智能優勢。

基于“5G+北斗”的泛在測繪能力就是人類定位、導航、感知時間的智能基于現代技術的延伸,既是智能時代實現區域和廣域乃至全球精確感知時空事件和目標信息的關鍵基礎設施,也是實現支持廣域和全球智能協同控制的賦能技術。

“北斗高精度導航+5G+高精度地圖”,將開辟車輛車道級監控、車輛自動駕駛和智能無人駕駛全新領域應用。將來的無人駕駛車、智能網聯汽車,本質就是一個高精度的智能移動計算平臺,需要感知和認知外界,必須要有精準的位置和時間服務。所以每一臺智能網聯汽車和每一輛無人車,既是互聯網時代的代步工具,也是一個智能移動計算平臺,把這些平臺的數據和大家共享起來,會產生無窮無盡的新應用和新業態。

康紹忠

中國工程院院士中國農業水問題研究中心主任

我國的“農業節水化”無論是作物水分利用效率、田間水利用效率,還是渠系水利用效率,同發達國家都有一定差距。在我看來,目前我國農業節水化在推廣和實施過程中存在的突出問題包括:農業節水補償機制尚未形成,節水成本無人買單;土地分散經營模式限制了高效節水技術的應用;重建設、輕管理,節水工程標準低;缺乏經濟、可靠、耐用、適應性廣的先進實用技術;節水科技推廣與技術服務體系不完善;農業節水試驗與監測網絡建設滯后;缺乏變化環境下農業節水的基礎性研究工作。

要破解以上這些瓶頸,必須做好“四個轉變”“四個完善”。“四個轉變”包括:由單一節水灌溉技術向與農藝技術相結合轉變,由單一高效節水向節水、節肥、節藥一體化轉變,由單一節水高產向節水提質增效轉變,由重視節水面積數量向重視工程質量和效益轉變。“四個完善”包括:完善節水科技推廣與技術服務體系,完善農業節水試驗與用水監測網絡,完善農業節水補償機制,完善節水產品市場準入機制。

除此之外,還要通過政、產、學、研、用的緊密結合和聯合攻關,創建農業節水與適水發展新理論、突破農業綠色高效用水關鍵技術、培育抗旱節水優質型作物新品種、創制農業節水關鍵設備與制劑、培育有競爭力的國家農業節水企業……構建國家農業節水化科研共享平臺。

袁亮

中國工程院院士安徽理工大學校長

當前,很多煤礦面臨關閉或廢棄,有的已達到服務年限,有的不符合安全生產要求,有的因開采成本過高而虧損嚴重……預計到2030年,我國廢棄礦井將達到1.5萬處。直接關閉或廢棄此類礦井不僅造成資源的巨大浪費和國有資產(20億~30億元/礦)流失,還有可能誘發后續的安全、環境及社會問題。

對于如何解決廢棄礦井能源資源開發利用,我認為首先要把廢棄礦井資源開發利用作為“能源革命”的重要支撐,推動儲能及多能互補開發利用,加強軍民融合,研究國防及相關資源利用,盤活國有資產。

重點發展以抽水蓄能、空氣壓縮儲能為代表的儲能及多能互補開發利用,推進廢棄礦井能源資源區域性分級分類。同時,加強“抽水蓄能”“空氣壓縮儲能”“煤及非常規天然氣”等不同領域廢棄礦井能源資源開發利用分類指導,為可再生能源健康發展提供技術保障。

除此之外,我希望由國家有關部門牽頭,統籌做好廢棄礦井能源資源開發利用頂層設計,建立廢棄礦井能源資源綜合協調管理機構,盡快制定廢棄礦井資源開發利用中長期規劃,制定廢棄礦井能源資源資產管理制度,開展示范礦井建設,加大資金項目和財稅支持力度,為廢棄礦井能源資源開發利用營造良好發展生態。

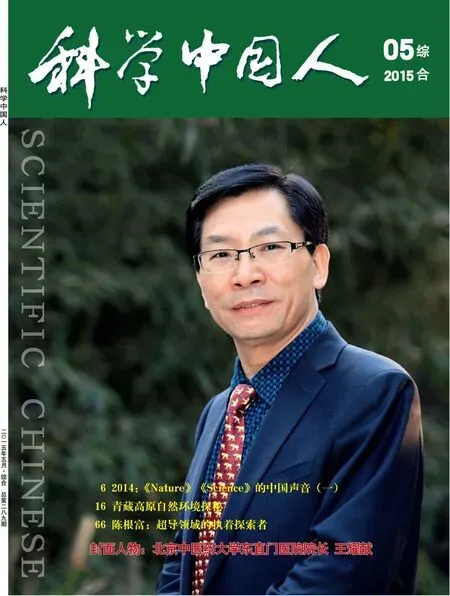

王辰

中國工程院院士北京協和醫學院校長

回顧歷史,饑饉、戰爭、瘟疫是造成人類突然大批死亡的主要原因。特別是瘟疫,一直是人類作為生物體所面臨的大敵。

醫學發展到今天,人類對這些問題的科學認識依然是淺薄的,所以我們不要以為過去的嚴重危害是因為科學不發達,而當代科學已經大大發展了,傳染病已經不是問題。的確,當今科學的進步今非昔比,而且每一次瘟疫都使人們更多地認識了傳染病。醫學史上的很多進步,都是疫中、疫后取得的。

今天所面對的2019新型冠狀病毒,病毒學界稱為SARS冠狀病毒2(SARS CoV-2)。初步看,相比SARS冠狀病毒1的“魯莽”,它是一個極為“聰明”,乃至“智慧”的病毒,現有的研究已經證實,它具有一系列適于自身生存與發展的特性。

我認為,從現在看來,疫情不會倏然消失,未來風險依然很大,科學家很難精確地預測病毒與疫情下一步會怎么樣。對疫情,不可猜測、不要揣測、不能硬測、不敢妄測,更不搞押寶式的預測。我們能做的是,絕不要低估疫情的復雜性,也不要被疫情所嚇倒,依靠對傳染病的共性醫學知識,基于我們對這個病毒和疾病新的發現及新研發出的科學可靠的技術方法加以應對。如何把握防控與生產生活?如何以較小的社會代價,取得較大的社會、國家和人類利益?尋找到這樣一個平衡點,這是醫學的責任。