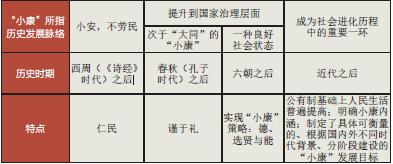

“小康”語義的歷史變遷與現(xiàn)代啟示*

張文

“小康”一詞自古有之,歷經(jīng)了數(shù)千年的歷史變遷。在這樣一個有著悠久歷史文化的文明古國,“小康”被不同時代賦予了怎樣富有啟發(fā)意義的文化意蘊?本文通過梳理“小康”的歷史演變脈絡(luò),探究其蘊含的“民為邦本”的傳統(tǒng)文化意蘊及其現(xiàn)代啟示。

一、“小康”語義的歷史變遷

(一)“小康”起源于《詩經(jīng)》,初指體恤百姓

“小康”一詞可考的最早文獻是“民亦勞止,汔可小康。惠及中國,以綏四方”,出現(xiàn)在《詩經(jīng)·大雅·民勞》,中國最早詩歌總集《詩經(jīng)》中之一篇,為周朝大臣召伯虎所作。此詩描寫平民百姓的困苦狀態(tài),勸告統(tǒng)治者周厲王要愛惜民力,體恤百姓。

后世轉(zhuǎn)引此詩的作品大多從體恤民情使民眾休養(yǎng)生息的意義上運用“小康”。比如,《左傳·昭公》:“寬以濟猛,猛以濟寬,政是以和。《詩》曰:‘民亦勞止,汔可小康;惠此中國,以綏四方,施之以寬也。”《漢書·元帝紀(jì)》記載“安土重遷,黎民之性……《詩》不云乎?‘民亦勞止,汔可小康。惠此中國,以綏四方。今所為初陵者,勿置縣邑,使天下咸安土樂業(yè),亡有動搖之心。”之后,即使和平時期,這句話也被引用來指與民休息,不勞民。

(二)“小康”內(nèi)涵提升到國家治理層面

孔子提出“大同”社會后,“小康”的社會政治內(nèi)涵更豐富了。

《禮記·禮運》中記載了孔子的“大同”和“小康”思想。“大同”是“大道之行也,天下為公。選賢與能,講信修睦,故人不獨親其親,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜、寡、孤、獨、廢、疾者,皆有所養(yǎng)。男有分,女有歸。貨惡其棄于地也,不必藏于己;力惡其不出于身也,不必為己。是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉”。而“小康”則指“今大道既隱,天下為家,各親其親,各子其子,貨力為己,大人世及以為禮。城郭溝池以為固,禮義以為紀(jì)。以正君臣,以篤父子,以睦兄弟,以和夫婦,以設(shè)制度,以立田里,以賢勇知,以功為己,故謀用是作,而兵由此起。禹、湯、文、武、成王、周公,由此其選也,此六君子者,未有不謹(jǐn)于禮者也。以著其義,以考其信,著有過,刑仁講讓,示民有常。如有不由此者,在勢者去,眾以為殃”。

在孔子看來,小康和大同是有區(qū)別的。大同社會是古人心目中的最高理想社會,這個社會財產(chǎn)公有,政治開明,秩序穩(wěn)定,是“大道之行”。領(lǐng)導(dǎo)者通過禪讓產(chǎn)生,最有道德的人是社會的領(lǐng)導(dǎo)者。因為生產(chǎn)資料公有,不再擁有私人財產(chǎn),每一個人在生活上都能夠把他人當(dāng)作自己的親人一樣對待。在這個社會中,“禮”沒有了存在的必要,也沒有了使用奸詐權(quán)謀的必要。

然而,在孔子生活的現(xiàn)實中,原先的禪讓制被世襲制取代了,奸詐權(quán)謀開始盛行,戰(zhàn)爭時有發(fā)生。因此孔子寄希望于一個“禮義以為紀(jì)”的小康社會。在小康社會中,統(tǒng)治者是“禹、湯、文、武、成王、周公”這些圣王,由“禮”維持著社會秩序。君王和臣子之間以“禮”默契合作,父子、兄弟、夫妻之間以“禮”和睦相處。按照“禮”的規(guī)定,有才能的人得到提拔,有道德的人得到表彰,有過錯的人受到懲罰。

這里的“小康” 相比最初的“小安,不勞民”而言,已經(jīng)上升到國家治理層面,演變?yōu)橐环N社會狀態(tài)。《禮記正義》對此解釋道:“康,安也。行禮自衛(wèi),乃得不去埶位,及不為眾所殃,而比大道為劣,故曰‘小安也。”根據(jù)這一解釋,“康”所指的“安”,內(nèi)涵已變成因“行禮自衛(wèi)”而統(tǒng)治安穩(wěn)。后世儒家學(xué)者不斷用“小康”“大同”探討人類社會歷史演變的內(nèi)在規(guī)律。

兩漢時期,“小康”開始被看作一種與“兇”對舉的社會狀態(tài),即失去禮儀而導(dǎo)致社會失序。《新書·憂民》記載“五歲小康,十歲一兇,三十歲而一大康,蓋曰大數(shù)也。自人人相食,至于今若干年矣”。到了六朝,中國戰(zhàn)亂不斷,人們多次引用“民亦勞止,汔可小康”,表達對戰(zhàn)爭結(jié)束,國家統(tǒng)一,休養(yǎng)生息,生活安頓的渴望。“小康”逐漸指一種良好社會狀態(tài)。

唐代國力強盛,“小康”出現(xiàn)次數(shù)明顯增多,用于歌功頌德或形容已經(jīng)實現(xiàn)的良好社會狀態(tài)。如《全唐文·大歷八年夏至大赦文》記載“關(guān)輔之內(nèi),農(nóng)祥薦臻,嘉谷豐衍,宿麥滋殖。閭閻之間,倉廩皆實,百價低賤,實曰小康”。此外,對于如何實現(xiàn)“小康”,已提出德治、選賢與能的策略,常見于皇帝用來頒布政策的詔旨。

(三) 近代以來,“小康”成為社會進化歷程中的重要一環(huán)

近代以來,進化論傳入中國之后,“小康”就成為通往理想社會進化歷程中的重要一環(huán)。康有為以進化論解釋《禮記·禮運》中的小康、大同之說,認(rèn)為人類要從亂世進化到太平之世, 中間必須經(jīng)過一個小康之世的階段。實際上,康有為是假借孔子之名推行自己的變法主張,把當(dāng)時資本主義的發(fā)展觀引入中國,建立西方式的社會政治制度。這是對古代“小康”和“大同”社會思想的一種新發(fā)展。康有為之后,孫中山也堅持進化論觀點,認(rèn)為“……真正的民生主義,就是孔子所希望之大同世界”[1] ,提出了創(chuàng)建資產(chǎn)階級民主共和國的實施方案。

經(jīng)歷小康進而走向大同符合進化論觀點,也符合社會發(fā)展的歷史唯物史觀,但在具體路徑上,中國共產(chǎn)黨提出了社會主義方案:探索通過人民民主共和的“小康”發(fā)展之路,通過人民當(dāng)家做主來實現(xiàn)社會進步,這跟西方資本主義發(fā)展道路不同,具有“中國特色”:

第一,實行公有制基礎(chǔ)上人民生活普遍提高的小康——普遍提高而不是部分提高,這是關(guān)鍵。[2]第二,對“小康”的定義有清晰的認(rèn)識,即在溫飽的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)人民生活質(zhì)量的進一步提高。[3]第三,制定了具體可衡量的、根據(jù)國內(nèi)外不同時代背景、分階段建設(shè)的“小康”發(fā)展目標(biāo)。中共十三大提出要實現(xiàn)從“溫飽”到“小康”;中共十五大首次提出建設(shè)小康社會;中共十七大提出到2020年實現(xiàn)“全面建成小康社會”;中共十九大進一步提出從全面建成小康社會到基本實現(xiàn)現(xiàn)代化,再到全面建成社會主義現(xiàn)代化強國。至此,小康社會的實現(xiàn)路徑更為具體和明確,目標(biāo)也更為清晰。

通過對“小康”的歷史文獻梳理,我們可以清晰地看到“小康”的歷史發(fā)展脈絡(luò),概括為下表: