基于負荷-電量轉移指標的臺區三相不平衡治理

鄧國豪,潘錦源,張詩建

(1.廣東電網有限責任公司廣州供電局,廣州 510620;2.廣州市奔流電力科技有限公司,廣州 510640)

0 引言

配電網電能質量治理一直以來是電網公司的重要工作內容[1]。近年來,低壓配電網三相負荷不平衡問題日趨嚴重,嚴重影響配電網供電質量和運行經濟性,三相不平衡的治理已成為電能質量治理工作的首要任務[2-3]。在此背景下,低壓配電網三相不平衡治理技術已成為當前的研究熱點之一[4-7]。

許多專家學者開展了配電網三相不平衡治理的研究[8-10]。傅穎等[11]運用自決策換相開關的工作原理及關鍵技術,提出集中控制和分布控制相結合的綜合治理方案,萬玉良等[12]將三相不平衡治理裝置歸納為投切電容器型、換相開關型和VSC換流器型3種,通過對其工作原理、接線方式及適用范圍進行詳細介紹。魏劍嘯等[13]分析了相間和分相跨接電容進行無功功率和三相不平衡調節的原理,以補償后系統三相不平衡度最小為目標,采用非線性約束優化算法計算出最優的補償容量配置。但上述研究多基于額外新增設備,進行設備優化選型或控制,缺乏利用現有低壓配電網資源進行負荷調整的研究。新增設備手段的經濟性不足,同時新增配網設備影響配電網運行的可靠性,增加了運維人員的工作壓力。

本文基于三相不平衡治理手段分析,提出一種基于負荷-電量轉移指標的換相方法,以負荷轉移指標和電量轉移指標進行換相負荷的選取。采用南方電網某實際臺區數據,驗證所提方法的有效性。

1 三相不平衡評價指標

為貼近配電網運行實際,本文采用三相電流不平衡度作為臺區三相不平衡的評價指標。

三相電流不平衡度為三相電流和平均電流值差值最大值與平均電流值之比,其數學表達式如下:

式中:Imax為三相電流中的最大值;Imin為三相電流中的最小值。

2 三相不平衡治理手段分析

針對低壓臺區電流三相不平衡問題,目前主要有兩個治理方向:一是低壓負荷調整,從負荷端進行三相負荷的平衡化,進而實現首端的三相電流平衡;二是配變首端功率補償,從配變低壓側出線端進行相間無功補償,實現低壓出線首端有功的平衡化轉移,達到配變低壓側的三相電流平衡。

(1)低壓負荷調整

低壓負荷調整主要包括人工換相和三相換相開關自動換相兩種手段。

人工換相基于歷史監測數據,由運維人員對低壓的負荷進行再分配,該手段無需額外增加低壓配電網設備,經濟性較好,但該方法尚未有流程化的操作指引,換相量大多靠運維人員的經驗評估,缺乏科學有效的理論指引,治理效果不足。

換相開關通過主控器對配變首端負荷進行監測及換相量計算,下發指令控制下屬換相開關進行換相動作,治理效果較好。但該手段一般需要在臺區配置6~7 個換相開關,費用較高,且設備點增多也增加了低壓配電網的可靠運行風險和運維人員的工作量。

(2)配變首端功率補償

首端補償治理手段主要包括相間電容器補償和電力電子調節設備補償兩種手段。

相間補償主要基于王氏定理,在兩相之間跨接電容實現兩相間的有功轉移。該方法理論上可以較好地實現臺區首端的三相電流平衡,但對于補償容量的計算及補償電容器的運行控制要求較高,難以適應配電網復雜的運行環境,同時也需要運維人員有較高的技術素質,難以推廣應用。

電力電子調節設備補償基于瞬時無功功率理論,通過快速自動檢測出接入處負序電流進行反向補償,以解決三相負荷不平衡問題,但該手段費用昂貴,一般應用于高壓配電網。

綜上所述,當前通過設備接入的三相不平衡治理方法存在費用較高、增加運行可靠性風險問題,而較為經濟的無設備化負荷換相方法則缺乏科學的理論指引,治理效果不足。

考慮到現有低壓配電網監測體系較為完善,負荷、電量等數據均可有效獲取,若負荷、電量數據進行換相量的計算指引,可以更好地提升人工換相的三相不平衡治理效果,提高配電網運行水平,降低因三相不平衡造成的配電網網損,進而提升配電網運行的經濟性。

3 負荷-電量轉移指標的換相方法

針對當前配電網三相不平衡治理問題,本文提出一種考慮負荷-電流轉移指標的換相方法,基于三相負荷特性分析,確認換相基準換相相序,由此構建負荷-電量轉移指標,進而根據該指標進行換相相序及負荷的選取,流程化實現三相不平衡的換相治理。以下從該方法的基準相序、距離指標、實現流程等方面進行闡述。

3.1 基準換相相序

由于臺區各相用戶用電具有較大的時空不確定性,單個用戶的負荷特性并不完全符合臺區整體的負荷特性,因此,分相電流的大小關系并不固定,即某一時刻A 相比較大,而另一時刻B相或者C相比較大,但可以推斷的是,始終存在某一A、B、C 大小關系,該關系出現時刻總數與總的時刻占比不小于1/3。

從長時間尺度來看,三相不平衡換相治理的目標是降低盡可能多時間斷面的三相不平衡度。因此,本文選取出現頻度最高的A、B、C 三相電流大小關系為基準換相相序,以該關系進行換相量的計算,可以較好地實現人工換相的目標。

基準換相關系的確認流程如下:

(1)獲取配變低壓側A、B、C三相負荷一天96個時刻的負荷電流;

(2)對比每個時刻下A、B、C 三相負荷的大小關系,并獲取出現頻度最高的大小比對關系Cr;

(3)設置基準換相相序X、Y、Z,將Cr 中最大的設置為X相,居中的設置為Y相,最小的設置為Z相。

3.2 負荷轉移指標

負荷轉移指標是指,基于臺區配變負荷的基準換相相序,考慮X、Y、Z 相負荷相間各個時刻的大小關系,以及各相負荷不同區間分布概率,計算得到的負荷轉移量參考值,其數學表達式如下:

式中:F為負荷轉移指標;下標αβ 表示負荷由α 相轉移至β相, αβ =[X Y,XZ,YZ ];Iymax為第y 組數組的最大轉移量值,y= 1,2,3;δ為轉移量修正系數,δ=[1 , 3,5,7]; ΔIy為第y組數組的最大轉移量與最小轉移量之差。

αβ 由下式確定:

轉移修正量δ由下式確定:

Iymax和 ΔIy由下式確定:

Iy表示第y組轉移量值數組,由下式確定:

式中:IX、IY、IZ分別為X、Y、Z 相的一天96 時刻的電流值組合;情況1為X、Y、Z相各時刻的電流IX、IY、IZ主要的大小關系即該關系出現的頻度最高;情況2 為關系出現的頻度最高;情況3為關系出現的頻度最高。

3.3 電量轉移指標

負荷轉移指標是指,基于負荷轉移指標、換相對象相最大負荷和電量的關系計算得到的電量轉移參考量值,其數學表達式如下:

式中:W為負荷轉移指標;下標αβ 表示電量由α 相轉移至β相,為情況ε下的負荷基準值,ε= 1,2;Qα為第 α 相一天的電量。

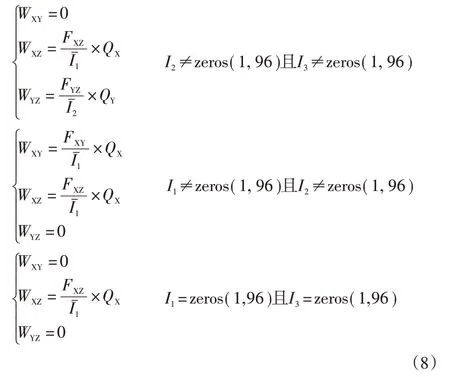

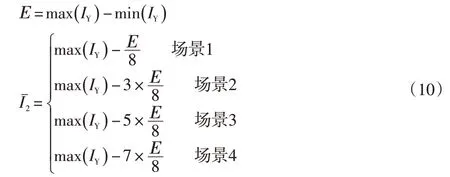

Wαβ由下式確定:

、由下式確定:

式中:場景1 為X 相各時刻的電流IX主要分布在區間場景2 為主要分布在區間場景3 為主要分布在區間場景4 為主要分布在區間。

式中:場景1 為Y 相各時刻的電流IY主要分布在區間場景2 為主要分布在區間場景3 為主要分布在區間場景4 為主要分布在區間。

3.4 實現步驟流程

基于上述提出的負荷轉移指標和電量轉移指標,本文提出基于負荷-電量轉移指標的換相方法流程如下。

(1)獲取配變低壓側一天96個時刻A、B、C三相的負荷電流IA、IB、IC;配變低壓側A 相一天的電量QA、B 相一天的電量QB、C 相一天的電量QC;獲取A 相單相接入的用戶總數為n1,令k1=1,2,…,n1,獲取各個A相單相接入的用戶一天的電量QAk1;獲取B 相單相接入的用戶總數為n2,令k2=1,2,…,n2,獲取各個B 相單相接入的用戶一天的電量QBk2;獲取C 相單相接入的用戶總數為n3,令k3=1,2,…,n3,獲取各個C相單相接入的用戶一天的電量QCk3。

(2)對比確定基礎換相相序。

(3)應用負荷轉移指標計算負荷轉移量。

(4)應用電量轉移指標計算電量轉移量。

(5)選擇滿足轉移電量要求的單相接入的用戶進行換相,即對X 相或Y 相的單相接入用戶一天的電量進行排序累加,直至達電量轉移指標,并將此部分電量累加的用戶作為換相負荷,進行換相,流程結束。

4 算例分析

本文應用南方電網實際臺區數據,驗證所提控制方法的有效性。換相前的各相電流及各個時刻的三相不平衡度如圖1和圖2所示。

圖1 換相前臺區首端電流及分相電流曲線

圖2 換相前臺區三相不平衡度曲線

應用本文方法換相后,效果如圖3和圖4所示。由圖可以看出,換相后,三相負荷電流曲線明顯趨于重疊,C相負荷的電流明顯下降,而B 相負荷相應地抬升,時刻1~17 和時刻75~96三相不平衡度大幅下降。

圖3 換相后臺區首端電流及分相電流曲線

圖4 換相后臺區三相不平衡度曲線

如表1 所示,本文提出的換相方法可以大幅度降低臺區運行整體的三相不平衡度,與原運行狀態相比,臺區整體運行的三相不平衡度下降了32%。

表1 換相前后結果對比

5 結束語

本文基于三相不平衡評價指標和三相不平衡治理手段分析,提出了一種基于負荷-電量轉移指標的換相方法,構建了負荷轉移指標與電量轉移指標。運用南方電網實際臺區運行數據,進行了本文方法的效果驗證,結果表明,本文所提方法可以有效地降低配電臺區運行的三相不平衡度,可為配電網低壓臺區三相不平衡的換相治理提供重要參考。