淺談學術型論文教學的淺入與淺出

——以《美美與共》為例

沈芙蓉

(江蘇省奔牛高級中學,江蘇 常州 213101)

學術論文是用系統的、專門的知識來討論、研究某種問題或研究成果的學理性文章,具有學術性、科學性、創造性、學理性。《美美與共》是一篇典型的結構縝密的學術型論文,在2014年被選入了蘇教版教材。這是我國著名的社會學家費孝通先生在2004年“北京論壇”上所做的一篇書面發言,其實在1990年12月,在就“人的研究在中國——個人的經歷”主題進行演講時,費孝通就已經提出了“各美其美,美人之美,美美與共,天下大同”這一處理不同文化關系的十六字“箴言”。

對于還未深入接觸議論文的高一學生來說,學習一篇像《美美與共》這樣具有理性思辨特點的學術論文是有難度的。這就迫切需要教師在備課時,依據文章特點,透徹把握教學的重點和難點,精心設計教學內容,使這些內容能夠切合學生的心理特點和知識層次結構,創設合理的教學情境,精心設置問題,引起學生探究的興趣,做到教學的淺入;繼而站在學生的視角,運用思維導圖,引導學生理解作者的寫作思路,加深對內涵的把握。在輕松的環境中解決一堂課的重難點問題,獲得有意義的啟示,并且形成獨特的情感思考,那么就做到了淺出。根據教學實踐,本篇文章以《美美與共》教學為例,主要從三方面談面對學術型論文教學時,如何做到淺入與淺出。

一、化抽象為具體,創設生動的教學環境

探討全球化和不同文明之間的關系,在如今,這不是一個新話題,也不是一個新現象。《美美與共》寫于我國改革開放、加入世界貿易組織后的2004年,論文是站在一個更高的層次上重新構建自我文化和他人文化的認識,希望達到某些新的共識,以使得世界出現一個相對安定并祥和的局面。但是剛剛踏入高中校門的學生,對此背景卻沒有什么了解,甚至有些學生,在預習時就已然失去了閱讀興趣。而有些教師,為了知識的完整性,會采取先從背景介紹入手,忽視了其實用性,在現實生活中的作用,使得學生在漫天知識點中抓不住本堂課的重點,其結果是學生對這堂課感到枯燥乏味。教育家李吉林說過,知識鑲嵌在情境中,學生也在情境中,它們互相聯系、互相依存。利用經驗所學的知識,學生感到熟悉、親切,而且籠罩著情感色彩,因而從“已知”敏捷地進入“未知”領域。因此,教師在教學時應根據學生的實際情況,主動調整起教學的內容,創設合理、生動的教學情境,化抽象為具體,與學生的生活緊密結合起來,使學生進行思考。我在教學的開始,創設了這樣的教學情境。

師:首先請同學們看兩幅圖,一張漢服、一張和服,它們之間有什么聯系呢?

生:日本和服的制作借鑒了我們的漢服。

師:不錯,日本的奈良時代正值中國盛唐時期,日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。將我國漢服帶回國并根據本土的審美情趣進行改良,制作成為和服,于江戶時代定型。

那我們來看看另外一幅圖,思考:如今這兩種服飾的發展情況?(展示日本漫畫中的和服文化)

生:日本人都會穿上端莊的和服去參加一些重要的節日,和服文化依然存在,并且很多中國人都愛穿和服去公園拍照,而我們的漢服被認為是古人所穿的衣服而漸漸沒落了。

師:是的,隨著日本游戲、動漫文化的輸出,受我國漢服文化影響的和服文化再次進入中國,影響了一部分人審美。這種現象就是不同的文化在各國之間進行碰撞和交流。

在如今的信息時代,不僅僅是和服和漢服文化,各個文化間的交流與碰撞都更加頻繁,面對這種情況,我們應當怎么辦呢?

生:取其精華,去其糟粕。

師:每個人都有自己小小的看法了,我們來看看《美美與共》的作者費孝通持有怎樣的觀點。

利用短短幾分鐘的時間,將學生帶入熟悉的日常生活的文化相互碰撞情境中,進而提出問題——怎么辦?激發了學生探究知識的興趣。

之后自然引入本節課的重點——用“各美其美、美人之美、美美與共、天下大同”的思想對待各種文化。情境中的這些來自學生經驗的信息與學生學習的新知識融合在一起,符號學習與生活的真實事件有機結合起來,形成相互聯系的整體,把抽象的說理性文字融入到形象的生活中,消除學生的畏難心理,從而留下久遠的記憶。

二、抓學生求知欲,問題的設置“一針見血”

從費孝通《美美與共》這篇文章的題目就可以把握整篇文章的主要內容,感受作者的情感。題目是這篇文章的核心,抓住題目認真思考,學生會產生如下疑問。

(1)什么是美美與共?(2)如何做到美美與共?(3)如何界定“美”?(4)如何界定“共”?(5)是否所有的“美”都需要共享?(6)怎樣判斷哪些文化是“美”的?(7)哪些文化是值得欣賞和借鑒的?(8)為什么“各美其美”才能天下大同?(9)孔子曰:“君子和而不同。”為什么還要“美美與共”等。

學生提出的問題無邏輯可言,這說明他們在面對這種類型文章時,思維是混亂的,這就需要教師在設置問題時,全面理解教學內容,對準重難點,找準突破口。比如針對第四段的學習重點在于學會用正確的心態對待他者文化,學生在理解了“美美與共”十六字“箴言”后知道了“美人之美”的必要性,那么,怎樣設問才能讓學生探究起來有章法可循,并且能夠有所收獲呢?我設計了如下三個問題,環環相扣,學生一步一步解決完這些問題后,教學任務也基本完成。

(1)在今天下大力氣總結先人的文明,這與我們已經認同的各美其美是否矛盾?

(2)作者認為我們應當如何對待他者文化?

(3)為什么“欣賞”二字加上引號?在對待他者文化的語境中,作者想要強調什么?

首先借助學生已經掌握的知識來學習新的內容,第一問的設置讓學生可望而又可即,活躍了課堂氣氛,使學生產生一種“原來并沒有完全掌握”的心理,進而產生探求愿望,對文章進行細讀,找準突破口,化解新知識學習所帶來的難點,最后讓學生理解作者的意圖,即對涌進來的他者文化我們既要“理解”,又要有所“選擇”,有效、輕松地淺出。

三、強化論證過程,引導學生借助思維導圖

《美美與共》是一篇學術論文,教材是把它當作典范的議論文來使用的,那么文章中的論證過程是值得學生進行探究和學習的。而思維導圖既可以輔助教師進行教學,組織學生進行多思維層次交流,引導學生把握讀寫方法的教學策略,又是能夠幫助學生構建各種文章的結構及文辭、段落間的聯系,促進理解文章內容和掌握自主閱讀的學習工具。本專題寫作指導的重點是“為觀點提供有力的支撐”,《美美與共》的觀點顯而易見,但是與此相關的支撐材料以及材料間的關系,學生卻說不清。這就需要教師加以引導,畫出思維導圖,適當示錯,使學生主動參與到講解的過程中。

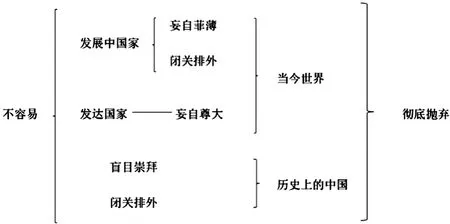

比如我在講解第三段實現“美美與共”有哪些不易時。

師:要達到“美美與共”境界確實是不容易,來看看老師畫的導圖有沒有問題。

生:畫得不對,還有過去的中國曾經有過的心態。

師:中國歷史上也曾出現過不容易的現象,面對這些不容易,如今的中國應當如何做呢?請大家在我的導圖上進行修改。

生:

一開始的示錯,容易引起注意和警覺,對錯誤的剖析,有助于對所學內容的實質更深入地理解和把握。學生能夠認識到文章段落的結構并能簡單地進行歸類,引導學生進行思考,進而得出作者不僅從宏觀微觀的角度論說不易,而且從古今角度提出了見解,全面而細致地說明要達到“美美與共”的境界確實不容易,自然而然地讓學生了解到如今的中國學術界確實必須要徹底拋棄以上所有的錯誤心理。

總之,面對《美美與共》這樣的學術性論文,教學要做到淺入淺出,必須認真鉆研教材。教育家葉圣陶先生說過:“教材只能作為教課的依據,要教得好,使學生得到實際收益,還得靠教師的善于運用。”因此教師必須吃透教材,做好充分的準備,將教材與學生生活實際緊密聯系起來,創設合理生動的教學情境,化抽象為具體,使學生輕松學習,抓住教材中的重難點,設置有啟發性、環環相扣的問題,激發學生的探求愿望,依據文本特點,適當示錯,使學生循序漸進地進行思考,得出結論,化深為淺,淺入淺出,讓學生面對學術型課文時,能夠輕松、主動地學習,如此,我們的教學也一定會讓學生獲得意想不到的收獲。