跨世紀的棘龍大變身

江泓

沒有哪種恐龍像棘龍這樣經歷著大起大落,從第一塊棘龍化石被發現開始,一個多世紀以來,它的形象不斷被重塑,一次次突破我們想象的邊界。是什么原因導致我們無法弄清棘龍的真實面貌?棘龍究竟長什么樣?棘龍生活在一個怎樣的世界中?我們不妨以時間為軸線,去回溯棘龍跨世紀的變身史。

德國貴族與沙漠巨龍

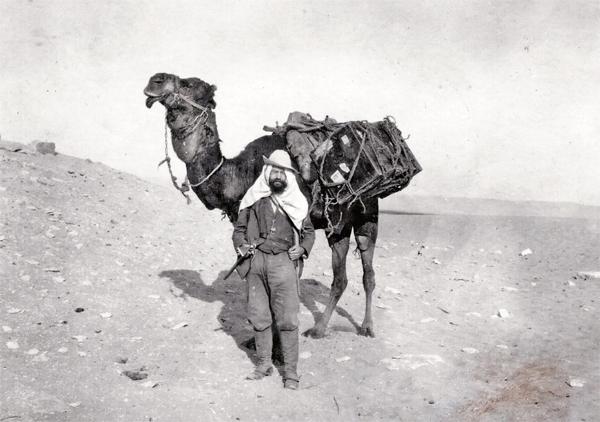

棘龍的發現要追溯到1912年,當時,一位來自德國巴伐利亞的貴族抵達了位于非洲北部的埃及,他就是古生物學家恩斯特·斯特莫。斯特莫壯志躊躇,他預感自己肯定會有重大的發現,于是開始四處收集有用的線索。很快,來自沙漠旅人的故事引起了斯特莫的注意,旅人提到在一個名叫拜哈里耶綠洲的地方,有許多奇怪的石頭。根據描述,斯特莫判斷這些石頭就是恐龍化石!

斯特莫立即在開羅組織了一支探險隊,然后便深入了滿眼金黃的撒哈拉沙漠。當探險隊到達拜哈里耶綠洲后,斯特莫就在附近的沙漠中找到了裸露在外的巨大化石,這讓他興奮不已。經過一段時間的發掘,化石足足裝滿了十幾個大箱子。探險隊不得不找來許多駱駝馱著沉重的箱子走出沙漠,這些箱子被裝上輪船,輾轉運回了德國。

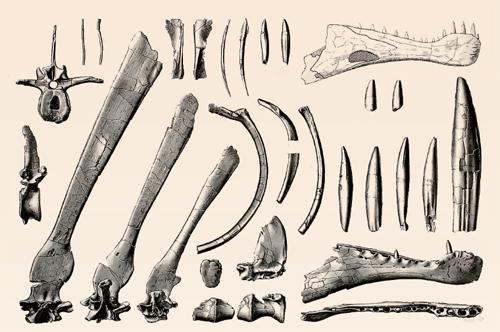

在德國慕尼黑的博物館中,斯特莫開始仔細觀察和研究這些來自埃及的化石。他從眾多破碎的化石中分辨出多個恐龍個體,其中一只恐龍的背椎骨上竟然長出了長長的神經棘,活著的時候應該長著類似背帆的結構。根據這個突出的特點,斯特莫將其命名為棘龍,種名為埃及棘龍。

在對棘龍的描述中,斯特莫指出這是一種體長可達14米,重達7噸的巨型食肉恐龍,樣子就好像長著背帆的斑龍,這便是棘龍的第一形態。棘龍的化石被掛在慕尼黑古生物博物館的墻壁上供人們參觀,所有的化石僅包括了部分下頜骨、一些脊椎骨及肋骨,而這具并不完整的化石是當時發現的唯一一具棘龍化石,人們對于棘龍最初的認知也全部來自于這些化石。

棘龍化石在戰火中灰飛煙滅

博物館是保存化石最安全的地方,但是這種安全也是相對的。當第二次世界大戰爆發后,戰火席卷了整個歐洲,即便是位于德國腹地的慕尼黑也未能幸免。隨著戰爭的持續,德國開始敗退,盟軍也開始對德國的城市展開戰略轟炸。

斯特莫意識到慕尼黑古生物博物館中的化石并不安全,于是便要求將化石運往鄉村躲避戰火,卻遭到博物館館長的拒絕。博物館館長似乎忽略了一件事情,博物館的對面正是納粹黨巴伐利亞州總部,這里早就列在了盟軍轟炸名單之中。

1944年4月27日,美國第八航空隊的近千架重型轟炸機浩浩蕩蕩地飛向慕尼黑。當轟炸機飛抵慕尼黑上空時,炸彈如雨點般落下,在城市中四處開花。一枚炸彈不偏不倚,正中慕尼黑古生物博物館,伴隨著爆炸和烈焰,博物館內保存的珍貴化石一同灰飛煙滅。

如果說地球環境的改變導致了棘龍的滅絕,那么人類的戰火讓棘龍遭遇了第二次“滅絕”。

好萊塢電影里的恐龍之王

棘龍化石被炸毀之后的半個世紀,人類再也沒有找到新的棘龍化石。直到20世紀末,古生物學家才在距離埃及千里之遙的摩洛哥、突尼斯、阿爾及利亞等地突然發現大量的棘龍化石,而這些化石也改變了之前棘龍被設想的樣子。

更多化石的發現表明棘龍其實長著長長的嘴巴,與在英國發現的重爪龍是親戚。棘龍的這次復原參考了重爪龍的結構,背上長著高高的帆狀物,這是棘龍的第二形態。

棘龍新化石中最引人矚目的是一塊長98.8厘米的前上頜骨,其所屬頭骨的完整長度可達1.75米,這條棘龍的長度更是長達18米,體重約10噸。新的化石證明棘龍才是最大的食肉恐龍,古生物學界關于到底誰才是最大食肉恐龍的爭論也因為這塊前上頜骨的發現告一段落。

雖然棘龍坐上了最大食肉恐龍的寶座,但它依然是一種冷門恐龍,知道棘龍的人其實并不多。直到2001年電影《侏羅紀公園3》上映,電影中,棘龍憑借著龐大的身軀和殘暴的性格成為邪惡怪獸,它一出場就打下了主人公乘坐的飛機,之后在陸地和水中對人類窮追不舍。給大家留下最深刻印象的還是棘龍與霸王龍的那場終極決斗,棘龍輕松幾招就擰斷了霸王龍的脖子,將以暴烈著稱的霸王龍踩在腳下,這一幕成為棘龍真正上位的標志!

正是憑借《侏羅紀公園3》的熱映,棘龍成了家喻戶曉的“明星”,它不但收獲了無數的粉絲,還成為恐龍大IP。在這種熱潮的影響下,許多博物館也紛紛推出了棘龍骨架和復原模型展覽,但是他們肯定想不到,棘龍的真實模樣并非如此。

四肢行走的“伏地魔”

《侏羅紀公園3》創造了我們想要的棘龍形象,但其實很少有人知道,直到此時,棘龍的化石也僅限于頭骨、頸椎、背椎及肋骨等部分,未知部分依然很多。

這次為我們解開棘龍謎團的又是一個德國人——尼扎爾·易卜拉欣。易卜拉欣從小就對棘龍著迷,長大之后更是成為古生物學家。2008年,易卜拉欣來到以盛產棘龍化石聞名的摩洛哥,在與一位礦工的閑聊中,他得知有一個地點常能找到化石,在看過化石之后,易卜拉欣確認它們正屬于棘龍。2014年,易卜拉欣等古生物學家再次來到摩洛哥,并直奔之前礦工提到的地點。經過挖掘,他們終于發現了一架棘龍化石(編號FSAC-KK 11888),盡管化石并不算太多,但是卻保存了近乎完整的后肢部分。這可是第一次發現棘龍的后肢,不過外形完全不同于人們印象中的大長腿,而是又細又短,這便是棘龍的第三形態。

如果不是發現了棘龍的后肢化石,大家恐怕做夢都想不到棘龍原來是四肢行走的。相關研究發表在《科學》雜志上,立即引發轟動。棘龍的形象被徹底顛覆,易卜拉欣還以此證明棘龍具有半水生的游泳能力,它的主要食物是各種水生動物,而非陸地上的恐龍。

長出扁寬魚尾終成水中蛟龍

盡管有確鑿的化石證據,但是許多古生物學家提出了質疑,他們懷疑易卜拉欣發現的棘龍化石很可能來自多個棘龍個體,其中的后肢屬于未成年的棘龍;有的觀點更是認為化石根本就不屬于棘龍,而是一種與棘龍有著親緣關系的恐龍。

棘龍的四足形態受到廣泛質疑,這讓易卜拉欣感到巨大壓力。為了證實自己研究成果,他在獲得了美國國家地理資助后,于2018年帶隊重返摩洛哥。經過艱苦的發掘,易卜拉欣的團隊得到了幾乎完整的尾椎骨及一些腳趾化石。當棘龍的尾椎被按照順序排列起來的時候,就連易卜拉欣都驚呼:原來棘龍的尾巴是這個樣子的!

我們都知道,恐龍一般有長長的尾巴,而且尾巴越往后越細,但棘龍的尾巴則完全不同。棘龍尾椎骨側向上的神經棘和側向下的人字骨明顯延長,使得棘龍的尾巴出奇扁寬,外形上類似蠑螈或是鰻魚的尾巴,這樣的尾巴肯定是用來游泳的。

為了更好地驗證棘龍尾巴的游泳能力,易卜拉欣聯系了哈佛大學博物館的專家,利用仿生機器人和計算機數字建模重建了棘龍尾巴在水中擺動的姿態,然后計算其產生的推力。最終得到的結果是,棘龍尾巴在水中產生的推力相當于霸王龍尾巴的八倍!

2020年4月,《自然》雜志刊登了易卜拉欣關于棘龍最新的研究成果,所有人都被長出魚尾巴的棘龍驚呆了!易卜拉欣將新發現的棘龍尾椎骨與之前發現的零散棘龍尾椎骨進行了細致對比,證明化石的確來自棘龍;然后再清點所有化石,確認沒有重復的,也就說明化石屬于同一個棘龍個體。正是靠著細致全面的研究分析,關于棘龍的新研究并沒有遭遇到太多質疑,短腿魚尾的棘龍第四形態也被大家所接受。

長出魚尾巴的棘龍鐵定是要下水的,而且能在水中遨游,它也因此成為已知游泳能力最強的恐龍。古生物學家認為棘龍是一種半水生動物,它們會花大量的時間呆在水中,親水的生活方式當然是為了吃。其實,當發現棘龍的牙齒和頭骨時,古生物學家就已經判斷棘龍的主要食物是魚類,最新的研究則證明棘龍會像大型鱷類一樣四肢貼近身體,依靠尾巴推動身體前進,在水下追逐獵物。

棘龍生活在白堊紀時期的整個北非地區,分布面積廣泛,種群數量眾多。當時的北非河流湖泊遍布,沿海地區還有濕地潟湖,淡水與淺海之中生活著許多體長超過3米的大魚,這為棘龍提供了充足的食物。愛吃魚的棘龍占據了鱷魚的生態位,導致同一環境中的鱷魚不是體型偏小,就是被迫到陸地上生活。霸占河流淺海的棘龍也順勢退出了陸上霸主的競爭,它們只是偶爾偷襲小恐龍或是吃恐龍的尸體,陸上最強掠食者的寶座則由著名的鯊齒龍獨占。

棘龍化石從沙漠中現身,骸骨卻毀于人類的戰火。當化石再度被發現,便躍上食肉恐龍王寶座。神奇尾椎最終驚現,只能入水變身水中蛟龍。關于棘龍的故事并沒有到此結束,棘龍的前肢部分依然缺失,而關于其背帆的作用也尚無定論,它身上的未解之謎還等待著我們在未來揭開。