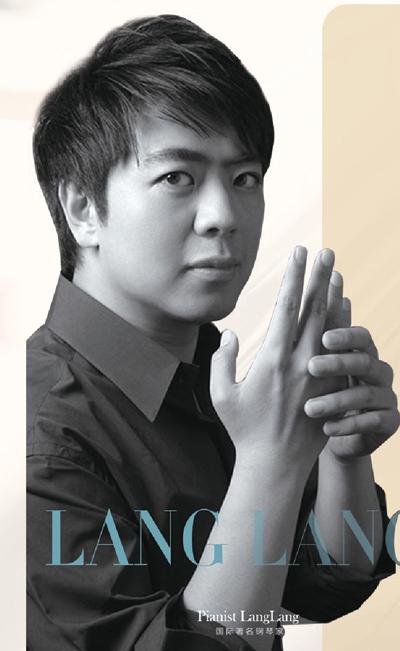

朗朗:成就源于持久的勤奮

垚垚

【編者按】

2019年年底,綜藝節目《幸福三重奏2》完美收官,郎朗和妻子吉娜引發了一波又一波的熱議。與往常獲獎無數、在高雅殿堂傾情演奏古典音樂的“鋼琴家郎朗”不同,觀眾們在節目里看到的則是跟人“自來熟”、無比“接地氣”、自帶搞笑“包袱”的“東北大哥郎朗”。在“陽春白雪”和“下里巴人”之間無縫切換的郎朗,又有什么樣的成長故事呢?

“這首曲子太好聽了,我為什么要放棄它呢?”

也許在大多數人看來,郎朗注定會成為走向世界的鋼琴家。但少年時期的郎朗,卻對自己的天賦始終抱有一種懵懂的不確定感。

為了用最短的時間走上職業鋼琴家的道路,他幾乎犧牲了童年的所有歡樂時光,瘋狂練琴,卻在9歲那年備考中央音樂學院附小鋼琴科時,被教他的老師告知:“你沒有彈鋼琴的才能,別再浪費時間了。”這對一個從小就被稱為“鋼琴神童”的孩子來說,是莫大的打擊。

情緒最不穩定的那段時間,郎朗在金庸和古龍的武俠小說中重新找到了力量。他發現只有把自己放在一個普通人的位置上,才更容易接受生活中遇到的失敗和挫折,就像武俠小說里的那些小人物一樣。看著他們一步步從最底層逆襲為受人敬仰的大俠,郎朗總會想“我應該也可以吧”。人生中第一次被人當面否定,讓郎朗學會了擺低自己的位置,這個習慣一直延續至今。

在郎朗對自己的未來最感到灰心的那段時間,是鋼琴拯救了他。每一次,當他彈起熟悉的曲子,總會在心里想:“這首曲子太好聽了,我為什么要放棄它呢?”既然舍不得,那就繼續吧。

重新振作的郎朗又找到了一位鋼琴老師,并在他的幫助下,以第一名的成績考上了中央音樂學院附小的鋼琴科。

“我要彈出最好的水平”

15歲赴美求學以前的郎朗,是在夸贊聲中長大的。但是到了美國以后,他卻發現“原來世界上鋼琴彈得好的人這么多”,成為鋼琴家的夢想似乎離他更遙遠了。

15歲到17歲的那3年,郎朗在老師格拉夫曼的建議下,停掉了一切鋼琴比賽。簽約國際著名的IMG演出經紀公司后,他開始瘋狂練琴——他在等一個機會。為了獲得這個機會,他需要積累盡可能多的曲子,以保證自己在和交響樂團合作時,能完成他們的指定曲目。國際知名的交響樂團每年要和數不清的鋼琴家合作,平均能分配給每個替補演奏者的合奏時間自然有限。如果他們指定的曲子替補演奏者不會彈,就要繼續在替補名單上等下去。

大多數參加比賽的選手只集中于準備參賽的那幾首曲子,“續航能力”不強。郎朗積累大量曲目的優勢,在這時突顯了出來。一次,著名指揮家、美國休斯敦交響樂團的音樂總監艾森巴赫突然想聽郎朗彈琴。那次,郎朗準備了30首曲子,其中有20多首能背下來。原本只想隨便聽聽的艾森巴赫,卻一首首地點了下去,最后竟不知不覺聽了兩個半小時,甚至錯過了排練。那次演奏的直接結果是,艾森巴赫把郎朗從“第六替補”直接提到了“第一替補”的位置。很巧的是沒過多久,原定在拉維尼亞音樂節演出的鋼琴家安德烈·瓦茲發高燒,需要一個替補演奏者和芝加哥交響樂團演出。樂隊點名要了郎朗。

這個機會終于來了。

那一晚,5個多小時的音樂會,他彈出了比以往任何一次演奏都要好的水平。當他結束最后一個音符時,全場爆發出持久的掌聲和“bravo”。1999年的芝加哥的夏天,17歲的郎朗一夜成名。

至此,郎朗對于自己能否成為一名職業鋼琴家的懷疑終于結束。他依然像海綿一樣吸取來自不同大師的建議,卻是建立在“知道自己一定能行”的基礎上。

郎朗的聰明之處在于,他知道抓住一次機會所取得的成功,并不意味著一勞永逸。他不再是那個只用學習和練琴的學生,而是必須做一些音樂以外的事情,從一座城市飛到另一座城市,參加音樂會,出席商業演出......年輕時的郎朗沒有選擇,只能被工作推著走。

如果說成名前十幾年如一日的努力,是為了成為一名職業鋼琴家,那么成名后十幾年如一日的繼續努力,則是為了以一名職業鋼琴家的身份被世界認可。在《洛杉磯時報》的報道中,郎朗得到了這樣的評價:“郎朗的演奏可以與殿堂級鋼琴家古爾德、霍洛維茲、阿格里奇相提并論,(他)與這些鋼琴家共同擁有個性、詩意、獨特性、驚人的精湛技藝以及迷人的音樂性。”

力圖雙腳踏實地踩在人間土地上

20年前,郎朗在柯蒂斯音樂學院的恩師格拉夫曼教導他:不要成為一臺鋼琴機器;走出去,多與不同的人交流。

17歲以前,郎朗的世界由瘋狂地練琴和參加鋼琴比賽構成。同齡人生活中的平常小事離他遙遠,因此,他對社會時常有錯誤的判斷。“這首曲子怎么會有人不知道呢?”有時,他詫異于身邊居然有人沒聽過古典圈的名曲。“但其實那首曲子只有我們專業的人知道,大部分人是不知道的。”直到后來,郎朗才明白是自己過于沉浸在古典樂的“小社會”里了——他甚至沒聽過任何一首20世紀90年代的流行歌曲。

年輕時的郎朗雖然愛說話,卻不懂交際,更不懂說話的藝術。“格拉夫曼激勵我多與別人交流,而不是整天‘捂著自己的小東西。他讓我變得很大氣。”這種與外界保持交流的習慣,郎朗一直延續到了今天:在結束一天的繁忙工作后,他會在睡前看會兒電視或者刷會兒手機,了解社會上發生的事情。他希望自己是接地氣的,雙腳要踏實地踩在人間的土地上,而不是飄在高雅的藝術殿堂內。

將古典音樂帶給每個人

兩年一屆的國際鋼琴藝術節是由郎朗發起的純公益活動,也是對現階段的他來說,最重要的工作之一。鋼琴家往往有著極強的競爭意識。少年時參加各大鋼琴比賽的經歷告訴郎朗,“在一場鋼琴比賽中,如果你是第二名,很可能得不到任何音樂會的邀請;你只有拿第一名,才能被別人記住”。

在度過人生中第三個本命年后,郎朗的腳步似乎慢了一些,對于學鋼琴和參加比賽,他有了不一樣的看法。“不可能每次比賽你都能取得名次,尤其是藝術這個門類。所以千萬不要把比賽結果看得特別重要。”

在很多學音樂的人心中,音樂教育不會是職業生涯的首選,因為這需要犧牲大部分開音樂會的時間,撲在日復一日枯燥的教學工作上,掙著微薄的薪資。但是從另一方面來看,推動音樂教育向前發展的,又正是那些兼具教育家與藝術家身份的音樂人。比如美國偉大的指揮家、作曲家伯恩斯坦,不僅寫過很多交響曲和芭蕾舞劇,更是一位教育家和電視名人。他的“青年音樂會”系列讓很多兒童進入了古典音樂的殿堂。

這些人都激勵著郎朗。

以古典樂推廣者的身份組織國際鋼琴藝術節,對郎朗來說是人生中的一個新嘗試。“做公益確實費力不討好,并不是你做了什么事情大家都會很滿意,也會出現一些不好的聲音。但如果能培養人才,能讓更多的孩子走向藝術的殿堂,再累都值得。”

無論是20歲、30歲還是即將到來的40歲,郎朗都在一步步踏出自己的舒適區,在新的“基地”尋找人生的更多可能性。就像沒有天才能僅靠天賦獲取成功一樣,郎朗的真正耀眼的生活,由無數場明天的奮斗組成。

(摘編自2019年6月18日騰訊新聞出品節目《成長之光:送給青年人的十件禮物》文字版,本文有刪改)

“鋼琴神童”往事

一直以來,郎朗在鋼琴上的天賦有目共睹:

兩歲半那年,郎朗看完《貓和老鼠》后,就彈出了動畫片里的鋼琴曲;

5歲那年,郎朗獲得了東三省少年兒童鋼琴比賽第一名;

9歲那年,郎朗以第一名的成績,考上了中央音樂學院附小鋼琴科,并獲得了埃特林根國際青少年鋼琴比賽第一名;

13歲那年,郎朗在柴可夫斯基青少年國際比賽中獲得第一名;

15歲那年,郎朗以第一名的成績考取了美國費城柯蒂斯音樂學院,師從加里·格拉夫曼;

17歲那年,郎朗在芝加哥的“拉維尼亞音樂節”世紀慶典明星音樂會上成名,從此開啟了職業鋼琴家的演奏生涯。