輪胎磨損顆粒物排放特性研究現狀綜述

張子鵬 張新峰 劉振國

摘 要:輪胎是整車上唯一與地面直接接觸的部件,起到承受車輛載荷、車輛行駛和轉向等作用。車輛行駛過程中,輪胎與地面磨損產生微小顆粒物并排放到空氣、土壤和河流中。本文從輪胎磨損機理、測試方法和顆粒物對環境的影響角度出發究,結合UN WP29 GRPE PMP工作組進展,對該領域的研究現狀進行總結分析。簡要闡述了輪胎磨損顆粒物的產生和物理特征,并介紹了顆粒物排放測試手段和顆粒物傳輸及對環境的影響。

關鍵詞:輪胎磨損;顆粒排放;測試方法;傳輸路徑;環境影響;PMP工作組

1 導言

新世紀以來,我國機動車保有量快速增加,尤其是新能源汽車得到快速發展,而機動車相關排放則直接影響群眾健康。汽車排放分為尾氣排放和非尾氣排放:尾氣排放,有著長期的深入研究基礎和立法管理,已被大眾多熟知;非尾氣排放,主要包括輪胎和制動襯片的磨損顆粒排放,在一定意義上屬于新研究領域,國內外研究相對較少[1,3]。據研究表面,輪胎磨損、襯片磨損、道路揚塵等非尾氣的排放在一定條件下能夠占到空氣中PM的50%[2]。輪胎磨損顆粒物(TWPs),是車輛行駛時輪胎與地面摩擦后產生的微小顆粒,是非尾氣排放的重要組成部分,也是大氣中顆粒物的重要來源。對新能源汽車來說,車輛自身尾氣排放明顯減少,甚至為0(純電動汽車),非尾氣排放顯的尤為重要[4]。本為以輪胎磨損顆粒為對象,結合UN WP29 GRPE PMP(聯合國世界車輛法規協調論壇污染和能源工作組 顆粒測量程序非正式工作組,以下簡稱“PMP工作組”)中輪胎磨損顆粒排放工作開展情況,簡要介紹國內外輪胎磨損顆粒排放特性研究現狀。

2 輪胎磨損及顆粒物

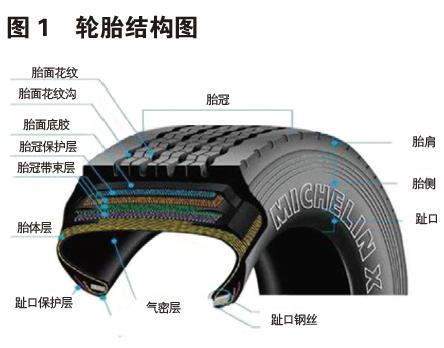

輪胎是復雜的橡膠彈性橡膠制品,是車輛中唯一與地面接觸的部件。輪胎結構主要包括胎面、胎肩、胎側、趾口、帶束層、簾布層、氣密層等,如圖1所示。輪胎磨損過程比較復雜,但影響因素主要有三種,輪胎自身因素(結構、材料、耐磨性等)、車輛因素(懸架參數、負荷、車速、驅動力等)和環境因素(道路條件、溫度、駕駛習慣等)。研究輪胎磨損顆粒物的產生必須要研究橡膠磨損原理,摩擦學領域內的橡膠磨損機理研究已經較為成熟,包括疲勞磨損、摩粒磨損、黏著磨損和化學侵蝕磨損等[5]。車輛在行駛過程中,輪胎與地面直接接觸,在車輛轉向、制動和驅動時承受垂向、側向載荷、切向載荷、回正力矩、翻傾力矩、滾動阻力矩。輪胎和地面接觸過程中,存在直接摩擦和滑移作用,從而引起輪胎接地面與路面微觀切割和撕裂。在這個過程中,輪胎與地面接觸區域在不停的做功,當接觸區域某一局部體積累積的摩擦能量達到接觸區域輪胎表面的破壞能量(臨界值)時,此局部體積將以磨屑的形式脫離表面[7],即磨損產生。但輪胎磨損通常不會以單一形式存在,而是輪胎與道路路面混合磨損,各占大約50%比重[9]。

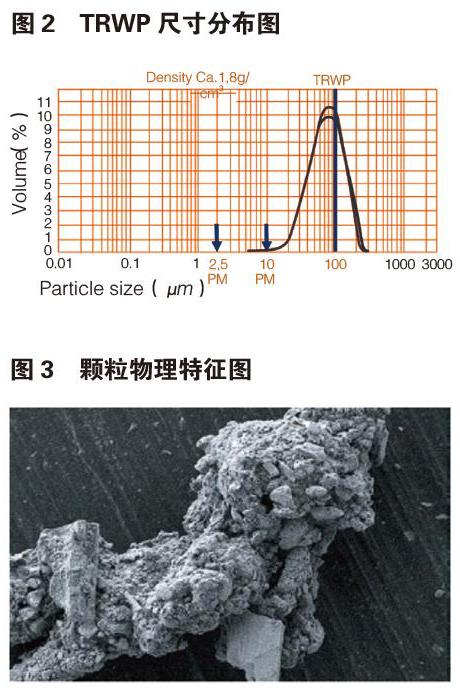

輪胎磨損后,以顆粒物形式釋放到空氣、道路路面、土壤或河流中。圖3、圖4為顆粒物物理特征圖。據PMP工作組研究[9]:輪胎和道路磨損顆粒物(TRWP)直徑主要分布在4-350μm,平均直徑為100μm,大于PM2.5(≤2.5μm)和PM10(≤10μm)中顆粒物的體積(如圖2所示);顆粒物的密度大約為1.8g/cm3,大于水的密度1.0g/cm3。

張靜[4]通過實驗室臺架模擬技術對輪胎磨損顆粒物開展研究:對數量粒徑分布,輪胎磨損顆粒的數量主要為超細顆粒物,濃度峰值多出現在100nm以下;對質量粒徑分布,輪胎磨損顆粒的質量主要是細顆粒物和粗顆粒物,濃度峰值多出現在0.5μm和1.3-2.5μm。同樣,Mathissen[12]、DallOsto[13]、Kwak[14,15]等都用不同試驗方法對輪胎磨損顆粒物粒徑開展研究,得出不同或類似的試驗結論。

3 磨損顆粒排放測試方法

輪胎磨損顆粒物排放研究的測試手段主要有實驗室臺架測試(測試設備如圖5所示)和道路測試兩種方式。目前,針對該領域的測試方法只有ISO系列標準,詳見表1。

據PMP工作組資料,日本JASIC(日本汽車標準國際化中心)基于開發了乘用車輪胎粉塵排放測量方法。該方法是在六分力測量車輛基礎上,增加粉塵采樣、過濾、計數等裝置,研究車輛側向加速度與輪胎粉塵排放的關系,并基于熱裂解和GC分析,實現了定量測量粉塵排放量,進而計算排放因子[16],試驗裝置結構如圖6所示。最終研究得出,輪胎粉塵排放對空氣中PM2.5的貢獻比例大約為3%,其他大部分粉塵落在了路面上。

J.Kwak 首次使用車輛道路測試方法和試驗室內模擬測試方法去調查車輛非尾氣排放超細顆粒物的物理和化學特征。該研究在車輛恒大速度、制動和轉彎條件下對車輛右前輪處的顆粒排放進行采集和分析,并設置了距離地面40mm和距離地面90mm的兩個采集點。圖7、圖8分別為試驗方法和試驗原理圖。

研究表面,制動和轉彎條件下的超細顆粒物排放濃度遠遠高于與恒速狀態下的排放濃度。在制定條件下,距離地面90mm處的排放濃度高于距離地面40mm處的排放濃度。

國內在該領域的研究相對較少,但隨著國家對空氣污染的監管力度加大和各領域的關注,部分研究機構(中國汽車技術研究中心有限公司[4]、北京市環境環保科學研究院[3]等)和高校(如寧波大學[17]、南開大學[4]等)也開展了相關研究。基于室內道路模擬測試設備,張靜等首次在國內基于臺架模擬設備(如圖9)對輪胎磨損顆粒物排放開展研究,涉及輪胎速度、載荷、側偏角、外傾角的單一和復合影響因素,對排放顆粒物數量濃度、質量濃度和組成成分開展分析和研究。

測試設備為外轉鼓測試裝置,鼓面為瀝青路模仿真鼓面。經研究,輪胎磨損顆粒排放物主要為超細顆粒物,直徑在6nm-10μm顆粒占比約94.80%。不同工況下至少有兩個濃度峰值,分別在10-13nm和23-41nm。正交實驗結果的極差分析結果顯示,側偏角對輪胎磨損顆粒排放影響最大,其次是速度,再次是負載,傾角的影響最小;其中側偏角與標準化的PM10濃度具有很好的以e為底的指數關系(R2>0.999)。

4 磨損顆粒傳輸與環境影響

ETRMA在2017年3月授權美國Cardno ChemRisk公司和荷蘭Deltares研究院開展關于輪胎和道路磨損顆粒物在環境中的傳播路徑的研究[9]。主要有以下三點結論:(1)TRWP的平均直徑大于細粉塵,平均密度大于水,而直徑和密度是影響TRWP路徑傳輸的最重要的兩個參數;(2)TRWP產生后,會降沉到土壤和淡水沉淀物中,經與塞納河沉積物中測量到的TRWP平均濃度進行比較,證實淡水沉積物中TRWP的收集效率在90%左右;(3)TRWP在海洋水域的實際存在從未得到證實,Cardno ChemRisk公司和Deltares研究院的模型計算出TRWP對河口微塑料的貢獻在2%-5%范圍內(最現實的估計)。

Julie M. Panko[10]曾開展一個全球采樣研究項目,對美國、法國、日本的城市和鄉村地區的81個空氣樣品開展TRWP濃度測量研究。使用基于熱解技術的橡膠聚合物化學標記方法對空氣樣品進行研究分析,結果表明PM10中TRWP的濃度處于0.05-0.70g/m3范圍,代表著TRWP對對PM10的平均貢獻率為0.84%。同時,該研究提供了一個強大的數據集合,以去理解潛在的人體對空氣中TRWP的暴露。

Cardno ChemRisk公司的Ken M. Unice[18]基于GC/MS分析方法對法國、日本和美國內相關集水區的沉淀物的TRWP含量開展定量測量工作。采樣工作是在人口和土地用途多樣化的集水區進行的,結果97%的樣品中檢測到TRWP。沉淀物中TRWP的平均濃度在0.77-4.5mg/g范圍內。經研究分析,淡水生物(分析了7種)對沉淀物中TRWP的暴露濃度高達10mg/g,但沒有顯示出不良影響(急性和慢性)。圖11為美國華盛頓地區TRWP濃度分布圖。

5 研究趨勢

在UN WP29 GRPE PMP工作組進展基礎上,本文對輪胎磨損排放顆粒物的研究現狀進行了綜合闡述。目前國際上對該領域的研究處于嘗試和分析階段,并沒有系統的、成熟的、科學的研究成果體系。為此,提出以下展望方向,為后續深入研究提供參考。

(1)未知領域理論研究:包括路面、土壤、水流區域等的數據情況,TRWP的化學降解,不同路面影響,路面排水系統影響,廢棄垃圾及污水中微塑料處理。

(2)研究可量化TRWP的測試方法和混合顆粒樣品中區分TRWP的方法,如建立模擬環境空間,開展模擬空間和實際空間的對比研究。

(3)基于國內外現有研究成果(Cardno ChemRisk公司和Deltares研究院研究成果等),繼續深入研究,拓寬理論模型應用范圍。

(4)為得到足夠基礎數據驗證和分析,需要對典型地區長期開展TRWP相關數據的監控和分析工作。

參考文獻:

[1]Amato,F.,F.R. Cassee,H.A.C.D.v.d. Gon,et al. Urban air quality: The challenge of traffic non-exhaust emissions[J]. Journal of Hazardous Materials,2014,275(2): 31-36.

[2]Throp,A.,& Harrison,R. M. (2008). Soures and properties of non-exhaust particulate matter from road traffic: A review. Science of the Total Environment,400,270-282.

[3]樊守彬. 車輛非尾氣管顆粒物排放特征研究[J]. 環境科學與技術,2011,34(5): 124-127.

[4]張靜. 機動車非尾氣排放顆粒物及其化學組分的特征研究[D]. 天津: 南開大學環境科學與工程學院,2018.

[5]彭旭東,郭孔輝,丁玉華等. 橡膠和輪胎的摩擦[J]. 橡膠工業,2003,50(9): 562-568.

[6]劉金朋. 輪胎磨損顆粒物形貌及產生機理的試驗研究[J]. 摩擦學學報,2017,37(5),587-593.

[7]黃海波. 轎車輪胎非正常磨損機理及使用壽命預測研究[D]. 上海: 同濟大學汽車學院,2006.

[8]Aatmeeyata,DS Kaul,M Sharma. Traffic generated non-exhaust particulate emissons from concrete pavement: A mass and particle size study for two-wheelers and small cars[J]. Atmospheric Environment,2009,43(35):5691-5697.

[9]FAINO Marianna. 48th PMP IWG meeting Tyre and Road Wear Particles: The Tyre Industry Perspective. ETRMA,UN WP29 GRPE PMP-48-13,2018.

[10]Julie M. Panko,et al. Measurement of airborne concentrations of tire and road wear particles in urban and rural areas of France,Japan,and the United States.[J]. Atmospheric Environment,2013,72,192-199.

[11]Marisa L. Kreider,et al. Physical and chemical characterization of tire-related particles: Comparison of particles generated using different methodologies[J]. Science of the Total Environment,408 (2010):652-659.

[12]Mathissen,M.,V. Scheer,R. Vogt,et al. Investigation on the potential generation of ultrafine particles from the tire-road interface[J]. Atmospheric Environment,2011,43(34):6172-6179.

[13]DallOsto,M.,D.C.S. Beddows,J.K. Gietl,et al. Characteristics of tyre dust in polluted air: Studies by single particle mass spectrometry (ATOFMS)[J]. Atmospheric Environment,2014,94: 224-230.

[14]Kwak,J.H.,H. Kim,J.Lee,et al.Characterization of non-exhaust coarse and fine particles from on-road driving and laboratory measurements[J]. Science of the Total Environment,2013,458-460(3): 273-282.

[15]Kwak,J.,S. Lee,and S. Lee. On-road and laboratory investigations on non-exhaust ultrafine particles from the interaction between the tire and road pavement under braking conditions[J]. Atmospheric Environment,2014,97(97): 195-205.

[16]Yoshio Tonegawa. Development of Tire Dust Emission Measurement for Passenger Vehicle. JASIC,UN WP29 GRPE PMP-48-05,2018.

[17]軒閃閃. 輪胎磨損顆粒物散射路徑解析建模研究[D]. 寧波: 寧波大學機械工程與力學學院,2017.

[18]Ken M. Unice,et al. Comparison of Tire and Road Wear Particles in Sediment for Watersheds in France,Japan and the United States by Quantitative Pyrolysis GC/MS Analysis[J]. Environmental Science & Technology,2013,47(15):8138-8147.