南寧市黑臭水體心圩江底泥污染特征變化研究

徐榮樂,張立宏,趙侶璇,劉 凱,黃業翔

(廣西壯族自治區環境保護科學研究院,廣西 南寧 530022)

0 引言

近年來我國經濟發展迅速,城鎮化水平大大提高,但城市水環境治理設施建設滯后,導致城市河道水體黑臭問題較為普遍。治理黑臭水體,限期消除黑臭已成為各級地方政府最迫切的任務之一,國務院發布的《水污染防治行動計劃》指出,到2020年,地級及以上城市建成區黑臭水體需控制在10%以內。根據調查,廣西14 個設區市共有黑臭水體61 段,其中南寧市有黑臭水體38 段,通過2016~2017年第一階段治理,多數水體2017年12月底均已消除黑臭。然而黑臭水體治理是一項系統工程,涉及多個工作環節和多種技術,若不能選擇合適的技術,不僅難以徹底消除黑臭,還將造成巨大的資源浪費,其中底泥污染是黑臭水體污染的一個重要后果,底泥中污染物釋放會對水體造成的二次污染,即使在控制外源污染的情況下,也難以保證水質,成為黑臭水體返黑返臭和難以根治的重要原因[1]。研究表明,底泥中的氮、磷及有機物的形態、分布特征等直接影響其污染物釋放情況和水體治理效果[2-5]。本文選取南寧市重點整治黑臭水體心圩江為研究對象,針對心圩江治理前后底泥氮、磷、有機質污染進行研究,探明底泥污染情況和污染來源,分析黑臭水體初步治理成效,為確保心圩江長制久清提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

心圩江是南寧市18 條城市內河之一,干流源于南寧市六懷山,流經安吉、西律于蘆屋坡匯入邕江,集水面積132 km2,長29.25 km,平均水深為1.5 m,天然河道的常水位水域面積為153.1 hm2。安吉至河道出口段屬于城區范圍,規劃城區面積27.5 km2,分布有密集的城中村和大量直排口,黑臭水體主要分布在該河段。心圩江一期治理工程主要開展河道污水排放口、合流排放口截流治理,部分水域域投加微生物制劑進行處理。截止2017年底,經初步治理,本研究區域河段已基本消除黑臭。

1.2 樣品點位布設與采集

1.2.1 點位布設

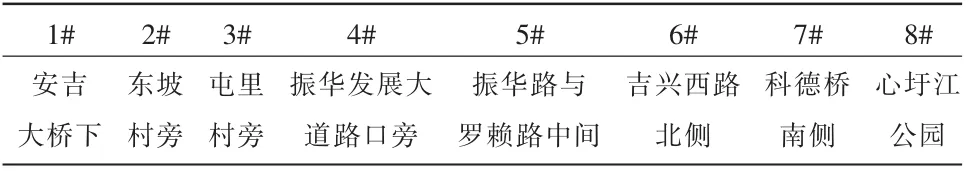

本研究整體分析點位均勻性和樣品采集易實施性,對心圩江流域下游從安吉大橋至心圩江公園河段布設8 個點位,采樣點均使用GPS 進行精確定位。各個樣品采集點位分布、編號及名稱見圖1 和表1。

圖1 采樣點分布

表1 黑臭水體采樣點信息

1.2.2 樣品采集與預處理

于2015年和2018年枯水期分別對心圩江的8個樣點進行采集,采樣點水深在0.25~2.1 m,采樣時測定該點位水深、pH 值、DO 及ORP,并做好現場記錄;使用水樣采集器取上覆水,放入貼好標簽的聚氯乙烯瓶中,同時使用抓斗式采泥器取0~20 cm 的表層底泥樣品,將樣品放入貼好標簽的聚乙烯塑料袋中。采集完成的樣品盡快運回實驗室,水樣儲存于低于-4 ℃下、底泥樣品儲存于-20 ℃的環境下直至處理。實驗分析前,水樣用0.45 μm 濾膜去除雜質;底泥樣品試用鼓風式干燥機進行干燥,去除雜質與沙粒,研磨后過孔徑75 μm 篩,放入聚乙烯塑料袋保存于陰涼干燥處,直至分析測試。

1.3 樣品的實驗測定方法

本研究以南寧市心圩江為研究對象,在樣品采集的同時檢測采樣點位的水深,測定水樣pH 值、溶解氧及氧化還原電位;采集的上覆水和底泥樣品在實驗室分析以下指標:采用低溫外熱重鉻酸鉀氧化-比色法測定底泥中有機質含量、SMT 連續分級提取法[6]測定底泥樣品中各形態磷、鉬銻抗分光光度法測定提取的磷酸鹽和上覆水中總磷、過硫酸鉀氧化-紫外分光光度法測上覆水中總氮、紫外分光光度法測水樣中的硝態氮、納氏試劑法測上覆水中氨氮、底泥中各賦存形態氮利用KCl 連續浸提法提取[7],提取液采用上述上覆水測定各形態氮的方法測定,粒徑采用英國Malvern 公司生產的Mastersizer2000 型激光粒度儀測定。利用統計軟件SPSS17.0 進行單因素方差分析和獨立樣本檢驗。

1.4 底泥污染評價方法

目前尚無針對河流底泥污染狀況的統一評價標準,參考國內文獻研究[8-10],綜合考慮采用本文采用有機指數評價法評價有機質污染情況,采用污染指數法評價底泥中磷污染現狀。

1.4.1 底泥有機污染指數評價

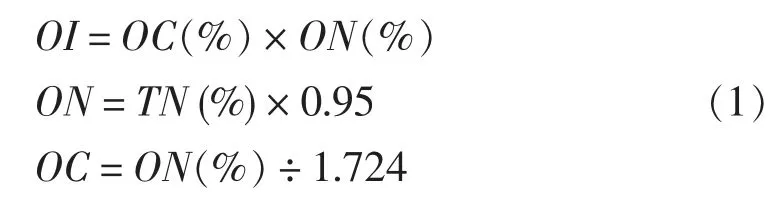

有機指數(OI)通常用作評價水體底質環境狀況的指標,可用作衡量底泥受有機物污染程度,有機氮指數(ON)常用來衡量底泥受氮污染程度。計算公式如下:

式中:OC 為有機碳指數,%;ON 為有機氮指數,%;

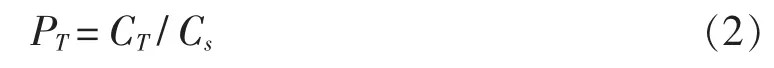

本文以加拿大安略大省環境與能源部(1992)中的TP(600 mg/kg)為環境質量評價標準,該標準為底泥中引起最低級別生態風險效應的濃度。計算公式如下:

式中:PT為TP 評價指數;CT為TP 的實測值,mg/kg;Cs為TP 標準值,mg/kg。

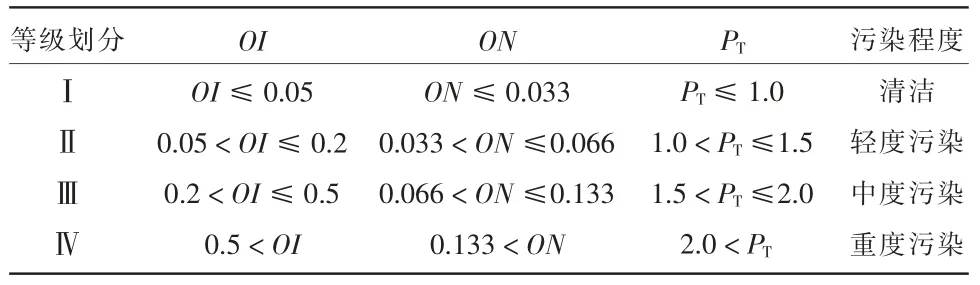

底泥中OI,ON 和PT污染程度評價標準見表2。

表2 底泥OI,ON,PT 污染程度評價標準

2 結果與討論

2.1 治理前后底泥有機質(OM),TN,TP 污染特征及分析

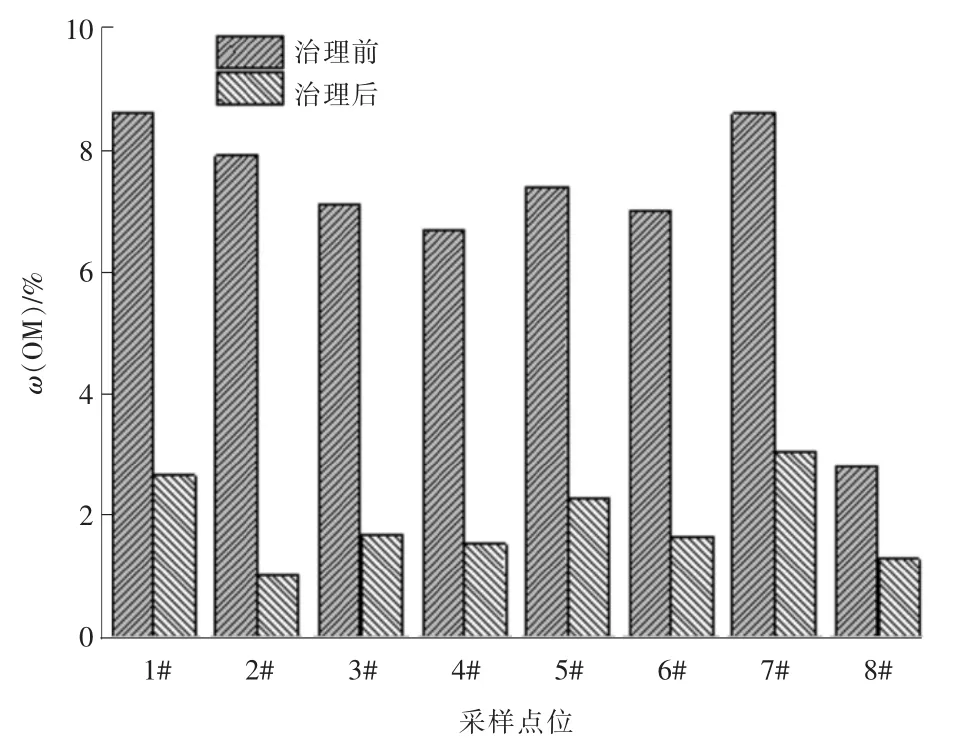

OM 是底泥中天然膠體關鍵的組成部分,同時也反映著有機營養程度[8]。河流底泥中的有機質主要來源一般分為2 類:一類是河流中本身生長的藻類、浮游生物等水生生物殘體的長期積累。當水體受到嚴重污染時,會導致水生植物的數量大幅度增多,其植物殘體也會急劇增多,通過一系列反應,沉積到底泥的有機碳也就增多;另一類是城市生活污水帶來的有機物直接污染及其他外源有機物質[11-12]。8 個采樣點位治理前后底泥中OM 含量變化見圖1。由圖1可知,治理前底泥中OM 質量分數范圍為2.8%~8.6%,平均值為7.0%;不同點位之前OM 變化較大,其中8#點位OM 含量較其他點位較低。經治理后,底泥中OM 質量分數范圍為1.0%~3.1%,平均值為1.89%;底泥中OM 含量大幅降低,平均降幅達到73.0%,表明初期治理工程通過截污等措施有效削減了底泥中的有機質含量。7#點位有機質含量高于其他點位可能主要是由于城市生活污水直接排入左側支流帶來的有機物直接污染;1# 點位可能是由于上游持續農業農村污染長期積累導致有機質含量偏高。

圖1 治理前后底泥中OM 含量變化

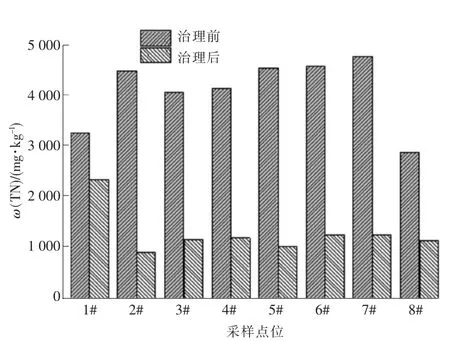

8 個采樣點位治理前后底泥中TN 質量分數變化見圖2。由圖2 可知,治理前底泥中TN 質量分數范圍為2 900.3~4 820.6 mg/kg,平均值為4 126.3 mg/kg;治理后底泥中TN 質量分數范圍為921.0~2 374.5 mg/kg,平均值為1 302.8 mg/kg,經初期治理,各點位TN 質量分數顯著下降,TN 質量分數平均削減率為68.%,最高削減率達到79.7%。對比各點位底泥中TN 污染物削減情況,1#點位TN 質量分數降低925.5 mg/kg,削減率僅為28.1%。

圖2 治理前后底泥中TN 質量分數變化

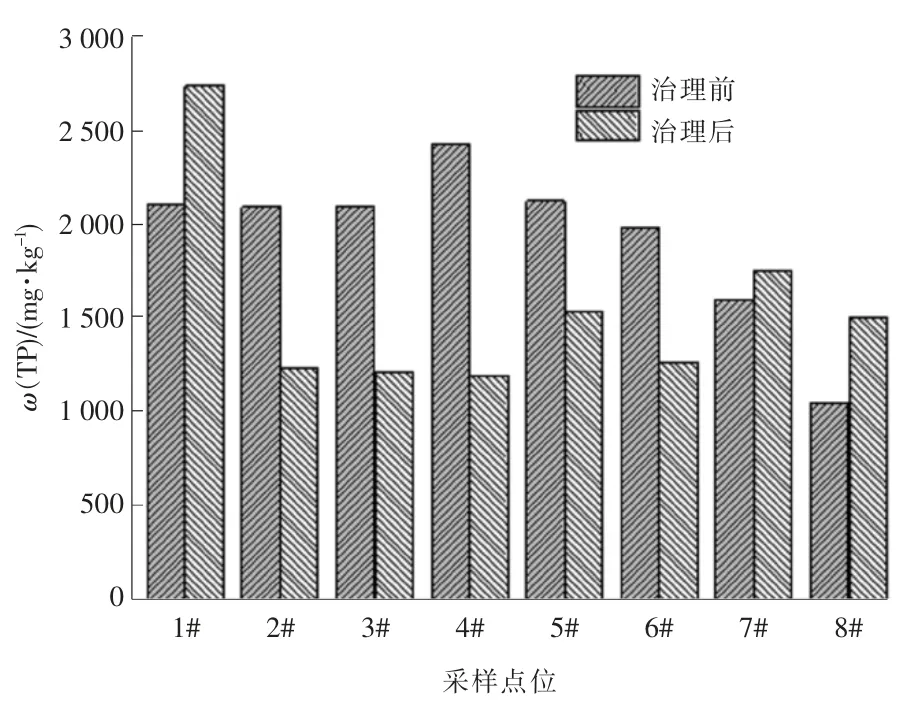

8 個采樣點位治理前后底泥中TP 質量分數變化見圖3。由圖3 可知,治理前底泥中TP 質量分數范圍為1 060.4~2 460.2 mg/kg,平均值為1 958.8 mg/kg;治理后底泥中TP 質量分數范圍為1 211.7~2 770.2 mg/kg,平均值為1 574.6 mg/kg。經初期治理,部分點位TP 質量分數得到削減,削減率在27.8%~50.7%,但1#,7#,8#點位TP 質量分數反而有所上升,其中1#點位TP 質量分數由2 130.4 mg/kg 上升為2 770.2 mg/kg,上升幅度為30.1%;8# 點位TP 質量分數由1 059.9 mg/kg 上升為1 525.2 mg/kg,上升幅度高達43.9%。表明當前初期治理工程對各點位治理效果不均衡。

圖3 治理前后底泥中TP 質量分數變化

2.2 底泥污染狀況評價

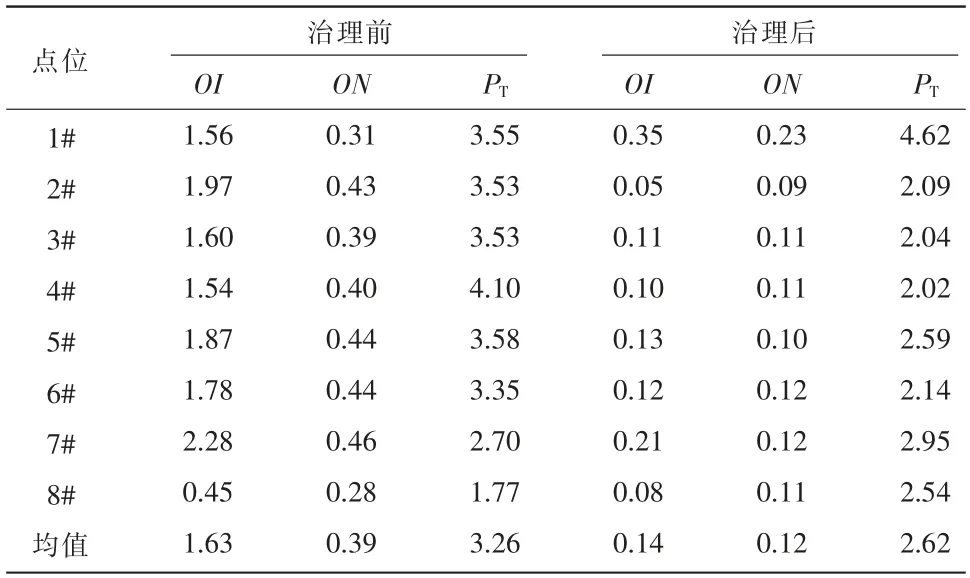

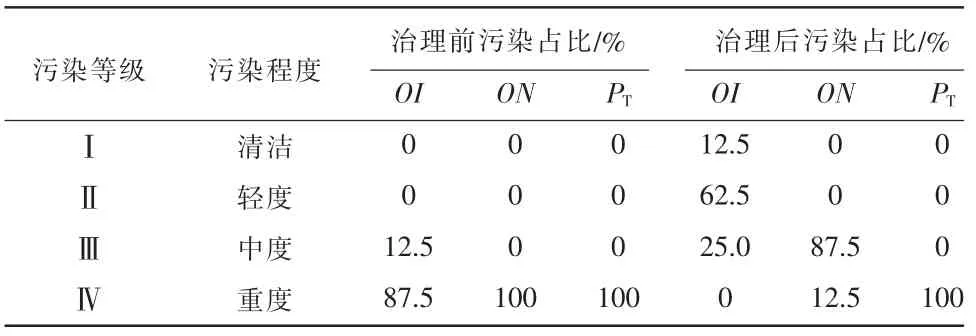

根據式(1)、式(2)計算底泥中OI,ON 和PT結果見表3。

表3 治理前后底泥OI,ON,PT

由表3 可知,治理前幾乎所有采樣點位底泥OI,ON 和PT均處于重度污染程度,各點位平均OI為1.63,遠高于南京(0.65)[13]、杭 州(0.28)[14]、南通(0.55)[15]等城市黑臭河道底泥有機污染指數;平均ON 為0.39,是南京黑臭河道[13](0.15)的2.6 倍,南通黑臭河道(0.18)[15]的2.2 倍;平均PT為3.26,與南寧(4.33)[13]、杭州(2.84)[14]等地黑臭河道污染程度相比較為居中,表明相比其他城市黑臭水體,心圩江受到更為嚴重的有機污染和氮污染。

經治理后,OI 和ON 顯著下降(p<0.05),OI 平均由治理前的1.63 下降為0.14,由重度污染達到輕度污染程度;ON 由0.39 下降為0.12,由重度污染達到中度污染程度,表明現有治理措施顯著削減了河道底泥中的有機污染。PT由治理前的3.26 下降為2.62,但仍屬于重度污染,其中部分點位PT呈上升現象,尤其是1#點位PT由3.55 上升為4.62,8#點位PT由1.77 上升為2.62,表明該2 個點位底泥受到了進一步的磷污染。

對整體黑臭河道底泥污染情況進行指數評價,結果見表4。

表4 底泥OI,ON,PT 評價結果

由表4 可知,治理前所有采樣點位中,87.5%點位的底泥有機污染程度為重度,所有點位的有機氮污染程度和總磷污染程度均為重度。經治理后,有機污染程度顯著下降,所有點位均消除重度污染,甚至有75%的點位達到了清潔和輕度污染程度。但有機氮和TP 污染程度仍然較為嚴重,盡管重度污染程度有所下降,但87.5%的點位仍處于有機氮中度污染程度,所有點位仍處于TP 重度污染程度。因此,心圩江底泥仍然受到嚴重的有機氮和TP 污染,氮、磷等污染物通過底泥釋放等可能導致心圩江返黑返臭,影響治理效果。

2.3 底泥氮、磷污染特征分析

為進一步探明底泥中氮、磷污染特征及其可能對治理成效產生的影響,通過分級浸提法對底泥中的氮和磷形態進行分析研究。

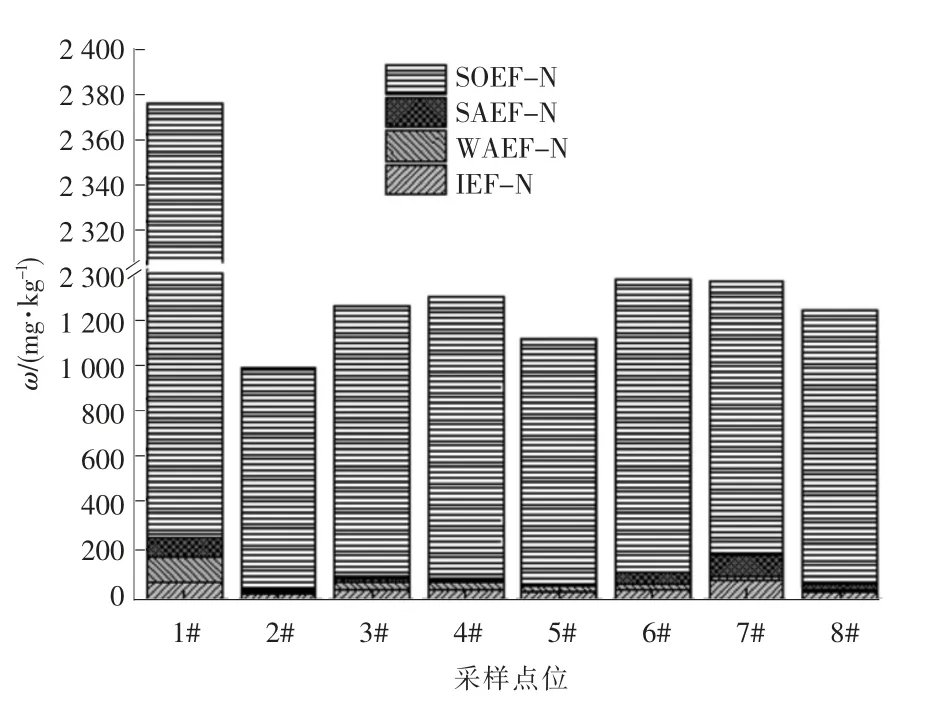

2.3.1 底泥氮含量及其分布特征

根據馬紅波等的研究,將底泥中氮分為4 種形態,分別是離子交換態氮(IEF-N)、弱酸可提取態氮(WAEF-N)、強堿可提取態氮(SAEF-N)和強氧化劑可提取態氮(SOEF-N)[16-17]。心圩江底泥中氮賦存形態的分布見圖4。綜合來看,各賦存形態氮平均質量分數大小順序為:ω(SOEF-N)>ω(IEF-N)>ω(SAEF-N)>ω(WAEF-N)。

IEF-N 與底泥結合能力最弱,是最容易釋放的氮形態,參與河流生態系統的氮循環,在對上覆水體的氮污染中起重要作用。心圩江底泥中IEF-N 質量分數為24.38~76.41 mg/kg,平均值為44.23 mg/kg。各采樣點位底泥中離子交換態氮占比較低,平均占比約的3.40%,表明心圩江底泥氮經釋放影響水體水質程度較低。各采樣點位中1#和7# 點位離子交換態氮質量分數較高,分別為70.44 和76.62 mg/kg,表明這2 個點位上覆水體水質可能受到底泥氮釋放的影響。

WAEF-N 是溶解性有機物結合的有機氮及碳酸鹽結合的無機氮,它的分布與底泥中的碳酸鹽環境有密切關系。心圩江底泥中WAEF-N 質量分數為9.07~96.42 mg/kg,平均值為29.65 mg/kg,各采樣點位底泥中弱酸可提取態氮占比低于離子交換態氮,平均占比約的2.02%。不同采樣點位底泥中弱酸可提取態氮的分布差異較大,最大值出現在1# 采樣點,高出其他采樣點位3~10.7 倍,這與該點位OI特征一致,也與該采樣點OM 含量較高的特征一致,研究發現,OM 主要來自生活污水,能夠促進有機氮的礦化[18],表明該點位可能受到更為嚴重的生活污染。

SAEF-N 為與鐵錳化合物結合的氮形態,底泥中的氧化還原狀態、OM 含量、pH 值等都會影響SAEF-N的質量分數和分布。心圩江底泥中SAEF-N 質量分數為5.42~79.98 mg/kg,平均值為33.22 mg/kg,平均占比為2.35%,各采樣點位中1#和7#點位弱堿可提取態氮含量較高,分別為76.88 和79.98 mg/kg。

SOEF-N 是與OM、硫化物結合的氮形態,一般在TN 中占比最大,釋放能力最弱。心圩江底泥中SOEF-N 質量分數為880.93~2 130.77 mg/kg,平均值為1 195.67 mg/kg。各采樣點位中強氧化劑可提取態占比較高,占比范圍為86.13%~95.65%,平均占比為92.23%,表明盡管經治理后心圩江底泥仍受到較為嚴重的有機氮污染,但其對上覆水體水質影響較小。

圖4 治理后底泥中氮形態分布

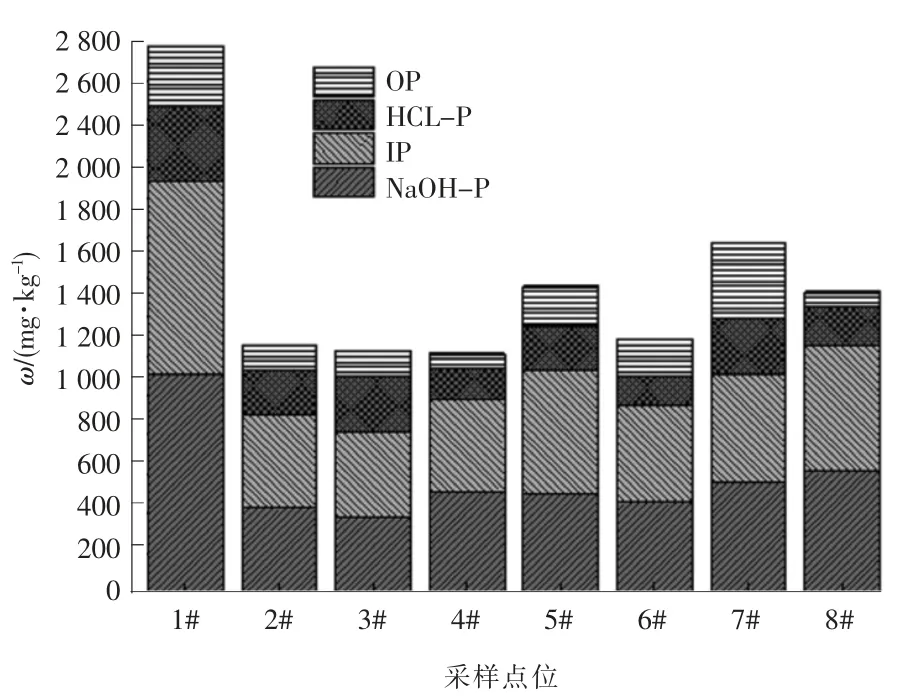

2.3.2 底泥磷含量及其分布特征

心圩江各提取態磷含量見圖5。心圩江各形態磷平均質量分數大小為鐵/鋁結合態磷(NaOH-P)>無機磷(IP)>鈣結合態磷(HCl-P)>有機磷(OP),對各形態磷的質量分數分析如下:

NaOH-P 一般被認為是生物可利用的磷[19]。ω(NaOH-P)范圍為385.11~1 107.5 mg/kg,平均含量達570.6 mg/kg,各采樣點位中NaOH-P 平均占比為35.9%。1#與7#采樣點高達2 608.51 mg/kg,1 161.70 mg/kg,1#點位過高主要與上游村落生活污水沒有進行處理直接排入有很大關系,7# 點位主要是左側支流生活污水沒有進行處理直接排入導致污染。

圖5 經治理后底泥中磷形態分布

HCl-P 主要包含難溶性的磷酸鈣礦物,這部分磷在底泥中較為穩定,不容易釋放,但容易受到pH值影響[20]。心圩江底泥中ω(HCl-P)為144.68~386.70 mg/kg,平均質量分數為254.06 mg/kg,平均占比為15.4%,最高值出現在1# 點位,為386.70 mg/kg。在整個流域研究范圍內,HCl-P 在整個流域研究范圍內各個采樣點間含量相差較小。

ω(IP)為448.94~2 284.04 mg/kg,平均為835.24 mg/kg,平均占比為37.3%,1#與7#點位含量較高,高出其他點位2~5 倍,最高值為1# 點位的2 284.04 mg/kg。

OP 主要是包含水生動植物的殘骸和礦化降解的有機污染物等。有機物的礦化降解,可以降解成溶解性的有機磷或者磷酸根,通過孔隙水遷移至上覆水體造成二次污染,或者被吸附、絡合轉化成不同形態的含磷化合物[21]。心圩江底泥中ω(OP)為71.1~380.2 mg/kg,平均質量分數為182.6 mg/kg,各點位有機磷占比范圍為4.7%~21.5%,平均占比為11.3%,特別是1# 與7# 點位含量較高,分別為298.6 和380.2 mg/kg,高出其他點位2~5 倍,表明該2 個點位上覆水體水質可能會受到底泥磷釋放的影響。

通過對心圩江底泥中TN 和TP 的相關性分析發現,TP 與TN 存在極顯著的正相關性,相關系數為0.889(p <0.01),表明氮、磷元素在底泥累積過程中有著較高的同步性。采樣點位中1#與7#點位氮、磷污染程度明顯高于其他點位,通過調查發現1# 點位上游主要為郊區,受兩旁農村生活及農業面源污染;7# 點位上游存在城市污水直排口,這也表明農業農村和城市生活污水直接排放可能是造成心圩江底泥氮、磷污染的主要來源。

3 結論

(1)心圩江經治理后,河道底泥中有機質、TN 含量大幅下降,質量分數由2.8%~8.6%下降為1.0%~3.1%,平均值由7.0%下降為1.89%,平均降幅為73.1%;ω(TN)由2 900.3~4 820.6 mg/kg 下降為921.0~2 374.5 mg/kg,ω(TN)平均削減率為68.4%。經治理后,多數底泥TP 濃度有所下降,治理前底泥中ω(TP)由1 060.4~2 460.2 mg/kg 變為1 211.7~2 770.2 mg/kg,但部分點位底泥TP 含量有所富集,治理對底泥中TP含量削減較小。

(2)用OI,ON 及PT對底泥污染評價結果表明,通過治理,河道底泥中有機污染程度顯著減輕,多數點位達到清潔-輕度污染;有機氮污染程度減輕,但仍處于中-重度污染;底泥磷污染指數平均有所下降,但仍處于重度污染狀況。

(3)對底泥中氮、磷污染物形態分析結果表明,盡管河道底泥仍受嚴重的氮污染,但其中可釋放的離子提取態氮含量較低,對河流水質影響較小;底泥中可釋放的有機磷平均含量占比達到11.3%,底泥中TP 釋放對河流水質影響不容忽視,尤其是1#和7#點位,建議在后續治理中加強底泥TP 污染治理。