木船打垮軍艦的瓊海登陸戰

1949年12月初,隨著廣西戰役的基本結束,第四野戰軍(以下簡稱四野)前委著手進行攻打海南島的準備工作,派韓先楚的第四十軍與李作鵬的第四十三軍一道,組成攻占海南島的“渡海兵團”,南第十五兵團司令員鄧華、政治委員賴傳珠、第一副司令員兼參謀長洪學智和十二兵團副司令員兼四十軍軍長韓先楚具體組織指揮。

12月18日早晨,遠在莫斯科訪蘇的毛澤東致電四野司令員林彪,要求“必須集中一次運載至少1個軍(四五萬人)全部兵力,攜帶3天以上糧食,于敵前登陸,建立穩同灘頭陣地,隨即獨立攻進而不要依靠后援”;還要求渡海兵團,“在舊歷年前攻取海南”。

十五兵團領導人鄧華、賴傳珠、洪學智經過慎重考慮,如按照毛澤東的要求,第一批渡過去一個軍,那需要一次能載30人的木帆船1000多只和數千名船工、舵手,可雷州半島的船只大部分被國民黨軍撤退時銷毀或擄走了,短期內要搜集這么多的船只、船工、舵手很難辦到。

經過反復研究,第十五兵團于1950年1月5日將情況和他們的意見報告四野首長:……舊歷年前要完成此次大規模作戰之準備工作,事實上來不及,必須向后推遲。

四野首長收到第十五兵團1月5日電報后,于1月6日將這份電報轉中央軍委和毛澤東。

1月10日,毛澤東從莫斯科給中央軍委和四野回電:既然在舊歷年前準備工作來不及,則不要勉強,請令鄧、賴、洪不依靠北風而依靠改裝機器的船這個方向去準備,由華南分局與廣東軍區用大力于幾個月內裝置幾百個大海船的機器(此事是否可能,請詢問華南分局電告),爭取春夏兩季內解決海南島問題。

在這份電報中,毛澤東還指示第十五團與馮白駒所部建立直接電臺聯系,并令馮白駒部受鄧、賴、洪指揮。

毛澤東在電文中所提到的馮白駒,是活動在海南島的瓊崖縱隊(以下簡稱瓊縱)司令員兼政治委員。瓊縱是以1927年9月海南島農民起義隊伍為基礎組建的,是海南島有20多年武裝斗爭歷史的共產黨部隊。這支人民武裝經歷了長期艱苦卓絕的斗爭考驗,終于創立了以五指山為中心的革命根據地。到1947年10月,中央軍委授予它“中國人民解放軍瓊崖縱隊”的番號時,其已轄3個總隊共10個團約2萬余人的作戰力量。有瓊縱做內應,是攻擊海南島作戰的有利條件。

隨即,第四十軍、四十三軍兩個軍便奉命在雷州半島進行緊急備戰。

由韓先楚、李作鵬分別任軍長的這兩支部隊90%是山東人和東北人,不熟悉水性,進駐雷州半島后看了茫茫大海,產生了對大海的恐懼心理。部隊中80%的人暈船,有的上了船就嘔吐,直到吐得沒東西吐了,連膽汁都吐出來,下船后臉色蒼白,頭暈腿軟,就像害了場大病。但是部隊政治、軍事素質較高,士氣高昂。為了克服暈船,熟悉水性,學會駕船,官兵們蕩秋千、走浪橋、轉“迷羅”、練游泳、練搖櫓、學撐帆、辨潮汐、識風向,歇人不歇船,晝夜苦練。經過一番演練,終于絕大多數官兵由“鐵秤砣”變成了水上漂、“旱鴨子”變成了“水蛟龍”,部隊由陸軍變成了“海軍陸戰隊”。

根據毛澤東改裝機器船的指示,在渡海部隊確定了以機帆船為主要渡海工具后,四野首長即派野戰軍后勤部政治委員陳沂和后勤部參謀長羅廣文攜巨款從武漢南下廣州,征集船只,購買機器。但當時在廣州和廣東省內沿海地帶較大一些的能改裝機器的船在國民黨軍敗逃臺灣、海南時皆被其劫掠一空。于是,陳沂決定去香港、澳門,在那里利用一些社會關系,會同有關部門購買一些登陸艇。可當陳沂一行一踏上港城,就被國民黨特務盯上了。臺灣國民黨當局得到報告,立即派員串通港英當局和美國情報機關,聯合控制港澳地區可能有機器或船只的廠商,使陳沂無法買到所需物資。

中共華南分局書記、廣東軍區司令員兼政治委員的葉劍英非常著急,親自去黃埔造船廠了解情況。無奈,黃埔造船廠在短期內也造不出能夠載兵渡海作戰的機器船。

第十五兵團派人將搜集到的100余部舊機器,送往黃埔造船廠,請廠方改裝機帆船。但所搜集的這些機器,不是因過于老化不能使用,就是因馬力太小帶不動船只。費了九牛二虎之力,總算改裝了幾十艘機帆船,而這些,對于大部隊渡海登陸作戰來說不過是杯水車薪。

第四十三軍把繳獲的美式10輪大卡車的發動機卸下來裝在船上,經航行試驗竟成功了。于是,兵團即下令各軍拆卸10輪大卡車上的發動機,火速送到駐雷州半島上的渡海作戰的那兩個軍。兩個軍共改裝了機帆船120艘,選擇其中質量較好的機帆船共40艘,在船上用木板和沙袋加同,安裝57毫米口徑和37毫米口徑的戰防炮、提式山野炮和重機槍,將機帆船改裝成“火力”船。又經過多方努力,渡海兵團擁有了各類作戰船只1000多艘,組成了一支“土艦隊”,有“指揮艦”“通訊艦”“護衛艦”。

1950年2月份,就在部隊加強思想動員,進行海上練兵的節骨眼上,出現了第四十三軍一二八師三八二團四連用小木船打敗敵軍艦的戰績,這件事在整個渡海參戰部隊中掀起波瀾,極大地鼓舞了士氣。

創造這一輝煌戰果的是一位副排長和他率領的8名戰士。

2月21日,副排長魯湘云帶領8名戰士出海訓練,訓練結束時,海上風卻停了,這條只能靠風吹帆篷行駛的小船在風平浪靜的海上難以行動了,他們只得就在船上過了一夜。第二天拂曉,風來了,魯湘云忙招呼大家扯篷返航。但意想不到的是刮的卻是強勁的東北風,他們的船被向西南吹去,一直吹到了被國民黨海軍把持的海區。

戰士王金秀突然發現在木船的西南方向有一個黑乎乎的東西,他忙喊魯湘云:“副排長,你看那是什么家伙?”

魯湘云仔細地觀察了一會兒,波濤洶涌,只能辨認出是一條船,不像是漁船,會不會是敵艦呢?魯湘云心里思忖,要是碰上敵艦就糟了。于是他叫大家把軍帽摘下來,并叫升篷的戰士將船帆落下了一半。小船繼續前進,他們很想避開那條船。過了一會兒,那黑乎乎的家伙居然開了過來,果然是一艘敵艦!魯湘云和他手下的8名戰士都打過四平,攻過錦州,解放平津,挺進廣東,個個都不是平庸之輩,可現在大家心里都明白,眼下不是陸地而是在海上,敵人的兵艦上有炮,有重機槍,還有堅硬的鐵甲。于是,8名戰士的目光都投向了魯湘云,仿佛在詢問他,怎么辦,副排長?

魯湘云咬了咬牙說:“既然碰上了敵艦,那咱們今天就是死也要跟他拼一下。”

于是,戰士們從船艙里取出了家伙什:1挺機關槍,4支沖鋒槍,3支步槍,還有1個槍榴彈筒。

敵艦向小木船逼近了,1000米,500米,400米——猛烈的炮火向小木船轟轟射來,彈片擊中了船上的篷繩和錨車,只聽嘩啦一聲船篷掉了下來,把船都壓傾斜了,舵也被打壞了一塊,小木船好像不能動彈了,戰士們都傻了眼!

敵人的氣勢更加兇猛了,高射機槍平射過來,子彈打得海水直翻。但卻很難擊中小木船,因為木船小海浪大,木船不停地在海浪中上下起伏,一會兒躍上浪頭,一會兒跌人浪谷,好像一個極不穩定的漂浮物,敵艦的火力很難打到它!

魯湘云看出了敵人兵艦的弱點,他抹了一把臉上的海水,對大家說:“沉住氣,等它開到咱跟前,給它一個措手不及,狠狠地揍它!”

敵人真的以為小木船被打壞了,邊射擊邊靠了過來,當敵人離小木船不到150米的時候,他們停止了射擊,炮手離開了炮位,機槍手離開了槍位,得意忘形地站在甲板上,向著魯湘云他們喊話:“共軍弟兄們,快投降吧,你們跑不了啦!不投降就要掉進大海里喂魚蝦啦!”

魯湘云在心里罵,龜兒子,等著瞧吧!

敵艦越來越近了,可以看清楚艦上有4門炮,2挺高射機槍,敵人有的戴船形帽,有的穿海軍服。當官的在艦橋上指手畫腳,當兵的則拖拉纜繩,看樣子是想把小木船拖回去報功領賞吶。

三班副操起沖鋒槍,問:“副排長,打吧!”

魯湘云揮手制止并囑告大家:“別慌,再靠近些,機槍瞄準指揮臺上的那個胖家伙,其余的人瞄準甲板上的人,聽我的口令再打!”

軍艦離小木船只有50米了,魯湘云突然怒吼一聲:“打!”8個人同時開火,敵艦上的胖軍官被一顆子彈穿透了胸膛,當場斃命,甲板上戴船形帽的水兵倒下去一大片!

敵人遭到突然襲擊,紛紛竄進艦艙,鐵甲艦調頭駛離木船,然后在小木船火力射程之外向小木船打了20分鐘炮彈,但效果不佳。惱羞成怒的敵人見大炮打不中就開足馬力,企圖撞碎木船。

魯湘云識破了敵人的陰謀,對把舵的戰士說:“敵艦想撞沉我們了,你放機靈點兒,眼睛盯住它,注意把好方向。

就在艦船快要相撞的一剎那,把舵的戰士孟憲芝向右猛力扳舵,軍艦擦身而過,還沒等魯湘云下命令,王金秀就連投了4顆槍榴彈,每一顆都準確地在軍艦上轟炸。戰士們也乘機將手榴彈紛紛投上軍艦,在一連串的爆炸聲中,甲板上開出火花,鐵甲艦拖著滾滾濃煙朝遠處駛去。

木船已經漏水了,戰士們一邊堵洞一邊拼命地向外戽水。所幸的是,就在這時,派出尋找他們的一艘大船聽到了槍炮聲前來接應……

小木船打敗了大軍艦,創造了海戰史上的奇跡!這一成功的戰例,大大增強了渡海兵團以木帆船渡海的信心。鐵甲艦也沒有什么可怕的,幾顆手榴彈就把它打跑了,陸地上的戰術在海上也照樣管用!

一排官兵欣喜若狂地對戰友們說:“打軍艦就和打碉堡一樣,只要靠上它,它就完了。”

第十五兵團攻打海南島的作戰方案是:“積極偷渡、分批小渡與最后登陸相結合。”即首先組織小部隊,分三四批偷渡一個師左右的兵力上島,與瓊縱會合后控制島上一些登陸地段,爾后主力部隊再實施大規模強渡登陸。

這一作戰方案為在莫斯科訪問的毛澤東所批準。

第十五兵團司令員鄧華命令第四十、四十三軍第一批偷渡的加強營于3月5日黃昏,同時起渡。

率先偷渡的兩個加強營是:

第四十軍一一八師三五二團加強營,官兵799人,帶隊指揮員是一一八師參謀長茍在松、三五二團團長羅紹福。

第四十三軍一二八師三八三團一營,配屬九二步兵炮連,官兵共1007人,帶隊指揮員是三八三團團長徐芳春,團政治處主任劉慶祥。

3月5日,韓先楚乘車趕往四十軍加強營的駐地——雷州半島西南的徐聞縣角尾鄉燈樓角。

燈樓角是瓊州海峽西端軍事要沖。渡海兵團先鋒營首渡海南將從這里啟程。

當晚7時30分,韓先楚來到加強營整裝待發的隊列前,作了鼓舞人心的戰前動員,并親手將一面繡著“凳陸作戰先鋒營”的紅旗授予營長陳永康。

在韓先楚動員后,第一一八師師長鄧岳下達出發令,加強營799名勇士分乘13艘木船,揚帆起航,乘夜色向海南方向駛去。登陸地點是海南島白馬井地區。

波濤洶涌,海浪翻滾,一望無際。加強營的木帆船從燈樓角出來,乘著北風順流而下,午夜時分,船隊成三路縱隊進入海峽中流。6日凌晨,突然風停,船速減慢了下來。眼看原定的一夜船程即可抵達的計劃要落空,隨船指揮偷渡的一一八師參謀長茍在松果斷下令:搖櫓、劃漿前進!櫓不夠,戰士們就用鐵鍬、槍托和木板劃水。

天漸漸地亮了,茍在松舉目四望,到處是一片白茫茫的大海,他焦慮不安地命令船隊加速前進。

太陽露出了水面,海天一色,萬里澄澈,能見度特別高,多霧的瓊州海峽居然一絲云霧也沒有,船隊無遮無攔。

上午9時,彎彎曲曲的海岸線終于出現在茍在松的視線里。不一會兒,海面上突然發現敵人10多艘巡邏的機帆船,接著又出現敵機4架,在船隊上空盤旋了一陣,投下4枚炸彈進行火力偵察。

茍在松立即命令船隊做好戰斗準備,同時要求大家沉著冷靜,并讓信號員打出識別信號。

原來,出發之前,兵團偵察科已將瓊縱搞到的國民黨軍允許島上出海捕魚的漁船與敵飛機的識別信號告訴茍在松了。這次每只船上都發給了飛機識別信號的布板形狀。如發現敵機,大部隊人員進艙,在船上鋪擺上飛機識別信號,并做出捕撈魚的架勢,來欺騙敵機飛行員。

敵人巡邏的機帆船見我軍打出他們的聯絡信號,便不再懷疑。加強營的指戰員們乘機奮力劃船,迅速混入敵人的船隊中。

敵人船隊見突如其來的一支船隊加入到它們的行列中,發現情況不妙,立即向岸上發信號報告,岸上炮兵見船隊混在一起,分不清敵我無法開火。那4架飛機再次起航,飛臨船隊的上空,遇到了同樣的問題,不知哪些船是解放軍的,哪些船是他們自己的,也不敢貿然攻擊。

敵船上人數少火力差,官兵躲在船艙里不敢露頭,他們寄希望于頭頂上的飛機,于是在船頭插上小紅旗,解放軍的船也跟著插上小紅旗。后來敵人又換上小白旗,解放軍也換上小白旗。經過兩個小時的斗智斗勇,中午13時,先遣營船隊終于抵達白馬井附近的海面,正準備登陸時,被島上守敵發覺,此時我軍已無法隱蔽登陸意圖,只得與之在海面上交火。船隊遭到2艘軍艦、4架飛機的火力攔截和岸上敵軍的猛烈射擊。

茍在松和三五二團團長羅紹福當即命令部隊強行突破。先遣營的799名壯士,面對血與火的生死考驗,臨危不懼,一面勇猛地進行火力還擊,一面奮力劃漿,直逼島岸灘頭,開始搶灘登陸。

敵人從天上、海上、岸上一齊撲來。霎時間,炮聲如雷,水柱拔起,浪花飛濺,整個海面煞是壯觀。

船距岸還有100多米,肉眼可以辨清水底的泥沙了,教導員張仲先高舉手槍大喊一聲:“同志們,跟著我沖啊!”

司號員小趙聽到命令,剛把軍號放到嘴邊,就中彈栽倒了,他用盡全身力氣,躺在船面上吹響了沖鋒號。

勇士們紛紛躍人齊腰深的海水,在船上迫擊炮和重機槍的火力掩護下,涉水前進,如一陣海潮勇猛地向岸邊卷去,很快就沖上了海灘,破除灘頭障礙,和敵人爭奪灘頭陣地。

此時,火速趕來接應的瓊縱第一總隊的第八、九團也在敵人的背后打響了,槍炮聲連成一片,岸上敵人受到兩面夾擊紛紛棄陣逃竄。加強營全體發起沖擊,指戰員們奮不顧身向岸頭沖去,發出震天動地般的喊殺聲,一鼓作氣全部登陸,迅速插入敵守軍陣地,與敵展開激烈的戰斗,終以傷亡20多人的代價登陸成功。

四

3月5日晚,四十三軍加強營從東硇洲島一帶起航時,因陡然風平浪靜,又根本沒有起風的跡象,司令員鄧華只得命令該加強營停止起航。

四十三軍一二八師三八三團加強營一直在等風,可就是不起風。

3月10日中午開始,雷州半島東南海面,天陰下雨,風也刮起來了,敵人的飛機不能起飛,這無疑是先鋒營偷渡的大好機會,李作鵬遂下令出發。于是,先鋒營1007名官兵分乘21艘木帆船,于13時從雷州半島東硇洲島拔錨起航,向海口市東南預定登陸地段赤水港乘風破浪航行前進。

這一次側翼偷渡,雖然未遇敵海空軍攔截、襲擊,但卻碰上了惡劣天氣。出發時還是順風順潮,天又下著蒙蒙細雨,既便于航行,又便于隱蔽。但是,黃昏時分海風更大了,小山似的海浪把木帆船拋上浪尖,又狠狠地摔人低谷中,天黑后,船隊隊形散亂,無法聯絡。有兩只木帆船被翻騰的巨浪打翻,6艘木帆船的桅桿被狂風折斷,船隊也被滔天巨浪打散了。

11日拂曉,天蒙蒙亮,風力減弱了,但浪涌仍然很大。團長徐芳春舉起望遠鏡朝海上觀察,發現船隊散布在寬闊的海面上,相距遙遠。他的指揮船于上午9時在鹿馬嶺登陸。岸上的敵游動哨發現有條漁船靠岸,正在遲疑之際,一陣機槍打來,嚇得抱頭鼠竄。團長徐芳春順利登陸,另有兩條船也在附近靠岸。他立即命令架設電臺,向軍長李作鵬報告:我已登陸,詳情待報。隨后,他帶著三條船上的100多人向海岸左側前進,以便與其他登陸人員會合。

營長孫有禮指揮幾條船在赤水港附近靠岸,在那一帶與敵發生激戰,他們突破敵灘頭陣地之后,迅速鉆人椰林向第一個集結地龍馬鎮前進。

經過20小時的艱難航行,除三艘船約百人失去聯絡外,其余均于11日9時左右在文昌東北的赤水港、鹿馬嶺至銅鑼嶺一帶海岸登陸。在瓊縱獨立團的接應下,各分隊于12日清晨會合于文昌地區。

1949年10月,從廣東潰敗下來的國民黨殘部逃到海南島,連同島上原有部隊,由國民黨一級陸軍上將薛岳任防衛總司令。

薛岳是蔣介石的嫡系將領,是堅決反共的頑固派。第二次國內革命戰爭時期,薛岳先后任南昌行營北路軍第二、六路總指揮,率部參加“圍剿”中央蘇區。中央紅軍長征后,他率領中央軍吳奇偉、周渾元縱隊從江西尾追紅軍,一直追到金沙江邊。用其自己的話說,他追擊中央紅軍的總里程超過了兩萬里。

掛著上將軍銜的薛岳,將已成驚弓之鳥的各路敗兵重新整編,手下已有5個正規軍、19個師,擁有大小艦艇50余艘的海軍第三艦隊及一個海軍陸戰團,有空軍第一、三、五、二十大隊的各種飛機42架,另有部分地方武裝,總兵為10萬余人。

12月中旬,蔣介石電令薛岳:“你部務以瓊州海峽為屏障,嚴加防范,阻止共軍登島之企圖。你必須盡職盡責,不得有誤。”

薛岳覺得自己在島上部署的環島立體防線,再加上天然的瓊州海峽,對付共軍的木船隊是綽綽有余的。他用自己的別號“伯陵”來命名海南島的立體防線——“伯陵防線”,他認為“伯陵”二字有難以撼動的含義,因而他不無得意地聲稱“伯陵防線”,固若金湯,“飛鳥不下,難越雷池半步”。

現在,解放軍兩批偷渡部隊登島,“固若金湯”的“伯陵防線”被撕開一個缺口,令薛岳氣急敗壞,他忙調集了6個團的兵力進攻文昌,企圖趁四十三軍渡海先遣營立足未穩之際,一舉圍殲之。

徐芳春在收攏部隊后,決心給敵人殺個回馬槍。

戰斗打響后,一營二連連長李樹廷發現敵三十七團的團指揮所就在附近山頭時,立即派出一個排向其發動正面佯攻,而自己則帶領一個班從側面沖進敵團指揮所,當場擊斃該團團長。敵兵失去作戰指揮,首尾難顧,在我軍戰士們的奮勇拼殺中,爭相逃命。

就這樣,該營在瓊縱獨立團和當地群眾的緊密配合支援下,不僅全殲了敵暫編十三師三十七團的一個營,而且還擊潰了這個師三十九團的進攻。

第十五兵團通令嘉獎兩個渡海加強營,授予第四十軍加強營為“登陸先鋒營”,授予第四十三軍加強營為“渡海先鋒營”。

五

3月26日,第四十軍一一八師三五二團二營、三營以及三五三團二營組成了2991人的加強團,在一一八師政治部主任劉振華與偷渡過來協助指揮的瓊縱副司令員馬白山的率領下,分乘81只木帆船和機帆船,從燈樓角起渡向海南島西北的臨高角駛去,再次實施潛渡。

船隊離岸約15公里,海面突起大霧,能見度僅有幾米,風也停了,夜色漆黑,只能靠人力以槳櫓劃進,聯絡十分困難,不易掌握航行。

船隊27日7時半被迫于臨文東之玉抱港、雷公島一線先后登陸。

在玉抱港準備登陸的20多只船,遭到敵2艘軍艦和3架飛機的猛烈攻擊。三五二團二營四連兩只木帆炮船立即轉舵,沖向敵艦,吸引敵人火力,他們一直打完最后一顆子彈,數十名官兵全部壯烈犧牲,但卻換取了主力部隊登陸成功。

主力部隊登陸后,遂與前來阻截之敵展開激戰,經一晝夜的戰斗,沿途擊潰敵約兩個半團兵力之圍堵,除兩船被敵擊沉、少數人員失去聯系外,大部分于29日在美厚與瓊縱七團會合。

緊接著3月31日22時30分,第四十三軍一二七師三七九團和三八一團一營共同組成的3733人的加強團,由師長王東保、政治委員宋維拭率領,分乘88只木帆船、機帆船從雷州半島南端的博賒港起渡,向海口以東的海岸航行,實施第四次潛渡。

4月1日凌晨3時,船隊在穿越海峽中流后,遭遇3艘軍艦的瘋狂轟擊,船隊隊形被打散了。擔任護航任務的“紅五連”3只“土炮艇”,立即出列向最大的一艘敵艦沖擊。交戰中3只“土炮艇”人員傷亡很大,但他們仍死死咬住敵艦不放。相距50米時,“土炮艇”上戰防炮、六o迫擊炮和所有輕武器齊發,一直抵進到20米,手榴彈冰雹般地飛上敵艦,只打得敵艦甲板上濃煙滾滾,另兩艘敵艦競不敢前來救援。敵大艦只好拖著濃煙逃遁。

船隊邊航行邊重整隊形。三七九團三營八、九連的船隊因偏離了航向,誤在敵守備力量較強的海口市白沙門島登陸,在與敵血戰一晝夜后,大部壯烈犧牲。主力則于4月2日凌晨4時在預定的北灣港一帶登陸。

一個月內,渡海兵團4批相繼登陸成功,證明了所謂的“伯陵防線”并非堅不可摧。同時,進行了戰役偵察,并起到了登陸作戰的示范作用。此時,我登上海南島的兵力已近一個師了,加上瓊縱,接應登陸的力量已大大加強。鄧華認為,大規模渡海登陸條件已經具備,決定在谷雨前,即4月中旬實施兩個軍并肩從瓊州海峽正面實施大舉渡海強行登陸作戰。

六

1950年4月16日晨,北京,新華社播發了兩則電訊:

中共中央華南分局、廣東軍區、廣東人民政府,聯合發表告海南島同胞書,號召海南人民積極行動起來,配合人民解放軍殲滅國民黨殘敵,解放海南島。

廣東軍區司令員兼政治委員葉劍英,發表告海南島國民黨官兵書,號召他們停止抵抗,接受改編。

這是人民解放軍大舉渡海作戰的信號!

是日黃昏,瓊州海峽平潮伏流,東風拂面,是大舉渡海的好時機。19時30分,隨著“起航”一聲令下,三顆紅色信號彈同時升空!以四十軍為主力部隊和四十三軍一部所組成的渡海作戰兵團第一梯隊共5萬余人,分乘500條戰船,按東路、西路兩個編隊,分別南第十二兵團副司令員兼第四十軍軍長韓先楚、副軍長解方和第四十三軍副軍長龍書金率領,在過海參與指揮的瓊縱參謀長符振中等協助下,分別從雷州半島南端之東場港、燈樓角、港頭渡、三塘港等十幾個港灣同時起渡。驀然間雷州半島海面千帆競發,百舸爭流,場面蔚為壯觀。龐大的部隊浩浩蕩蕩向南進發,預定在臨高角的美夏至昌拱一帶海岸登陸,以勢不可擋的進軍態勢,直撲海南島之敵。

在大部隊開航不久,夜幕籠罩下的海面就歸于風平浪靜,一直盼望的東北風只吹了一陣子就停止了,船隊進退維谷。韓先楚命令各船:“用漿劃也得劃過去!”午夜時分,船隊與敵艦相遇。站在1號船上的韓先楚,抓起無線電報話機,大聲地對炮兵主任黃宇說,左前方發現敵艦,護航隊立即迎戰,掩護主力船隊通過。

敵艦艇在護航船隊的側后攻擊,向船隊瘋狂射擊,企圖打亂航行隊形,阻撓登陸船隊前進。借著炮火的閃光,黃宇很快發現左前方有7艘敵艦艇。他下令在右側后的護航船隊與其糾纏,左側護航船隊加速前進,以寬正面迎戰敵艦隊。主力船隊不顧敵艦的攻擊,堅決劃槳搖櫓前進。一時間,海面炮聲隆隆,彈飛如織。有一艘軍艦企圖擺脫護航隊,去沖擊主力船隊。黃宇發現后,立即令自己的指揮船迎了上去,在100米距離發炮,擊中敵艦中部。敵艦中彈起火,拖著滾滾濃煙退出了戰斗。

海戰正酣之時,東北風再次強勁刮起,真是天助我也!韓先楚在戰船上喜形于色,即令船隊加速前進,檣櫓云動,很快就沖過了水急浪高的中流。

四十軍護航船隊的指揮船,因故障脫離了船隊。天亮后,發現一艘大型的敵艦尾隨而來。指揮員黃宇命大家用篷布把艙面遮蓋起來,人員下艙,從遠處看就像一條運輸船。敵艦果然中計,大模大樣準備超越,船長鐵軍操舵迅速接近其右舷,進入其主炮射擊死角后,黃宇一聲令下:“打!”篷布掀開,露出數根寒光閃閃的炮筒,炮彈一發接一發地飛向敵艦。這艘國民黨海軍第三艦隊的旗艦——“太康”號右舷及前甲板多處中彈,此時它強大的火力無法施展,只有帶傷全速向南逃遁。正坐鎮艦上指揮的敵第三艦隊中將司令王恩華被打成重傷。

與此同時,第四十三軍護航隊的5艘“土炮艇”也同敵3艘軍艦展開了激戰。指揮船是1艘改裝的機帆船,配1門山炮,其他4艘為木帆船,各配1門戰防炮。步兵們在海上大展雄風,用大炮和重機槍打得3艘軍艦調頭逃竄,第四十三軍船隊的90多只帆船順利沖破敵艦的攔截。

經過徹夜激戰,渡海作戰兵團第一梯隊突破了敵人的海上封鎖,向預定登陸地段揚帆前進。

17日3時30分,第四十三軍船隊在海南島北面的玉抱港、雷公島一帶登陸。韓先楚率第四十軍主力船隊也開始在博鋪港一線搶灘登陸。守軍拼命抵抗,用密集炮火向海上射擊,許多帆船中彈起火。韓先楚的指揮船也受重創,桅桿被炸斷,帆布嘩啦一聲墜落到海里。

此時搶灘登陸,成了渡海作戰勝敗的關鍵,韓先楚首先跳入齊胸深的海水中指揮部隊沖擊敵軍灘頭陣地。見兵團副司令員兼軍長在敵火下涉水搶灘,一個連的戰士急得冒著炮火沖過來把身材瘦小的副司令員死死按在一塊巨石后不許他再往前沖。

軍長跳下去了,師長跳下去了,繼而到團長、到營長……到士兵,這樣一級一級地都快速地跳下去。

在齊腰深的海水里,指戰員們大吼著向岸上沖去,槍聲炮聲連成一片。前面的人倒下了,海水中泛起一片片殷紅,白色的海浪變得發紅,后面的人趟著這紅色的血跡繼續沖鋒。

17日6時,當晨曦露出海平面時,渡海作戰兵團第一梯隊的數萬名官兵經過徹夜激戰,登陸后在瓊崖縱隊和先遣部隊的策應下,全部于臨高角至花場港間登陸,占領并鞏同了各個登陸場。

也是在17日6時,在北京總參謀部作戰室的代總參謀長聶榮臻,打斷一名處長的戰績報告,焦急地問:“韓先楚在什么位置?”處長回答道:“已經上島!”通宵站在作戰地圖前的聶榮臻將軍重重地坐在椅子上,吁出一口長氣:“有這一句就夠了!”

聶榮臻這句話很清楚,韓先楚上島就等于勝利!

薛岳欲乘渡海作戰兵團第一梯隊登陸立足未穩、第二梯隊還沒有登陸之際,集中他手中的機動兵力3萬余人,迅速與登陸部隊決戰。他妄圖將已經登陸的部隊消滅,即使消滅不了,也要將他們趕到海邊,壓縮在很小的一塊登陸場實施圍困,使登陸部隊背靠大海,彈盡糧絕,再在海上阻截第二梯隊登陸。

正在薛岳還想作最后的掙扎之際,蔣介石令薛岳棄守海南。薛岳見大勢已去,遂急忙遵令,下達了總撤退的命令。同時又致電臺灣,要求火速派艦船駛來瓊南榆林港和八所港,接運殘部撤離海南。薛岳在作了這些安排后,便帶著陳濟棠等一群廣東省和海南島黨政軍要員,登上飛機,逃往臺灣。

薛岳苦心經營近一年的“伯陵防線”頃刻間土崩瓦解。被侵華日軍懼稱為“長沙之虎”的薛岳被經常寫別錯字的篾匠出身的人民解放軍一代名將韓先楚打得落花流水、落荒而逃1

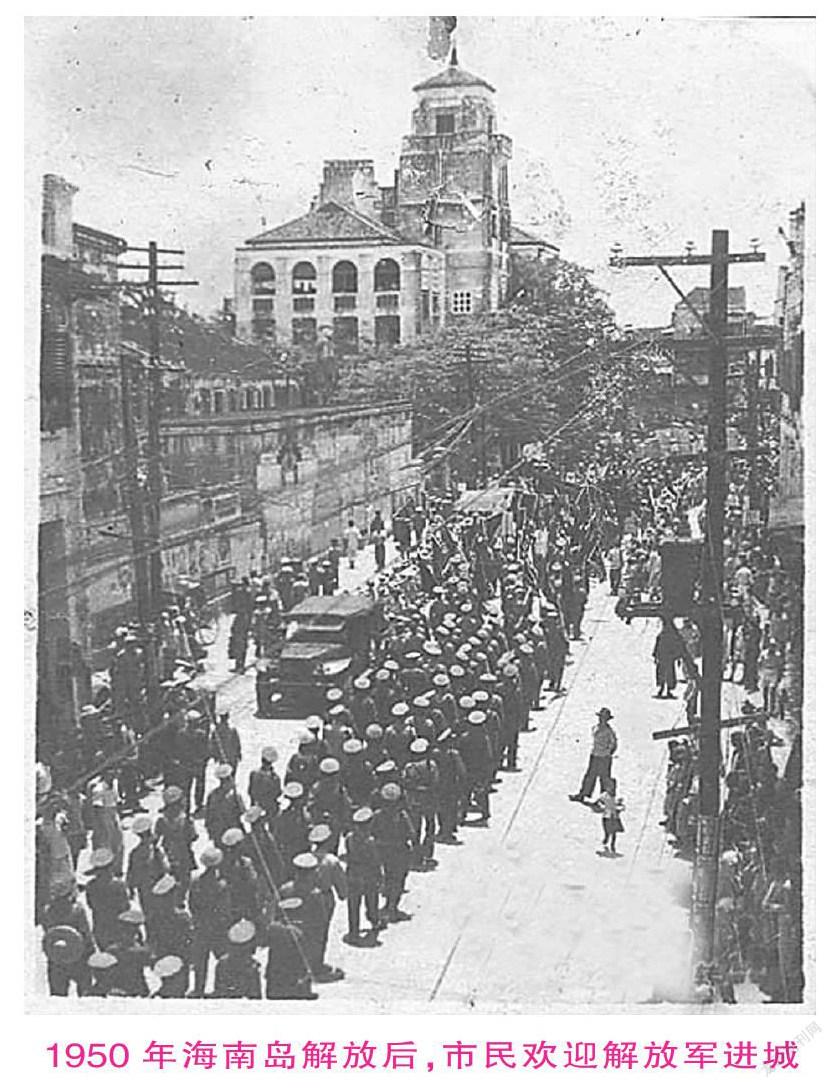

4月22日晨,雷州半島徐聞縣,第十五兵團指揮所捷報頻傳。經過7晝夜的追擊,三路大軍于5月1日占領瓊西重要港口北黎、八所等海南各個要點。英雄戰士劉梅村和他的戰友們,把五星紅旗插上了“天涯”“海角”,海南島全境獲得解放!

(責任編輯:李曼容)