時(shí)空集結(jié)創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)生安全

李幼平,程光,楊鵬

(1.東南大學(xué)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院,江蘇南京 211189;2.東南大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院,江蘇南京 211189)

1 引言

在1991年9月號(hào)《Scientific American》出版了一期“通信、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)”專刊,闡釋了“網(wǎng)絡(luò)空間(Cyberspace)”的概念。網(wǎng)絡(luò)空間有別于陸地、海洋、天空、外空等物理空間,它是由多種網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組成的人、機(jī)、物信息互聯(lián)的人造虛擬空間。互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)空間最重要的載體,近年來由于互聯(lián)網(wǎng)以非同尋常的速度在全球范圍內(nèi)迅速擴(kuò)張,網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)成為影響各國政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化的無形力量和全新競逐領(lǐng)域。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)空間正在面臨網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露、網(wǎng)絡(luò)病毒、網(wǎng)絡(luò)恐怖、詐騙謠言、隱私竊取等各種安全挑戰(zhàn),嚴(yán)重影響國家安全和社會(huì)公共利益。

網(wǎng)絡(luò)空間長期受安全問題困擾的主要原因之一,在于它的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)(TCP/IP協(xié)議架構(gòu))和現(xiàn)有技術(shù)體系難以支持虛擬空間和現(xiàn)實(shí)物理空間的緊密綁定。互聯(lián)網(wǎng)雖然是一種地址驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò),但I(xiàn)P地址本質(zhì)上是虛擬地址,且易于修改和假冒,加之它采用基于目的地址的轉(zhuǎn)發(fā)方式,對源地址不作驗(yàn)證,因此難以溯源和追責(zé)。正是這種技術(shù)缺陷,加深了互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和不可控性,使網(wǎng)絡(luò)空間成為滋生各種網(wǎng)絡(luò)犯罪的溫床。

網(wǎng)絡(luò)空間涉及全人類,用戶數(shù)目的基數(shù)極大,所以“保安全”已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)空間的發(fā)展瓶頸,亟需原理性突破,其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)能夠自主自發(fā)地防范和抵御各種安全風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生安全能力。事實(shí)證明,過度地單一性依賴互聯(lián)網(wǎng)TCP/IP架構(gòu),是網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展與內(nèi)生安全目標(biāo)漸行漸遠(yuǎn)的主因。本文主張為互聯(lián)網(wǎng)增添基于輻射-復(fù)制范型的播存次結(jié)構(gòu)(Secondary Structure)[1],形成主、次結(jié)構(gòu)共軛互補(bǔ)的雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)(Dualarchitecture Network)[2,3],在此基礎(chǔ)上以統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽UCL(Uniform Content Label)為新的體系結(jié)構(gòu)基元,綁定地基互聯(lián)網(wǎng)與天基全球衛(wèi)星定位這兩項(xiàng)人類偉大發(fā)明,通過時(shí)空集結(jié)牽連虛實(shí)空間實(shí)現(xiàn)自洽不悖,為網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展帶來內(nèi)生安全機(jī)制。

2 空間集結(jié)產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)小世界

1998年,Watts和Strogatz在Nature雜志發(fā)表關(guān)于小世界網(wǎng)絡(luò)集結(jié)動(dòng)力學(xué)的著名論文“Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks”,提出了WS小世界網(wǎng)絡(luò)模型[4]。不久之后,Newman和Watts在Physic Review Letters雜志發(fā)表論文“Scaling and Percolation in the Small-World Network Model”,提出了NW小世界網(wǎng)絡(luò)模型[5]。1999年,Barabási和Albert在Science雜志發(fā)表論文“Emergence of Scaling in Random Networks”,提出BA無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)模型[6],指出其結(jié)點(diǎn)度分布遵守冪律分布(也稱帕累托分布)。這些研究表明,用互聯(lián)網(wǎng)連接全球70億人,只需很少跳數(shù)(6 ~ 23跳,平均12跳左右)的路由轉(zhuǎn)發(fā)。如果人口總數(shù)為N,平均跳數(shù)為D,則滿足D < lnN,當(dāng)N為70億時(shí),lnN約為23。相對于70億而言,23是個(gè)小數(shù)目。這表明,網(wǎng)絡(luò)給人類帶來了一個(gè)緊密關(guān)聯(lián)的小世界。

平均距離D能不能進(jìn)一步減少?進(jìn)入新世紀(jì)后,復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的重要研究進(jìn)展之一,在于發(fā)現(xiàn)了滿足一定條件的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)不但具有“小世界”性質(zhì),而且還具有“超小世界”(Ultrasmall World)特性。2003年,Reuven Cohen和Shlomo Havlin在Physic Review Letters雜志發(fā)表論文“Scale-free Networks are Ultrasmall”[7],提出當(dāng)無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的λ滿足特定條件時(shí),D遠(yuǎn)比常規(guī)的隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的直徑(D~lnN)要小得多,滿足D~lnlnN。其后有一系列論文[8~11]討論無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的隱藏度量空間模型,以及被嵌入度量空間的無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)中的超快路由等問題。當(dāng)N為70億時(shí),lnlnN約為3,這為人類社會(huì)揭示了一個(gè)在空間上更加緊密集結(jié)的超小世界。

然而,超小世界網(wǎng)絡(luò)研究所預(yù)言的D~3的理想情況,并沒有易于實(shí)現(xiàn)的工程方案。東南大學(xué)未來網(wǎng)絡(luò)研究中心近年來一直圍繞天地一體雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)展開研究,認(rèn)為只要充分利用衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資源,連接全球70億人最快只需兩跳轉(zhuǎn)接(一跳上天、一跳覆地)。不但平均距離D最小,而且它與網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)規(guī)模N無關(guān),即使結(jié)點(diǎn)規(guī)模超過70億,也無須增加平均跳數(shù)。這種更廣、更快、更易于實(shí)現(xiàn)的空間集結(jié),不但使不限規(guī)模(Scalefree)的“超小世界”網(wǎng)絡(luò)成為可能,而且為不限結(jié)點(diǎn)數(shù)目的泛在物聯(lián)網(wǎng)奠定了基礎(chǔ)。

3 時(shí)空集結(jié)產(chǎn)生唯一性標(biāo)簽

全球定位系統(tǒng)(GPS)是和互聯(lián)網(wǎng)齊名的同時(shí)代發(fā)明,它體現(xiàn)了時(shí)間集結(jié)的思想,即三個(gè)時(shí)差集結(jié)在一起,可以唯一性地確定一個(gè)空間位置。時(shí)間是和空間同樣重要的物理量,它也是一個(gè)非降變量,只升不減,又不斷可分。時(shí)間的計(jì)量單位包括年、月、日、時(shí)、分、秒、毫秒、微秒、納秒、皮秒等,現(xiàn)代原子鐘的精細(xì)程度已經(jīng)超越10-14量級(jí)的門檻。遺憾的是,同作為人類的兩項(xiàng)偉大發(fā)明,長期以來,互聯(lián)網(wǎng)與全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)各自行進(jìn)在兩條平行少交的陌路之上。

以超高精度的全球衛(wèi)星統(tǒng)一授時(shí)(如北斗、GPS等)作為時(shí)間戳,可以建立體現(xiàn)時(shí)間和空間自洽不悖的時(shí)空唯一性集結(jié)原理。網(wǎng)絡(luò)空間中的任意數(shù)據(jù),只要捆綁了產(chǎn)生該數(shù)據(jù)的時(shí)間戮與位置,就不再是普通的模量了,而是演化成矢量化的唯一性標(biāo)簽,成了任何人都無力造假與篡改的內(nèi)生安全基元。唯一性的因果關(guān)系,可以看成是減熵的最終成果,具有“不可不信”的科學(xué)魅力。唯一性結(jié)束了分歧和爭議,共識(shí)從此開始,這和近代哲學(xué)家提出的“歷史守恒定律”有異曲同工的意涵。

20世紀(jì)90年代,政治上高度互不信任的五個(gè)核大國,如何在核禁試條約面前自證清白,苛刻的前提是不允許他國人員與他國設(shè)備介入。科學(xué)家們最后達(dá)成的共識(shí)是,在本國的試驗(yàn)場周邊布置3個(gè)以上地震儀,地震數(shù)據(jù)與GPS測到的時(shí)間與位置數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)捆綁后去做哈希計(jì)算,再用地震波的時(shí)空自洽規(guī)律識(shí)破任意方式的篡改與造假。經(jīng)歷四分之一世紀(jì)的實(shí)踐考核,證明時(shí)空自洽作為國際條約的監(jiān)管手段是有效和可行的。通過哈希計(jì)算使時(shí)空集結(jié)一體,既保護(hù)隱私,也保護(hù)權(quán)益,是介于實(shí)體空間與數(shù)據(jù)空間的可信通證(Token)。標(biāo)注時(shí)空的數(shù)據(jù),或它的哈希值,這個(gè)稱為可信元或可信根。網(wǎng)絡(luò)空間中的“大數(shù)據(jù)”,理應(yīng)是可信元的各態(tài)歷經(jīng)集結(jié)。標(biāo)注時(shí)空信息之后,可以規(guī)避人為增熵的風(fēng)險(xiǎn)。

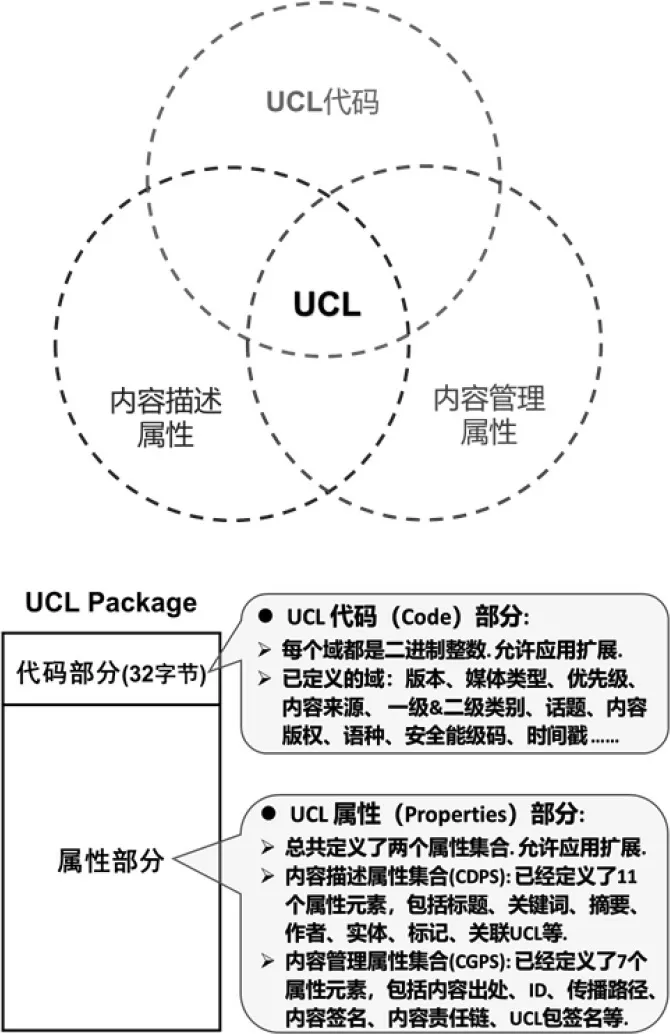

4 規(guī)范集結(jié)行為的國家標(biāo)準(zhǔn)

為網(wǎng)絡(luò)空間創(chuàng)建內(nèi)生安全的關(guān)鍵是從時(shí)間、空間兩個(gè)維度,集成互聯(lián)網(wǎng)與全球衛(wèi)星定位兩大發(fā)明,這是一項(xiàng)超越國家、影響全人類的基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)新。為規(guī)范時(shí)間和空間的集結(jié)行為,我國從2014年起推進(jìn)統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽UCL標(biāo)準(zhǔn)研制工作。2017年12月,由東南大學(xué)、新華通訊社、國家新聞出版廣電總局、清華大學(xué)、大有數(shù)字資源有限公司和北京大學(xué)等起草的中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽格式規(guī)范》,經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)頒布,標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)GB/T 35304-2017[12]。標(biāo)準(zhǔn)中定義的UCL基本格式如圖1所示。UCL是一種格式統(tǒng)一、語義豐富、安全可信、結(jié)構(gòu)靈活的富語義內(nèi)容元數(shù)據(jù),它直接針對網(wǎng)絡(luò)空間安全、網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體、媒體融合發(fā)展等國家戰(zhàn)略需求提出,可以從多個(gè)維度描述內(nèi)容的語用、語義和管理信息,彌補(bǔ)互聯(lián)網(wǎng)中廣泛使用的URL的語義缺失和管理缺失,能夠有效支持內(nèi)容大數(shù)據(jù)的高效聚合與泛在分發(fā)、個(gè)性化主動(dòng)服務(wù)、語義分析與知識(shí)萃取、認(rèn)證注冊物證鏈管理、追蹤溯源與依法追責(zé)等,并允許按照應(yīng)用需求進(jìn)行裁剪和自由擴(kuò)展。值得一提的是,2018年5月歐盟出臺(tái)了通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例GDPR(General Data Protection Regulation)[13],體現(xiàn)了歐盟對網(wǎng)絡(luò)空間數(shù)據(jù)安全保護(hù)的高度重視。

UCL國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 35304-2017作為規(guī)范時(shí)空集結(jié)行為的國家標(biāo)準(zhǔn),它不但確立了統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽UCL作為雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)基元的核心地位,而且還可以從多個(gè)維度描述內(nèi)容的語用、語義和管理信息,將人、事、物、時(shí)、地等物證要素緊密綁定,做到自證真實(shí)、拒絕地址造假與數(shù)據(jù)篡改,從而保證網(wǎng)絡(luò)安全。借助UCL國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行時(shí)空集結(jié)形成統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽,可以為網(wǎng)絡(luò)空間提供一種回歸大自然的內(nèi)生安全機(jī)制,在長時(shí)間內(nèi)幫助人類不斷獲取共識(shí),為人類命運(yùn)共同體輔墊基礎(chǔ)。

圖1 統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽UCL基本格式

集結(jié)互聯(lián)網(wǎng)與全球衛(wèi)星定位兩大發(fā)明的進(jìn)程,也是檢驗(yàn)天地一體化的進(jìn)程。雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)與統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽UCL已經(jīng)在實(shí)際應(yīng)用中得到檢驗(yàn),大有公司整合互聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星廣播網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)資源,構(gòu)建了天地協(xié)同的雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),在全國基層黨員遠(yuǎn)程教育應(yīng)用中,課件或直播教學(xué)內(nèi)容通過衛(wèi)星廣播(超小世界網(wǎng)絡(luò))全國分發(fā),而師生互動(dòng)仍然由地面互聯(lián)網(wǎng)(小世界網(wǎng)絡(luò))承載。在天地協(xié)同的雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,互聯(lián)網(wǎng)TCP/IP結(jié)構(gòu)仍然充當(dāng)?shù)闹鹘Y(jié)構(gòu),添加的天基衛(wèi)星播存結(jié)構(gòu)成為保證安全可信的次結(jié)構(gòu)。應(yīng)用結(jié)果表明,這種創(chuàng)新模式可以做到“天地一體、天領(lǐng)地”。

5 接力“去中心化”潮流

近年來,區(qū)塊鏈技術(shù)以“制造信任的機(jī)器”為目標(biāo),掀起了“去中心化”的潮流。由于現(xiàn)有區(qū)塊鏈系統(tǒng)基本上都構(gòu)建在時(shí)延不確定的互聯(lián)網(wǎng)異步環(huán)境中,因此存在由去中心化(Decentralization)、安全性(Security)、可擴(kuò)展性(Scalability)等構(gòu)成的“三元悖論”。通俗描述“三元悖論”,即當(dāng)前區(qū)塊鏈技術(shù)難以同時(shí)實(shí)現(xiàn)“去中介、保安全、高效率”三個(gè)目標(biāo),最多只能取其二而舍其一,構(gòu)成“不可能三角”。因此,“三元悖論”已經(jīng)成為制約區(qū)塊鏈大規(guī)模應(yīng)用的瓶頸。

如果利用時(shí)空集結(jié)的數(shù)學(xué)與物理雙自洽原理,一方面改“時(shí)序”為“時(shí)戳”,另一方面改“單播”為“廣播”,則有可能幫助區(qū)塊鏈突破“三元悖論”難關(guān)。首先,區(qū)塊鏈中的時(shí)序(或稱為塊高),是排它的,只允許有一個(gè)唯一的擁有者。你擁有了,別人就不可能擁有。如果“時(shí)序”被具有物理唯一性的“時(shí)戳”取代后,難題就自然消失了。其次,現(xiàn)有區(qū)塊鏈系統(tǒng)基本上都囿于互聯(lián)網(wǎng)異步環(huán)境而構(gòu)建,所謂的區(qū)塊鏈廣播,實(shí)質(zhì)上是異步的單播(Unicast),而不是通信專家通常所說的同步工作的廣播(Broadcast)。在分布式系統(tǒng)研究領(lǐng)域,早在1985年Fischer、Lynch和Patterson三位學(xué)者就已經(jīng)通過嚴(yán)格推導(dǎo)證明了經(jīng)典的FLP不可能原理[14]:即在異步分布式系統(tǒng)中,是不可能產(chǎn)生共識(shí)機(jī)制的。中國傳統(tǒng)哲學(xué)認(rèn)為,天下大勢“合久必分,分久必合”,因此“去中心化”只是“再中心化”的前奏,兩者交替產(chǎn)生,相反相成,對立統(tǒng)一。按此邏輯,由區(qū)塊鏈引領(lǐng)去中心化,用時(shí)空集結(jié)引領(lǐng)再中心化,珠聯(lián)璧合,合情合理。

6 結(jié)束語

網(wǎng)絡(luò)空間是陸地、海洋、天空、外空之外的第五空間,與其他四種物理空間相比,網(wǎng)絡(luò)空間更多地體現(xiàn)出虛擬空間的特性。由于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和現(xiàn)有技術(shù)體系的缺陷,網(wǎng)絡(luò)空間正成為滋生各種網(wǎng)絡(luò)犯罪的溫床。網(wǎng)絡(luò)空間要具備能夠自主自發(fā)地防范和抵御各種安全風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生安全能力,亟需原理性突破。本文主張為互聯(lián)網(wǎng)增添基于輻射-復(fù)制范型的播存次結(jié)構(gòu),形成主、次結(jié)構(gòu)共軛互補(bǔ)的雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò),并通過統(tǒng)一內(nèi)容標(biāo)簽UCL綁定互聯(lián)網(wǎng)與全球衛(wèi)星定位這兩項(xiàng)偉大發(fā)明,為網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展帶來內(nèi)生安全嶄新契機(jī)。

互聯(lián)網(wǎng)和全球衛(wèi)星定位是人類20世紀(jì)以來的兩項(xiàng)重大發(fā)明,整合兩項(xiàng)發(fā)明的時(shí)空集結(jié)創(chuàng)意,必須經(jīng)受全球性科學(xué)實(shí)驗(yàn)的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的對象主要是應(yīng)用的普適性(Pervasive)和泛在性(Ubiquitous),前者主要檢驗(yàn)“是否在尊重國家網(wǎng)絡(luò)主權(quán)的前提下實(shí)現(xiàn)全球化”,當(dāng)前全球各國平等的網(wǎng)絡(luò)主權(quán)是通過短波長窄波束來實(shí)現(xiàn)的,承載UCL傳播的衛(wèi)星上行通道,天地之間都采用短波長高增益天線,波束在地面上的投影嚴(yán)格限制在擁有地理主權(quán)的國土范圍之內(nèi),中國的衛(wèi)星星座已經(jīng)擁有Ku、Ka和激光三種短波長,有足夠能力保證國家平等地?fù)碛芯W(wǎng)絡(luò)主權(quán);后者主要檢驗(yàn)“時(shí)空自洽對所有網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的覆蓋能力”,因?yàn)樘斓匦诺牢锢砩溪?dú)立解耦、各行其道,雙結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)只要按照時(shí)空集結(jié)先后分工,就能夠把內(nèi)生安全機(jī)制泛在整合到所有網(wǎng)絡(luò)結(jié)點(diǎn)中去,長期困擾網(wǎng)絡(luò)空間的安全難題有望迎刃而解。