油炸時間對云南牛干巴煎炸過程中理化特性的影響

張亞蓉 康嬌 薛橋麗 錢開莉 農秀蓮 胡永金

摘 要:以云南特色牛干巴為實驗材料,對牛干巴油炸過程中水分、蛋白質、還原糖、氨基酸、脂肪酸含量及硫代巴比妥酸反應物(thiobarbituric acid reactive substance,TBARs)值、酸價、羰基價及過氧化值進行測定,分析其隨油炸時間變化的動態規律。結果表明:牛干巴水分含量、還原糖含量和酸價與油炸時間呈極顯著負相關(r分別為-0.791、-0.988、-0.933,P<0.01);牛干巴蛋白質含量與油炸時間呈極顯著正相關(r=0.889,P<0.01);牛干巴TBARs值隨油炸時間的延長呈先上升后下降的趨勢,油炸8 min時達到最大值,為1.535 mg/100 g,TBARs值與油炸時間呈顯著正相關(r=0.688,P<0.05);牛干巴氨基酸總量與油炸時間呈極顯著正相關(r=0.727,

P<0.01),主要以天冬酰胺、脯氨酸、谷氨酰胺、丙氨酸為主,呈味氨基酸含量也與油炸時間呈極顯著正相關(r=0.763,P<0.01);牛干巴中的脂肪酸總量、羰基價、過氧化值與油炸時間的相關性不顯著。

關鍵詞:牛干巴;油炸時間;油炸過程;理化特性

Effect of Deep-Frying Time on Physical and Chemical Properties of Yunnan Dry-Cured Beef

ZHANG Yarong1, KANG Jiao1, XUE Qiaoli2, QIAN Kaili1, NONG Xiulian1, HU Yongjin1,*

(1.College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China;

2.Editorial Department of Journal of Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China)

Abstract: In this paper, we analyzed the dynamic changes in the contents of moisture, protein, reducing sugar, amino acids, fatty acids and thiobarbituric acid reactive substances (TBARs) value, acid value (AV), carbonyl group value (CGV) and peroxide value (PV) during the deep frying of Yunnan dry-cured beef. The results showed that deep-frying time was significantly negatively correlated with moisture content, reducing sugar content and AV (r = -0.791, -0.988 and -0.933, respectively; P < 0.01), but positively with protein content (r = 0.889, P < 0.01). TBARs value showed a trend of increasing first and then decreasing with deep-frying time, reaching a maximum value of 1.535 mg/100 g at 8 min, and was significantly positively? correlated with deep-frying time (r = 0.688, P < 0.05). Deep-frying time was significantly positively correlated with the total amount of amino acids (r = 0.727, P < 0.01), dominated by asparagines, proline, glutamine and alanine, as well as with the content of taste amino acids (r = 0.763, P < 0.01). On the other hand, there was no significant correlation of deep-frying time with total fatty acid content, CGV or PV.

Keywords: dry-cured beef; deep-frying time; deep-frying process; physical and chemical properties

DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20200305-059

中圖分類號:TS251.5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標志碼:A 文章編號:1001-8123(2020)06-0058-06

引文格式:

張亞蓉, 康嬌, 薛橋麗, 等. 油炸時間對云南牛干巴煎炸過程中理化特性的影響[J]. 肉類研究, 2020, 34(6): 58-63. DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20200305-059.? ? http://www.rlyj.net.cn

ZHANG Yarong, KANG Jiao, XUE Qiaoli, et al. Effect of deep-frying time on physical and chemical properties of Yunnan dry-cured beef[J]. Meat Research, 2020, 34(6): 58-63. DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20200305-059.? ? http://www.rlyj.net.cn

牛干巴是西南地區一種常見的牛肉腌制食品,在云南最為普遍,以尋甸、會澤等地區的產品最好。牛干巴是以黃牛后腿肉為原料,經搓揉、腌制、晾曬、風干發酵而成的塊狀天然發酵肉制品[1]。

牛干巴富含蛋白質、氨基酸、維生素和礦物質等營養成分,肉質酥脆、食而不膩、聞而不腥[2-3],具有獨特的風味和口感,深受人們喜愛,其食用方法多種多樣,可蒸煮、火燒、爆炒、油炸等,而油炸是牛干巴最普遍、最典型的吃法。油炸是一種常用的加工方式,能使食品擁有獨特的風味、口感及色澤,但食品在油炸過程中會發生一系列物理化學反應,包括水解、氧化、聚合、解離等[4],從而影響牛干巴的理化特性及營養成分。許多學者對牛干巴的生產工藝、安全性及貯藏技術等方面進行了廣泛研究[2-3,5],但對牛干巴油炸過程中重要組分變化研究較少,從而導致油炸牛干巴的各重要理化指標缺少數據基礎和理論指導。基于此,本研究對牛干巴油炸過程中理化特性的變化進行研究,為云南油炸牛干巴的進一步深入研究提供一定的理論基礎。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

牛干巴 云南尋甸仁德食品有限公司;香滿園大

豆油 云南昆明喜馬特超市。

氫氧化鈉、葡萄糖、鹽酸、2-硫代巴比妥酸、硫酸銅、硫酸鉀、硫酸、硼酸、甲基紅、亞甲基藍、酒石酸鉀鈉、乙酸鋅、冰乙酸、亞鐵氰化鉀、三氯乙酸、乙二胺四乙酸(elhylene diamine tetraacetic acid,EDTA)、三氯甲烷(均為分析純) 天津市風船化學試劑科技有限公司。

1.2 儀器與設備

DF-101集熱式磁力攪拌器 上海秋佐有限公司;HS-DHG-9203A電熱恒溫鼓風干燥箱 上海和晟儀器科技有限公司;DDF-1可調溫電爐 常州越新儀器制造有限公司;UV-1800紫外-可見分光光度計 上海翱藝有限公司;KDN-04A半自動凱氏定氮儀 常州三豐儀器科技有限公司;HYP-380消化爐 上海纖檢儀器有限公司;AR224CN電子分析天平 常州奧豪斯儀器有限公司;HC-3018R高速冷凍離心機 科大創新股份有限公司中佳分公司;API3200 Q-TRAP高效液相色譜-串聯質譜儀 安捷倫科技(中國)有限公司。

1.3 方法

1.3.1 牛干巴的制備

選取腌制6 個月的成品牛干巴,分割為規整的塊狀生干巴,每次隨機取2 塊規整的生干巴,利用切片機切成5 cm×4 cm×0.5 cm(長×寬×厚)的片狀,裝袋,于2~5 ℃密封貯藏,備用。

1.3.2 煎炸時間對牛干巴理化特性的影響

將大豆油加熱至170 ℃,按油料比15∶1(m/m)加入牛干巴,在油溫(170±5) ℃條件下分別油炸2、4、6、8、10 min,取出瀝油后備用。未經油炸的生干巴作為對照組(0 min),測定牛干巴中理化成分的變化規律。

1.3.3 指標測定

水分含量測定:參照GB 5009.3—2016《食品安全國家標準 食品中水分的測定》[6];蛋白質含量測定:參照GB 5009.5—2016《食品安全國家標準 食品中蛋白質的測定》[7];還原糖含量測定:參照GB 5009.7—2016《食品安全國家標準 食品中還原糖的測定》[8];過氧化值測定:參照GB 5009.227—2016《食品安全國家標準 食品中過氧化值的測定》[9];酸價測定:參照GB 5009.229—2016

《食品安全國家標準 食品中酸價的測定》[10];羰基價測定:參照GB 5009.230—2016《食品安全國家標準 食品中羰基價的測定》[11];氨基酸含量測定:參照Yohei等[12]的方法;脂肪酸含量測定:參照GB 5009.168—2016《食品安全國家標準 食品中脂肪酸的測定》[13]及Erandi等[14]的方法。

1.3.4 硫代巴比妥酸反應物(thiobarbituric acid reactive substance,TBARs)值測定

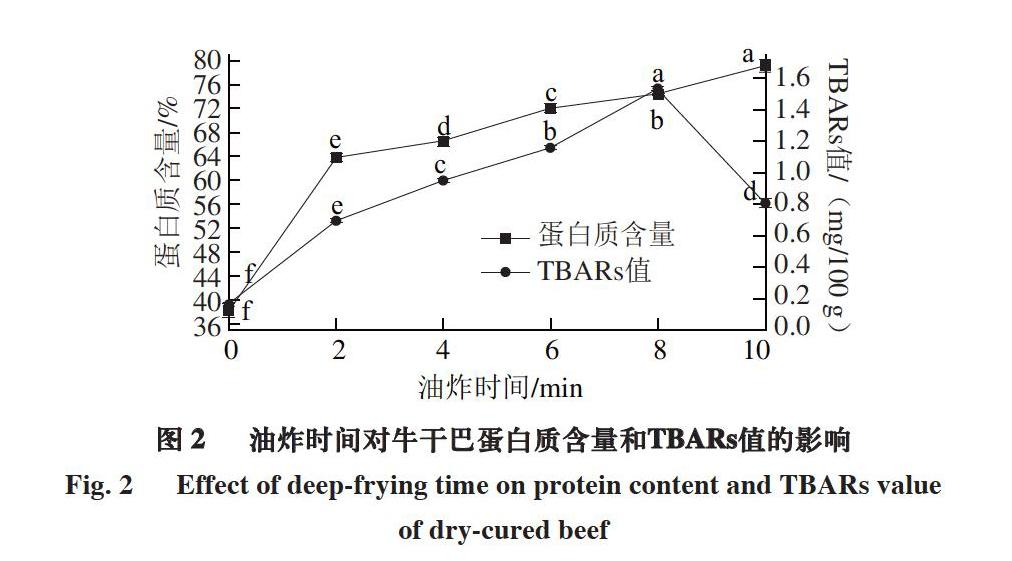

取10 g牛干巴磨碎,加入50 mL 7.5 g/100 mL的三氯乙酸(含0.1 g/100 mL EDTA),振搖30 min,雙層濾紙過濾2 次。取5 mL上清液,加入5 mL 0.02 mol/L 2-硫代巴比妥酸溶液,沸水浴保溫40 min,取出冷卻1.0 h,以1 600 r/min離心5 min,上清液中加入5 mL氯仿搖勻,靜置分層后取上清液分別在532 nm和600 nm波長處測定吸光度[15]。TBARs值計算公式如下。

式中:A532 nm為樣品溶液在532 nm波長處的吸光度;A600 nm為樣品溶液在600 nm波長處的吸光度。

1.4 數據處理

實驗數據用Excel 2010軟件進行初步整理,用SPSS 18.0軟件進行單因素方差分析,顯著性水平為0.05,結果以平均值±標準差表示;用Origin Pro 8.0軟件作圖。

2 結果與分析

2.1 油炸時間對牛干巴水分和還原糖含量的影響

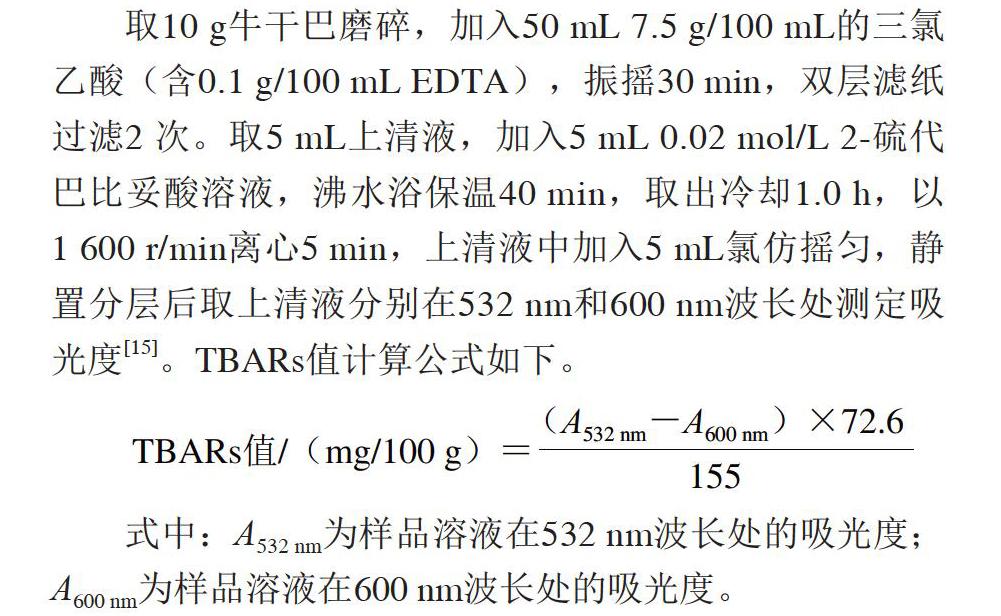

油炸食品的水分含量是影響食品質構特性的主要因素之一。由圖1可知,隨油炸時間的延長,油炸牛干巴水分含量顯著降低(P<0.05),從煎炸0 min的35.5%下降到煎炸10 min的2.4%。牛干巴水分含量與油炸時間呈極顯著負相關(r=-0.791,P<0.01)。當牛干巴與加熱后的油接觸時,二者溫差極大,導致牛干巴中的水分大量蒸發,在油炸過程中,牛干巴發生收縮,水分含量降低。Juárez等[16]研究也發現,不同加熱方式會導致肉中水分的丟失,油炸導致的水分含量降低最多。牛干巴中還原糖含量隨油炸時間的延長總體呈下降趨勢,從2 min時的1.64%下降至10 min時的1.00%,與油炸時間呈極顯著負相關(r=-0.988,P<0.01)。油炸過程中通常會產生一些化學反應,如最典型的美拉德反應,食品中的還原糖與氨基類物質發生反應,產生特定的色澤和香味,美拉德反應導致還原糖含量發生明顯下降[17-18]。

小寫字母不同,表示同一指標、不同油炸時間差異顯著(P<0.05)。圖2~4同。

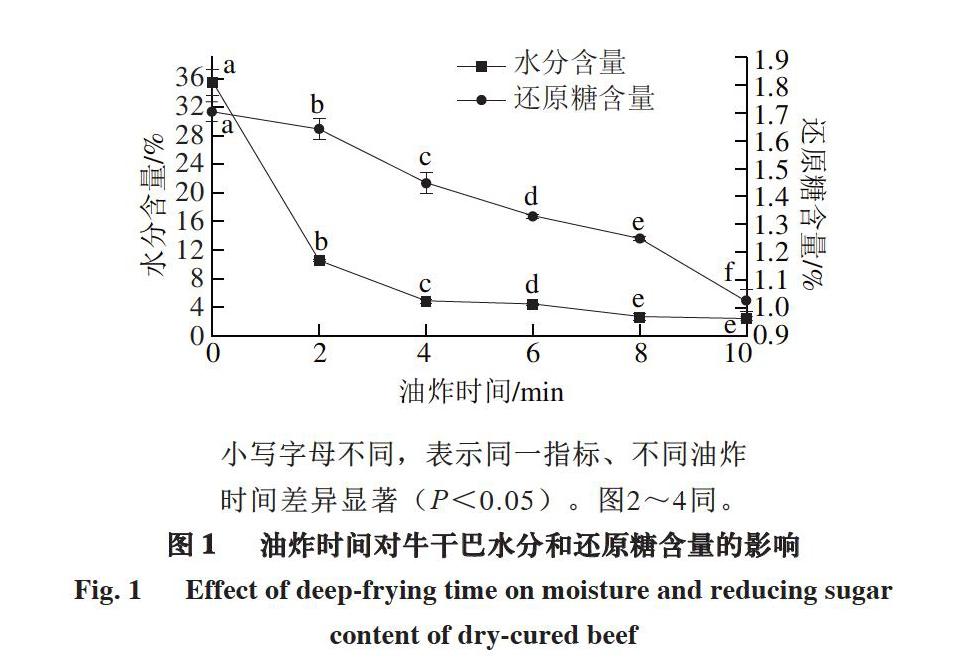

2.2 油炸時間對牛干巴蛋白質含量和TBARs值的影響

由圖2可知,隨油炸時間的延長,牛干巴蛋白質含量顯著上升(P<0.05),在油炸0~10 min時,蛋白質含量從38.2%逐漸上升至79.0%。牛干巴蛋白質含量與油炸時間呈極顯著正相關(r=0.889,P<0.01)。新鮮牛肉中蛋白質含量約為20%,新鮮牛肉經過腌漬、風干等工藝制成牛干巴,長期貯藏過程中水分含量下降,干物質含量增加,牛干巴中的營養成分含量高于鮮牛肉,蛋白質含量更高[19]。油炸過程中,隨著水分不斷蒸發,牛干巴中的干物質含量增加,蛋白質含量也有明顯增加。TBARs值反映的是不飽和脂肪酸氧化生成的丙二醛含量[20]。隨油炸時間的延長,牛干巴TBARs值呈先上升后下降的趨勢,在油炸8 min時達到最大值,為1.535 mg/100 g。牛干巴TBARs值與油炸時間呈顯著正相關(r=0.688,

P<0.05)。油脂加熱過程中,伴隨著氧化反應產生醛類物質,但隨著油炸時間的延長,丙二醛含量先增加后逐漸減少,高溫下TBARs值較小,這與Roldan[21]、Andreo[22]等的研究結果相似,這可能是由于在高溫或長時間油炸條件下,丙二醛與肉中的蛋白質、磷脂、核糖核苷酸、氨基酸等含有伯氨的物質發生了反應。

2.3 油炸時間對牛干巴酸價和羰基價的影響

羰基價是判斷油脂品質的重要指標,其數值與油脂劣變程度成正比,羰基價越大,油脂品質越差,可用來衡量高溫加熱處理后食品品質的劣化程度[23]。由圖3可知,隨油炸時間的延長,羰基價呈時升時降的動態變化規律,與油炸時間的相關性不顯著(r=0.273,P>0.05),

油炸0 min時,羰基價最小,為9.37 meq/kg。油炸牛干巴的劣化程度與生干巴相比更高。酸價主要反映脂肪降解所產生的游離脂肪酸含量,是衡量油炸過程中油脂變質的重要指標[24]。油炸牛干巴的酸價隨油炸時間的延長顯著下降(P<0.05),從油炸0 min時的15.43 mg/g下降到油炸10 min時的5.60 mg/g。牛干巴的酸價與油炸時間呈極顯著負相關(r=-0.933,P<0.01)。這可能是由于初始油炸2 min的牛干巴水分含量較高,油炸過程中水分迅速受熱汽化成蒸汽,使油脂水解速率加快,游離脂肪酸增多,從而導致酸價較高[25-26]。但隨著油炸時間的延長,牛干巴的水分含量不斷下降,使得油脂熱解變慢,游離脂肪酸增加的速率變慢,從而導致酸價降低。此外,由于氫過氧化物分解產生的小分子酸揮發以及脂肪酸聚合導致油脂中游離脂肪酸減少,這可能也是后期酸價隨油炸時間的延長不斷下降的原因[27]。

2.4 油炸時間對牛干巴過氧化值的影響

油脂的氧化程度通常用過氧化值來衡量,高溫油炸時過氧化物不斷生成與分解,氫過氧化物很不穩定,極易分解形成醛、酮、酸等物質,因而在油炸過程中過氧化值會呈現波動變化[28]。由圖4可知,牛干巴過氧化值隨油炸時間的延長呈時降時升的動態變化規律,與油炸時間的相關性不顯著(r=-0.527,P>0.05)。油炸0 min時過氧化值最高,為0.385 g/100 g;油炸2~6 min時,過氧化值隨著油炸時間的延長逐漸上升,從0.094 g/100 g上升至0.240 g/100 g,表明在此期間,過氧化物的生成速率大于其分解速率;油炸6~8 min時,過氧化值顯著下降至0.061 g/100 g,隨油炸時間延長,過氧化物容易進一步反應形成次級代謝產物,導致過氧化值下降;油炸10 min時過氧化值又逐漸上升至0.17 g/100 g。過氧化值代表過氧化物的積累程度,而過氧化物不穩定,它們會隨著時間的延長發生一定程度的變化,后期可能形成更復雜或較穩定的過氧化物,導致過氧化值上升[29]。

2.5 油炸時間對牛干巴氨基酸含量的影響

氨基酸是蛋白質的基本組成單位[30],肌肉中氨基酸的組成和含量對肉品營養與風味有一定影響。由表1可知,油炸0 min時,牛干巴中共檢測出15 種氨基酸,包括7 種人體必需氨基酸,且與油炸后的牛干巴相比必需氨基酸含量較高,氨基酸總量較低,主要以組氨酸、絲氨酸、蘇氨酸、賴氨酸和亮氨酸為主。油炸牛干巴中的氨基酸組成包括20 種氨基酸,其中有7 種必需氨基酸,1 種半必需氨基酸(酪氨酸)和12 種非必需氨基酸,必需氨基酸有賴氨酸、亮氨酸、蘇氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、纈氨酸、異亮氨酸。天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸是主要的呈味氨基

酸[31],其中天冬氨酸和谷氨酸2 種酸性氨基酸對肉鮮味起主導作用[32]。不同氨基酸呈現出的風味不同,油炸牛干巴的風味是多種呈味氨基酸組合作用的結果。本研究中天冬酰胺和脯氨酸含量較高,隨著油炸時間的延長,各氨基酸含量均存在較大差異(P<0.05),呈味氨基酸含量與油炸時間呈極顯著正相關(r=0.763,P<0.01),必需氨基酸含量與油炸時間相關性不顯著(r=-0.495,P>0.05),氨基酸總量與油炸時間呈極顯著正相關(r=0.727,P<0.01)。

2.6 油炸時間對牛干巴脂肪酸含量的影響

脂肪酸組成及含量是評價脂質的重要指標[33],可以影響牛干巴的風味、嫩度等,在牛干巴的品質形成中具有重要作用。由表2可知,油炸0 min時,牛干巴中丁酸、肉豆蔻酸、軟脂酸、油酸、硬脂酸和二十碳五烯酸的含量較高,與油炸后相比,脂肪酸總量、SFA和不飽和脂肪酸含量差異顯著(P<0.05),含量均低于油炸后。油炸牛干巴中共檢測出29 種脂肪酸,包含16 種SFA、6 種MUFA和7 種PUFA,其中軟脂酸、亞油酸、油酸、硬脂酸、花生四烯酸、反式-11-二十烯酸和二十二碳五烯酸含量較高。Ladeira等[34]研究發現,脂肪酸組成會影響肉類的氧化穩定性,SFA含量與脂質氧化難易程度有關,不飽和脂肪酸較SFA更容易氧化。脂肪酸總量與油炸時間的相關性不顯著(r=0.515,P>0.05),SFA、MUFA及PUFA含量隨油炸時間的增加呈先增加后降低又增加的趨勢,MUFA含量大于PUFA和SFA。Min[35]、Gibbs[36]、Wood[37]等研究發現,牛肉中SFA與MUFA含量較多,脂質的氧化穩定性較高,這與本研究結果相符。

[33] 鮑宇紅, 馮柯, 普布卓瑪, 等. 不同飼養方式對西藏崗巴羊肉品質的影響[J]. 中國畜牧雜志, 2020, 56(4): 178-183. DOI:10.19556/j.0258-7033.20190719-03.

[34] LADEIRA M M, SANTAROSA L C, CHIZZOTTI M L, et al. Fatty acid profile, color and lipid oxidation of meat from young bulls fed ground soybean or rumen protected fat with or without monensin[J]. Meat Science, 2014, 96(1): 597-605. DOI:10.1016/j.meatsci.2013.04.062.

[35] MIN B, NAM K C, CORRAY J, et al. Endogenous factors affecting oxidative stability of beef loin, pork loin, and chicken breast and thigh meats[J]. Journal of Food Science, 2008, 73(6): 439-446.? DOI:10.1111/j.1750-3841.2008.00805.x.

[36] GIBBS R A, RYMER C, GIVENS D I, et al. Fatty acid composition of cooked chicken meat and chicken meat products as influenced by price range at retail[J]. Food Chemistry, 2013, 138(23): 1749-1756. DOI:10.1016/j.foodchem.2012.11.002.

[37] WOOD J D, ENSER M, FISHER A V, et al. Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: a review[J]. Meat Science, 2008, 78(4): 343-358. DOI:10.1016/j.meatsci.2007.07.019.