大角雷獸

犀牛是當今地球上體形第二大的陸生動物,它們最明顯的特征就是頭上的大角。

在始新世的蒙古平原上,曾生活著一種長著另類大角的動物,它們是犀牛的遠親——大角雷獸。

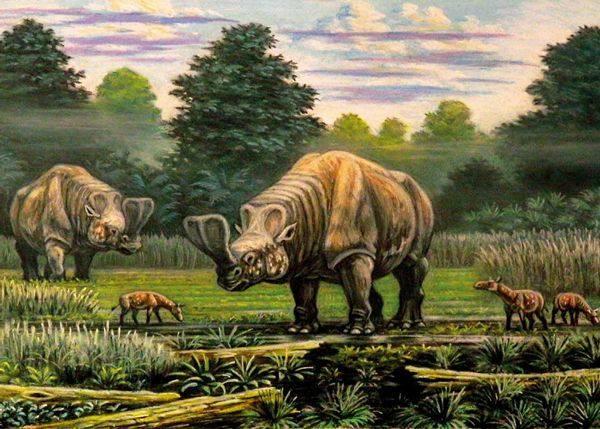

在4000萬年前的始新世晚期,蒙古平原上鳥語花香,與今天的荒涼截然不同。在一個水塘邊,許多動物或飲水,或覓食,一片祥和美好。其中,有一群形似犀牛的動物,身形尤其高大,它們就是大角雷獸。

幾只大角雷獸正在享用灌木新發的嫩芽,另外幾只則趴在松軟的地面上打著盹兒。這時,幾只幼獸被一只漂亮的蝴蝶吸引,追逐玩耍,很是起勁兒,不知不覺間已經遠離了自己的群體。

兩只四處覓食的蒙古中爪獸發現了貪玩的幼年大角雷獸,直接撲了上去。幼年大角雷獸反應很快,立即轉身奔向自己的族群。不幸的是,它們當中最幼小的那只跑得太慢,被蒙古中爪獸追上了……

正在進食和休息的大角雷獸聽到幼獸的呼救聲后,立即趕來營救,但當它們看見那兩只兇神惡煞的蒙古中爪獸時,不禁愣住了。盡管大角雷獸在數量和體形上占據優勢,但攻擊力仍不敵對方。

大角雷獸發出響亮的叫聲,希望能嚇跑兇殘的獵食者,但老練的蒙古中爪獸根本沒有絲毫懼怕,叼起哀嚎的幼獸大搖大擺地離開了。

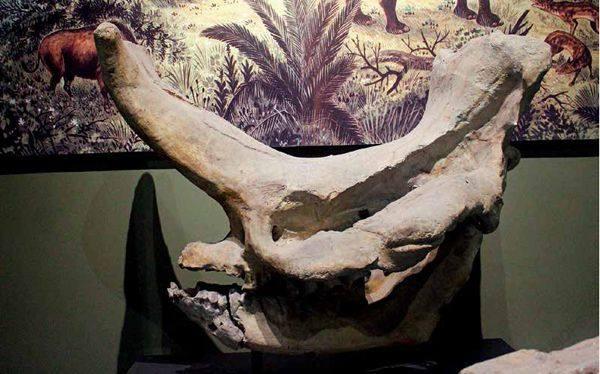

保存在美國自然歷史博物館中的大角雷獸頭骨化石

20世紀20年代,為了尋找人類進化的線索,美國自然歷史博物館派出一個考察團深入亞洲中部尋找化石。他們就是著名的中亞考察團。

考察團的團長是有著“恐龍牛仔”之稱的安德魯斯。在他的率領下,隊伍于1922年浩浩蕩蕩地深入蒙古國的戈壁沙漠中。

浩浩蕩蕩前進的中亞考察團

在蒙古國發現的古生物化石

考察團在蒙古國發現了大量化石,其中包括大名鼎鼎的伶盜龍化石、竊蛋龍化石、原角龍化石等。此外,考察團還發現了許多哺乳動物的化石,其中一些頭骨上有著巨大骨質突起的化石非常特別。他們將這些化石運到美國自然歷史博物館,由古生物學家對其進行深入研究。

1929年,美國自然歷史博物館館長亨利·奧斯本將這種頭上長著巨角的史前哺乳動物命名為大角雷獸。奧斯本認為,這種動物能夠用大角撞擊敵人,就像今天的公羊那樣。目前,古生物學家一共發現了12 具大角雷獸的頭骨化石。

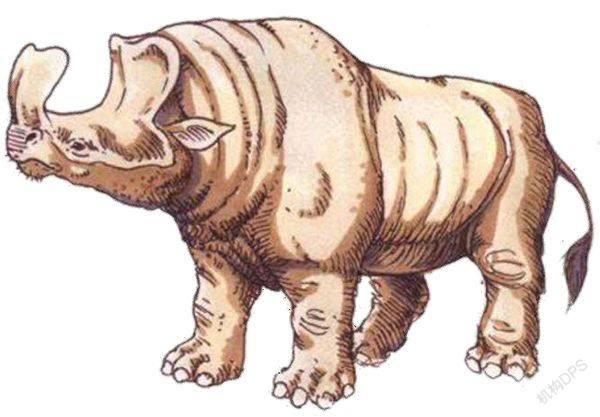

大角雷獸的外形很像今天的犀牛,根據頭骨化石推測,它們的體長可達5米,肩高2.5米,體重約2 噸,略大于今天的白犀牛。盡管與犀牛在外形上有相似之處,但大角雷獸在分類學上屬于雷獸科,與犀牛的親緣關系比較遠。

大角雷獸長著一顆碩大而厚重的腦袋,嘴唇柔軟靈活,能夠幫助它們鉤住樹葉;臼齒粗壯,可以磨碎堅韌的植物。

大角雷獸有一對大鼻孔,這是嗅覺發達的證明。不過,大角雷獸的視覺較差,因為它們的眼睛很小。

大角雷獸最特別的地方就是鼻子上方的骨質突起,它朝斜上方逸出,下面窄,上面寬,左右對稱。

大角雷獸頭上獨特的角

大角真的是我們的武器嗎?看完下文你就知道啦!

大角雷獸的身體相當粗壯,高高隆起的背部是整個身體的最高點。大角雷獸的四肢雖然不是很長,但很強壯,能夠快速奔跑,短距離沖刺時速度更快。

大角雷獸生活在4000萬年前的始新世晚期,活動區域覆蓋中國的內蒙古自治區和蒙古國。

與今天干旱荒涼的景象相比,始新世時期的蒙古平原要溫暖濕潤得多,河流湖泊在大地上星羅棋布,草原森林更是茂盛。大角雷獸就生活在這樣的環境中。

那時,大角雷獸是蒙古平原上最大的動物之一,它們很可能是群居動物。盡管體形龐大,但依然面臨著各種生存危機。

大角雷獸的勁敵——蒙古中爪獸

大角雷獸的勁敵——蒙古中爪獸

與大角雷獸同時代的蒙古中爪獸是強悍的肉食動物,它們的體長可達2.2米,體重可達250千克。

蒙古中爪獸猶如大號獵狗,嘴中那兩排粗壯鋒利的牙齒能夠穿透大角雷獸厚實的皮膚。幾只蒙古中爪獸聯合起來,完全能夠殺死一只成年大角雷獸。

面對兇猛的蒙古中爪獸,大角雷獸難道不會用腦袋上的大角進行反擊嗎?答案是否定的。

古生物學家對它們的大角進行了一番研究后,發現這些看似威武的大角居然是中空的,并不像看上去那么堅固厚實。因此,大角既不能作為反擊敵人的武器,也不能用于同類之間的爭斗。

關于大角的作用,古生物學家認為有兩種:

第一,用作展示。雄性大角雷獸的角更大、更壯觀,可以用來吸引雌性。

第二,用來發聲。當氣流穿過大角中的空腔時,大角能夠發出響亮的聲音,由此跟同伴進行交流。如果回到始新世的蒙古平原,我們可能會經常聽到大角雷獸發出的叫聲,渾似歌唱家在引吭高歌。

大角雷獸已經滅絕,如今,我們只能在博物館中一睹它們的風采了。