中國向東盟FDI對雙邊產業內貿易影響研究

摘要:東盟自貿區的啟動使中國與東盟間的經濟貿易活動更為頻繁,雙邊產業貿易成為核心貿易方式。基于此,本文結合前人理論,闡述基礎理論,分析中國向東盟FDI對雙邊產業內貿易的現狀,明確中國向東盟FDI對雙邊產業內貿易的影響,結合相關數據開展實證分析,并給出相關優化建議,深化中國與東盟的合作。

關鍵詞:東盟;FDI;產業內貿易

一、緒論

(一)研究背景及意義

全球經濟一體化的發展,使國際貿易中的直接投資增多,推動產業間貿易轉變為產業內貿易。我國于2002年和東盟簽署了《中國-東盟全面經濟合作框架協議》,深化雙方的貿易合作。在2010年和2015年,中國分別與不同東盟成員成立自由貿易區,推動了雙邊貿易的發展,提高雙邊經濟發展速度。目前東盟己發展成為世界第三大經濟體,中國向東盟的國際直接投資(FDI),直接關系到雙邊產業內貿易,影響雙邊經濟發展[1]。本課題的研究可豐富相關研究理論,為中國與東盟間的貿易合作提供完善建議,具有理論及實踐意義。

(二)文獻綜述

在學術界,研究學者對國際直接投資、產業內貿易等內容的研究相對豐富,可為本課題提供理論支持。在國際直接投資方面,余亮認為我國需選擇經濟規模較大、國際貿易穩定且合作關系良好的國家開展國際直接投資;楊國范指出,我國在向東盟FDI時,需結合我國經濟發展現狀,遵循投資發展規律,選擇最佳的投資產業。在產業內貿易方面,吳燕將利用面板數據隨機效應模型開展實證分析,分析結果顯示,國家要素豐裕度及市場規模等要素,會影響中國和東盟間的產業內貿易;樊輝認為空間距離、產品差異、要素需求及市場規模等要素,會影響我國與東亞國家間的產業內貿易[2]。

(三)研究框架與方法

本文主要包括五部分,第一部分為緒論,分析課題研究背景與研究意義,分析國際直接投資及產業內貿易的相關文獻綜述,介紹本文研究的框架和研究的方法,明確本文的研究思路;第二部分為相關概念和理論基礎,分析FDI相關理論、產業內貿易界定、產業內貿易的測量方法、產業內貿易影響因素和FDI與國際貿易之間關系理論;第三部分為中國對東盟FDI與雙邊產業內貿易的現狀分析;第四部分為實證分析,以面板數據及產業內貿易指數為樣本數據,應用相關數學模型分析中國向東盟FDI對雙邊產業內貿易的影響;第五部分為政策建議,結合影響分析結果,給出完善建議。

研究方法采用文獻研究法及實證分析法,收集前人研究理論,為課題研究提供理論支持;構建面板數據模型檢驗解釋變量對產業內貿易的影響程度,驗證本文獲得的理論。

二、相關概念和理論基礎

第一,FDI的相關理論。國際直接投資是指某個國家或地區的實體企業或個人與其他國家的企業存在長期合作關系,二者間的合作由前者對后者的投資控制來實現,進而實現雙方合作共贏的目標。FDI的貿易效應理論包括替代效應與創造效應。

第二,產業內貿易相關理論。產業內貿易是指某個國家對同類產品的進口及出口行為,也指國際貿易雙方進行同一產業產品交換的貿易行為。就中國向東盟FDI而言,FDI與雙邊產業內貿易存在一致性關系,體現在整體水平、國別和產業結構三方面。

三、中國向東盟FDI與雙邊產業內貿易的現狀分析

中國一東盟貿易往來可以追溯到“海上絲綢之路”,我國與沿線國家存在簡單貿易交換合作關系。在戰爭爆發后,中國與東盟各國的貿易聯系減少。在萬隆會議后,中國與其他國家的關系有所緩和。在1967年東盟成立之初,我國與東盟的雙邊關系仍舊相對緊張。在改革開放政策實施后,我國與其他國家的貿易交往增多,隨著經濟全球化及一體化的發展,中國于1996年成為東盟的全面對話伙伴國,并于2010年共建貿易區。目前東盟已發展為世界第三大經濟體,我國向東盟的國際直接投資增多,主要的FDI類型為資源導向型、生產導向型及市場導向型,投資機制包括垂直一體化及水平一體化兩種,雙邊產業內貿易指數逐年上升,貿易結構中垂直型占比較高,但增幅低于水平型。

從直接影響機制看來,在垂直型投資中,我國通過國際直接投資,將產品生產的部分環節交由東盟,利用其生產力資源,完成產品的生產,再將產品出口至東盟,降低生產成本,實現產業內貿易的規范可持續發展;在水平型投資中,國際直接投資通常存在于經濟發展與市場規模相差無幾的國家間,在合作雙方中建設生產及銷售產業鏈,取代傳統的國際貿易,滿足不同國家對產品的個性化需求,獲取規模經濟效益,降低生產成本。

從間接影響機制看來,我國向東盟的FDI可為東盟各國提供更多的就業機會,帶動其經濟發展,提升東盟對產品的需求,實現產業內貿易的發展。同時,我國向東盟FDI可降低我國與東盟各國的人均收入差距,實現兩國消費者需求的趨同化,有助于產業內貿易的發展。

四、實證分析

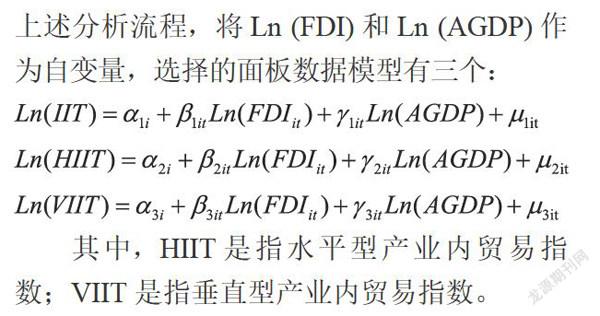

本文將我國在2008-2017年與東盟各國的月刀及產業內貿易相關數據為研究對象,應用面板數據模型進行數據的檢驗篩選,通過ADF單位根檢驗數據的平穩性,結合數據的時間序列或截面序列特征,選擇最佳的面板數據模型,將中國和東盟的產業內貿易指數(IIT)、直接投資存量(FDI)及人均GDP(AGDP)差值等作為變量,分析變量間的關系。按照上述分析流程,將Ln(FDI)和Ln(AGDP)作為自變量,選擇的面板數據模型有三個:

其中,HIIT是指水平型產業內貿易指數;VIIT是指垂直型產業內貿易指數。

分析結果顯示,中國向東盟FDI存在顯著差異性,在東盟不同成員國的FDI不同,新加坡的投資量最大,文萊及菲律賓等國次之,老撾最低;對于越南、馬來西亞及緬甸等國,由于其與中國產品的同質化發展現狀,導致雙邊產業內貿易逐漸減少;水平型和垂直型產業內貿易存在相互擠出現象,需優化國際直接投資政策,優化產業結構,推動二者的協同發展。針對上述問題,我國需優化國際直接投資的宏觀環境、方向、結構與策

作者簡介:王荔,漢族,湖南人,最高學歷:本科,研究方向:貿易實證。略,結合雙邊產業內貿易發展現狀,提升國際直接投資的有效性,提高我國經濟效益的同時,實現我國與東盟各國的合作共贏。

五、政策建議

(一)優化投資環境

在國際直接投資中,宏觀政策與環境發揮重要作用。我國需結合中國向東盟FDI發展現狀,優化投資環境,修訂相關投資政策,調動企業向東盟各國投資的積極性,擴大對外投資產業規模,實現產業結構的轉型升級。一方面,政府部門需加強基礎設施建設,通過交通設施、水利設施或港口設施的建設,為企業的對外投資提供便利;另一方面,政府部門需出臺相關政策法規,鼓勵企業向東盟各國投資,為東盟各國的生產、產業發展及基礎設施建設提供資金或技術支持,提高東盟各國資源的利用率,實現中國與東盟各國的合作共贏。

(二)優化投資方向

就國際直接投資方向而言,母國要想提升經濟效益,推動經濟發展,需將技術密集型產業作為國際直接投資的重點。在中國向東盟FDI中,我國企業不僅要利用東盟各國的勞動力資源,還需提高對技術密集型產業的重視,擴大在這類產業的投資規模。為保障技術密集型產業投資比例的升高,政府部門可出臺相關優惠政策或鼓勵政策,引導企業向東盟各國的石油化工或電子機械等技術密集型產業進行投資,利用中國的高新技術優勢,提升技術密集型產業的生產水平,優化中國與東盟各國的產業結構,并推動東盟各國的產業結構升級,進而提升雙邊產業內貿易的質量。

(三)優化投資結構

在中國向東盟的國際直接投資中,垂直型及水平型投資結構各有優勢,我國需在實施垂直型產業內貿易的同時,擴大水平型產業內貿易的規模,提升中國的產業生產效率,為東盟各國帶來更優質的管理理念與生產模式,實現合作共贏的目標,提升雙邊產業內貿易的水平。細化來說,政府部門需結合雙邊產業內貿易發展現狀,明確垂直型與水平型產業內貿易的發展現狀,及時調整二者所占比例,實現二者均衡發展,提高雙邊產業內貿易質量,推動中國及東盟各國的經濟發展。

(四)優化投資策略

企業在進行國際直接投資時,需注重投資策略的差異化,結合東盟各國的特點,進行個性化投資,進而提升產業內貿易的效率。細化來說,在新加坡,企業的投資產業應以金融產業或貿易服務產業為主;在菲律賓或印尼,企業的投資產業以農業或能源為主;在文萊,企業的投資產業應以船舶或食品為主;在越南或柬埔寨等國,企業的投資重點在于勞動或資源密集型產業;在馬來西亞,企業的投資產業應以制造業為主,配以航天等產業。通過差異化產業投資,優化我國及東盟各國的產業結構,實現產業升級[3]。

六、結論

綜上所迷,我國在產業投資方面存在不足,影響產業升級與國際貿易競爭力的提升。通過本文的分析,相關單位需優化投資環境、投資方向、投資結構與投資策略,提升投資質量,優化產亞結構,實現產業轉型升級,提高我國在國際貿易中的影響力,進而推動經濟增長。

參考文獻:

[1]申韜,黃媚.金融生態環境、經濟增長與FDI效應研究--基于東盟國別數據的實證分析[J].武漢金融,2019(11):71-77+22.

[2]王偉,王玉主.東盟引資政策的演變:由國別到區域合作的轉向[J].南洋問題研究,2019(01):88-100.

[3]宋澤楠.“一帶一路”背景下中國向東盟的投資戰略:基于中美日的比較視角[J].廣西財經學院學報,2018,31(01):51-62.