青海省抗得弄舍金多金屬礦床成礦流體及成礦物質來源

張志尉 米曉明 石延林 呂建民 王飛 嚴棟

摘要:抗得弄舍金多金屬礦床為東昆侖成礦帶東段新發現的礦床。通過對其成礦地質背景、礦床地質特征的研究,初步將該礦床成礦劃分3個成礦期,其中熱液期又可進一步分為4個成礦階段,閃鋅礦-方鉛礦-石英-黃銅礦階段、重晶石-硫化物階段為主成礦階段。流體包裹體分析結果表明,金多金屬礦石及鉛鋅礦石流體包裹體均屬于低溫度、低密度、中低鹽度流體,成礦流體以巖漿水為主,并有大氣降水的混入。穩定同位素測試結果表明,成礦物質來源以幔源巖漿熱液為主,并混有海相硫酸鹽。抗得弄舍金多金屬礦床成礦流體及成礦物質來源的確定,可為東昆侖成礦帶開展尋找類似礦床提供借鑒。

關鍵詞:流體包裹體;同位素;成礦物質;成礦地質背景;抗得弄舍金多金屬礦床

中圖分類號:TD11 P618.51文獻標志碼:A

文章編號:1001-1277(2020)08-0022-09doi:10.11792/hj20200804

抗得弄舍金多金屬礦床位于東昆侖成礦帶東段,隸屬果洛州瑪多縣管轄,距花石峽鎮東北約60 km,礦區中心坐標:E98°48′15″,N35°32′45″,是近年來東昆侖成礦帶東段新發現的礦床[1]。已探明金金屬量35.7 t、鉛+鋅金屬量81.1萬t、銀金屬量589.55 t、銅金屬量2.77萬t、重晶石礦石量903萬t,相當于提交大型金礦床、大型鉛鋅礦床、中型銀礦床、中型重晶石礦床、小型銅礦床各一處[2-3],實現了找礦重大突破。通過對該礦床流體包裹體及穩定同位素分析研究,基本確定了該礦床的成礦流體及成礦物質來源,可為該地區尋找類似礦床提供一定的理論基礎。

1 區域成礦背景

抗得弄舍金多金屬礦床大地構造位置為雪峰山—布爾汗布達山造山亞帶(Ⅰ82)與興海華力西、早印支復合造山亞帶(Ⅱ31)西側交匯處[4-5](見圖1-A)。

區域出露地層有奧陶系—志留系(O-S)、石炭系(C)、二疊系(P)及第四系(Q)(見圖1-B)。其中,二疊系火山-沉積巖系為區域已知重要含礦層,巖性主要為晶屑巖屑流紋質凝灰巖、火山角礫流紋質凝灰巖、流紋質火山角礫巖等。區域北西西向、北西向斷裂最為發育,對區域地層、巖漿巖分布具有明顯的控制作用。區域地層均發生不同程度褶皺,由于受斷裂及巖漿侵入活動破壞,褶皺形態多不完整,只殘留了褶皺的殘破翼。區域巖漿活動強烈且頻繁,巖漿侵入活動主要以海西期最為強烈,以巖基或巖株狀產出,巖性主要為花崗巖(γ)、花崗斑巖(γπ)、花崗閃長巖(γδ)、閃長巖(δ)、斜長花崗巖(γο)等[6-10]。

2 礦區及礦床地質特征

2.1 礦區地質特征

該礦區地層呈北西向展布,地層單元由老到新依次為古元古界金水口巖群(Pt1J)、下石炭統哈拉郭勒組上段(C1hl2)、下石炭統哈拉郭勒組下段(C1hl1)、上石炭統浩特洛哇組(C1ht)、下二疊統馬爾爭組(P1m)、下三疊統洪水川組下段(T1h1)及第四系(Q)[2]。馬爾爭組為礦區內主要的賦礦地層,分布于礦區中部,呈北西西向—南東東向展布,與下伏地層呈斷層接觸,巖性主要為白云巖(dol)、沉凝灰巖、角礫凝灰巖、流紋質凝灰巖(λtf)、火山角礫巖(vb)、片麻巖(gn)等(見圖2)。礦區構造主要為北西向、北西西向斷裂,且北西向斷裂對礦體的分布具有明顯的控制作用。侵入巖不發育,僅在礦區中部小面積出露輝長巖。

2.2 礦床地質特征

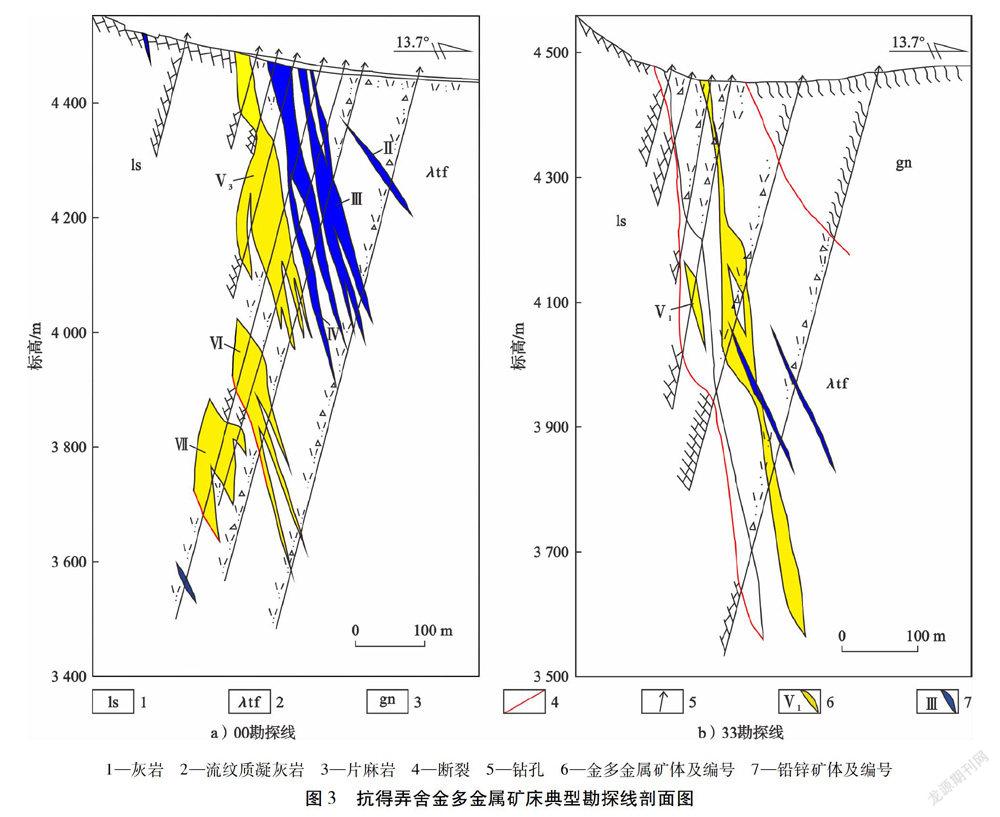

2.2.1 礦體特征

礦區內共圈定39條礦體,其中盲礦體9條。礦體形態呈似層狀、透鏡狀、脈狀等,在走向、傾向上具有膨脹狹縮和分支復合特征(見圖2),走向280°~298°,傾向北北東,傾角60°~80°。延伸穩定,走向長一般80~500 m,最長可達560 m,厚1.01~45.67 m,控制傾深80~680 m,最大達到820 m。礦體金平均品位3.96×10-6、鉛平均品位1.17 %、鋅平均品位2.07 %、銀平均品位132×10-6、銅平均品位0.12 %。

1—灰巖 2—流紋質凝灰巖 3—片麻巖 4—斷裂 5—鉆孔 6—金多金屬礦體及編號 7—鉛鋅礦體及編號礦體類型自南向北、自上而下具有由金多金屬礦體向鉛鋅礦體過渡分帶趨勢,金多金屬礦體賦礦巖石主要為重晶石,產于灰巖和流紋質凝灰巖的斷裂接觸帶及其附近,其產出與張性構造裂隙關系密切,在規模相對較大的構造裂隙中充填形成的重晶石型金多金屬礦體往往品位高,礦石類型單一、完整;鉛鋅礦體產于金多金屬礦體上盤(見圖3),主要賦存于流紋質凝灰巖、花崗斑巖及部分白云巖的構造裂隙中。

2.2.2 礦石特征

礦區內礦石可分為2種:金多金屬礦石和鉛鋅礦石。金屬礦物主要有閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦,其次為黃鐵礦、黝銅礦、菱鋅礦、白鉛礦、鉛礬、斑銅礦等,貴金屬礦物主要為銀金礦,其次為自然金及少量自然銀;非金屬礦物主要為重晶石、石英、長石、碳酸鹽,其次為絹云母、白云母、綠泥石等。礦石結構主要為他形—半自形粒狀結構、交代結構、包含結構、斑狀結構、包裹結構等;礦石構造主要為層紋狀構造、脈狀網脈狀構造、浸染狀構造、團塊狀構造等[6-8]。

2.2.3 圍巖蝕變

礦體圍巖主要為礦體底板灰巖和賦礦巖層流紋質凝灰巖,其次為石英斑巖、花崗斑巖、白云巖等,圍巖蝕變無對稱性,總體較為復雜,其垂向和縱向分帶明顯。

圍巖蝕變類型主要為方解石化、重晶石化、硅化、白云石化、綠簾石化、黃鐵礦化,其中與成礦關系密切的為重晶石化、硅化、黃鐵礦化及白云石化。

總體看來,礦區內圍巖蝕變由南向北主要為碳酸鹽化-重晶石化、硅化-方鉛礦化、黃鐵礦化(少量黃銅礦化)-綠簾石化、綠泥石化,而由淺到深主要為方鉛礦、閃鋅礦化-重晶石化、硅化-方鉛礦化[6-8]。

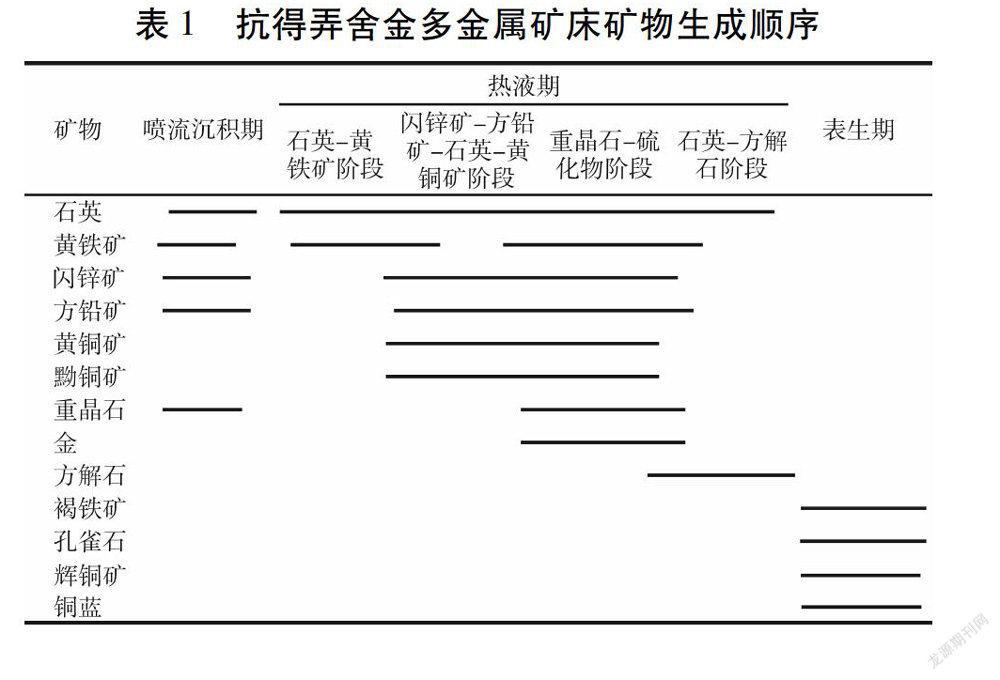

2.2.4 成礦期與成礦階段

通過野外地質路線調查、鉆孔巖心觀察和室內鏡下光薄片鑒定,將抗得弄舍金多金屬礦床成礦作用劃分為噴流沉積期、熱液期和表生期(見表1),其中熱液期又可進一步分為4個成礦階段:石英-黃鐵礦階段、閃鋅礦-方鉛礦-石英-黃銅礦階段、重晶石-硫化物階段和石英-方解石階段,閃鋅礦-方鉛礦-石英-黃銅礦階段、重晶石-硫化物階段為主成礦階段。

1)噴流沉積期。

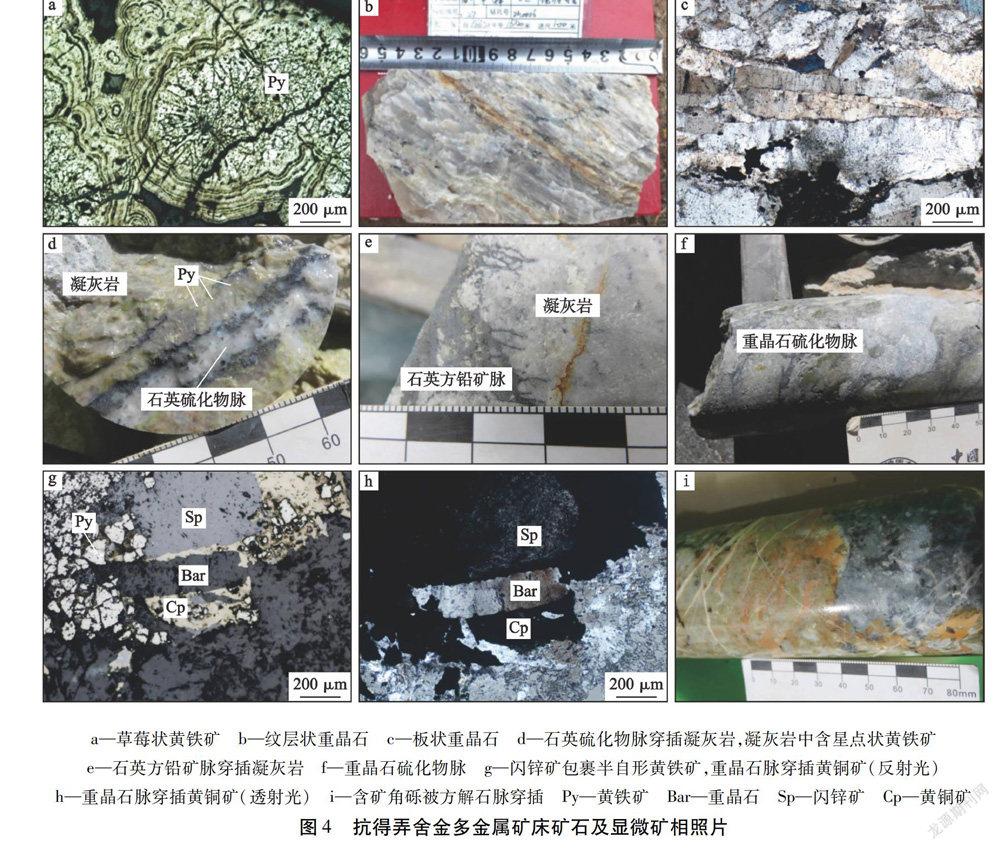

該期主要形成礦物包括黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦(見圖4-a、e、g),是鉛、鋅的初始富集階段。此外,可見層紋狀、板狀重晶石(見圖4-b、c)。

a—草莓狀黃鐵礦 b—紋層狀重晶石 c—板狀重晶石 d—石英硫化物脈穿插凝灰巖,凝灰巖中含星點狀黃鐵礦

e—石英方鉛礦脈穿插凝灰巖 f—重晶石硫化物脈 g—閃鋅礦包裹半自形黃鐵礦,重晶石脈穿插黃銅礦(反射光)

h—重晶石脈穿插黃銅礦(透射光)

i—含礦角礫被方解石脈穿插 Py—黃鐵礦 Bar—重晶石 Sp—閃鋅礦 Cp—黃銅礦2)熱液期。

石英-黃鐵礦階段。該階段形成礦物主要為石英、黃鐵礦(見圖4-d、e、g),石英呈細粒—微粒狀,黃鐵礦呈自形—半自形粒狀,以網脈狀分布于礦石中。該階段鉛、鋅及金礦化不明顯。

閃鋅礦-方鉛礦-石英-黃銅礦階段。該階段為鉛、鋅的主要成礦階段。閃鋅礦和方鉛礦大量共生出現,形成鉛鋅礦石。閃鋅礦內部常見有乳濁狀黃銅礦,方鉛礦多交代閃鋅礦,黃銅礦亦部分交代閃鋅礦(見圖4-h),石英多呈脈狀,還有少量黝銅礦和黃銅礦伴生。

重晶石-硫化物階段。該階段為金、鉛、鋅的主要成礦階段,可見大量重晶石硫化物呈脈狀產出(見圖4-f),重晶石中多包裹有黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦和黃銅礦。

石英-方解石階段。該階段方解石主要呈脈狀,石英亦呈脈狀穿插方解石(見圖4-i)。

3)表生期。

該期為褐鐵礦、孔雀石、輝銅礦和銅藍等礦物的產出階段。礦體圍巖表面多見因發生褐鐵礦化而產生的染色現象(即紅化),孔雀石、銅藍多呈薄膜狀產出。

3 流體包裹體特征

3.1 流體包裹體巖相學特征

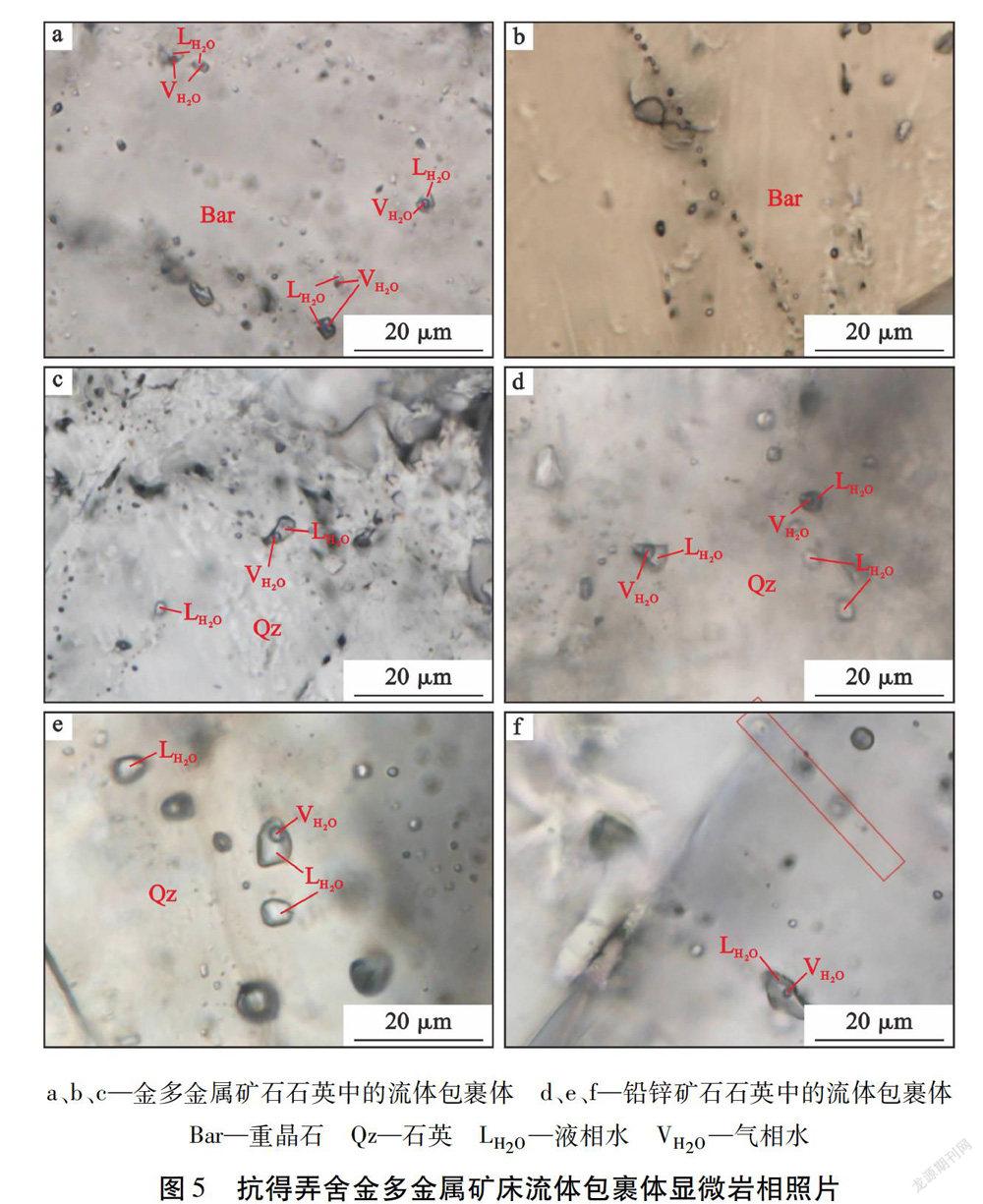

對金多金屬礦石、鉛鋅礦石石英中流體包裹體進行了顯微巖相鑒定(見圖5)。

a、b、c—金多金屬礦石石英中的流體包裹體 d、e、f—鉛鋅礦石石英中的流體包裹體 Bar—重晶石 Qz—石英 LH2O—液相水 VH2O—氣相水流體包裹體顯微巖相鑒定結果顯示,包裹體以原生包裹體為主,普遍較小,類型簡單。按室溫下的相態,流體包裹體主要為純液相包裹體(LH2O)和氣液兩相包裹體(LH2O-VH2O)。純液相包裹體含量少,約占包裹體總量的10 %,形態多呈不規則狀,少量呈近橢球狀,粒度一般為5~10 μm;氣液兩相包裹體含量較多,約占包裹體總量的90 %,形態多樣,可見不規則狀、近橢球狀、長條狀等,粒度一般為3~8 μm。

3.2 流體包裹體顯微測溫

選取金多金屬礦石、鉛鋅礦石主成礦階段(閃鋅礦-方鉛礦-石英-黃銅礦階段和重晶石-硫化物階段)的重晶石、石英進行流體包裹體測溫[1]。

1)完全均一溫度:金多金屬礦石主成礦階段流體包裹體完全均一溫度集中于110 ℃~170 ℃(見圖6-a)),呈單峰式分布;鉛鋅礦石主成礦階段包裹體完全均一溫度為120 ℃~230 ℃,集中于150 ℃~170 ℃(見圖6-b)),平均值為165 ℃,呈單峰式分布。

2)鹽度:金多金屬礦石主成礦階段流體包裹體鹽度變化大,為0.7 %~18.3 %,平均值為7.1 %,呈單峰式分布,峰值集中于0~12.0 %(見圖6-c));鉛鋅礦石主成礦階段流體包裹體鹽度變化小,為1.7 %~9.9 %,平均值為5.6 %,也呈單峰式分布,峰值集中于4.0 %~8.0 %(見圖6-d))。

3)密度:金多金屬礦石主成礦階段流體包裹體密度為0.77~1.05 g/cm3,平均值為0.92 g/cm3,呈單峰式分布,峰值集中于0.81~1.05 g/cm3(見圖6-e));鉛鋅礦石主成礦階段流體包裹體密度為0.88~0.97 g/cm3,平均值為0.94 g/cm3,也呈單峰式分布,峰值集中于0.91~0.97 g/cm3(見圖6-f))。

3.3 流體包裹體成分特征

針對金多金屬礦石、鉛鋅礦石主成礦階段重晶石進行了激光拉曼光譜分析。結果表明,重晶石中流體包裹體以氣液兩相為主,在3 400 cm-1附近可以看見明顯的H2O譜峰(見圖7),巖相學觀察的包裹體類型和顯微測溫數據結果基本一致。

4 穩定同位素特征

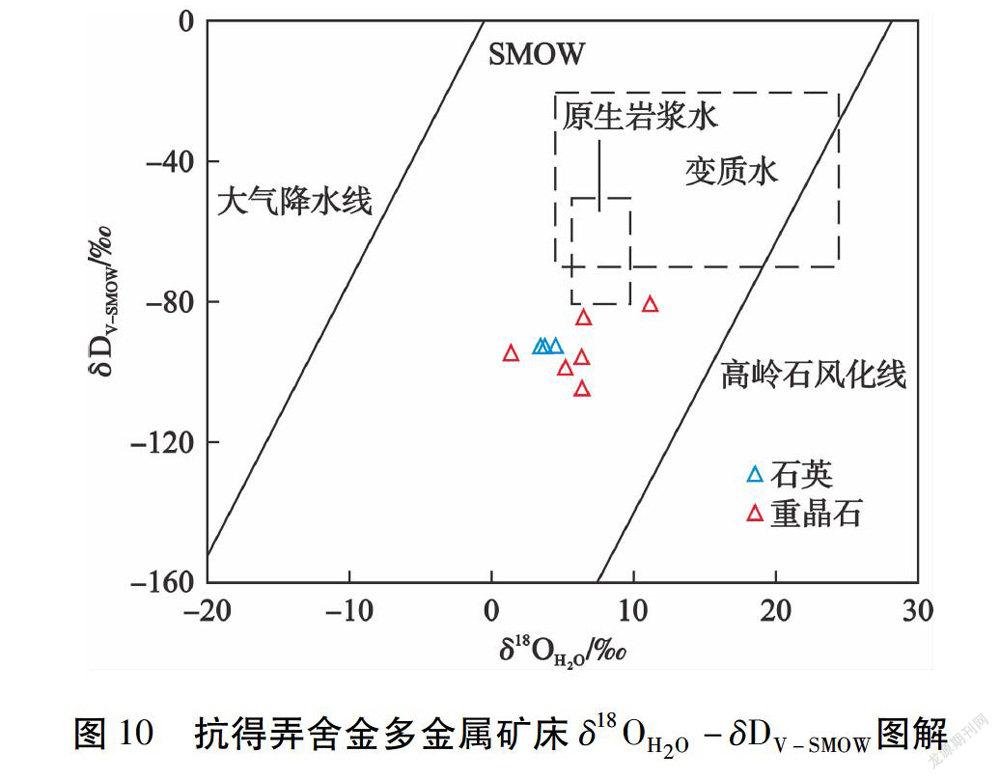

4.1 氫、氧同位素

對8件金多金屬礦石、鉛鋅礦石重晶石、石英中氫、氧同位素進行了分析,測試結果見表2。

4.2 硫同位素

金屬硫化物硫同位素測試結果表明:方鉛礦δ34S為5.4 ‰~9.4 ‰,平均值為7.7 ‰;閃鋅礦δ34S為10.8 ‰~12.3 ‰,平均值為11.7 ‰;黃銅礦δ34S為5.9 ‰,黃鐵礦δ34S為-0.1 ‰。

重晶石硫同位素測試結果表明:重晶石δ34S為28.2 ‰~29.9 ‰。結果較為集中,與古生代海水硫酸鹽的δ34S[1,4-6]很接近。

5 成礦流體及成礦物質來源

5.1 成礦流體來源

從流體包裹體顯微測溫結果來看,流體包裹體的完全均一溫度集中于110 ℃~170 ℃、120 ℃~230 ℃,屬于低溫度流體;鹽度為0.7 %~18.3 %,屬于中低鹽度流體;密度為0.77~1.05 g/cm3,屬于低密度流體。綜上,抗得弄舍金多金屬礦床成礦流體屬于低溫度、低密度、中低鹽度流體。

從鹽度-完全均一溫度圖解(見圖8)上可以看出,金多金屬礦石流體包裹體中除了少量樣品點有所偏移外,整體上鹽度與完全均一溫度呈正相關,即流體包裹體完全均一溫度隨鹽度增高而增高,而鉛鋅礦石流體包裹體完全均一溫度隨鹽度的變化不明顯,指示其成礦流體的演化過程可能與金多金屬礦石有所差別。從密度-完全均一溫度圖解(見圖9)上可以看出,金多金屬礦石與鉛鋅礦石流體包裹體密度與完全均一溫度明顯呈線性相關,即成礦流體完全均一溫度與成礦關系密切。

5.2 成礦物質來源

金屬硫化物硫同位素測試結果顯示,礦石具有富硫特征,且δ34S正向偏離“零”,表明其硫來源可能與火山氣液在海底噴流成礦過程中混染了海水硫有關[4-5]。重晶石硫同位素測試結果顯示其與海相成因蒸發巖和海相硫酸鹽有關。

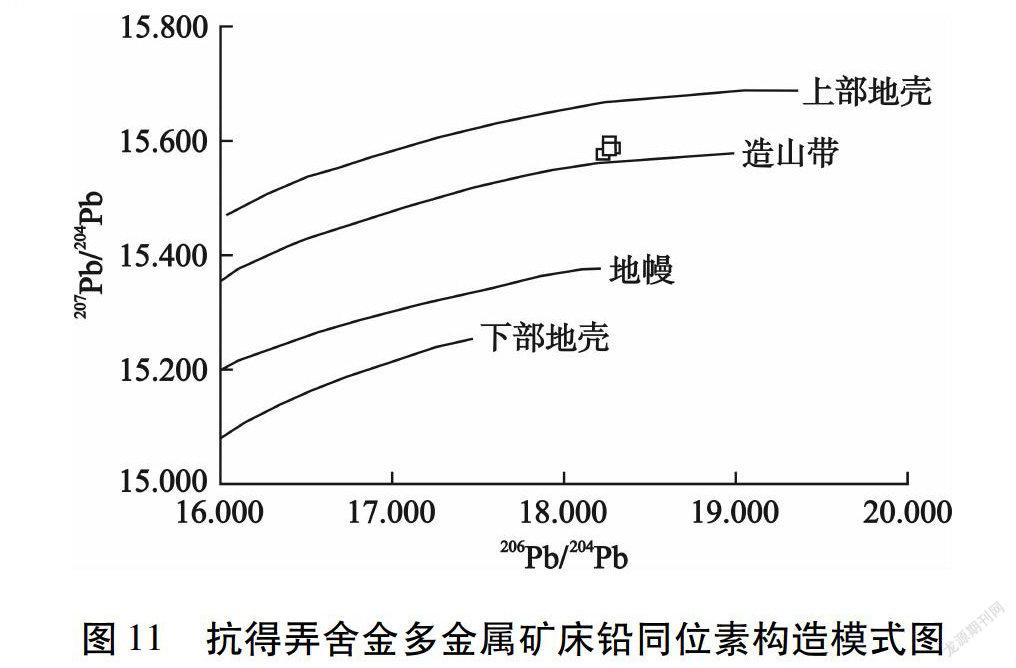

在抗得弄舍金多金屬礦床鉛同位素構造模式圖(見圖11)中,樣品點均落在上地殼和造山帶之間并靠近造山帶鉛演化曲線上,反映了礦石中的鉛源區可能與造山帶有關。

1—地幔源鉛 2—上地殼源鉛

3—上地殼與地幔混合的俯沖帶鉛(3a—巖漿作用,3b—沉積作用)

4—化學沉積型鉛 5—海底熱水作用鉛 6—中深變質作用鉛

7—深變質下地殼鉛 8—造山帶鉛 9—古老頁巖上地殼鉛

6 結 論

1)抗得弄舍金多金屬礦床成礦流體均屬于低溫度、低密度、中低鹽度流體;重晶石和石英的氫、氧同位素測試結果表明,成礦流體以巖漿水為主,并有大氣降水的混入。

2)金屬硫化物硫同位素研究結果顯示,硫來源可能與火山氣液在海底噴流成礦過程中混染了海水硫有關,重晶石硫同位素來源與海相成因蒸發巖和海相硫酸鹽有關。鉛源區可能與造山帶有關,鉛主要來自地幔。綜上所述,該礦床形成可能與巖漿(火山噴發)作用緊密相關。

[參 考 文 獻]

[1] 管波,何財福,肖小強.青海省抗得弄舍金多金屬礦成礦規律研究及找礦突破[R].西寧:青海省有色第四地質勘查院,2016.

[2] 管波,何財福,肖小強.青海省瑪多縣抗得弄舍金多金屬礦區詳查報告[R].西寧:青海省有色第四地質勘查院,2016.

[3] 青海省地質礦產勘查開發局.拉嗎托洛胡幅區域地質調查報告(1∶50 000)[R].西寧:青海省地質礦產勘查開發局,1997.

[4] 王策,李社,李麗,等.青海抗得弄舍金鉛鋅多金屬礦同位素地球化學特征及成因分析淺析[J].世界有色金屬,2018(9):150,152.

[5] 豐成友,張德全,李大新,等.青海東昆侖造山型金礦硫、鉛同位素地球化學[J].地球學報,2003,24(6):593-598.

[6] 何財福.青海抗得弄舍重晶石型金多金屬礦床成礦地質特征[D].北京:中國地質大學(北京),2013.

[7] 盧財,李社,何財福.青海抗得弄舍金多金屬礦床地質特征及成因分析[J].礦產勘查,2014,5(6):887-896.

[8] 盧財.青海抗得弄舍金多金屬礦床金礦石特征及金礦物賦存狀態研究[J].黃金科學技術,2014,22(3):48-53.

[9] 何財福.青海抗得弄舍重晶石型金多金屬礦床成礦地質特征[J].礦產與地質,2014,28(4):399-408.

[10] 董想平,王鳳林,管波.青海抗得弄舍金多金屬礦床礦化蝕變與富集規律研究[J].礦產勘查,2017,8(4):583-590.