讀城收藏家李煉說梁平年畫的質樸與絢爛

胡婷

閑披屏市諸先生,

官綠榜黃色色新。

更有馳名京省處,

鉤金水甲土門神。

這是清初詩人藍選青的一首《梁山竹枝詞》,收錄于《高梁耆英記》,是目前所知梁平木版年畫最早的文字記載。

詩句中,“水甲”指的是水印木版,“土門神”透露出梁平木版年畫以門神為主。“更有馳名京省處”一句,更是印證了梁平木版年畫在當時已盛行于京城與省會大城市。

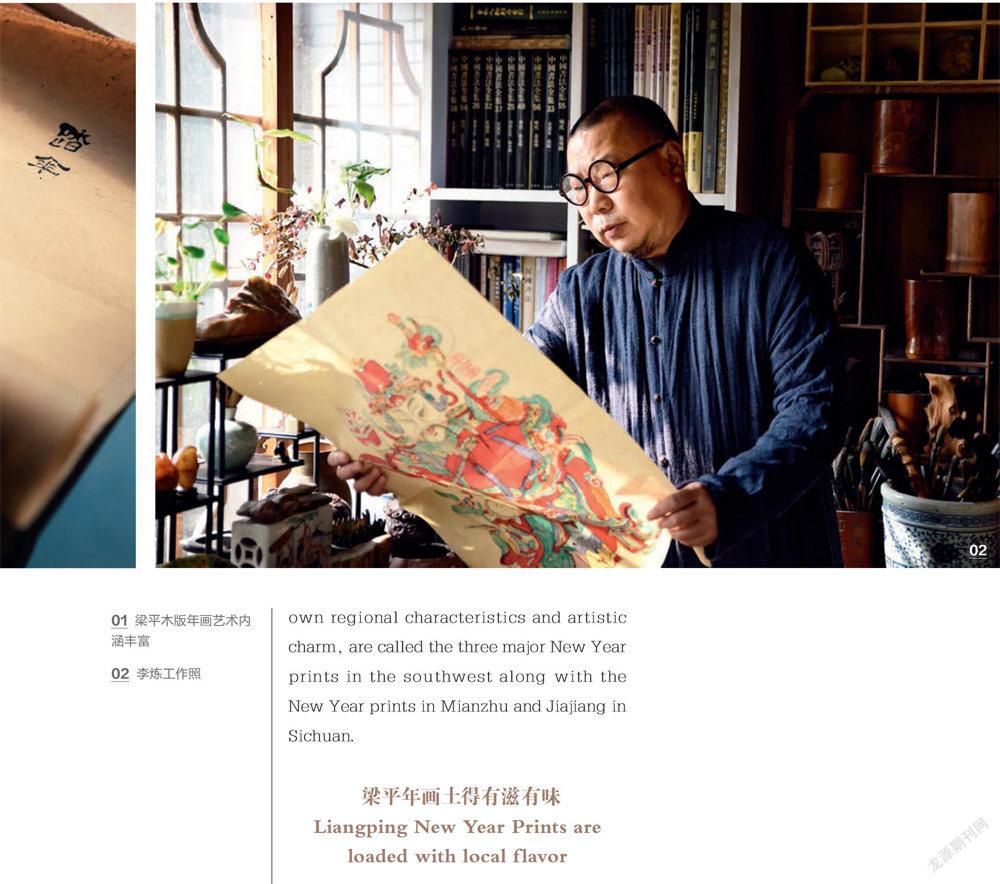

作為年文化的一部分,過年貼年畫在我國傳承已久。不同地區習俗相異,年畫的主題與表現形式也不盡相同。在西南地區,梁平年畫以其自身的地域特色和藝術魅力,與四川綿竹、夾江兩地的年畫,并稱西南的三大年畫。

梁平年畫土得有滋有味

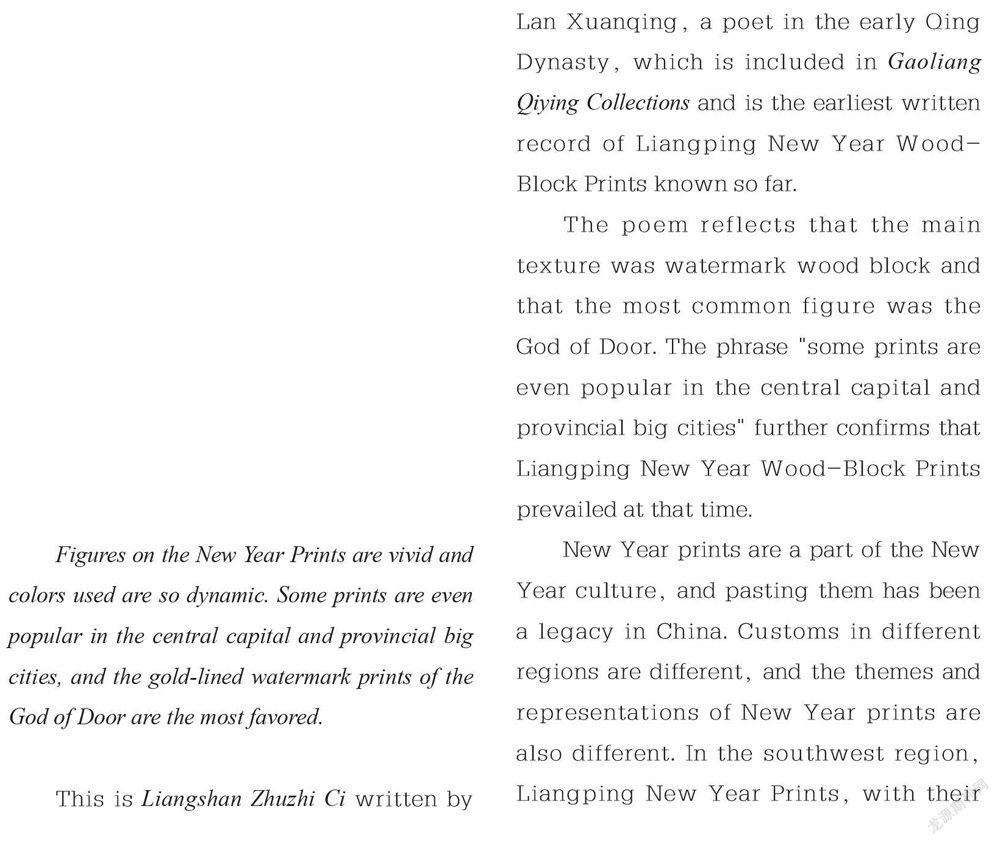

對于粱平年畫,年畫收藏家李煉有許多故事可講。

李煉把自己位于某小區的老房子改造成了原年民藝館,收藏有中國傳統年畫近5000件(套),產地囊括全國進入國家級非物質文化遺產名錄的18家及各地進入省級名錄的十多家年畫原作。既有多位已故國家級大師的精品力作,也有充滿鄉土氣息的民間高手作品。

這其中,李煉最喜歡的,是重慶的粱平年畫。一方水土養一方人,也滋養了原生態的鄉土藝術。在李煉看來,民間藝術最直觀地反映了不同的地域特色、文化背景和民風民俗。

粱平史稱梁山,歷史悠久。以前由于交通閉塞,梁平受外來文化影響相對較小,保留了地域特色濃厚的鄉土文化,孕育了梁平年畫、竹簾、燈戲、癩子鑼鼓等國家級非物質文化遺產。

近年來,李煉依托自己的收藏,策展了十多場年畫主題展覽,“2017年6月策展的《粱平木版年畫及非遺文獻展》,主題就叫‘質樸與絢爛’。在我看來,梁平年畫絢爛的美,來自它質樸的土。”

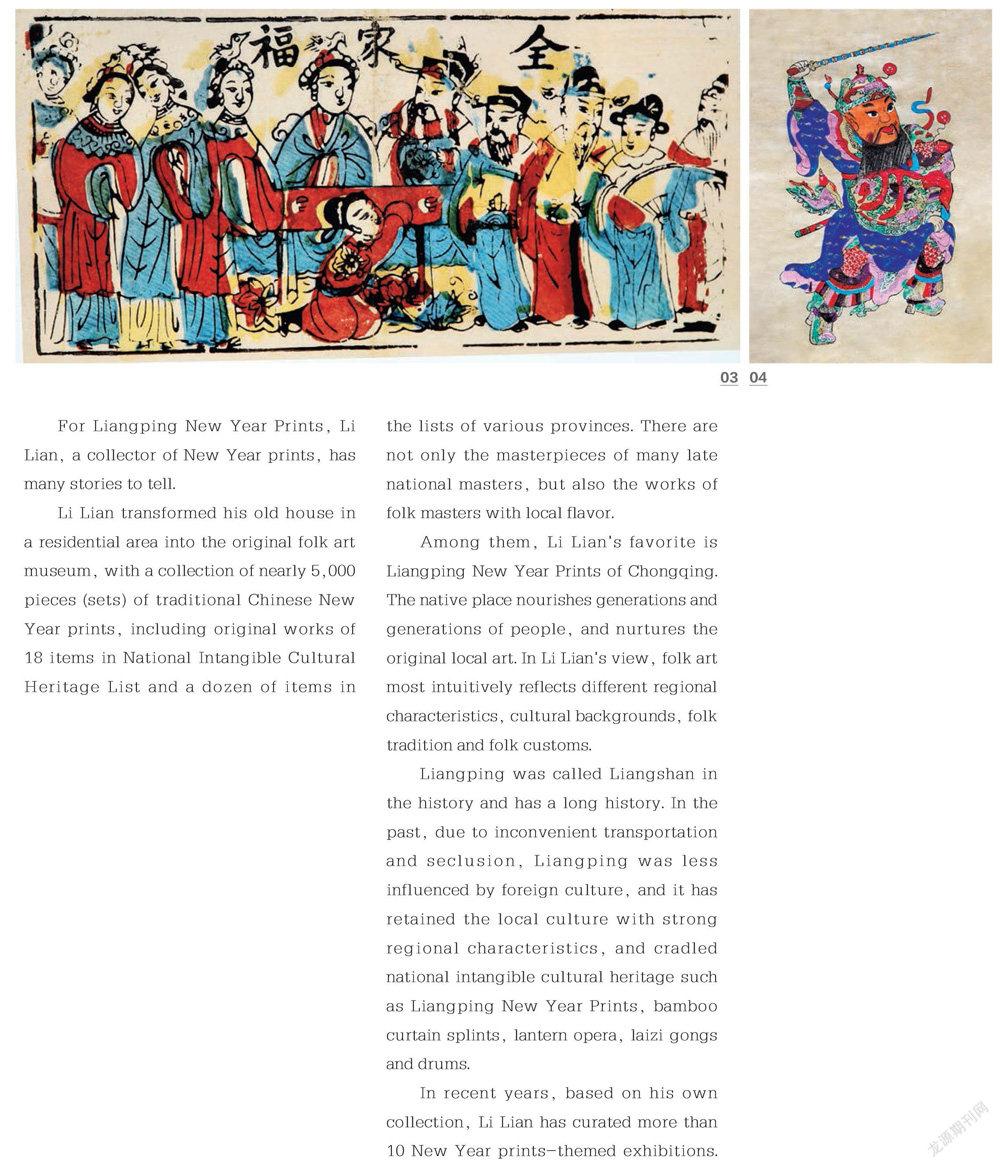

雖然大多數中國傳統年畫都充滿“土味”,但梁平年畫更可謂“土”到了極致。

“首先,粱平年畫是由來自鄉土的民間畫師與雕匠創作的,印制的過程也完全是由民間藝人遵循傳統工藝完成。印制年畫的紙,是梁平本地出產的土紙,為了增強土紙的的韌性與表現力,還要進行蒸煮、晾曬,在印制之前還要刷上一層白土漿。”

除了材質,粱平年畫的內容也“土味十足”。

李煉舉例說,各地傳統年畫都有一個大類叫戲曲年畫,但表現各不相同。在北方如京津等地,是以京劇文化為主;在江南,就換成了昆曲越劇。梁平的戲劇年畫除傳統的川劇外,還有以獨具地方特色的梁山燈戲為素材的年畫。

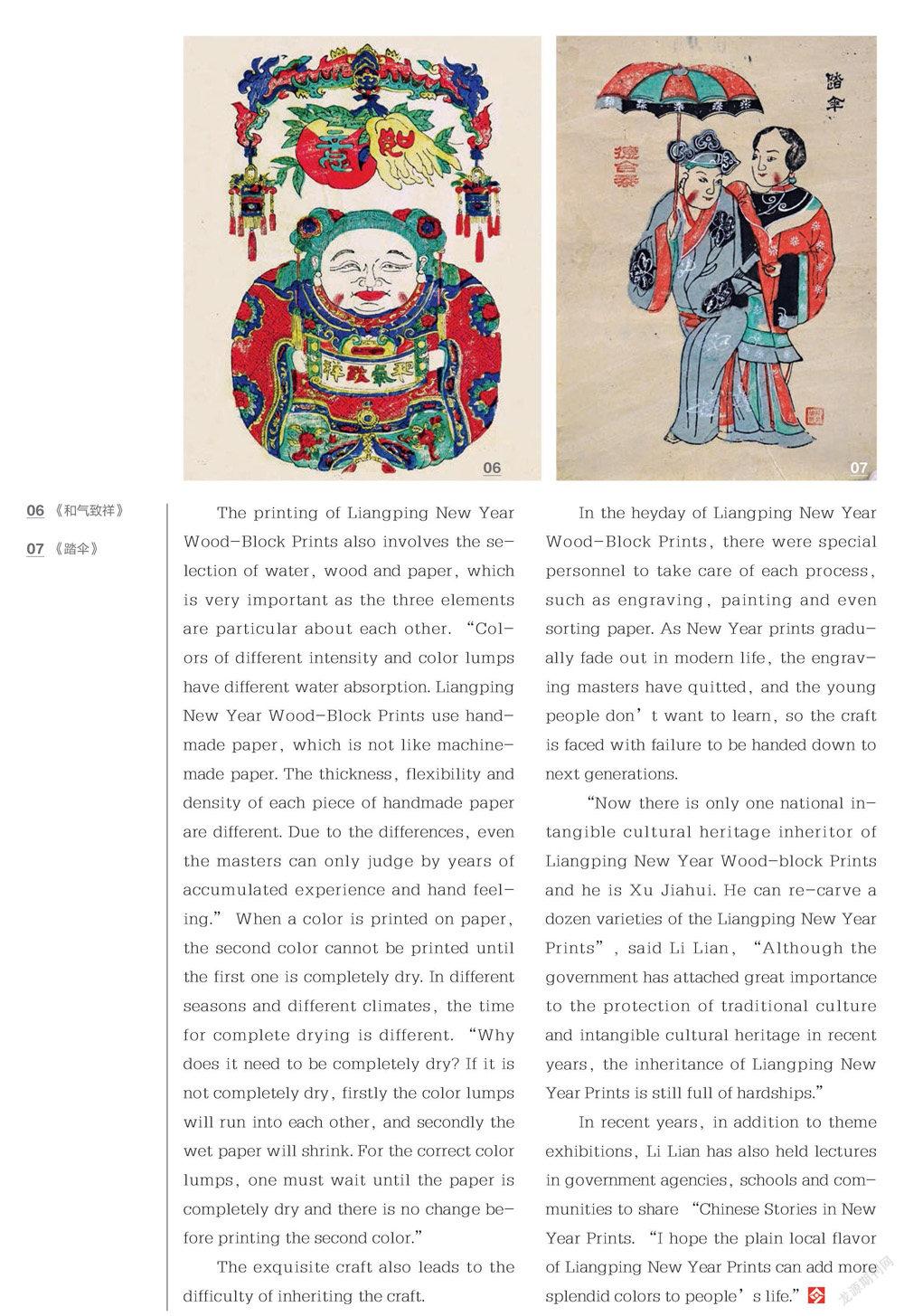

他向我們展示了一幅題為《踏傘》的梁平年畫,說這畫中人物的衣著、扮相和動作,就是出自粱山燈戲里的一出小戲。

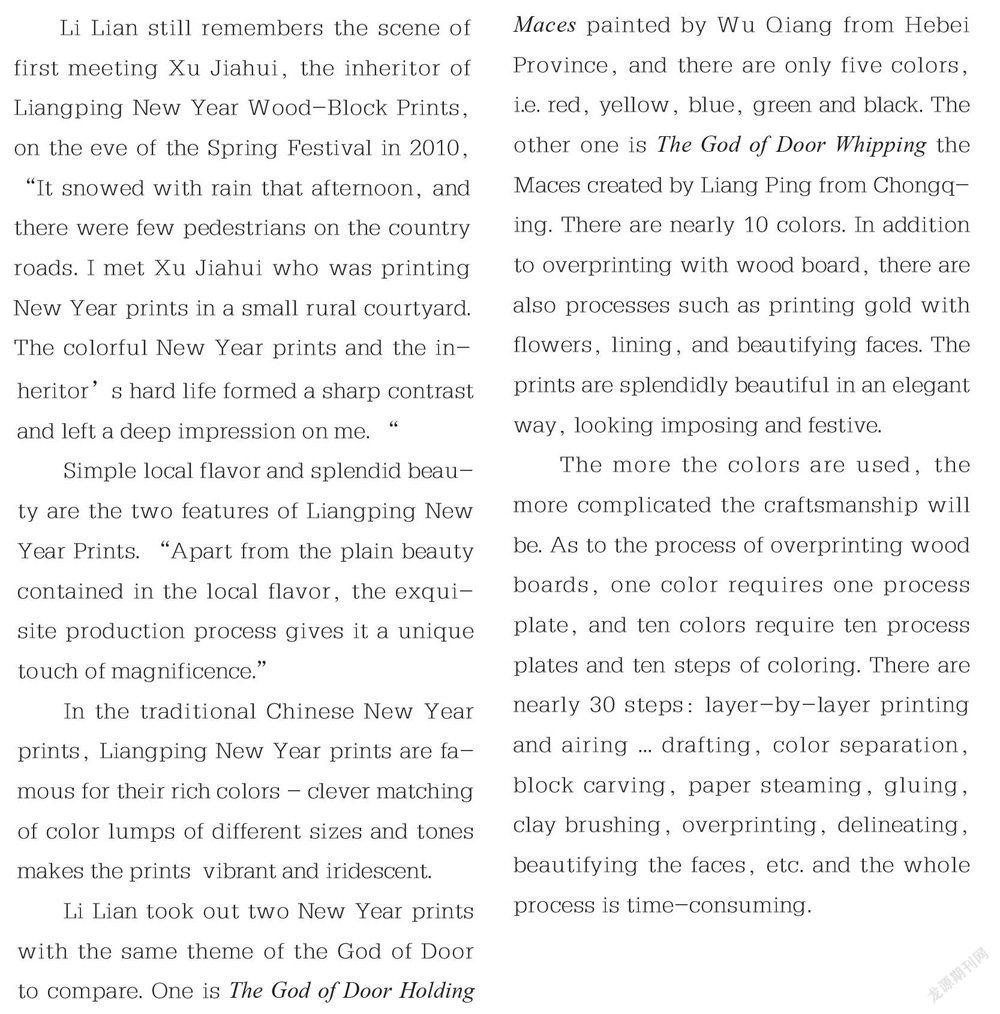

梁平年畫的“土味”還表現在它的人物造型上——頭大身子小,樸實敦厚,手法夸張,突出表現人物面相。而且不分男女,都要“開臉”,即在所有工序完成后,藝人用食指蘸著桃紅在畫中人物的腮部瀟灑地一抹,妙趣橫生,為其它年畫所罕見。

絢爛之莢與傳承之難

李煉至今記得2010年春節前夕,認識粱平木版年畫傳承人徐家輝的情景:“那天下午飄著雪雨,鄉間小路上難見行人蹤影。我在一個鄉下小院里見到了正在印制年畫的徐家輝。色彩繽紛的年畫與傳承人生活的艱難,形成了鮮明的反差,也給我留下了深刻的印象。”

質樸的土與絢爛的美是粱平年畫的兩個特點,“除了鄉土氣息所蘊含的質樸美,繁復的制作工藝更賦予了它獨有的華麗感。”

在中國傳統年畫中,粱平年畫以色彩豐富而著稱一一大小、冷暖不同的色塊巧妙搭配,使畫面變化豐富而異彩紛呈。

李煉拿出兩對相同題材的門神年畫對比。問北武強的《鞭锏門神》,只有紅、黃、藍、綠、黑五種顏色;而重慶粱平的《揚鞭門神》,顏色近10種,除木版套印外,還有花戳印金、勾線、開臉等工藝疊加,麗而不媚,艷而不俗,畫面更加富麗堂皇。

顏色多,制作也更為復雜。木版套印的工藝,每一種顏色一個套色版,十種顏色就耍刻十塊版、上十道色,層層拓印晾干……起稿、分色、雕版、蒸紙、拖膠、刷泥、套印、勾描、開臉等近30道制作工序,耗時漫長。

梁平木版年畫的印制還涉及水、木和紙的關系,非常考究。“顏色濃淡和色塊大小不同,吃水度也不同。梁平木版年畫用的是土紙,這種手工紙不像機制紙,每張土紙的厚薄、伸縮性和疏密度都不一樣,變數很大,就是老師傅也只能憑多年積累的經驗和手感來判斷。”一種顏色印在紙上,要等這一版干透了,才能印第二版。不同季節、不同氣候,干透的時間也不一樣。“為什么要干透呢?如果沒干透,一是色塊之間會互相撞花,二是濕的紙張會有收縮,要把色塊套準,必須等紙張干透以后沒有變化了,才能印第二種顏色。”

復雜的工藝,也導致了技藝傳承的艱難。

梁平木版年畫鼎盛時期,刻印、彩繪甚至包括整理紙張,每一道工序都有專人打理。隨著年畫在現代生活中漸漸淡出,刻版的老師傅走了,年輕人不愿意學了,傳統技藝面臨失傳。

“現在,梁平只有一個梁平木版年畫國家級非遺傳承人,就是徐家輝,他復刻的梁平木版年畫有十多個品種。”李煉說,“雖然近些年政府對保護傳統文化及非遺傳承很重視,但梁平年畫的傳承依然充滿艱辛。”

近年來,除主題展覽外,李煉還在機關、學校、社區等舉辦講座,分享“年畫里的中國故事”,“我希望梁平年畫質樸的鄉土味,能給人們的當下生活增添更多絢爛的色彩。”