記憶里的響水豆腐

謝飛

走近橫山,不吃一碗地道、美味的橫山燉羊肉是不行的,如果到了橫山區響水鎮,不吃一碗橫山羊肉燴凍豆腐那更將是一種遺憾。那肥而不膩、十里飄香的橫山燉羊肉配上綿軟、清香的響水凍豆腐那可真是一個絕字了得。

響水豆腐好吃,自然名氣也大。別的地方做豆腐多用酸漿點制,而響水豆腐一直沿用傳統的鹵水點制,即使相隔不遠的其它鄉鎮,也有用鹵水點制的,但做出來總感覺少了響水豆腐的鮮、嫩、爽、滑。響水人木訥少言,不會夸獎自己制作的豆腐,更不會表達、賣弄自己嫻熟、精湛的手藝,一味地將功勞歸于一眼頗有來頭的泉水上。

相傳,響水鎮東無定河上有一天生橋,橋下有一泉眼,取名豆井。相傳王母娘娘過天生橋時內急,周圍沒有可去之處,只好匆匆在天生橋下一隱蔽處小便。王母娘娘走后,有人發現此處有一股泉水往外冒,清洌甘甜,泉井形狀似一豆粒。后來人們發現喝了豆井水一年四季很少生病,有病之人喝了豆井水也會很快痊愈。再后來泉水越冒越多,人們就用泉水做豆腐,做出的豆腐鮮嫩,遠近聞名。如今這眼泉水被樸實的響水人親切地稱之為豆井。

面朝黃土背朝天的陜北人,依靠老天爺的眷顧,對神靈充滿敬畏。幾乎每個村莊都建有大小不等的寺廟,有供奉玉皇大帝、王母娘娘的,有供奉關帝老兒的,有供奉專職司雨的龍王爺的,也有供奉釋迦摩尼等佛的。神或者佛誰也沒有見過,豆井水的存在自然多了神話色彩,但一想到響水豆腐的爽滑、鮮嫩,你又不得不信這一真實的存在。味覺有時也會出賣你的思想和靈魂。

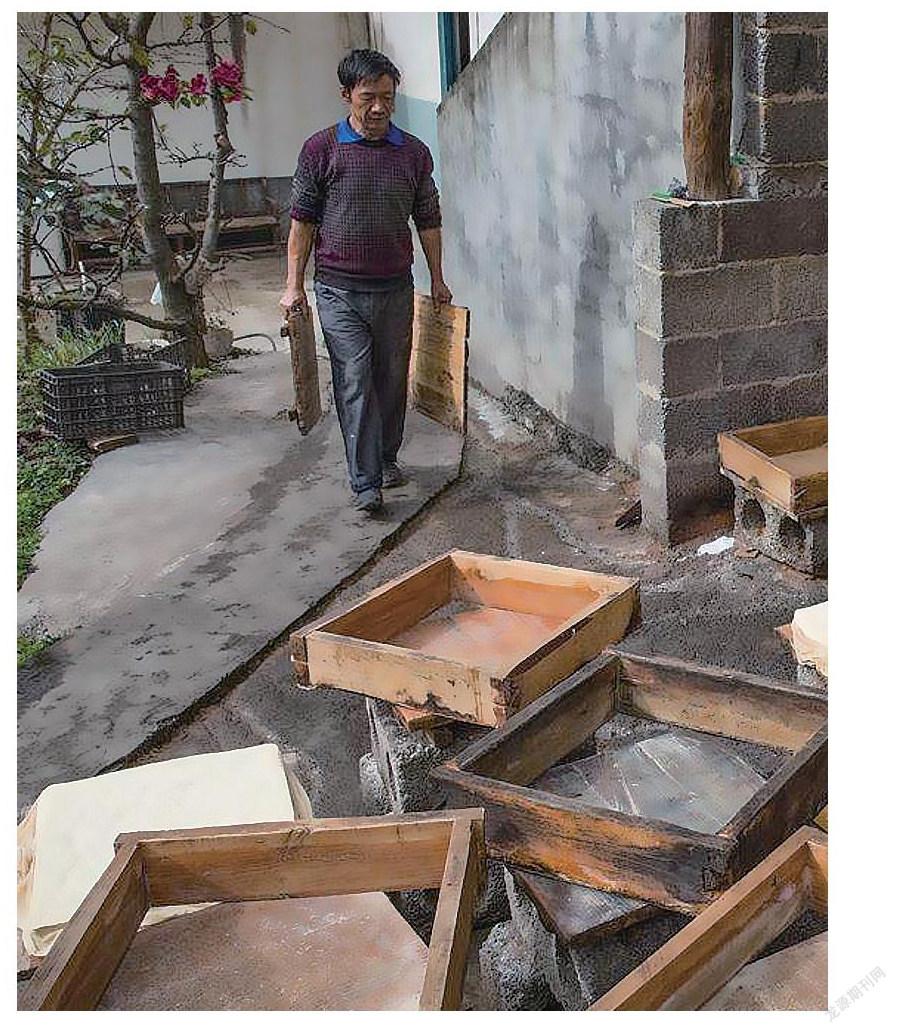

響水豆腐使用的原料——豆子均來自方圓幾十里的村莊,顆粒飽滿、天然純凈,用碾磨脫去皮后,金黃燦燦如同黃金一樣靚麗、奪目,也似剛出浴的美人,嬌艷欲滴。放入石磨里磨或用機器磨制,磨制過程中不斷加入豆井水,不一會兒豆粒被磨碎成面糊狀,盛入大的瓷盆里。滿滿的一盆一盆,雪白雪白的色澤映入眼簾,銀光可鑒,楚楚動人。大火燒開的水,早就等待上了。銅馬勺一勺一勺將面糊狀的豆奶不斷往鍋里填加,另外一人不斷地用勺子劃著,防止豆奶煮的時間長了長在鍋底上,輕輕地劃著,等煮到了一定的火候,再用銅馬勺快速地一馬勺一馬勺往瓷盆里淘。一盆一盆的豆漿冒著泡,熱氣騰騰,這時你如果看得饞了,完全可以盛上一碗滾燙滾燙的豆漿品嘗品嘗,豆味會直沖你的味覺,清香從唇齒間溢出。這個時候做豆腐的人還顧不上品嘗豆漿的甘甜、醇正,他要乘著熱氣騰騰的勁兒趕緊點制鹵水。點制鹵水的火候要拿捏得當,過熱不行,過冷也不行,過熱點制會燒壞豆腐,過冷點制點不起豆腐。一個匠人好或者不好,往往就在關鍵時刻,所謂行家一出手就知有沒有。什么時候點,一盆點多少鹵水,全憑著多年以來的經驗和手勁,你一定要問個子丑寅卯,他也不會給你說出個所以然來。民間手工藝的傳承也全憑著眼力與實打實的實踐經驗。點好豆漿還要用勺子不斷地攪動,讓鹵水充分浸透進豆漿中。攪拌好了后,豆漿已變成真正意義上的豆腐腦,細膩、爽滑,伴著豆類的清香,滿屋子里都充滿了香氣。蓋上蓋子燜上一會兒,準備盛入柳條編織的篩子里,柳條編織的篩子要事先洗凈,再在四周鋪上細紗布。豆腐腦松松軟軟地置于篩子內,不能高過邊沿,輕輕將四周邊的紗布裹起來扎緊,用重物壓在柳條編織的篩子上。篩子里的多余水份受到擠壓便會不斷從細小的紗布中滲出來,流入篩子下面放置的容器里。不久,鮮、嫩、爽、滑的響水豆腐就做成了,用刀子輕輕地切成塊狀,晾冷,一部分存入冰柜中,一部分送給鄰里鄰居或是親戚朋友。橫山人豪爽、仗義無處不在,橫山人情深義濃時刻體現。拿人的手短,吃人的嘴短,親戚、鄰居走動的多了,情感自然更加親密、厚實。誰若有了什么難悵事,不用言語,自然伸手相助,概不能莫。

響水豆腐經冷凍后自然就成了凍豆腐,與鮮豆腐截然兩個味。鮮豆腐鮮、嫩、爽、滑,凍豆腐綿軟、清淡、可口。要是再配上橫山美味的燉羊肉,那可真是人世間不可多得的美味佳肴,那個鮮,那個香,真是絕了。

(榆林市橫山區文化館)