從布魯塞爾國際動畫電影節 淺析比利時動畫藝術教育

張漫宇

天津美術學院 ,講師。比利時布魯塞爾自由大學,博士,研究方向:動畫創作與動畫教育。]

每年一屆的布魯塞爾國際動畫節,不僅是全世界動畫電影人一次盛會,也是比利時電影學院以畫會友的一次盛大聚會。本文以動畫節為出發點,結合比利時高等藝術教育,對比利時電影學院藝術教育梳理分析,希望能夠對現階段我國高等藝術教育事業具有一定啟示。

關鍵詞: 比利時;布魯塞爾國際動畫節;動畫藝術教育

一、比利時布魯塞爾國際動畫節

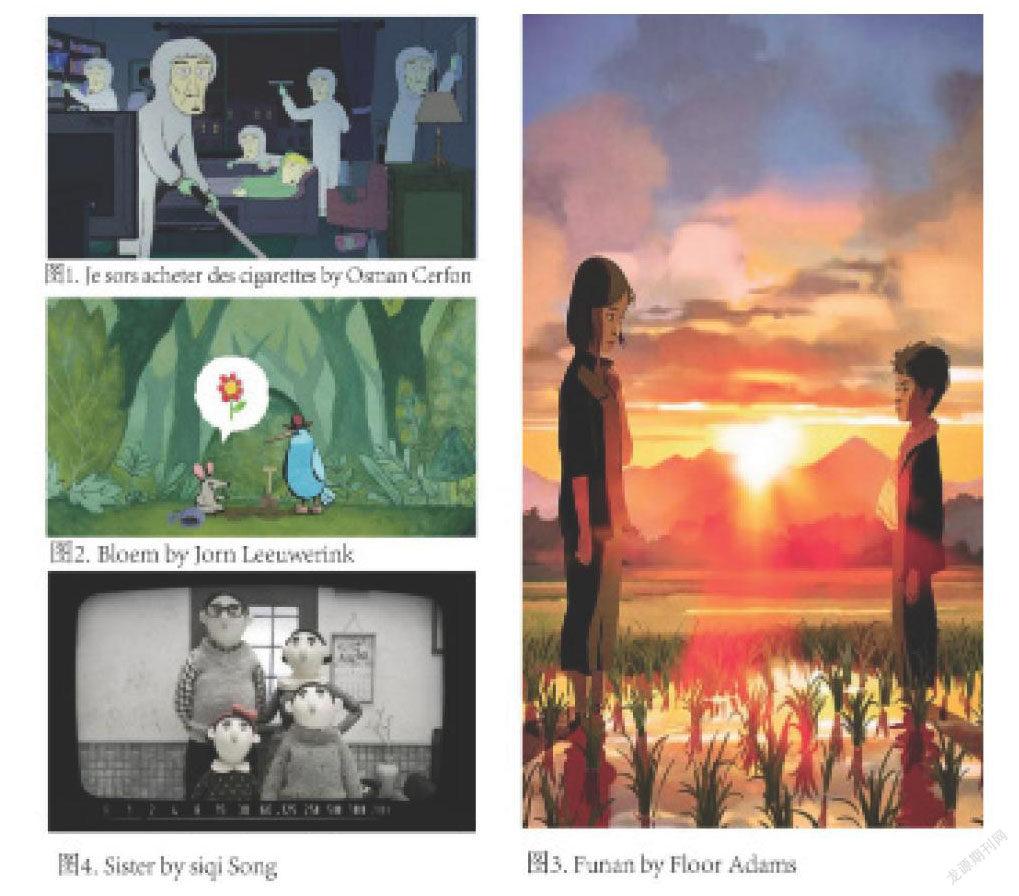

2019年第38屆布魯塞爾國際動畫電影節(The Brussels Animation Film Festival)于3月1日至10日在比利時布魯塞爾弗拉基藝術中心(Flagey art center)成功舉辦。由法國導演奧斯曼·塞爾豐 (Osman Cerfon)執導的動畫短片《香煙的魔力》(Je sors acheter des cigarettes) (圖1)贏得本屆藝術節國際短片大獎。作品講述是十二歲的喬納森和他的妹妹、母親和男人生活在一起所發生的故事。荷蘭喬恩·李烏韋林克(Jorn Leeuwerink)導演的動畫短片《花》(Bloem) (圖2) 贏得最佳學生短片獎,比利時和法國動畫人亞當斯Floor Adams《富南》(Funan) (圖3)榮獲公眾評選的最佳動畫獎。特別值得一提,此屆動畫節由中國宋思琦導演的定格動畫《姐妹》(Sister) (圖4)獲得提名獎。故事講述中國的90年代,一個男人的童年和她惱人的小妹妹一起長大。如果事情發生了改變,他的生活會怎樣?其它獎項被比利時人包攬。分別是莉亞·貝爾特斯(Lia Bertels)執導的《親愛的》(Nuit chérie) (圖5)獲得比利時最佳短片獎,布魯諾(Bruno Tondeur)導演的《軟骨支架》(Sous le Cartilage des c?tes) (圖6)獲得最佳合作短片獎,李奧·貝克(Leo Becker)導演的《機器人》(Robo) (圖7)獲得最佳編劇獎,瑪緹·約森(Matty Jorissen & Wijnand Driessen)共同合作的《從白雪覆蓋的山上》 (From the Snow-CoveredHill) (圖8)獲得最佳合作短片獎。

Anima動畫節每年在布魯塞爾舉辦,宗旨是展示動畫從傳統到實驗的多樣性,設置單元有長片、短片及學生競賽作品。每年大約有近2000多部影片報名。布魯塞

爾國際動畫節對所有人開放,活動包括專家評選、大眾評選、展映、學術論壇,兒童沙龍等活動。為期10天的動畫節期間,每天進行10個小時的展映。動畫節不僅是每年動畫人藝術交流的聚會,也是挖掘有才華年輕動畫人的平臺。入選布魯塞爾動畫節,中國人導演的動畫作品節點性的出現三次,分別是 29屆2010年孫遜9部動畫:1.

文字元年戰役 (Chinese words war)? 2. 黑色咒語(Coal spell) 3. 英雄不再(Heroes no longer) 4. 謊言(Lie) 5. 魔術師的謊言(Magican’s Lie) 6. 異邦(Mythos)7. 安魂曲(Requiem) 8.休克時光(Shock of Time) 9.人民共和動物園(People’s republic of Zoo),作品深入剖析中國當代社會,從紅色革命文化大革命到經濟大爆炸時代。另外還有張弓的《紅姐》(Ms. Red)和劉健刺痛我)(Piercing I)

在電影節目錄介紹中,這樣寫道:“這部作品從一個女性在動蕩不安年代所經歷風雨坎坷一生,畫面富有強烈的視覺沖擊性,來表現當下社會現象”[1]。 (圖9) 2014年由獨立動畫導演雷磊導演的短片《這不是一個可以說謊的時刻》和本屆宋思琦導演的定格動畫《姐妹》(Sister) 。

從歷屆獲獎作品來看,影片使用的創意媒介和表達內容各具風采, 題材新穎,構思奇特,關于人生的智慧、誠實與愛……給大家在視覺與思維上更開闊多元化及深度思考。“電影技術的突破需要科研工作人員研發和攻關,同時高等院校動畫專業在培養人才上也應做出貢獻”[2] 。中國作品入選,無論從意識、內容、不同題材的關注,技術表現手段上與國際上優秀作品仍存在差距。從入圍的藝術家都有留學藝術背景,反映出我國的動畫藝術教育復合型人才培養機制與產業對接的欠缺。

二、比利時動畫藝術源起

動畫中角色活動的原理是利用畫面在人的眼睛停留的時間--視覺殘留,通過逐幀連續著的畫面,以每秒鐘跳動的速度連續放映,產生角色活動的現象。1832 年,比利時人約瑟夫·普拉托(Joseph Plateau) 和奧地利人西蒙·馮·斯坦普弗(Simon von Stampfer)根據視覺殘留原理同時發明了費納奇鏡(Phenakistoscope) [3],它是一種簡單的動畫放映裝置,將它轉動起來,人們可以觀察到循環播放的連續動畫。費納奇鏡 (Phenakistoscope) 由中心一個軸與兩個平行圓盤構成。兩個圓盤分別被等分成16個扇形區,以此圖像動作順序在每個扇形區內畫上連續動作的系列圖案。觀察者可以旋轉光盤,通過移動的狹縫看到光盤在鏡子中的反射。對反射圖像上的狹縫進行掃描,使它們不會簡單地模糊在一起,這樣觀察者就可以看到一系列具有運動圖像外觀的快速圖像。(圖10) [3] 這一發明,很快傳到鄰國法國,盧米埃爾兄弟根據其原理發明的“活動電影機”,改變了動畫1/16s的畫格速度到1/24s畫格的正常速度。愛迪生對電影機器、裝置的研制,為新藝術的誕生奠定了基礎,電影和動畫藝術由此誕生。

比利時弗蘭德斯畫派曾在歐洲繪畫史上占有重要地位,早期漫畫藝術并不像其傳統繪畫聲望很高。法國大革命時期,諷刺漫畫風靡歐洲,戰火紛飛時期布魯塞爾出版社為巴黎提供了近200多幅獨立的漫畫作品。在當時和之后長期以來,比利時一直為法國輸送制作精良的作品。隨著時間推移,比利時漫畫家自身實力顯著提高,1929年由埃爾熱 (Hergé) 創作漫畫《丁丁歷險記》在當地報紙上每兩周連載, 從此宣告比利時漫畫時代開始。由于弗蘭德斯畫派的影響,比利時大批漫畫創作人才,所創作的漫畫作品,故事精彩,制作精良,成為歐洲漫畫界一直獨秀。20世紀40年度,比利時第一家動畫工作室由阿爾伯特·佛滋特(Albert Frozito)創立,隨后得到出版商的資助,計劃完成一部主人公傲慢狐貍的系列漫畫,同時還要創作制作出動畫片,由于人力財力等原因計劃未能實施。但“漫畫改編成動畫” [4] 設想,為開啟

比利時動畫人的創作之路。1947年,由克洛迪·米索內(Claude Misonne)執導的《金爪蟹》,第一次將《金爪蟹》由漫畫改編成動畫片,實現了前人的設想。[5]

比利時的漫畫以故事連環漫畫著稱,曾經伴隨中國70、80年代出生一代人的動畫片《藍精靈》(The Smurfs) 由漫畫家貝約和其夫人于1958年共同創作連環漫畫,1959年比利時電視臺連續播放《藍精靈》動畫片。1986年中國從美國引進英文版,翻譯后在電視臺播出。

三、比利時電影動畫藝術教育

作為著名的比利時布魯塞爾電影學院,(Institut national supérieur des arts )簡稱(INSAS),為社會培養具備電影動畫創作實踐能力專業人才。比利時布魯塞爾電影學院是隸屬比利時政府的公立藝術學院,創建于1962年,是比利時高等藝術教育唯一一所電影專業院校,在歐洲電影和文化藝術界享有盛譽。學院的教學宗旨是培養擁有舞臺藝術和電影動畫傳播技術人才,該學院繼承了比利時國內外優秀的電影動畫教學傳統,長期以來致力于保持一流的教育教學水平。

比利時從2004—2005學年起,實施構建歐洲高等教育體系的博洛尼亞進程(Bologna Process) [6],大學學制分為兩個階段,第一階段為基礎課程,學制三年(過渡型學士),180個ETCS; 第二階段2-3年,屬于大學分科教育(專業型學士)。當學生完成第一階段學習后,會獲得一個“Candidate”候選人的學位,當完成第二階段學業, 會獲得學歷證明。INSAS是分為4年制和3年制,即四年學制專業設有:電影、廣播電視、戲劇、戲劇表演,三年學制專業設有:圖像、聲音(擬音錄音)、剪輯。(圖11)

電影和電視專業課程設置:劇本、導演、攝制、視聽語言、剪輯等基礎課程還包括美學、藝術理論,文化歷史,科學技術在舞臺藝術的應用。在獲取專業知識的同時,學院會不定期邀請業內專家講座,讓學生了解自己所學專業的現狀,并根據與行業內人士的交流,每年需要向學校提交下一學年的計劃,不斷激發學生實踐的想法。教學理念注重傳統原始方法方式與現代科技數學信息技術結合,教學中注重培養對學生的實踐性學習和創作技能。

教學條件:不同專業方向,為學生配有先進的設備設施,專職教授15人,分別歐洲、美洲等國家。專職教授每年要經過弗蘭芒區學術委員會考核認定。外聘教授30人,分別來自世界各地的電影制作人和動畫藝術家。

教學管理:學院面對具有從事影視藝術和戲劇表演天賦的教育接受人群,每年有300多名新生入學。學院實行學分制管理,每學年升學采用淘汰制,每學年淘汰率在35%-65%,每學年有兩次考試季分別是安排在一月份和六月份舉行,筆試和口試兩種。由本校教授和外校教授、技師組成的專家評委團對學生成績逐一進行專業評審,這個考核從藝術理解、專業知識,技能、創意、學習者自身的創造力綜合考核,考核成績算法是以20分為滿分計算,18分為AAA,16分為AA,14分為A, 12分為B,10分為C…….依此類推,考核不合格,學習者會被終止在此院校繼續學習。看似輕松自由學習環境,實際上是嚴肅勤奮。

除了對學生嚴苛,同時對在校的專職教師也是如此嚴格。專職教授每年 4月份需向學校學術委員會提交下一學年的教學計劃和預期成果,作為年度評審依據。每學年學校董事會組織藝術教育委員會對教師每學年科研和教學,包括公開發表論文和出版書籍的數量進行考核,同時還包括對教學技能和學生對老師測評的調查問卷的評估,如對教學是否負責、學生反應是否良好等進行評估,優勝劣汰。

四、對我國藝術教育的啟示

西方藝術教育注重培養學生的個性化創造能力和嚴謹性,根據教育理念和一系列教育舉措實現教育方式,比利時的藝術教育十分重視課程的實踐性和探究性,藝術教育倡導師生平等,重視師生在教學中的互動,課堂中學生可以隨時向教授提問、質疑,培養學生的好奇心和想象力。比利時教授的職能不僅是“傳道”“授業”“解惑”,更多是“交流”“引導”與“啟發”。從比利時藝術院校的教學體系中不難看到這一點。“嚴謹性”對待細節問題的態度。舉一個例子或許更能說明問題:在留學期間,一次制作作品時候,遇到有技術難題,連續幾周嘗試不同方法解決問題時候,課題組的師兄得知后,第二天一大早把厚厚的一疊理論文獻和相似案例參考材料,打印好放在我的辦公桌上,這種認真對待身邊每一件小事嚴謹態度,深深讓我感動,使我的課題研究得到有效的提高。在舉一個案例更能體現他們做事嚴謹性,教授們在授課前都會要求每位選擇本課程的學生,提交一份文本,文本要求對這門課程的期待和對本課程涉及知識點的理解,這樣教授會在授課時涉及的知識點對每一位同學提出的問題逐一解答,真正做到因材施教[7],從而促進學生學習的積極性。

在回到藝術創作上,從動畫節入圍的作品來看,西方創作風格題材多樣性,技術手段、表現、實驗性居多,我國動畫大學生創作題材多以敘事性為主。記得我在留學期間,一次階段性作品匯報,我夜以繼日完成一個作品,答辯后教授只給了我合格,而同組的比利時同學作品匯報用了45分鐘,來講述她的創作理念,我當時在想,這樣花大量時間講述,成績不會太高,反而教授給她AA。 這件事深深觸動我,西方學生哪怕創意還不成熟,但是她在匯報中呈現了計劃、制作過程、預期效果、可能與不能可能遇到的各種問題等等。教授對她的創意給予引導性指導,幫助她完善其獨特的觀點。在西方教育中,教師不一定認同學生的觀點,更不能以是否認同學生觀點作為評判的標準。也許,這就是西方教學上如何實現在嚴謹的規范性鼓勵學生獨立性的案例。

俗話說十指有長短,學生各自的表現特性不同,也存在一定差異。我國高等意識教育注重“因材施教” [7],教師也根據學生的特點指導,法國的塞尚、莫奈、莫奈、博納爾,我國老一輩藝術家教育家如劉海粟、林風眠、齊白石、李可染都致力于使自己的藝術超越前人,超越自己,創造出屬于自己藝術風格與境界。因此,我們規范學術制度和倡導學術自由,完善改革、落實實施、強調對學生的嚴謹性、原創性、研究分析能力等方面的培養,就會改變“亦步亦趨”的陋習,培養出更多優秀的國際化創新復合型美術人才。

參考文獻:

[1]. 14兆赫. 獨立電影傳播發行機構http://i.mtime.com/ 2010

[2]. 袁建達.中國動漫呼喚復合型人才 [N].人民日報2011. 01. 07.

[3]. Joseph Plateau, as quote in georges sadoul, histore generale de cinema [M] Paris denoel 1973. P26

[4].? 嚴萬祺.? 試論比利時動畫的興起與發展 《電影文學》[J]. 2014. 第22期 P45-47

[5].丁海洋& 姚桂萍.《動畫概論》[M]. 清華大學出版社2005.? P7

[6]. 曹德明. 博洛尼亞進程-歐洲國家重大的高等教育改革框架[J].《德國研究》2008年第3期 66-71.

[7]. 孔子.《論語·先進篇》[M].湖南大學出版社 2013.P25