生命溯源

羊駝和美洲駝的馴化起源機制

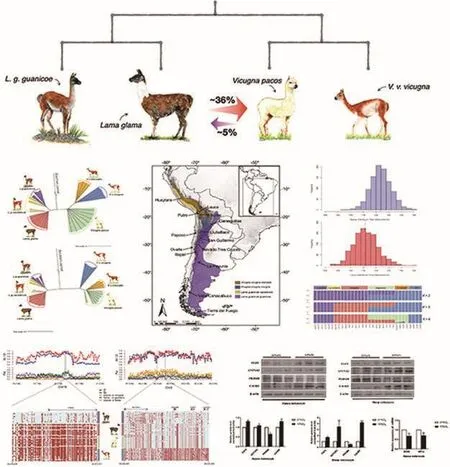

中國科學院動物研究所詹祥江團隊與來自山西農業大學、英國卡迪夫大學、華大基因、智利比奧比奧大學等國內外機構的科學家合作,回答了羊駝和美洲駝的起源問題。研究論文發表于Genome Biology。研究人員廣泛采集了安第斯山脈4個相關物種28個個體的血液樣品,通過對全基因組序列分析和系統發生樹構建,發現羊駝起源于駱馬,而美洲駝則馴化自原駝。論文發現兩個物種之間存在大范圍的不對稱基因漸滲現象。通過對漸滲發生時間及近期有效種群大小波動進行推斷,揭示了發生于16世紀30年代的西班牙殖民南美洲事件對當地傳統畜牧業所造成的可能影響。

安第斯山脈地區的羊駝、美洲駝、駱馬、原駝(注:圖片來自于Gold of the Andes一書)(圖片來源于中國科學院動物研究所網站)

南美洲羊駝、美洲駝馴化起源機制和基因漸滲現象(圖片來源于中國科學院動物研究所網站)

奧陶紀末大滅絕前夕珊瑚動物群研究

中國科學院南京地質古生物研究所王光旭副研究員與澳大利亞新南威爾士地質調查所兩位合作者(Ian.G.Percival和甄勇毅)系統研究了產自新南威爾士中部Malachis Hill組頂部(凱迪階頂部)的一個珊瑚動物群,為理解奧陶紀末大滅絕前夕的珊瑚動物群面貌提供了一個重要窗口。相關成果發表于Alcheringa。論文系統描述了該珊瑚動物群中7屬10種(含2個新種),并結合已發表的資料,理清了這一珊瑚動物群的基本面貌。研究表明,該套動物群與哈薩克斯坦和南天山的同期動物群具有極大的相似性,但卻與古地理位置更近的華南存在較大差異,這種差別可能是由時代或古緯度上的差異所造成。

利用枝角類和水生植物不同組分穩定碳同位素在湖泊食物網與生態環境演變研究

中國科學院南京地理與湖泊研究所薛濱研究員團隊對太湖枝角類及升金湖與南漪湖的水生植物δ13C進行了分析,將象鼻溞化石穩定碳同位素指標成功用于重建太湖富營養和食物網結構演變的歷史。研究論文發表于Science of the Total Environment。隨著富營養化水平的提高,象鼻溞的濃度呈現顯著增加的趨勢,而象鼻溞化石穩定碳同位素則表現為逐漸偏負的過程。與此同時,象鼻溞及其穩定碳同位素與地球化學指標間的相關性分析,則揭示了在太湖營養鹽迅速富集的過程中,食物網可能發生的顯著改變,這為我國東南部淺水湖泊食物網的重建和富營養化的深入研究提供了思路和線索。

揭示中國南方與東南亞人群舊石器時期的遺傳聯系——新發現萬年前的未知現代人群M71d亞支系

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所付巧妹團隊、裴樹文研究員與貴州文物考古研究所張興龍副研究館員、云南文物考古研究所吉學平研究員、中國科學院昆明動物所彭旻晟副研究員等合作,完成了關于距今11000年左右的中國南方地區貴州清水苑大洞人和廣西隆林人線粒體全基因組的研究。研究論文發表于Journal of human genetics。論文報道了目前最古老的東亞南部地區現代人遺傳數據,分析顯示在新石器時代及更早時期,東亞南部現代人可能存在自北向南的遷徙,未來的研究還需進一步補充更多中國南方及東南亞的數據,結合核基因組的分析,深入探究新石器早期以及舊石器晚期東亞及東南亞現代人遷徙與擴散。

緬甸琥珀揭示了多樣性昆蟲結構色的形成機制

中國科學院南京地質古生物研究所蔡晨陽副研究員、泮燕紅研究員等,通過對白堊紀緬甸琥珀中大量的具金屬色彩的昆蟲進行系統研究,發現純凈而強烈的顏色可直接在多種昆蟲身體表面保存下來。研究論文發表于Proceedings of the Royal Society B。通過琥珀超薄切片、掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡等技術的分析發現,一種青蜂科昆蟲胸部表面的藍綠色是由多層重復出現的納米級構造組成,代表一種典型且常見的結構色類型,證實白堊紀琥珀昆蟲身體表面顯示的顏色可能是原始顏色。這一發現證明了超微納米級的光學元件可在長期地質歷史中穩定保存,并對認識早期昆蟲結構色生態功能的演化具有重要意義。

青蜂化石身體表面結構色變化前后的對比圖(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

白堊紀緬甸琥珀中多樣的具金屬色彩結構色的昆蟲(圖片來源于中國科學院南京地質古生物研究所網站)

青藏高原:平菇的起源搖籃和進化熔爐——側耳生物地理學研究進展

中國科學院昆明植物研究所真菌地衣多樣性與適應性進化團隊楊祝良研究組對來自亞洲、歐洲、北美洲、南美洲和非洲的平菇(糙皮側耳)物種復合群樣品進行核酸測序,基于40個單拷貝直系同源核基因片段,構建了較為全面的系統發育框架,開展了分子鐘推算、祖先分布區重建和演化速率分析。研究論文發表于IMA Fungus。約在600萬年前,在青藏高原和中亞這個巨大熔爐中,逐步進化出了適應干旱環境的亞支系,“平菇后裔”生長基質變成了荒漠中傘形科植物的殘余。特別是在中亞廣大地區,“平菇后裔”在極短的時間內,以荒漠、半荒漠中的傘形科阿魏屬、刺芹屬等植物根莖殘骸為營養基質,完成繁衍目的。

早期現代人“北方擴散路線”研究新進展

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所高星團隊針對早期現代人“北方擴散路線”這一問題已經發表了多項研究成果。應雜志邀請,該團隊為其“研究亮點”撰寫了早期現代人北方擴散路線的評述。研究論文發表于Science Bulletin。化石人類學、古基因組學、考古學等多方面證據表明,距今約5萬~3萬年間,早期現代人曾沿中亞、西伯利亞、蒙古、中國西北地區等向東擴散。這一擴散晚于沿南方路線擴散開始的時間(距今約12萬~8萬年),表明早期現代人的擴散是一個復雜過程,在不同時段有著不同的擴散路線,并且擴散的機制和動因可能有所不同。現代人的起源和演化研究應該重視區域復雜性和基因交流的頻發性。

上新世中期喜馬拉雅山仍未隆升至現今高度

中國科學院青藏高原研究所方小敏、何建坤與合作者推斷晚中新世至上新世中期吉隆盆地盆底海拔約2.5km,而周圍山體海拔超過3.6km。研究論文發表于Earth and Planetary Science Letters。研究團隊在喜馬拉雅山地區吉隆盆地嘗試應用葉蠟正構烷烴氫同位素(δ2Halk)和甘油二烷基甘油四醚(GDGTs)溫度計兩種新興的定量古高度計,從新角度探究這一難題。δ2Halk與δ18Oc重建古高度均依據沿高度降水的瑞利分餾模型,但其形成和保存過程的同位素分餾機制存在較大差異;GDGTs是來源于古菌和一類細菌的細胞膜脂分子化石,能夠記錄其生存環境溫度,可以提供基于微生物生態的定量化證據。