朝鮮戰場上“最出彩”的戰斗

崔雋

1950年盛夏,河南漯河。中國人民解放軍第39軍軍長吳信泉率軍駐扎在此,負責生產和水利建設任務。7月7日,剛吃過晚飯,吳信泉接到了第四野戰軍司令部的電話,說請他速去武漢,有要事交代。臨行前,他同副軍長譚友林等人打了招呼,但沒有表露心里想到的朝鮮戰爭問題。“父親當時已經有了一種即將投入戰斗的預感。”吳信泉中將之子吳皖平對記者說。

往南不到200公里的信陽,梁興初率第38軍駐扎。他也對這場戰事保持密切關注,每天清晨收聽廣播,下午報紙一到就立馬翻看關于朝鮮的報道,晚間和政委劉西元、副軍長江擁輝散步的話題也總是圍繞朝鮮戰局。他們估計,一旦中央決定派兵援朝,很可能有第38軍。因為朝鮮毗鄰東北,而第38軍前身是東北民主聯軍第1縱隊,打過“三下江南四保臨江”“四戰四平”等硬仗,對東北的地理氣候十分熟悉。

同一時期,折向西南1000多公里,川、滇、黔、康一帶,秦基偉率領的第15軍正分散于此,執行剿匪任務。西南地區的匪患未除,秦基偉的日記里又多了朝鮮的局勢。他對形勢反復掂量,對戰事進行預估分析,認為“美國對北朝鮮的攻擊、對臺灣的各種作為以及對東北的掃射,都使戰爭朝著危險的方向發展”。

幾個月后的10月19日,首批25萬名志愿軍陸續跨過鴨綠江,其中就有吳信泉、梁興初率領的軍隊。而秦基偉和第15軍在剿匪告一段落后,主動請纓參與第二批志愿軍,于1951年3月18日開入朝鮮前線。

踏上朝鮮的土地時,吳信泉、梁興初38歲,秦基偉37歲,他們要面對的是“二戰”后最大規模的現代化戰爭,艱苦程度和殘酷程度都是罕見的。戰場上的每分每秒都是膽魄、謀略、智慧和意志的激烈交鋒,而這幾位年輕的中國將領,以幾場精彩的戰斗,打出了名將的聲威。

吳信泉,擊敗“麥克阿瑟的寵兒”

率軍與美軍打響第一槍的指揮官就是吳信泉。

志愿軍入朝6天后,1950年 10月25日拂曉,第39軍急行軍進至朝鮮北部龜城、泰川地區集結。當天,第40軍已在溫井附近與南朝鮮軍第6師展開交戰,抗美援朝第一次戰役正式打響。此時第39軍指揮所設在泰川附近的一個小村莊里,吳信泉一邊等待志愿軍司令部的指令,一邊琢磨眼前嚴峻的形勢。

敵人仍在持續冒進。“聯合國軍”搶先占領了志愿軍預定的防御地區——朝鮮半島蜂腰部以北。南朝鮮軍第6師第7團竄到楚山,對中國境內實施炮擊,第6師主力已進至熙川,第1師正向云山進犯。美軍第24師、英軍第27旅分別竄至泰川、定州以東地區。此前,麥克阿瑟宣稱要在感恩節前全殲朝鮮人民軍,他不相信中國會出兵朝鮮,并始終低估志愿軍的力量和決心。

鑒于戰局變化,彭德懷決定集中第38軍和第40軍兩個師、第42軍一個師重點攻擊熙川之敵,第39軍向云山西北方向前進,阻擊南朝鮮軍第1師北上。接到命令后,吳信泉立即率軍朝云山奔襲。

美軍入朝作戰的地面部隊總指揮是美第8集團軍司令官沃爾頓·沃克中將(1950年12月戰死,后由李奇微接任該職)。比起麥克阿瑟,沃克對志愿軍入朝有所感知,認為仁川登陸以來長驅直入的南朝鮮軍在溫井被打得四處潰逃,一定是遭遇了強大對手。研究地圖時,他猜測出我方下一步要奪取云山。

云山是朝鮮云山郡政府所在地,也是朝鮮北部的交通樞紐,戰略位置相當重要。10月28日,沃克決定將美騎兵第1師投入云山戰場,命令其第8團接替南朝鮮軍第1師的防守,其第5團進至云山以南的龍山洞策應。

美騎兵第1師是華盛頓時代建立的開國元勛師,已經發展為美國王牌軍,全機械化裝備,仍沿用騎兵師番號,號稱160年沒打過敗仗,被稱作“麥克阿瑟的寵兒”,朝鮮戰爭爆發后一直擔負主攻重任。沃克相信,這樣一支軍隊可以守住云山。

10月29日,吳信泉率軍趕到云山城外,實施了三面包圍。第39軍前身是東北民主聯軍第2縱隊,在解放戰爭時期就是一把攻堅尖刀。更早之前的長征時期,作為紅25軍,它是北上先鋒。抗日戰爭中,它參加了平型關作戰。可以說,第39軍同樣是中國人民解放軍歷經淬煉的一支王牌軍。

云山之戰,就是一場中美王牌軍對王牌軍的戰斗。但在戰斗開始前,雙方都不知道對手的確切身份。第39軍以為自己攻擊的是南朝鮮第1師,而美國人以為自己的對手是朝鮮人民軍的精銳。

11月1日清晨,云山大霧彌漫。上午10時許,吳信泉接到彭德懷電話,命令他于當晚在第40軍的協同下圍殲云山守軍。吳信泉當即作出戰斗部署,采用傳統的“圍點打援”戰術:第116師擔任主攻,由西北面向云山攻擊;第115師則以343團在云山以南阻擊來增援的敵軍;第117師從東面進攻云山,以1個團的兵力切斷敵人后路;計劃當晚7時30分發起總攻。

下午3時30分,第116師前沿觀察員發現,云山外圍敵人的坦克、汽車、步兵開始調動,推測敵軍可能要逃跑(實為換防)。吳信泉當機立斷,命令部隊提前發起進攻。下午5時,總攻開始,炮兵發出怒吼,緊接著機關槍聲和手榴彈聲此起彼伏。僅僅兩個小時,第39軍就占領了云山外圍陣地。這時,戰士們才發現主要對手不是南朝鮮軍,而是黃頭發、大鼻子、藍眼睛的美國士兵。

“對我父親來說,云山之戰本是他擔任軍長后指揮的第一場戰斗,也是他在異國指揮的第一場戰斗,意義已經很重大。得知對手是美軍后,這又成為他第一次指揮部隊與美軍作戰,于是他就更加決心要與敵人較量一番,全軍士氣也更加高漲。”吳皖平說。

在這場戰斗中,吳皖平分析,盡管我軍缺乏空中支援,缺乏重型火炮,而美軍擁有世界上最精良的裝備,但他們一怕近戰,二怕夜戰。“首次和中國軍隊交手,美軍無法適應我軍兇猛的近戰,手忙腳亂,很快就被沖垮了。”東方的夜色讓美軍變得遲鈍和恐懼,志愿軍卻可以像靈敏的貓一樣撲向他們,迅速準確地插入防線薄弱地段。發起進攻時,志愿軍的喊殺聲、口號聲、鑼聲、鼓聲混在一起,震耳欲聾,更使美軍膽寒。他們不知志愿軍的打法是何戰術,只有慌忙逃竄。一個美國兵走投無路悲呼道:“上帝!這是一場中國式的葬禮!”

云山之戰持續了兩個晝夜,這場中美軍隊現代史上的首次交鋒以美軍失敗告終。第39軍在云山共計殲滅美騎兵第1師第8團大部、第5團一部以及南朝鮮軍第1師第12團一部,共斃傷俘敵2000余人,其中美軍1800余人,擊毀繳獲坦克28輛、汽車170余輛、各種火炮119門,繳獲飛機4架,擊落3架,受到彭德懷通令嘉獎。

云山之戰的漂亮殲敵只是一個開端。整個抗美援朝戰爭中,吳信泉率第39軍參加了第一到第五次戰役和后期陣地防御戰,打出了一些經典戰例。第三次戰役中,他一邊指揮主攻師轉入地下隱蔽,一邊巧妙組織一個團進行佯攻,吸引火力,掩護主攻師順利突破臨津江,完成了志愿軍把戰線推到“三八線”的關鍵一戰;在第四次戰役中,他指揮部隊將華川湖水庫大堤閘門打開,沖垮了美軍一個炮兵陣地,沖光了帳篷,沖毀了公路,使美軍前進受阻……這也是為什么吳信泉長子吳皖湘會說:“父親打了一輩子仗,最出彩的就是在朝鮮戰場。”

梁興初,打出一支“萬歲軍”

第一次戰役結束后,志愿軍黨委召開了第一次全會,對這次戰役進行總結。盡管第38軍出色完成了飛虎山守備任務,但由于沒有成功穿插熙川,軍長梁興初在會上受到了彭德懷的嚴厲批評。

任務失敗的原因,出在當時一個錯誤情報——熙川正被美軍黑人團占領。梁興初考慮到黑人團裝備好、火力強,且志愿軍此前從未與之交過手,對敵一無所知的情況下不好貿然進攻,于是命令部隊停止前進,就地待命。等第38軍再進攻時,熙川已是一座空城,敵人早已撤退。事后查證,所謂美軍黑人團占領熙川只是謠傳。

在高級別干部會議上被點名痛批,對梁興初來說還是頭一次。“我父親當時想的是,罵我可以,但罵第38軍不行。錯了就錯了,他擔責。”梁興初中將的次子梁曉源對記者說。會后,梁興初找到彭德懷秘書:“你告訴彭老總,請他不要生我的氣了。我梁興初是有骨氣的,第38軍不會是孬種,我回去就召開軍黨委會總結教訓,拼出老命,也要打好下一仗!”

沒多久,梁興初和第38軍就等來了證明自己的機會。當時,麥克阿瑟把在朝鮮的美軍分成了東西兩個集團,美第8集團軍司令官沃克將沿清川江向北發起進攻,第10軍司令官尼德·阿爾蒙德將沿長津湖向北進攻,之后雙方會師,欲將志愿軍和朝鮮人民軍包圍其中。

掌握了“聯合國軍”的動向后,志愿軍決定發動第二次戰役,采取誘敵深入戰術,把敵人引到清川江以北山地,引入我軍包圍圈,然后穿插分割,運動殲敵,爭取在東西兩線消滅敵人至少6到7個團,將戰線推至平壤、元山一帶。

這次戰役前期進攻的重點是德川。在麥克阿瑟的作戰計劃里,德川是“聯合國軍”東西兩線“虎頭鉗”的連接點,戰略位置極其重要。志愿軍如果控制德川,就能打開戰役缺口。志愿軍副司令韓先楚提出,讓第42軍配合第38軍攻打德川。但梁興初拒絕了這個建議,他相信第38軍有這個能力:包打德川,殲滅南朝鮮軍第7師。

“接到德川這個任務后,我父親對作戰計劃思考了一夜,抽了一整條煙,反復考慮怎么包圍才能讓敵人一個都不漏,最后拿出了作戰方案。”梁曉源說。梁興初最終決定兵分三路:以第112師、第113師在南朝鮮軍第7師兩翼發起進攻,迅速前出至德川以西、以南地區;以第114師從正面突擊,將敵軍圍殲于德川地區。此外,梁興初命令軍偵察科科長張魁印帶領一支約300人的隊伍,在不到兩天的時間里,行軍100多公里,孤身插入敵后,炸掉大同江上的武陵橋,封住敵人后路。

1950年11月25日,第114師首先從正面對德川實施了強攻,兩翼的第112和第113師也隨后包抄上來,德川地區的南朝鮮軍第7師被“包了餃子”。戰至26日晚7時左右,第38軍將被圍之敵大部殲滅。然而戰斗還沒結束,為阻止沃克的第8集團軍撤至清川江南岸集結并建立防線,志愿軍決定采取穿插迂回戰術,欲將敵人攔截在價川以北,爭取大量殲滅。

在德川、寧邊的上空,沃克在一架戰斗機上親眼目睹了南朝鮮軍亂成一團、四處逃竄的景象。他深知西線被撕開了戰役缺口,如果志愿軍繼續將退路截斷,第8集團軍的后果將不堪設想。于是他開始調動兵力堵塞戰線缺口,阻止志愿軍穿插迂回。

1950年11月27日,梁興初接到了志愿軍司令部緊急命令,第38軍迅速向軍隅里進攻,插向三所里,堵住價川、軍隅里方向的南逃之敵,扎上“大口袋”的口子。經考慮,他決定讓善于穿插的第113師完成這個重任。德川距離三所里足有70多公里遠,沿途全是山路和水路,中間還可能遭到攔截和轟炸,而第113師只有十幾個小時,這意味著戰士們必須一刻不停地跑步前進才能在規定時間內到達目的地。

1950年11月28日早上7時,第113師抵達三所里。此時,公路盡頭出現了南撤的美軍和北援的南朝鮮軍隊,第113師只比敵人早到了5分鐘。正是因為這5分鐘,讓第38軍關死了三所里的閘門,掌握了戰場主動權。隨后,美軍發起了多輪沖擊,但第113師像一顆釘子一樣釘在了三所里。他們和美軍展開了白刃戰,雙方從山坡打到山腳,撞擊聲、叫罵聲、骨頭碎裂聲交織在一起,志愿軍視死如歸的精神令對手驚駭,美軍再次退去。

眼看突破三所里無望,沃克命令部隊轉向三所里西北方向的龍源里,殊不知這條路也被第113師337團堵住了。南逃和北援的美軍相距僅1公里,但是因為堅守在那里的第113師,這短短1公里,美軍就是無法逾越。

三所里、龍源里、松骨峰……敵人南逃的閘口被接連封堵后,梁興初腦中冒出一個念頭,2萬多人的部隊暫時封堵了兩三倍于我且武裝精良的敵人,僵持久了會怎樣呢?敵人很可能變逃跑為攻擊,最后突圍出去。于是他做出了一個大膽部署,命令各部集中兵力、兵器,對潰敗之敵先予以嚴重的殺傷,然后割裂圍殲之。在命令最后他寫道:“不要怕亂打仗,要以亂對亂,以團或營為單位,各自為戰,多捉俘虜多繳槍。”

30日夜,價川以南,龍源里以北,縱深30公里的地域,圍殲戰打得異常激烈。至12月1日晚7時,戰斗勝利結束。在第二次戰役中,第38軍共斃傷敵7400余名,俘敵3600余名,其中美軍1042名,繳獲各種火炮389門,汽車1500余輛,坦克16輛,電臺51部。此役第38軍殲敵總數約占志愿軍殲敵總數33%和西線殲敵總數48%。

第二次戰役的勝利,徹底粉碎了美軍“圣誕節結束戰爭”的總攻勢,沉重打擊了敵人囂張氣焰,為扭轉朝鮮戰局起到了關鍵作用。1950年12月1日,彭德懷親自起草了對第38軍的嘉獎通令,在電報稿拍發前,彭德懷又在電文末尾揮筆加了一句:“中國人民志愿軍萬歲!38軍萬歲!”從此,第38軍有了響當當的“萬歲軍”稱號。

秦基偉:“抬著棺材上上甘嶺”

1951年6月11日起,抗美援朝進入“邊打邊談”的第二階段,志愿軍以陣地戰為主,進行持久的積極防御作戰。1952年4月,秦基偉率第15軍接防五圣山陣地。這里是朝鮮東西海岸的連接點,控制著金化、平康、鐵原三角地帶,是中部戰線的戰略要地。因此,彭德懷叮囑秦基偉:“五圣山是朝鮮中線的門戶,失掉它我們將后退200公里無險可守。誰丟了五圣山,誰就要對朝鮮的歷史負責!”

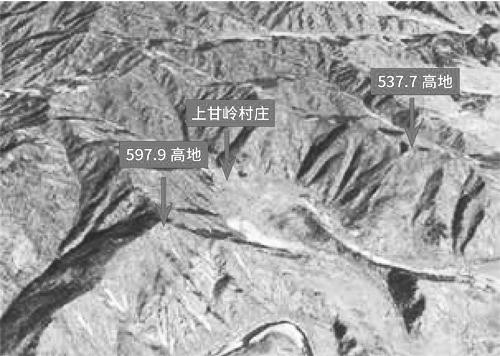

上甘嶺位于五圣山的南面,其兩側有兩個小山頭,分別是597.9高地和537.7高地,它們互為犄角,是五圣山前沿的重要支撐點。1952年10月14日,這里爆發了開戰以來最激烈的一場戰役——上甘嶺戰役。交戰雙方在3.7平方公里的土地上,陸續投入11萬兵力進行反復爭奪,火力之猛,戰斗之殘酷,在世界戰爭史上罕見。

當天,“聯合國軍”動用美第7師、南朝鮮軍第2師7個營的兵力,在300余門火炮、27輛坦克、40余架飛機的支援下,分六路向第15軍45師135團兩個連防守的597.9和537.7高地發動進攻。時任美第8集團軍司令官詹姆斯·范弗里特將此攻勢稱為“扭轉當前戰局”的“攤牌作戰”,又稱“金化攻勢”。

秦基偉將這一天形容為“一生中又一個焦慮如焚的日子”。光這一天,美軍就發射了30萬發炮彈,規模之大,手法之狠,都是空前的。“10月14日到20日,是上甘嶺戰役的最高峰,最緊張、最殘酷。我們準備得很充分,敵人準備得也很充分。戰爭發起后,敵人想一鼓作氣拿下,我們想一下子把敵人打下去。”秦基偉在1988年回憶上甘嶺戰役時說。他做過一個形象的比喻:“這期間敵我雙方經過長時間準備都憋足了勁,好比下棋一樣,出手就是當頭炮。”

連續7個晝夜,秦基偉在指揮所沒合過眼,一直守在電話旁。“一會兒前面報來消息:上去了!表面陣地全奪回來了!好!心中自然一喜;一會兒前面又傳來報告:陣地又被敵人奪取了,心情又沉重起來……”秦基偉生前接受采訪時這樣形容膠著的心情。這期間美軍投入7個團、17個營的兵力,而第15軍則投入3個團、21個連的兵力,以傷亡3200余人的代價,殲敵7000余人。中國人民志愿軍特級戰斗英雄黃繼光、一級戰斗英雄孫占元,就犧牲在這7天的反復爭奪戰里。

第15軍45師參戰連隊傷亡過半,有的連隊只剩下幾個人,師作戰科長匯報傷亡情況時在電話里失聲痛哭。秦基偉內心非常悲痛,但他知道,越是困難,決心越是要硬,仗打到一定火候,往往就是拼意志、拼決心、拼指揮員的堅韌精神。他對45師師長崔建功說:“15軍的人流血不流淚。誰也不許哭!傷亡再大,也要打下去。咱們國家像15軍這樣的部隊多得很,只要打贏了,把我們15軍打光了也在所不惜!”而他自己,也立下了“抬著棺材上上甘嶺”的誓言。

從1952年10月21日開始,第15軍從表面陣地拉鋸戰轉入坑道戰,上甘嶺戰役進入第二階段。坑道是志愿軍屯兵和實施反擊的有力依托。南朝鮮軍第2師師長丁一權曾大為困惑:“高山被密集的炮火洗過了一遍又一遍,怎么還會有那么多中國軍隊?為什么炮火一停,他們就像從地底下冒出來的,拎起槍又開打了?”從10月21日到29日,第15軍組織班組兵力以突擊手段出擊158次,共殲敵2000余人,并恢復7處陣地。

10月30日晚10時,秦基偉一聲令下,第15軍百余門火炮和30門120毫米重迫擊炮一起發射,向597.9高地實施猛烈的炮火準備,拉開了決定性反擊的序幕。31日凌晨,597.9高地陣地全部被我軍收復。戰士們隨手抓把土,就數出32塊彈片,一面紅旗上有381個彈孔,1米不到的樹干上,嵌入了100多個彈頭。11月5日,敵軍放棄對此陣地的爭奪。11月11日,秦基偉在日記中寫道:“強大的反擊于下午4時20分(開始),我們的步兵發起了沖鋒,7時全部恢復了陣地。堅守在坑道的勇士們高興了,他們個個都是英雄漢。英雄的陣地,英雄們堅守。”

自1952年10月14日至11月25日,鏖戰43天,第15軍頂住了“世界戰爭史上最猛烈的一次火力攻擊”,“聯合國軍”從上甘嶺起,至上甘嶺止,一步未進,寸土未得。范弗里特鼓吹的“金化攻勢”被徹底粉碎,他承認:“這是戰爭中最血腥和時間拖得最長的一次戰役,使‘聯合國軍受到重大損失。”此后,朝鮮戰局穩定在了北緯38度線上,抗美援朝戰爭的最終勝利得以加速到來。

戰后,范弗里特回憶說:“中國士兵是一個頑強的敵人。他們沒有防彈背心和鋼盔。他們只穿上軍服,戴上軍帽,踏著帆布鞋。他們挎著步槍,腰上皮帶配有200顆子彈。他們攜帶數枚制造粗劣的手榴彈,糧食是用米和雜糧磨成粉狀,裝在一條長管形布袋里,必要時可維持十幾天……但是,他們永遠是向前作戰,奮不顧身的,有時甚至滲透到我們防線后方,令我們束手無策。”

美國學者約瑟夫·格登在《朝鮮戰爭——未透露的內情》一書中說:“在美國不愉快的經歷中,朝鮮戰爭算是其中的一個:當它結束之后,大多數美國人都急于把它從記憶的罅隙中輕輕抹掉。”美國五星上將奧馬爾·納爾遜·布雷德利則對這場戰事做了一個更簡短的總結:“我們在錯誤的地方、錯誤的時間、同錯誤的對手打了一場錯誤的戰爭。”

(摘自《環球人物》2020年第15期。作者為該刊記者)