中國山水畫之“勢”論

◇ 姜宏敏

一、先秦哲學的“勢”論

先秦時期,《孫子兵法》和韓非子都對“勢”進行了深刻闡發,這分別是從軍事與政治角度加以闡發的。《孫子兵法》中有《勢》篇專門談“勢”在戰爭中的作用〔1〕。孫子云:“如激水之疾,至于漂石者,勢也;鷙鳥之疾,至于毀折者,節也;是故善戰者,其勢險,其節短。勢如擴弩,節如發機。”孫子認為,“勢”的主要特征就在于速度(疾)的形成,在敵我雙方處于對立狀態時,其勢之“疾”可以通過采取迅速的行動以達到壓制對方的目的。與《孫子兵法》對“勢”的闡發不同,韓非子是從政治統治的方面來闡發“勢”的意義。他在慎到、荀子的基礎之上,提出自然之勢與人設之勢,明確將這兩種勢進行區分。自然之勢是一種外力無法逆轉的趨勢,帶有一定的趨向性和客觀性。人設之勢,主要是對君主提出的統治方略,認為(如堯、舜、桀、紂)通過人設之勢,使其江山穩定鞏固。他主張強化君主的勢位,強調君主應擁有絕對的權勢和威勢,對臣民實現全面壓制,以形成一種國家的秩序,從而構成君主的絕對權威以及君主對臣民的統治。值得一提的是〔2〕,管子在《形勢解》中云:“天不變其常,地不易其則。”這是講,任何事物的存在都有其自身法則。據此他對君臣、父子、貴賤等關系進行闡述分析〔3〕,指出:“明主不用其智,而任圣人之智;不用其力,而任眾人之力。故以圣人之智思慮者,無不知也;以眾人之力起事者,無不成也。”認為君主要善于利用周圍的人勢及其規律,只有這樣才能治理好臣民,成為一個賢明的君主。

先秦哲學論“勢”雖與藝術和美學沒有直接關聯,但卻包含了“勢”之概念的最初內涵,即注重“勢”因速度和運動而構成的趨向,強調“勢”的壓制、威凜的形態,說明“勢”具有一種統攝和協調其他因素的綜合力量。這些含義都為后來“勢”在后來轉化為美學概念埋下了伏筆。

二、“勢”的美學概念確立

“勢”作為審美范疇,最先是在書論中出現的。東漢崔瑗的《草書勢》最早提出了“勢”的審美概念。他從草書的結構、章法等方面探討的書法之“勢”的形成〔4〕。他說:“抑左揚右,望之若欹。”又說:“獸跂鳥跱,志在飛移;狡兔暴駭,將奔未馳。在或黝黭,狀似連珠,絕而不離。”這些論述以動物的狀態形象地揭示了草書結體和章法之“勢”的審美表現。繼而蔡邕在《九勢》中考察了九種用筆之法的基礎上,進一步探究了書法“勢”的特征〔5〕,并進而又從哲學高度闡發了“勢”構成的根據:“夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣。”認為書法中的形勢出自自然,而自然則是由陰陽二氣所生。由此造成了勢來不可止,勢去不可遏〔6〕。后來康有為說“古人論書,以勢為先”。崔、蔡二人的書論就是很好的明證。東晉大書法家王羲之則明確將書法之勢與軍事和兵法相喻相連〔7〕。他說:“夫紙者陣也,筆者刀鞘也,墨者鍪甲也,水硯者城池也,心意者將軍也,本領者副將也,結構者謀略也 出入者號令也,屈折者殺戮也。”可見先秦哲學論勢思想對后世書畫理論的深刻影響。這都表明,正是在漢魏至晉,“勢”已由先秦哲學范疇轉變為美學概念,從而為后來書畫美學和藝術創造追求“勢”的構成提供了直接的思想條件。

[北宋]范寬 溪山行旅圖軸 206.3cm×103.3cm 絹本墨筆 臺北故宮博物院藏

三、山水之“勢”

1.繪畫之勢的概念提出

六朝時期山水畫逐步從地圖繪制中分離出來〔8〕。王微在《敘畫》中說:“且古人之作畫也,非以案城域、辨方州、標鎮阜、劃浸流。”這一論述指出地圖和山水畫雖都是描繪自然山川風物,但區別在于地圖注重地理位置的形勢劃辨,繪畫與之相較顯然不同。魏晉南北朝時期,山水畫作為獨立畫科確立后,畫論關于“勢”的描述就產生了。顧愷之是最早在繪畫中提出“勢”的概念的〔9〕。他在《論畫·孫武》中寫道:“若以臨見妙裁,尋其置陳布勢,是達畫之變也。”這里的置陳、布勢這兩個詞匯是軍事用語的影響,“陳”即“陣,置陳就是布陣的意思,由此構成了繪畫空間關系和構圖上的呈現,并通過人的畫面布局巧妙裁定〔10〕。顧愷之在《畫云臺山記》中又說:“夾岡乘其間而上,使勢蜿蟮如龍骨,畫丹崖臨澗上,當使赫巘隆崇,畫險絕之勢。”這里則是“勢”的另一種含義,“勢”就像蜿蜒的龍骨,在描繪客觀對象的面貌和形態之上表現了山脈巖石的氣勢。除此之外,顧愷之還提到人物畫的“情勢”〔11〕。顧愷之云:“《七佛》及《夏殷與大列女》,二皆衛協手傳而有情勢。”所畫人物蘊含情感,就會有勢〔12〕。梁元帝蕭繹在《山水松石格》中說:“設奇巧之體勢,寫山水之縱橫。”這里強調的也是山水畫面的構圖布局,通過奇巧的體勢,描繪山水的縱橫之態。由此可知,漢晉以來,作為審美概念的“勢”進一步由書法領域推廣到繪畫領域,它標志著“勢”的內涵已然逐步豐富和充實起來。

2.自然之勢—從宗炳談起

宗炳的《畫山水序》是中國繪畫理論史上真正意義上的第一篇山水畫論,該文提出了一系列的美學命題和概念,如“澄懷味象”“應目會心”“暢神”等。這是魏晉南北朝文人士大夫對自然的關注,以及玄學興起和佛學盛行的產物〔13〕。宗炳在《畫山水序》中說:“今張絹素以遠映,則昆閬之形,可圍于方寸之內。豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體百里之遠。是以觀畫圖者,徒患類之不巧,不以制小而累其似,此自然之勢。”宗炳認為,在方寸之內便可把昆山閬山之形之勢納入其中,并不因制小而使形似不類,而妨礙觀賞山水畫,也并不因為畫面有限而領略其“勢” “自然之勢”。宗炳認為山水取景,只有遠距離才能看得廣,才能看到山川的全貌了。在這一過程中,畫家就不能局限于視覺限制,要保持澄凈的內心去感受自然,再通過藝術加工,進而將“自然之勢”表現在畫面之中。這里的“自然之勢”包含了山水“以形媚道”的宇宙境界,映顯了“質有而趣靈”的生動形態。這是中國繪畫山水理論第一次明確提出了“勢”的概念,并具有極為豐富的審美內涵,對后世繪畫產生深遠影響。

[南宋]馬遠 松壽圖軸 122.8cm×52.5cm 絹本設色 遼寧省博物館藏

[明]沈周 廬山高圖軸 193.8cm×98.1cm 紙本墨筆 臺北故宮博物院藏

3.山水“動”勢

宗炳《畫山水序》的影響在同時代王微的《敘畫》中直接體現出來了。這時山水畫已然擺脫實用功能,與地圖區別開來。王微在繼承宗炳的“自然之勢”基礎上,進一步強調山水畫應該追求“動”勢〔14〕。在《敘畫》中云:“本乎形者融靈,而動變者心也。”我們可以將這里的“形”“靈”“動”這幾個概念聯系起來理解,即形是靈的依托,在靈的基礎之上才能實現“動”。這里的“靈”就是創作主體想象的體現,山水畫不僅要將客觀事物的外在形象描繪出來,還要融入創作主體的主觀感受(心),才能把握自然山水的“動勢”,從而才能打動人,引發人的情感。那么如何去把握“靈”與“動”呢?〔15〕王微又說:“靈亡所見,故所托不動。目有所極,故所見不周;于是乎以一管之筆,擬太虛之體。”他認為如果“靈”不存在山水之中,則“動勢”也將消失。而人的視野是有限的,盡覽萬物,“靈”卻是無窮無盡的,邵人的主觀想象則是不受限制的,可以打破時間與空間的限制。畫面之中所呈現的“太虛之體”(氣)是一種抽象無形的存在,它借托山水畫有限的物象表現出來,“氣”(太虛之體)大化流蕩,從而使山水“動勢”生之。從《畫山水序》中的“自然之勢”到王微《敘畫》的“動勢”,強調山水畫將宇宙萬物的無限變化性表現出來,才具有生命力與審美趣味〔16〕。因而他在《敘畫》中云:“眉額頰輔,若晏笑兮;孤巖郁秀,若吐云兮;橫變縱化,故動生焉。”意思是:山的狀貌像是人含笑時眉毛、額頭、面頰所呈現出豐富的表情。孤立的山巖與蒼郁秀麗的林木,仿佛在云氣吞吐之中處于變幻無窮之中,畫家通過用筆的橫縱變化加以表現,便使畫面具有“動”變之勢。宗炳提到的“融靈”(即心)乃是“動”的產生主觀緣由,并非僅僅止于客觀對象的變化,“融靈”就是創作者的“思”與“情”〔17〕。王微所云“豈獨運諸指掌,亦以明神降之”“此畫之情也”,就是很好的說明〔18〕。王微還說云:“夫言繪畫者,競求容勢而已。”所謂“容勢”,乃為蘊含著“靈”的山水“動”勢,人對自然的感悟并通過主觀融入表現出來的動態之美。王微的理論大大推進了宗炳的山水畫思想,使人們對“勢”的審美內涵認識又深化了。

4.山水“遠”勢

在魏晉南北朝時期,山水畫作為獨立畫科初步形成,在這一基礎上,宗炳首先提出了“張素遠映”的說法。而后五代兩宋,隨著山水畫的發展和成熟,荊浩、郭熙相繼提出了山水畫的“遠勢”理論。荊浩在《筆法記》中說:“山水之象,氣勢相生。”要求畫家在表現山川巖石之“真”的同時,又將山水作為統一整體來加以描繪〔19〕。他又在《山水節要》中指出:“運于胸次,意在筆先,遠則取其勢,近則取其質。”這里荊浩首次提出“遠”而取其“勢”的思想,對后來郭熙的山水畫理論產生直接影響。荊浩的繪畫理論為創立北方山水畫派提供了思想基礎,這在其作品《匡廬圖》中可見一斑。畫面描繪的是北方雄偉壯闊的山川風貌,采取了全景式構圖,以遠觀的視角將山川樹木納入畫面整體布局之中,表現了雄峻宏偉之“勢”〔20〕。北宋郭熙在《林泉高致》中說:“真山水之川谷,遠望之以取其深,近游之以取其潛。真山水之巖石,遠望之以取其勢,近看之以取其質。”這是對荊浩思想的發揮,強調采取不同的方式來觀照山水〔21〕。郭熙又進一步發展了宗炳見解(張素遠映),提出了著名的“三遠”說:“山有三遠,自山下而仰山顛謂之高遠,自山前窺山后謂之深遠,自近山而望遠山謂之平遠。”“三遠”實質上就是山水三種不同的勢態。接而韓拙提出了“新三遠”(闊遠、迷遠、幽遠),“新三遠”并非僅僅是一個空間勢態的展現,而且是畫家通過遠望這一過程融入了畫家自身的所思所想,并與山川萬物的勢態相互滲透,最終形成一種帶有主觀色彩的山水之“勢”。郭熙和韓拙的“三遠法”將畫家的內心世界與自然萬物聯系起來,也將自身的主觀感情注入創作過程中,從而描繪出“可游”“可居”的山水之境。

四、山水之勢的審美氣象

1.渾淪之勢

[清]龔賢 溪山煙樹圖軸 紙本墨筆

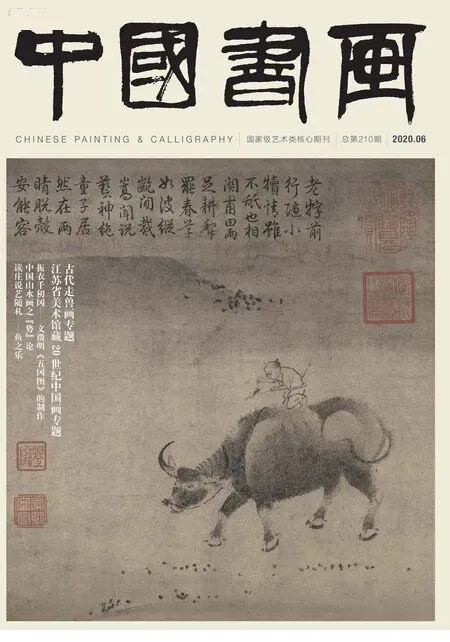

李成與范寬是北宋初期山水繪畫的杰出代表,作品表現了北方山水的雄厚壯闊之勢。韓拙在《山水純全集》中記載云:“王冼謂李公家法,煙嵐輕動,如對面千里,秀氣可掬,范寬的畫則如面前真列,峰巒渾厚,氣壯雄逸,筆力老健。”這一論述認為李成和范寬都展現了北派山水的渾淪之勢。李成師承荊浩、關仝,別具一格,從荊關一派宏偉壯麗的格局中脫穎而出〔22〕。鄧椿在《畫繼》中記載其山水曰:“寓意于山水,凡煙云變滅,水石幽閑,平遠險易之形,風云晦冥之態,莫不盡其妙,議者以謂古今第一。”可知其畫作善繪煙云迷幻、山石幽閑之景,并顯示出平遠險絕之勢〔23〕。王辟之在《澠水燕談錄》中對其風格評價曰:“氣象蕭疏,煙林清曠,筆勢穎脫,墨法精絕。”〔24〕盡顯山川“曠遠之勢”。其代表作《寒林平野圖》,近景處長松挺立,老根蟠臥;遠景處山巒綿亙,溪流遷回,煙靄蒙蒙。畫面采用平遠式構圖,將縱深關系層層深入,表現了其作者內心的清絕、孤獨之感,也營造了蕭疏曠遠的氣氛。所謂“煙林平遠之妙,始自營丘”(《圖畫見聞志》)。范寬初學李成,后自生新意,別成一家,繼承了荊浩“善寫云中山頂,四面峻厚”的高遠式構圖,所畫峰巒渾厚端莊,氣勢壯闊偉岸,具有雄奇險峻之感〔25〕。米芾在《畫史》中評價范寬的繪畫風格曰:“范寬山水叢叢如恒岱,遠山多正面,折落有勢;溪山深虛,水若有聲。”主峰正面聳立,山頂多好密林,給人以仰視的壓迫感,氣勢逼人。其用筆善用槍筆,使畫中的景物如鐵屋石人,具有沉厚的重量感。其用墨以濃重黑沉為主,昏暗中層層疊壓,顯示了一種崇高的壯美感〔26〕。米芾稱其“晚年用墨太多,土石不分”(《畫史》),卻也側面反映了范寬山水畫的大氣磅礴、沉雄高古。其代表作《溪山行旅圖》就是極好的范例〔27〕。后來董其昌《畫禪室隨筆》對范寬作品風格境界作了如下概括:“范寬山川渾厚,有河溯氣象 物態嚴凝,儼然三冬在目。”這是對山水渾淪之勢的極好說明。

2.元人山水的蕭瑟氣象

在宋代之后,元代山水畫又達到了一個高峰,山水畫更加趨于寫意性。無家無國的元代文人山水畫多添一份蕭瑟、悲涼之感,其中以倪瓚為最具典型的代表。其畫面風格天真幽淡、簡遠高逸、荒寒寂寞。倪瓚的一生是隱逸的人生〔28〕。惲南田在《南田畫跋》中云:“畫以簡貴為尚,簡之入微,則洗盡塵滓,獨存孤迥。煙寰翠黛,斂容而退矣。”繪畫創作以簡入微,最大限度地略去一切可有可無的東西,使物象中的立意得以集中表現。這在倪瓚的作品中得到很好的印證〔29〕。《南田畫跋》又說:“云林畫,天真澹簡,一木一石,自有千巖萬壑之趣。今人遂以一木一石求云林,幾失云林矣。”從其評價中可以看出,倪瓚畫面雖簡而淡,卻有豐富不盡的趣味,并展示了一種其他畫家少有的蕭疏之感。倪瓚山水多采取“一河兩岸,三段式”構圖,是對南宋“馬一角”“夏半邊”的進一步發展,具有“遠”“簡”“逸”的特點。其作品《六君子圖》是典型代表。畫中近岸是松、柏、樟、楠、槐、榆六棵樹,疏密結合,整幅畫的上、中、下都留有一片空白,一派蕭荒寂寞之境,從中可以透視倪瓚內心的孤寂、悲涼。倪瓚這種獨特的構圖方式,在其“逸氣”的引導下形成一種獨有的風調〔30〕。倪瓚在《答張藻仲書》中道:“仆之所謂畫者,不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”正是這種不為形似、任其自然、無欲無求的心境,才能創造出蕭散簡逸的審美意境。由宋至元,山水畫由表現“無我之境”轉為“有我之境”,不再追求雄渾博大的氣象,也不將準確表現客觀物象作為藝術目標,而是通過物象強烈表達主觀的感受,并將自己與自然之境化合一體。如《安處齋圖》體現的是典型的“有我之境”,畫面的幾棵樹占畫面很小的比重,樹的結構與線條更加簡約,卻能讓人感受到平淡的精神世界中有一種悲與孤的蕭瑟之感縈繞其中,從而構成了與宋代山水不同的情“勢”。元代漢族文人政治上的失意,胸中郁氣無處抒發,隱逸之風盛行,這是這一時期山水畫的蕭瑟氣象形成的社會緣由,我們從中能夠真切感受到因時代更迭給山水審美勢態構成所投射下的陰影。

3.山峰主從之勢

黃公望是“元四家”之首,與倪瓚分別代表了元代山水畫的不同風格。黃之山水畫主要繼承了董源、巨然,又吸收融合各家之長,形成別具一格的個人特色。與倪瓚表現江南平淡的河湖汀渚不同,他常畫層巒疊嶂的山峰、雜木長松,表現大自然山水的雄奇峻勢〔31〕。明代李日華在《六硯齋筆記》中云:“體格俱方,以筆鍶拖下,取刷絲飛白之勢,而以淡墨籠之,乃子久稍變荊關法而為之者,他人無事耳。”黃公望運用簡練的筆法、淡淡的筆墨,在描繪江南山水的秀麗與平淡的同時,也能表現出北方山水的雄渾之勢,從頭將南北方山水特點兼收并用。黃公望關于山水畫構圖方面的論述,繼承了郭熙的“三遠法”,又有了開創性的發展〔32〕。在《寫山水訣》中自述道:“山論三遠,從下相連不斷,謂之平遠;從近隔開相對,謂之闊遠;從山外遠景,謂之高遠。”他以韓拙的“闊遠”法門闡釋了郭熙的“深遠”法,豐富了人們對山水的構圖的認識。黃公望創作的《天池石壁圖》描繪的是吳縣天池山,主峰居畫面正中,向遠處連綿不斷,氣貫山脈,兩側用淡墨的皴或者留白,虛實相生,側峰向畫面外延伸,山勢陡峭。畫面雖然繁密景色,然疏密關系富有變化,洋溢出輕快的節奏感。構圖圍繞山峰的主從之勢,巧妙地將山石樹木合理布局,生動表現了山峰之間此起彼伏的運動感與連續感。再如《丹崖玉樹圖》,主峰居正中,使整個畫面具有主心骨,構圖具有穩定性,遠景處各峰之間錯落有致,近景處山脈蜿蜒矗立,增添變化。可見黃公望山水構圖十分注重主從之勢的展示〔33〕。他在《寫山水訣》中云:“山頭要折搭轉換,山脈皆順 眾峰如相揖遜,萬樹相從,如大軍領卒,森然有不可犯之色。”這表明山水布局安排主從有序,轉折變化,才能表現出一種大軍領卒的森然之勢。

4.山水龍脈之勢

清代“四王”推崇“復古”,王原祁在繼承古人基礎上,注重山水畫創作中“經營位置”這一法則,進而提出了山水構圖方式 “龍脈”說〔34〕。“龍脈”一詞最初起源于風水學領域,“地脈之行止起伏曰龍,龍者何?山脈也”,本義是指山脈的走向和高低起伏的動態氣勢。王原祁將之引申到在山水畫的布局章法中〔35〕。他在《雨窗漫筆》中說:“龍脈為畫中氣勢源頭,有斜有正,有渾有碎,有斷有續,有隱有現,謂之體也。”王原祁認為,“龍脈”就是山水畫氣勢的源頭,表現形態具有變化性、豐富性。所謂“龍脈為體,開合起伏為用”(《雨窗漫筆》)。這里他用哲學范疇的“體”來闡釋龍脈,而以“用”來說明山水的變化,將繪畫的中開合、節奏的起伏和山峰的虛實布置視為龍脈的延伸,并使之在對立關系中表現為和諧統一的格局〔36〕。王原祁在作品《深壑溪庭圖》中題稿云:“古人作畫先定龍脈,后審起伏開闔,總以氣行乎于其間。”這是講,畫面中山脈自近處蜿蜒到遠處,經由起、承、轉、合的布局,通過協調空間關系,“龍脈”貫穿于各山峰的開合起伏之中,主體與部分之間的關系,部分與部分之間的關系 這就形成了山水之“勢”。如《山中早春圖軸》,畫面中自主峰之起,副嶺兩側相隨,或起或伏,或高或低,或曲或直,高低起伏的山巒,并點綴了錯落有致的樹木。作品中明顯受到黃公望的影響。王原祁既仿古人之法,又注重“隨意結構”,并追求個人的創造發展,不為成法羈絆,在前代山水畫之“氣勢”的理論基礎上提出了“龍脈”說,并以繪畫實踐建立了一個山水畫布局(勢)的審美范式。王原祁的山水畫在構圖上看似沒有多少變化,但是它將山峰、巖石、樹木加以分解,重新組合,展示了“龍脈”的藝術建構,從而以渾樸的筆墨和獨特的構圖展示了“勢”的審美價值。清初“四王”中,王原祁成就最尤為突顯,且追隨者眾多,對清代乃至近代中國山水畫都產生了深遠影響。

注釋:

〔1〕 《孫子兵法·勢篇》。

〔2〕〔3〕《管子·形勢解》。

〔4〕 崔瑗:《草書勢》。

〔5〕 蔡襄:《九勢》。

〔6〕 康有為:《廣藝舟雙楫》綴法第二十一。

〔7〕 王羲之:《書論》。

〔8〕〔14〕〔15〕〔16〕〔17〕〔18〕王微:《敘畫》。

〔9〕 顧愷之:《論畫》。

〔10〕 顧愷之:《畫云臺山記》。

〔11〕 顧愷之:《魏晉勝流畫贊》。

〔12〕 蕭繹:《山水松石格》。

〔13〕 宗炳:《畫山水序》。

〔19〕 荊浩:《山水節要》。

〔20〕〔21〕郭熙:《林泉高致》。

〔22〕 韓拙:《山水純全集》。

〔23〕 鄧椿:《畫繼》。

〔24〕 王辟之:《澠水燕談錄》。

〔25〕〔26〕米芾:《畫史》。

〔27〕 董其昌:《畫禪室隨筆》。

〔28〕〔29〕惲南田:《南田畫跋》。

〔30〕 倪瓚:《答張藻仲書》。

〔31〕 李日華:《六硯齋筆記》。

〔32〕〔33〕黃公望:《寫山水訣》。

〔34〕 《陰陽二宅全書·龍說》。

〔35〕 王原祁:《雨窗漫筆》。

〔36〕 王原祁:《深壑溪庭圖》。