宋徽宗繪畫的筆墨特征及其時代性和政治性

◇ 許景怡 劉洪強 胡海若 陳明

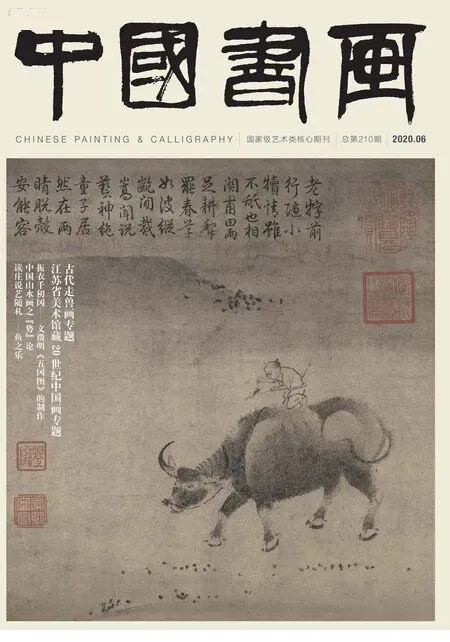

編者按:在中國繪畫史上,曾經出現過一些兼善丹青的帝王。他們有的不僅在創作方面有著不俗的表現,甚至還通過自己的喜好和影響,推動了當時的書畫創作、教育、鑒藏等。從本期開始,我們為大家陸續推出“帝王與書畫藝術”專題,依次推介繪畫作品的收藏家、繪畫藝術的贊助者、繪畫教育的推動者、一個專業的書法家和畫家宋徽宗,以及繪畫方面的多面手、融院體和文人畫兩種不同的風格為一體的明宣宗,還有“康雍乾之治”的重要推動者、高產的詩人、重視繪畫作品的收藏整理、招徠畫家在內廷供職,并推動宮廷繪畫走向繁榮的乾隆皇帝。通過這三位帝王,從一個特別的角度,來促進讀者對于美術史的了解。

詩詞是古人酬酢社交的常用工具,書法是朝廷公文的必備載體,歷代擅長書法、詩歌的皇帝不乏其人,工于繪畫的卻鳳毛麟角,只有宋徽宗等為數不多的幾人。宋徽宗(1182 1135),名趙佶,號宣和主人,自稱教主道君皇帝,是宋朝第八位皇帝,宋神宗之子,宋哲宗之弟,宋欽宗和宋高宗之父。盡管宋徽宗不是一個成熟的政治家,在位期間政治上搖擺不定、窮奢極欲,需要為導致北宋滅亡的“靖康之難”負責,卻是一個成熟高超的藝術家,并借助皇權推動繪畫藝術的發展。他自創瘦金體書法,參與到繪畫創作中,有多幅作品傳世,有著典型宋代繪畫的工細和精妍,堪稱藝術家皇帝。

一、宋徽宗繪畫作品的藝術特征

宋徽宗愛好繪畫,他曾向高級官員吐露:“朕萬幾之余,別無他好,惟好畫耳”〔1〕。但由于其統治時期政治上失敗、背負北宋亡國之君的屈辱身份以及黃公望等“元末四大家”出現后中國繪畫轉向一種新風格,在成王敗寇史觀和繪畫主流風格嬗變的情勢下,其繪畫成就也遭到歷代以來不少學者的否定。實際上,如同在其書法領域獨具一格的“瘦金體”,宋徽宗精湛的繪畫技藝,以及其繪畫成就,在中國美術史上已占一席之地。目前帶有宋徽宗印鑒的繪畫作品,或為與宮廷藝術家合作完成,或為其授意宮廷藝術家完成,或為后人偽作,僅有一小部分真正為宋徽宗自己創作。綜合伊沛霞等有關學者的分析,比較可信的宋徽宗作品有《五色鸚鵡圖》(橫軸,波士頓美術館藏)、《臘梅雙禽圖》(立軸,臺北故宮博物館藏)、《芙蓉錦雞圖》(立軸,故宮博物院藏)、《竹禽圖》(橫軸,紐約大都會博物館藏)、《四禽圖》(美國納爾遜藝術博物館藏)、《池塘秋晚圖》(橫軸,臺北故宮博物館藏)、《溪山秋色圖》(立軸,臺北故宮博物館藏)、《雪江歸棹圖》(橫軸,故宮博物院藏)、《聽琴圖》(立軸,故宮博物院藏)、《瑞鶴圖》(橫軸,遼寧省博物館藏)、《祥龍石圖》(橫軸,故宮博物院藏)等,從繪畫題材來看,現存宋徽宗繪畫大多是設色的,基本上可分為花鳥、山水、人物、祥瑞幾類。其繪畫作品的藝術特征集中體現在以下三個方面:

[北宋]趙佶 瑞鶴圖卷 51cm×138.2cm 絹本設色 遼寧省博物館藏

第一,端莊典雅、工巧精致的寫實風格。宋徽宗是花鳥畫史上寫真風格的重要代表人物,寫真這一特征在其諸多傳世繪畫中得到集中體現。《五色鸚鵡圖》描繪鸚鵡棲立于盛開的杏花枝頭,爛漫可愛,杏花、鸚鵡輪廓用工致纖巧的線條勾勒,枝干用干墨皴擦渲染,花朵色彩豐富而明艷,枝干瘦硬,設色華貴且經過多次暈染,布局精巧,帶有強烈的院體青綠畫風,正如有學者指出的“這種將筆墨與物象融為一體,并不將筆墨加以強調的畫法正是宋代繪畫的一大特點”〔2〕。在宋徽宗其他一些花鳥畫中,對禽鳥的頭部、腹部等細節都描繪得非常精致傳神,有的甚至可以清晰看到禽鳥嘴上的缺口,數出身上的羽毛。《瑞鶴圖》描繪了二十只仙鶴盤旋于宮殿之上的壯觀景象,或在天空中翱翔飛躍,或機警的遷徙,或對天而鳴,或以喙整刷羽毛,或相對而立,姿態各不相同,其神態的捕捉和細節的描寫都非常到位,用筆細致而富于變化,毫無板滯之感,覽之悠閑從容的品格,清明曠遠的姿態,不僅躍然紙上,這說明宋徽宗的繪畫對于細節的精確再現達到一個很高的程度,正如鄧椿所評價的“閑暇之格,清迥之姿,寓于縑素之上”〔3〕,體現出高度的藝術概括力和創造性。

宋徽宗的山水畫同樣試圖營造出一個理想的畫境,宋代有畫家曾見到其創作的《奇峰散綺圖》,精心構思出秀麗重疊的山巒,燦爛的云霞,高聳的宮闕若隱若現,在一幅狹小的書畫內營造出遼闊深遠的境界,可謂“意匠天成,工奪造化,妙外之趣,咫尺千里 使覽之者欲跨汗漫,登蓬萊,飄飄焉,峣峣焉,若投六合而隘九州”〔4〕,鑒賞者產生一種如臨仙境的審美愉悅。顯然,長久細致的觀察和對繪畫技藝的嫻熟掌握,是這些作品得以順利完成的關鍵性因素。《宣和畫譜》中反映出宋徽宗的評價繪畫的一些尺度,花鳥畫要準確捕捉到鳥類的靈動神態,刻畫出細節,達到這一標準的畫家往往被給予極高的評價。

第二,在追求精巧技法的同時,又突出文人雅致的意蘊,時時有意保持與畫工或畫匠的距離。其繪畫以自然平淡取勝,畫中人物、禽鳥神態寧靜,透露出承平時代所具有的優雅平和心態,也帶有很強文人畫般的雅趣。《臘梅山禽圖》畫面底部兩株花開的萱草,上方疏朗挺拔的臘梅上一對白頭翁偎依在一起,機警地望向左側的留白,眼睛圓溜而有光彩,史稱宋徽宗花鳥畫“多以生漆點睛,隱然豆許,高出素紙,幾欲活動,眾史莫如也”〔5〕,由此可見誠非虛言。此畫既有文人畫的韻味,又彰顯出一種雍容華貴、安靜祥和的皇家氣派,畫中題詩“山禽矜逸態,梅粉弄輕柔,已有丹青約,千秋指白頭”更是明確道出了一種自得安逸的心境和輕柔曼妙的生活方式,顯然畫家試圖營造出一種承平盛世的氣象,仿佛安閑的生活將永遠存續,而帝國內部的危機、外部的挑戰不復存在。

《竹禽圖》繪兩只禽鳥相對棲于竹枝上,姿態端莊優雅,竹枝竹葉敷染而成,用筆細膩工整,體現在宋徽宗作品中對和諧、平衡感,有學者認為該作品創作于宋徽宗當政后期,透露出“一個幽居深宮的皇帝遠避塵囂的幻想”〔6〕。這一點體現在宋徽宗繪畫中對章法的追求,對布局精益求精的探索上,同樣在其瘦金體書法中也有體現,宋徽宗書法作品瘦勁有力、布局規整,以整齊和細長的線條構成,筆畫轉折頓挫處高度統一,產生了一種特殊的力量和韻味,后來他的書法更加圓潤,體現出他對平衡感的進一步追求。

[北宋]趙佶 聽琴圖 147.2cm×51.3cm 絹本設色 故宮博物院藏

[北宋]趙佶 雪江歸棹圖 30.3cm×190.8cm 絹本設色 故宮博物院藏

著名的《聽琴圖》中更是有“一種森嚴、仿佛不容置疑的秩序感隱隱透出”〔7〕。正如有學者指出的:“宋徽宗趨向于有序、精致和有控制的極致風格 將自己表現為一個能夠欣賞雅致與優美、同時又精通技法的有涵養的人。”〔8〕宋徽宗這一趨向也被貫徹在《宣和畫譜》的編纂之中,在評價畫家優劣時注意那種有高雅趣味的畫家與一味追求形似畫工之區別,積極肯定那些在作畫時“胸次洗盡綺紈之習,故幽尋雅趣,落筆便與畫工背馳”〔9〕、“所尚高雅,寓興閑放,畫草木蟲魚,妙奪造化,非畫世之畫工形容所能及也”〔10〕的畫家。

第三,講究詩畫結合,詩書畫合璧,詩境、畫境交融。宋徽宗是詩歌入畫重要倡導者,不僅宮廷繪畫延續了這一路徑,后世文人畫也將這一點發揚光大。在他的繪畫作品中有諸多題跋,多為詩歌,注重以畫境描寫詩境,將文人的品味融入藝術創作中,展露出宋徽宗在詩歌方面有著極高的天賦,反映出其文人般的安逸之志,也反映了當時社會上茍且偷安、得過且過的風氣。

《臘梅雙禽圖》中題詩“山禽矜逸態,梅粉弄輕柔。已有丹青約,千秋指白頭”。《五色鸚鵡圖》題跋:“五色鸚鵡,來自嶺表。養之禁籞,馴服可愛。飛鳴自適,往來于苑囿間。方中春繁杏遍開,翔翥其上,雅詫容與,自有一種態度。縱目觀之,宛勝圖畫。因賦是詩焉:天產干皋此異禽,遐陬來貢九重深。體全五色非凡質,惠吐多言更好音。飛翥似憐毛羽貴,徘徊如飽稻梁心。緗膺紺趾誠端雅,為賦新篇步武吟。”《聽琴圖》有蔡京題詩:“吟徵調商灶下桐,松間疑有入松風。仰窺低審含情客,似聽無弦一弄中。”在另外一些圖畫中,還有一些詩,如《桃竹黃鶯》寫道:“出谷傳聲美,遷喬立志高。故教桃竹映,不使近蓬蒿。”〔11〕這些詩歌頗具雅趣和文學水平,多借助于對花鳥之描述,表達了一種高遠的志向和不同凡俗的品格。除此之外,在畫院考試中,宋徽宗致力于提升宮廷畫師的文學修養,他對那些能做到詩中有畫、畫中有詩的畫家褒獎有加,如《宣和畫譜》中評價宗室趙士?丹青技法當世聞名,作花鳥畫能夠“有詩人思致,至其絕勝處,往往形容之所不及”〔12〕。

歷代文人雅士在詩、書、畫三者上,精通其中兩種藝術形式的不乏其人,如唐代王維精通詩歌和藝術,“詩中有畫,畫中有詩”,宋代蘇軾在詩歌和書法上皆很有造詣,但一個人若同時在三種藝術上都達到登峰造極的程度,則頗不尋常。很多皇帝都擅長詩詞和書法,宋徽宗以其專擅繪畫、精通詩書畫三種藝術而在歷代帝王之中獨樹一幟,除了南唐國君李煜以其后主詞、“金錯刀”顫筆書法和墨竹畫可與宋徽宗媲美外,其他絕大多數帝王罕與匹敵。即使與前代或當代著名藝術家相比,宋徽宗藝術也并不遜色。對于宋徽宗在繪畫上的成就,時人給予高度評價,宋代張澄認為宋徽宗在花鳥畫上的成就可與名家媲美,“花竹翎毛,專徐熙、黃筌父子之美”〔13〕;《畫繼》作者鄧椿祖父鄧洵武曾在宋徽宗朝擔任知樞密院事,他也認可宋徽宗的藝術天才,“徽宗皇帝天縱將圣,藝極于神”〔14〕,為此他將宋徽宗放在《畫繼》的第一卷。實際上,宋徽宗的一些花鳥作品與黃筌、徐熙等名家相比也頗具特色,個別作品甚至稱得上不遑多讓。

此外需要指出的是,宋徽宗繪畫風格的形成經歷了一個過程。宋徽宗早年的繪畫并沒有留存下來,但從一些史料上可以看出他早年的一些風格。早在兄長哲宗在位,趙佶還是端王時期,他就對繪畫有著偏愛,“蓋性之所好尚,故獎勵不遺余力。”〔15〕他很早就結識了王詵、趙令穰等書畫大家。王詵與蘇軾、黃庭堅等人有著密切交往,受到著名畫家李成的影響。借助于與他們的交往,在宋徽宗提升了在士林的名望的同時,可能也領悟到了一些藝術的真諦,比如詩書畫結合的藝術實踐方式,對于文人般優雅生活情趣的追求。宋徽宗山水畫《溪山秋色圖》也體現出王詵《煙江疊嶂圖》《溪山秋霽圖》的影響。悠閑的生活情趣的影響。與此同時,作為擅長花鳥畫的畫家,宋徽宗藝術風格的形成明顯受到了黃筌、徐熙等人的影響。黃筌繪畫具有“勾勒填彩,風致富麗”〔16〕的特點;徐熙一派則風格清淡野逸,下筆寫枝葉蕊萼以墨疊色漬染,然后敷色,世人以其無筆墨骨氣,號稱沒骨體。

對于退位后和“北狩”時期的宋徽宗來說,繪畫不再是他享受生活樂趣一種可選擇方式。宋欽宗即位后,僻居在龍德宮的宋徽宗權力被罷黜,舊臣一個接一個地被罷黜或處死,他本人也飽受宋欽宗朝高官的敵意,其處境形同軟禁。同時,與女真人的戰爭形勢也使得宋徽宗倍感憂心,太原、真定先后陷落,女真人兵臨開封城下,在這種情況下,很難想象他有心緒繼續作畫。在經歷了靖康之難這一悲劇后,在顛沛流離的生活中,他吃了不少苦頭,一種愁苦和屈辱情緒始終縈繞在他心頭,這從他北狩時期留下的一些詩作中可以看出:“九葉鴻基一旦休,猖狂不聽直臣謀。甘心萬里為降虜,故國悲涼玉殿秋。”〔17〕這種詩歌中抒發的亡國之痛與南唐后主李煜之詞所表達的心緒可謂是殊途同歸,正如李煜被封為違命侯一般,宋徽宗和宋欽宗分別被封為昏德公和重昏侯。作為一個亡國之君,他沒有動機繼續作畫,他所思考和關注的焦點是宋朝的后續命運,反思過往的利弊得失,正如他托逃歸南方的曹勛給康王也就是后來的宋高宗趙構寫的一個手詔中所寫的:“見上(趙構),深致我思念淚下之痛,父子未期相見,惟早清中原,速救父母。”〔18〕當時史料中有宋徽宗作詩和閱讀《春秋》等經典的記載,卻沒有宋徽宗繼續作畫的記載。在當時情景下,通過作詩,宋徽宗抒發亡國之痛;通過閱讀《春秋》,借以反思過往的利弊得失。但在食不果腹,在物資匱乏的環境之下,他沒有興致,也沒有條件作畫,即便他有藝術創作之心,也是一種不合時宜的奢望。

總之,宋徽宗的繪畫特征集中體現在對寫實風格的追求、閑適心境的營造、詩畫結合等方面,他創作出了一些引人入勝的作品,推動宮廷花鳥畫技法的發展,并對后世宮廷畫乃至文人畫均產生了不同程度的影響。

二、宋徽宗藝術特性與時代風格的交互性

實際上,與時代潮流的交互性,是宋徽宗的繪畫及其藝術追求中的一個鮮明特征。作為一個歷史中的個體,宋徽宗深受時代影響;作為一個藝術主體,宋徽宗也在努力塑造和改變潮流。換言之,宋徽宗的藝術特征的形成離不開北宋時代獨特的時代環境中,并在本體論和方法論上與當時的主流思潮道學有著關系。同樣作為一個在繪畫領域有著杰出成就、熟悉當代藝術風格利弊優劣的皇帝,他指導宮廷畫家作畫,提升畫家的標準、畫院的水平,將一些文人般的審美情趣注入宮廷繪畫之中,在一定程度上改變了宋代宮廷繪畫的發展方向。

宋徽宗寫實的藝術風格與宋代主流意識形態的道學或理學在本體論和方法論上有著同樣的架構,這進一步說明了宋徽宗的藝術與時代潮流之間的耦合關系。宋徽宗對于精確呈現藝術的寫實追求與宋代學術思想之間有著耦合關系。盡管宋徽宗在政治上排斥程頤等道學色彩濃厚的元祐黨人,宋徽宗在繪畫中所提倡的小心觀察和仔細描繪細節與道學或理學等宋代新儒學思潮有著不約而同之處。

程顥、程頤兄弟是宋代新儒學的代表人物,他們著重闡發了《大學》《中庸》等先秦經典中的明理(或窮理)、致知之說。程顥指出:“論學便要明理。”〔19〕程頤指出:“涵養須用敬,進學則在致知。”〔20〕在指出明理、致知重要性同時,二程還明確了窮理的內涵和外延,“凡一物上有一理,須是窮致其理,窮理亦多端,或讀書講明義理,或論古今人物,別其是非,或應接事物而處其當。皆明理也。”〔21〕有弟子問二程窮理的工夫是“物物而格之”還是“只格一物而萬理皆知”,二程答道:“若只格一物便通眾理,雖顏子亦不敢如此道。須是今日格一件,明日又格一件,積習既多,然后脫然自有貫通處”。〔22〕在另外一個地方,二程指出:“思慮久后,睿自然生。若于一事上思未得,且別換一事思之,不可專守著這一事。”顯然,二程等理學代表人物并不主張局限于對某一事物或事物某一方面的掌握,而主張對于事物的全面觀察和全面掌握,在這個方向上持續用力,“物物而格之”,最終“萬理皆知”,掌握萬事萬物的表里精粗,達到對萬事萬物豁然貫通的程度,進而明了內心之理的全體大用。〔23〕

實際上,宋徽宗的繪畫實踐與二程之意有殊途同歸之妙,在本體論和方法論上有著類似的理論框架。宋徽宗親信大臣蔡京在《雪江歸棹圖》題跋中提道:“天地四時之氣不同,萬物生于天地間,隨氣所運,炎涼晦明,生息榮枯,飛走蠢動,變化無方,莫之能窮。皇帝陛下以丹青妙筆,備四時之景色,究萬物之情態于四圖之內。”〔24〕顯然,在蔡京看來,繪畫就是要以丹青描繪出天地四時之變化莫測、萬物情態之不同,真正的藝術家所追求的應該是呈現自然造化之工巧,而宋徽宗以其超凡的天資臻于這一藝術妙境。在這個意義上,藝術是自然的一個映像,畫家則通過這個映像還原、寫實大自然。實際上,宋徽宗繪畫達到這一藝術境地,固然離不開其良好的天資,更與其在長期仔細觀察中對于萬事萬物之理的探求分不開,這恰恰與宋代新儒學對格物致知、窮理盡性的提倡若合符節,殊途同歸。所不同的是宋代學者所從事的是讀書窮理,而宋徽宗等畫家則追求以畫窮理。

[北宋]趙佶 芙蓉錦雞圖 81.5cm×53.6cm 絹本設色 故宮博物院藏

宋徽宗對于窮理的追求,其實也是要尋找繪畫的理論基礎,或者說將繪畫上升到一種本體論,而建構出一種繪畫的方法論。在這方面,宋徽宗則受到他在政治上所極力排斥的元祐臣僚蘇軾的影響。蘇軾在論述繪畫中理與物的關系時指出:“山石竹木,水波煙云,雖無常形而有常理 若常理之不當,則舉廢之矣。以其形之無常,是以其理不可不謹也。”〔25〕蘇軾在《凈因院畫記》中論及常形、常理之間的關系:“常形之失止于所失,而不能病其全。”〔26〕在蘇軾看來,常理貫穿于整個繪畫創作之中,意味著常理是一種規律,違反規律就是失去常理。要超越形似,求得神似,必須有常理的依據不可。米友仁在論述中也肯定了窮理的說法〔27〕,張懷瓘則提出:“造乎理者,能畫物之妙;昧乎理者,則失物之真。”〔28〕理在于事物,但是要捕捉理,創造出一幅氣韻生動的作品,就要充分發揮畫家的主觀能動性。

由于長期浸潤于宋代時代思潮之中,宋徽宗在藝術創作和倡導中體現出以形似追求神似的價值趨向。宋徽宗的繪畫在注重描寫萬事萬物形態的同時,也有著對氣韻、神似的追求。在宋徽宗那里,形似和神似并不是矛盾的,而是統一的、兼容并包的。或許在他看來,只追求氣韻、神似不免技藝不高、質勝于文,而過度追求形似而忽視氣韻、神似則不免華而不實、呆滯可笑。他對于形似和神似的兼容并包,分別有助于克服宮廷繪畫的形式主義趨向和文人畫的寫意特征。因此,宋代理學與帶有很強寫實風格的宋代繪畫旨趣之間有著同構或者同源的關系。盡管宋徽宗本人也受到道教的影響,但是宋徽宗的繪畫思想更加接近于宋代的理學,也與元代以后更加接近于心學等潮流的繪畫思想迥然有異。在某種程度上,宋徽宗的繪畫是在藝術上對格物致知、窮理盡性等新儒學范疇的一種實踐。

此外,作為一個有著藝術追求的帝王,宋徽宗也有著在繪畫上試圖超越或者改變的企圖和追求,他借助于帝王權力對當時畫壇尤其是官方畫院施加影響,規訓或者控制繪畫的風格和走向,推動了宋代繪畫的創新與發展。宋徽宗有許多繪畫作品留存至現代,后世對他的作品仿造、偽托的層出不窮,僅這一點就使他在歷代皇帝中脫穎而出。歷代帝王喜歡繪畫的不少,熱衷于人搜羅繪畫的也頗不少。宋徽宗不滿足于名畫的收集者和藝術創作的推動者和贊助者。他還借助其優越的政治地位,以自己的藝術見解試圖改造一個時代的繪畫風格,規訓、培養畫家的審美趨向。借助于皇帝的優越地位,借助于推動畫院發展,通過對畫家去取予奪等稍顯獨裁的方式,宋徽宗將自己的藝術品位強加給畫家群體,為繪畫藝術的發展提供了一種新的可能性和動力。

[北宋]趙佶 祥龍石圖 53.8cm×127.5cm 絹本設色 故宮博物院藏

宋徽宗指導畫家繪畫時候,強調追求意趣,超越世俗,他非常欣賞那些能夠準確捕捉到鳥類或魚類等動物靈妙神態,又能準確畫出細節的畫家。以《宣和畫譜》論畫魚為例,不在于百姓日用中吃的魚,而在于藝術的創作,更加依賴于想象,“魚雖耳目之所玩,宜工者為多,而畫者多于庖中幾上物,乏所以為乘風破浪之勢,此未免絓乎世議也”〔29〕。在具體評價畫家袁?時,指出:“善畫魚窮其變態,得噞喁游泳之狀,非若世俗所畫,作庖中物,特使饞獠生涎耳。”〔30〕畫魚不要脫離于水,而是呈現在水中的自然之態,要有“相忘于江湖之意”〔31〕。對意趣的追求也體現在要求繪畫有詩的意境。提及宗室趙叔儺善畫,“多得意于禽魚,每下筆皆默合詩人句法。或鋪張圖繪間,景物雖少而意常多,使覽者可以因之而遐想”,還以王安石詩舉例,認為叔儺“所畫率合于此等詩,亦高致也”〔32〕。實際上,正如伊沛霞指出的:“徽宗所提倡的細心觀察與畫出正確細節,繼續影響著南宋的宮廷畫家,也許還影響到了宮廷外的很多畫家。”〔33〕不論是宋代院體畫還是文人畫,“都受朝堂政治和皇家趣味的影響,雖然作為一種藝術形式具有一定程度的獨立性,但仍然不免受到皇帝喜好的影響”〔34〕。

宋徽宗將細致觀察運用到對畫家的考評中。鄧椿《畫繼·雜說》中提到畫院有一幅畫“畫一廊殿,金壁熀耀,朱門半開,一宮女露半身于戶外,以箕貯果皮作棄擲狀,如鴨腳、荔枝、胡桃、榧、栗、榛、芡之屬,一一可辨。”〔35〕其實,寫實性是宋代繪畫的一個普遍的追求,李嵩《骷髏幻戲圖》,從畫中骷髏及人體骨骼來看,可以看出對于人體解剖有著相當的了解。張擇端《清明上河圖》對北宋汴梁社會生活,進行了高度的藝術概括,把整個時期的社會動態和人民生活展示出來。后人將之與記載汴梁的《東京夢華錄》有關文獻相合,發現諸多店鋪、虹橋的形狀、位置與歷史記載是一致的。

在宋徽宗之前,雖有畫院的設置,但只是在前代的基礎上將規模稍加擴大,在體制上尚無根本性變革。宋仁宗趙禎能畫,對于畫院畫家多所褒獎。宣和時,畫院獲得新的發展,這是兩宋畫院最為發達的時期。宋徽宗趙佶以考試的方法選用畫院人才,他參照太學的考試方法測試遴選繪畫人才,以古人的詩句命題,要求畫院諸臣以精湛的畫技畫出意味深長的高雅作品。畫院的這種考試,在藝術導向上對區分畫匠與畫家進行了區分,不單考察畫家的基本功,還切實地考察了畫家有多少見識,有多少想象力,有多少創造才能。這實際上是將文人士大夫的藝術品位注入畫工的培養過程之中。宋徽宗還加強對畫家的約束,當時有個畫院供奉戴琬,因為受到皇帝的垂青,向他求畫的人很多,以至于宋徽宗聽說了,“封其臂,不令私畫”〔36〕。這些措施提高了對宮廷畫家的要求,也促成了宋代宮廷花鳥畫技法的發展。

概而言之,宋徽宗繪畫立足于時代,又試圖超越于時代;他是時代的產物,又推動著時代風格的形成。一方面宋徽宗深受時代影響,與北宋學術有著耦合關系,另一方面他作為一個藝術家皇帝,在指導和培養畫工作畫時,有意加入文人或士人的品味,有意識提升畫工的文化素養,顯然有著以皇家宮廷審美趣味和皇家意識形態規范畫壇的意味。換言之,他將個人的審美趣味放大為一個時代的藝術風格,在這個意義上,也將個人在藝術上主觀能動性發揮到一個較為極致的程度,對當時畫壇施加了巨大影響,也對后世繪畫產生了重要影響。

三、宋徽宗繪畫的藝術和政治雙重性

如前所述,宋徽宗的繪畫具有頗高的藝術水平。毋庸諱言,宋徽宗對于繪畫的熱衷和對畫學的提倡也有著較強的政治目的,它是宋徽宗自我表現或公眾形象展示的一個手段,即面向當代乃至后世,即塑造一個承平時代的帝王形象,以繪畫技藝展現在歷代帝王群體中的獨特性,有著一種試圖超越前代帝王的追求和沖動,因而其作品具有藝術和政治的雙重性。

在中國古代,繪畫不僅是一種藝術,還有政治的功用性,如張彥遠《歷代名畫記》中所言:“夫畫者,成教化,助人倫,窮神變,測幽微,與六籍同功,四時并運。”〔37〕哲宗初期,大臣基于儒家的道德理想主義建議高太后在宮廷中懸掛帶有很強道德說教意義的作品,以之服務于年幼哲宗帝德的養成。在宋徽宗這里,繪畫是展示其公眾形象的一個重要載體,從而具有另一種不同的政治功用。宋徽宗在藝術上有著足夠的自信,愿意讓它成為自己的象征,向群臣乃至國民展示。他為全國許多道觀撰寫了匾額,還命人將瘦金體書法刻在石碑上,立在官府、學舍或寺觀中,將瘦金體用于新鑄造的錢幣上。他熱衷于將自己的畫作賞賜群臣,《畫繼》中記載了宋徽宗向群臣宣示作品《龍翔鸂鶒圖》后群臣的反應,“凡預燕者,皆起立環視,無不仰圣文,睹奎畫,贊嘆乎天下之至神至精也”〔38〕。宣和年間有次群臣甚至不顧斯文,群起爭搶宋徽宗的作品,“是時既恩許分賜,群臣皆斷佩折巾以爭先,帝為之笑”〔39〕。1122年,在新建的秘書省落成之日,宋徽宗向參加儀式的群臣展示了自己一些最新作品,并將自己的部分書畫作品分賜給諸臣。對群臣而言,宋徽宗的賞賜御筆書畫,意味著不同尋常的眷顧,因此很少有大臣批判君主對于繪畫的熱衷,蔡京等當世許多身居高位的大臣,都收藏了宋徽宗的藝術作品,有的還為此專門修建閣樓收藏。

與此同時,作為宋徽宗“私人畫展”的觀眾,群臣熱衷于以此頌圣,以文化和藝術上優長塑造圣君形象,積極配合宋徽宗對于自我的定位。例如“公相”蔡京在宋徽宗作品《雪江歸棹圖》的題跋中評價這幅作品主題鮮明突出、境界深遠、技法高超,“雪江歸棹之意盡矣”,他還意猶未盡地寫道:“皇帝陛下以丹青妙筆,備四時之景色,究萬物之情態于四圖之內,蓋神智與造化等也。”〔40〕在蔡京看來,宋徽宗的丹青技法上無與倫比,能夠精確捕捉到四時景色之微妙變化,其神妙智慧堪與自然造化媲美,這一評價不可謂不高。實際上,宋徽宗所試圖自我塑造并展現給他人的是這樣一個形象:“一位能從周圍世界發現快樂與滿足,并以細致入微的方式將其展現出來的皇帝。”〔41〕

潘天壽等學者認為是蔡京等人利用了宋徽宗愛好書畫,因此大力弘揚繪畫、興花石綱,以迎合宋徽宗,試圖久握政柄,結果造成宋徽宗沉溺于文藝,導致武備廢弛。〔42〕實際上,宋徽宗對于書畫的癡迷并非由于蔡京等人的蒙蔽,而是基于宋徽宗自主地對于自我形象建構的需要。宋徽宗親自作畫,以繪畫技藝展現在帝王群體中的獨特性,實際上后世一些藝術評論家也是從這個角度評價宋徽宗的,“歷代帝王能畫者,至徽宗可謂盡藝”,并結合宋徽宗繪畫展開分析,贊嘆不已,稱之為“奇跡”“神物”。〔43〕

趙佶是一個具有政治特權、可以運用豐富國家資源的人物,作為一個皇帝,他有一種政治上自我表現的強烈欲望。他需要通過超越父兄,乃至于超越歷代帝王表現自己的獨特性,也以此證明其入繼大統的合理性。紹圣三年(1100),年僅23歲的宋哲宗去世,沒有留下后嗣,由誰來入繼大統成為政治焦點。大臣章淳認為按照禮律當立哲宗同母弟簡王趙似,向太后或許是不愿朱太妃兒子繼續當皇帝,在她強烈堅持下最終更為年長的端王趙佶繼承帝位。關于宋徽宗即位一事,時論一直有端王為人輕佻、不適合君臨天下的說法。在這種形勢下,宋徽宗或許有著顯示自己超越前人、證明自己入繼大統合理性的迫切愿望。因而他即位之初的一些舉措以及對于藝術的熱衷也有著論證自己即位合理性的用意。“對于徽宗而言,如何超越過去諸代君主,尤其是父兄之治,是特別重要的課題”〔44〕。他所關心的是,在歷代帝王譜系中,他所占據的獨特角色和地位。他對于自己書法的自信,對于御筆的熱衷,錢幣中使用瘦金體,都體現了這一特點。

在某種程度上,對藝術的偏好是宋代皇家的一種傳統。宋太祖、宋太宗削平藩鎮后,將西蜀、南唐繪畫好手招入畫院,黃居寀、高文進等紛紛擔任翰林院待詔。太平興國年間,還詔令天下州縣,訪求名賢書畫,還專門在崇文院中開辟秘閣收藏名畫。宋真宗、宋仁宗也非常喜歡鑒賞和收藏,宋真宗還將書畫視為高士怡情之物。流風之下,當時皇子,“亦多師心風雅而能繪畫”〔45〕,例如據《圖繪寶鑒》記載,鄆王“稟資秀括,為學精到,性極嗜畫王府畫目,至數千計”〔46〕。流風之下,北宋私家之收藏,逐漸豐富,民間的鑒賞眼光也有所提高,甚至于當時宋朝敵國遼金受到影響,遼義宗、圣宗均好繪畫,興宗甚至工于畫走獸。在宋代皇帝普遍愛好藝術的情況,宋徽宗迫切需要展現自己對繪畫技藝的精湛水平和自己在藝術上的天賦、才華及對藝術審美的獨特見地。他對神宗時期郭熙繪畫的疏離及對哲宗時期流行蘇軾風格的貶斥,均體現出與父兄不同的藝術品位。神宗非常喜歡郭熙的畫作,睿思殿等處多有郭熙的壁畫,宋徽宗即位后郭熙的很多作品被放置到庫房之中。宋徽宗的繪畫作品是這種超越性的一個展示方式。

從這個角度來看,宋徽宗并非一個純粹的藝術創作者,他從未否認藝術的政治功用和社會教化意義。《宣和畫譜敘》中提出:“畫雖藝也,前圣未嘗忽也 是則畫之作也,善足以觀時,惡足以戒其后,豈徒為是五色之章,以取玩于世哉!”〔47〕《宣和畫譜敘》中提到當時的一個時代背景,可以反映宋徽宗的對于藝術的態度和看法,“今天子廊廟無事,承累圣之基緒,重熙浹洽,玉關沉柝,邊燧不煙,故得玩心圖書,庶幾見善以戒惡,見惡以思賢,以至多識蟲魚草木之名,與夫傳記之所不能書,形容之所不能及者,因得以周覽焉”〔48〕。也就是說,在如何體現出宋徽宗的獨特性,與前代帝王相媲美,尤其粉飾承平,以樹立自己的形象。

實際上,宋徽宗時期一些略顯鋪張的工程并非完全因為沉迷于欲望或沉溺于宗教,或者如后世史家所評論的“玩物而喪志,縱欲而敗度”〔49〕。作為一個皇帝,宋徽宗不需要向開國君主那樣下大力氣證明即位的合法性;作為一個成年即位的君主,不必接受儒家的塑造,像他的兄長哲宗成為一個儒家道德理想中的君主,相反可以按照自己的喜好改變國家和社會的面貌。宋徽宗將自己塑造為一個不同的皇帝,一位對皇位非常知足的皇帝,在宋徽宗許多祥瑞詩詞中,表達了對生活的滿意,對于身邊美景的欣賞,對于一切運轉正常的自信。在他的一些詩中,表達了對廣博宇宙力量的驚嘆,或許這才是一個承平時代的君主形象。宋徽宗之所以沉溺于花石、丹青,很大程度上是因為他的政治抱負得不到施展,激烈的黨爭使他感到厭煩。

宋徽宗時代是一個新政迭出的時代,涉及王朝制度、宗室問題、財政問題、公共慈善、士大夫的教育與選拔、禮樂制作、宗教等諸多方面,“徽宗要超越父兄之治、獨創新意、自我作古的用意非常明顯”〔50〕,“徽宗到底怎么樣才能超越父兄?這是其面臨的重要挑戰。徽宗崇寧之初,在蔡京的主持下,也對宗室、冗官、國用、商旅、鹽澤、賦調、尹牧諸事進行了雄心勃勃的設計。很顯然,最終徽宗朝君臣發現,實際上的圣治難以達到,但呈現圣治是可以做到的”〔51〕。這些政治措施沒有收到預期效果后,宋徽宗關注的重點從實質轉向了形象。換言之,就是試圖營造什么樣的君主形象,乃至如何營造圣君形象問題。這種超越的企圖,不僅表現在行新法、制禮樂、興學校等新政措施上,宋徽宗對于藝術的推崇,就是基于這樣一個特殊的背景,他關注的不是實質,而是外在面貌。

因此,宋徽宗對于詩畫藝術的熱愛,并在畫院發展上傾注了如此多的精力,也是一種粉飾太平的政治姿態,以之烘托盛世的氛圍、圣君的形象。除了前節所述在技法對精致的作畫技巧的強調,用以體現宋徽宗在繪畫技巧的高度自信之外,在作品主題的選擇上熱衷于仙鶴、五色鸚鵡、奇石等,正如他對祥瑞的利用、對制禮作樂的熱衷一樣,這些繪畫主題的選擇也體現出宋徽宗要彰顯在帝王群體中地位的用意。宋徽宗這種心緒不僅從其著名的繪畫題簽“天下一人”中感受到,也在其作品題詩中有所體現,例如《芙蓉錦雞圖》中題詩“秋勁拒霜盛,峨冠錦羽雞。已知全五德,安逸勝鳧鹥。”〔52〕題詩一種洋洋自得的情緒躍然紙上,一種追求道德圓滿的理想也展露無遺。宋徽宗躊躇滿志地追求“全五德”,正如后世乾隆皇帝持盈保泰地追求“十全老人”一般,是在試圖營造一個與眾不同的圣君形象并在歷史上留下濃墨重彩一筆。然而在嚴重的政治軍事危機之下,宋徽宗缺乏處理危機的決斷和能力,他并不是當時中國社會所真正需要的那種統治者,但正如學者伊沛霞指出的:“在統治者的另一項核心要素 創造皇家的宏偉和壯觀景象方面,他(徽宗)做得非常好。”〔53〕

需要指出的是,政治形象的構建再完美,如果脫離了有效的政治實踐,終將會淪入空寂。北宋亡于宋徽宗之手,盡管確切地講宋徽宗的兒子宋欽宗才是北宋最后一任國君,但宋欽宗即位實際上是宋徽宗在內外交困和女真人大舉入侵形勢下的所做的一種權宜之計。宋欽宗親政后,隨著彈劾原宋徽宗主要大臣和宦官的奏章不斷出現,宋欽宗對與宋徽宗有關的重要官員進行清洗,蔡京、童貫、朱勔、王黼、李邦彥、宇文虛中、王安中等宋徽宗親信先后被貶謫、罷黜、抄家、誅殺。然而,沒過多久,開封淪陷,宋徽宗和宋欽宗都成為女真人的俘虜。建炎元年(1127),女真人在將開封城劫掠一空后,脅迫宋徽宗和宋欽宗及幾千名宋俘虜擄走北行,在經歷了八年寄人籬下的生活后,他客死在寒冷的五國城。“一代圣君”的道君皇帝淪為屈辱的亡國之君,皇家的氣派無助于挽救危亡。這也導致本來用于構建宋徽宗圣君政治形象的繪畫,反而因為其政治實踐的失敗,甚至于影響了后世對其藝術成就的評價。換言之,宋徽宗的繪畫由于服務于其政治形象之構建而具有政治意義,反過來,又因其政治實踐的失敗而失去了政治意義,甚至于因此在藝術成就上被貶低,這是藝術和政治雙重性的一個歷史吊詭之處。

結論

[北宋]趙佶 梅花繡眼圖 絹本設色 故宮博物院藏

在政治史上宋徽宗的形象是比較負面的,但在藝術史上其筆墨的造詣達到了很高的程度。借助于其帝王的優越地位,他充分了解整個畫壇的狀況并融合諸家之長、引領時代風尚,可以說,宋徽宗的成就反映了宋代宮廷花鳥畫的發展達到了一種新高度。在藝術風格上,宋徽宗既是時代的產物,也是時代的推動者。宋代是中國思想史上一個大的轉折時代,被稱為道學或曰理學的新儒學思潮在這一時期孕育并深刻影響了此后中國思想史的走向。宋徽宗繪畫藝術與這一時代思潮之間也有著耦合關系,他的繪畫在某種程度上是對格物致知、窮理盡性等新儒學范疇的一種藝術實踐。此外,宋徽宗還借助于帝王權力所帶來的強大感召力和影響力,以自己的審美趣味和皇家意識形態規范和影響著畫家的生存境況和繪畫藝術的時代面貌。

與此同時,宋徽宗對于繪畫既有一種與生俱來的喜好,但他并沒有停留在對藝術純粹美學的欣賞,也不乏對于繪畫政治功用的挖掘,他試圖以富有表現力的寫實手法營造一個和諧、安逸的圖景,顯示出承平時代豐亨豫大、持盈保泰的帝王形象,盡管在承平之下掩藏著深刻的危機,也正是因為如此,他的繪畫具有藝術和政治的雙重性。當然,作為“靖康之難”的制造者,宋徽宗政治實踐的失敗的最終導致其對政治形象的構建落得一場空,他淪為后世傳統歷史觀中一個玩物喪志的反面典型,甚至于引起了一些后來人對其藝術水準的質疑和否定。

注釋:

〔1〕〔3〕〔4〕〔5〕鄧椿撰、劉世軍校注:《畫繼校注》,廣西師范大學出版社2015年版,第1頁。

〔2〕 陸一飛編:《宋徽宗書畫精品集》,西泠印社出版社2017年版,第41頁。

〔6〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,廣西師范大學出版社2018年版,第197頁。

〔7〕 付銘:《由宋徽宗<聽琴圖>談開來》,《文物鑒定與鑒賞》,2011年第2期。

〔8〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第192頁

〔9〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第264265頁。

〔10〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第272頁。

〔11〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第201頁。

〔12〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第264 265頁。

〔13〕 張澂:《畫錄廣遺》,第1頁。

〔14〕 鄧椿撰、劉世軍校注:《畫繼校注》,廣西師范大學出版社2015年版,第1頁。

〔15〕 潘天壽:《中國繪畫史》,商務印書館2019年版,第111頁。

〔16〕 潘天壽:《中國繪畫史》,第136頁。

〔17〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第421頁。

〔18〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第410頁。

〔19〕 江永:《近思錄集注》,華東師范大學出版社2015年版,第63頁。

〔20〕 江永:《近思錄集注》,第73頁。

〔21〕〔23〕江永:《近思錄集注》,第100頁。

〔22〕 江永:《近思錄集注》,第100101頁。

〔24〕 陸一飛編:《宋徽宗書畫精品集》,第90頁。

〔25〕〔26〕〔27〕〔28〕潘天壽:《中國繪畫史》,第150頁。

〔29〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第155頁。

〔30〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第156頁。

〔31〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第162頁。

〔32〕 俞劍華點校:《宣和畫譜》,第158頁

〔33〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第205頁。

〔34〕 陳凌霄:《北宋文人畫與院體畫的雙重性及審美趣味》,《中國文學批評》2019年第4期。

〔35〕 王伯敏:《中國繪畫通史》(上),生活·讀書·新知三聯書店出版社2017年版,第327頁。

〔36〕 潘天壽:《中國繪畫史》,第139頁。

〔37〕 張彥遠著、俞劍華注釋:《歷代名畫記》,上海人民美術出版社1964年版,第1頁。

〔38〕 鄧椿撰、劉世軍校注:《畫繼校注》,第2頁。

〔39〕 鄧椿撰、劉世軍校注:《畫繼校注》,廣西師范大學出版社2015年版,第8頁。

〔40〕 陸一飛編:《宋徽宗書畫精品集》,第90頁。

〔41〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第206 207頁。

〔42〕 潘天壽:《中國繪畫史》,商務印書館2019年版,第111頁。

〔43〕 湯垕:《畫鑒》,第419 423頁。

〔44〕 方誠峰:《北宋晚期的政治體制與政治文化》,北京大學出版社2015年版,第187頁。

〔45〕〔46〕潘天壽:《中國繪畫史》,第110頁。

〔47〕〔48〕俞劍華點校:《宣和畫譜》,第3頁。

〔49〕 脫脫等:《宋史》卷二十二,中華書局1975年版,第417 418頁

〔50〕 方誠峰:《北宋晚期的政治體制與政治文化》,北京大學出版社2015年版,第239頁。

〔51〕 方誠峰:《北宋晚期的政治體制與政治文化》,第276頁。

〔52〕 陸一飛編:《宋徽宗書畫精品集》,第37頁。

〔53〕 伊沛霞著、韓華譯:《宋徽宗》,第409頁。