神奇的水魔法

2019-04-16 11:27:24

紅領(lǐng)巾·探索 2019年3期

關(guān)鍵詞:方法

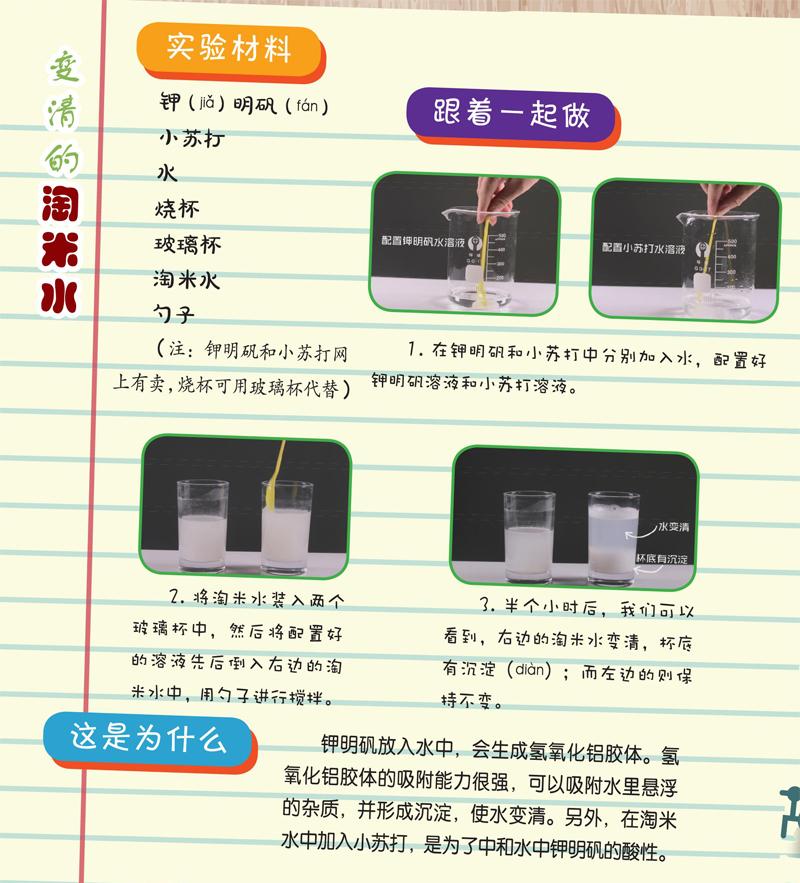

水很普通,但也很神奇:只要采用恰當(dāng)?shù)姆椒ǎ梢杂蓽啙幔▃hu5)變清澈,也可以由彩色變透明。來,我們一起來見證“神奇”是怎么產(chǎn)生的。

猜你喜歡

中老年保健(2021年9期)2021-08-24 03:52:04

河北畫報(bào)(2021年2期)2021-05-25 02:07:46

中學(xué)生數(shù)理化(高中版.高考理化)(2020年2期)2020-04-21 05:33:04

兒童繪本(2020年5期)2020-04-07 17:46:30

兒童故事畫報(bào)(2019年5期)2019-05-26 14:26:14

Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:42:52

山東青年(2016年1期)2016-02-28 14:25:23

Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:47:34

小雪花·成長(zhǎng)指南(2015年7期)2015-08-11 15:03:12

小雪花·成長(zhǎng)指南(2015年4期)2015-05-19 14:47:56

- 紅領(lǐng)巾·探索的其它文章

- 海洋大探險(xiǎn)

- 氣象站

- 為什么診所

- 聲音超級(jí)酷

- 南美細(xì)齒巨熊

- 原來,這些美食來自美洲