人類曾經(jīng)的基因優(yōu)勢,現(xiàn)在卻變成劣勢

小羊

躲避疾病的改變

電鏡下的甲流病毒。甲流病毒能夠入侵人體,同樣借助了人類祖先的這次小改變。@MEDICALRF/SCIENCE SOURCE

在最近于加利福尼亞大學圣迭戈分校舉行的傳染病演變研討會上,病理學家尼西·瓦爾基(Nissi Varki)闡述她的研究團隊長期追蹤后,發(fā)現(xiàn)了在演化過程中,人類是何時獲得了猿類沒有的分子弱點——變化的唾液酸。

瓦爾基分析了已經(jīng)滅絕的尼安德特人和丹尼索瓦人的基因組,結果顯示,在60萬年前,包括現(xiàn)代智人在內,這3個人種的祖先的免疫細胞發(fā)生了一次爆發(fā)性演化事件,他們發(fā)表在《基因組生物學和演化》上的新研究指出,這個時期的人產(chǎn)生了一些基因突變,用于抵抗當時能夠利用唾液酸進入人體的病原體——瘧原蟲。

也正是這個變化讓我們的祖先獲得了更強的抵御瘧疾能力,只不過,這個變化卻讓現(xiàn)代人背上了更“脆弱”的身體。

紅細胞中的瘧原蟲

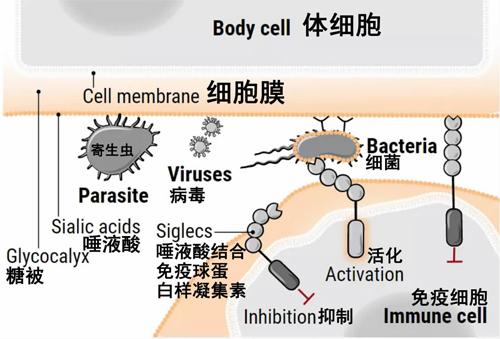

覆蓋在細胞表面的唾液酸會與膜蛋白頂端接觸,并且唾液酸分子會組合起來延展。當細菌或者病毒進入人體后,首先識別的就是這些糖被。

細胞膜上的唾液酸(Sialic acids)是病原體入侵時識別的關鍵分子。@Science

就連新冠病毒也不例外,其進入人體后,在感染之前需要經(jīng)過兩個關鍵步驟,首先是識別唾液酸,尋找適合的結合位點;下一步再與高親和力的蛋白結合,打開進入細胞的通道。已經(jīng)有文獻顯示,新冠病毒與ACE2結合之前,需要先與唾液酸結合。

而與此同時,唾液酸也能成為免疫標記,讓免疫系統(tǒng)區(qū)別自身細胞和外來入侵物。

猿類和絕大多數(shù)哺乳動物攜帶的唾液酸分子是N-羥乙酰神經(jīng)氨酸(Neu5Gc)。但人類祖先決定對其下手后進行了微小的改變,使用了另一種唾液酸N-乙酰神經(jīng)氨酸(Neu5Ac)。鳥類、一些蝙蝠和猴子也分別做出了這一抉擇。

瓦爾基指出,人類祖先做出這一改變的原因可能是抵御瘧疾。唾液酸分子經(jīng)過改變后,能輕易感染黑猩猩的瘧原蟲就不能與人類祖先的紅細胞表面結合。這一改變直接讓人類祖先獲得了黑猩猩沒有的生存優(yōu)勢,降低了死于瘧疾的風險。

免疫改變的代價

不過,唾液酸的變化只是這個故事的一部分。免疫系統(tǒng)為了區(qū)分自體細胞和外來入侵者,有專門識別唾液酸的免疫分子——唾液酸結合免疫球蛋白樣凝集素(Siglec)。當Siglec識別到來自其他病原體的唾液酸分子時,就會激活免疫反應殺滅病原體。自己體內細胞的唾液酸分子即使受損,也會發(fā)出免疫信號,讓免疫細胞清理掉這些受損的細胞。

因此,當我們細胞表面的唾液酸分子發(fā)生改變時,Siglecs也必須做出調整。這一點也在研究中得到了證實:尼安德特人和丹尼索瓦人的Siglec基因上也發(fā)生了一些關鍵性突變,而猿類的Siglec基因并不具備這些突變。此外,當時這種演化的基因熱點只出現(xiàn)在了Siglec基因上,而旁側的基因并沒有變化,這也說明這些變化有利于當時的人類種群生存。

雖然只是微小的改變,但這對于免疫系統(tǒng)來說是一件大事情,有了Neu5Ac之后,居住在瘧疾高發(fā)區(qū)的人類被瘧原蟲入侵的風險顯著下降。這本身是一件好事情,但是隨著演化過程,除了免疫細胞會表達突變的Siglec以外,人體其他組織也會開始表達這些突變的Siglec,這也是與疾病抗爭的必然結果,讓身體各部位都保持高度戒備。

這就意味著,人類祖先在獲得好處的同時可能也付出了不小的代價,當這個突變在人類祖先的某個群體不斷富集之后,將會在不同人類種群間造成生育障礙。例如一個只攜帶Neu5Ac的女性與一個仍然會表達Neu5Gc的男性交配時,女性的身體就能夠識別到精子的唾液酸分子與自己不同,從而排斥男性的精子,這種生育障礙或許也直接導致了200萬年前人屬的種群分離。

鑒于尼安德特人和丹尼索瓦人擁有這一突變,而黑猩猩沒有,研究認為這次免疫進化事件發(fā)生在智人與近親分離之前,很有可能是出現(xiàn)在三者的共同祖先直立人身上。

除了改變人種間的生育,這次突變還讓我們更容易受到特定疾病的侵襲。突變的Siglec常常會和哮喘、阿爾茨海默癥具有聯(lián)系,已經(jīng)有研究發(fā)現(xiàn)一些與過敏性反應有關的炎癥細胞都會高表達突變的Siglec,這會直接阻止細胞功能,影響細胞存活率,例如慢性鼻竇炎的主要分子機制就和Siglec變體有關。而一些自身免疫性疾病,如腦膜炎也會和Siglec變體具有聯(lián)系。

研究也推測,由于Siglec突變讓免疫系統(tǒng)更持久地處于高度警戒狀態(tài),因此更容易產(chǎn)生針對自身的免疫反應,而新冠肺炎病患出現(xiàn)失控的炎癥反應或許就和這一突變有關。

人類祖先通過改變唾液酸分子躲過了瘧原蟲的入侵,但沒想到給后代留下了一個更廣泛的病原體入侵口子,霍亂弧菌、天花病毒、流感病毒都是通過這個新的唾液酸分子感染細胞的,而沒有做出改變的猿類,幾乎不會受到上述病原體的影響。

德國漢諾威醫(yī)學院的生物學家Rita Gerardy-Schahn認為,這也說明自然選擇做出的決定并不一定代表著最佳方案,因為所謂最佳的方案一直都在變化。“在短期來看能受益的選擇,可能對未來的個體來說就是一個錯誤的決定。”Rita表示。而我們也必須為人類祖先當年做出的這一決定買單。

編者按:本文所說的“選擇”并非主動的選擇,根據(jù)進化論更可能的情況是由于遠古瘧疾大流行,人類祖先中更能抵抗瘧疾的個體存活下來,在人類基因中留下了這個“弱點”。

(本文經(jīng)授權轉載自“把科學帶回家”微信公眾號,有刪節(jié))