不同領導力水平大學生在最后通牒博弈任務中的行為研究

汪 超 王程明 杜順順 何 惠 谷 璜

(河南大學教育科學學院心理學系,河南大學心理與行為研究所,開封 475004)

1 引言

隨著社會的發展,領導力(leadership)這一特質逐漸成為個體必不可少的核心競爭力和軟資源,同時關于領導力的涵義也發生了一些變化。 領導力是組織中的領導者按照個體所具有的才能對其員工進行指導性的引領, 同時也是一種為了讓他們實現組織與個人目標而發揮自身作用的影響能力(李學淳,2016)。 在此背景下,如何培養具有專業素養和創新才能的領導型人才成為社會關注的焦點。 高校大學生作為未來社會領導群體的骨干力量, 將來會在各行各業起到中流砥柱的作用, 關于大學生領導力問題逐漸成為學者們研究的新趨勢 (仇心樂, 2018)。但遺憾的是, 近幾年來國內學術界對領導力的研究主要以領導干部為對象, 未能真正深入至大學生群體中展開討論, 大學生領導力的研究還處于初步階段。

領導力的顯現離不開個體的決策。 在學習生活的各種決策過程中, 準確有效的決策機制有助于提高個體的戰略領導能力, 出色的決策能力是大學生成長為領導型人才的關鍵。 決策(decision-making)是指個體在己知有差異的選項和概率的情境下,權衡自己面對不同選擇和概率事件的主觀期望, 并根據綜合判斷進行選擇的過程(Kahneman, 2003)。 決策理論最初是從18 世紀歐洲宮廷盛行的博弈游戲中發展出來的,之后決策就一直是心理學、管理學、經濟學關注的重點。 決策不僅是個體對其生活環境適應的重要機制, 同時也會影響一個集體的發展方向(高明,2016)。在經濟全球化、科技信息化、知識產能化的時代背景下, 如何做出準確而又行之有效的決策是集體與個人勝負的關鍵。 由此所引發的眾多研究者對決策問題的興趣與關注, 以及這些對決策的探討在多個領域所取得的研究成果, 使得決策相關研究越來越具有實踐意義。

個體的決策行為通常在某個特定的社會情境中發生,隨著心理學、經濟學、管理學與社會學等學科的不斷交叉延伸, 有關社會性決策的理論與實證研究得以不斷深入。在關于社會性決策的實證研究中,研究者通常采用最后通牒博弈(ultimatum game,簡稱 UG)、獨裁者博弈(dictator game)、信任博弈(trust game) 以 及 囚 徒 困 境 博 弈 (prisoner’s dilemma game)幾種任務范式進行實驗。 其中以最后通牒博弈任務最具代表性, 成為目前研究決策任務時最常使用的一種實驗范式(李歐,徐富明,鄧穎,劉程浩,史燕偉,2016)。 經典的UG 任務是讓兩名玩家對一筆錢的分配達成協議,一位玩家即提議者(proposer)被選出向另外一位玩家提出方案, 而另外一位玩家即響應者(responder)決定是否接受該方案。 如果響應者選擇接受, 那么這個資金就按照提議者的提議進行分配;如果響應者拒絕,那么雙方都不會得到任何錢。傳統博弈論“理性人”假設認為,由于個體嚴格遵循利益至上的原則, 響應者對于提議者的提議總是會表現出接受(Pestka & Rubinstein, 1982)。 然而之后的研究使一些學者對該假設提出質疑, 并強調隨著提議者給出的方案越來越不公平, 響應者寧愿接受自己經濟受損也不愿接受不公平方案(Güth& Kocher, 2014)。 研究者認為,傳統博弈論并不能就最后通牒博弈任務的結果給出合理的解釋, 雙方各自分配到的資金對于游戲來說并不會產生多少影響, 獲得資金的多少也與最終分配方案能否通過沒有必然的聯系。因此,本研究在前人研究基礎上假設隨著不公平性的增加, 會出現被試不接受分配方案的情況。

雖然國內外在領導力的研究方面已取得了相當大的進展, 但是目前很少有研究者著眼于領導力和決策之間的關系,此外,尚未有研究能夠全面深入地就 “大學生群體的領導能力是否會對其決策過程產生影響以及如何影響”的問題做出回答。 基于此,本研究以大學生為研究對象, 將問卷調查與行為實驗相結合, 采用社會性決策的經典范式最后通牒博弈任務, 對不同領導力水平大學生決策過程的行為特點進行分析, 旨在為大學生群體的領導能力與決策的關系提供依據。

2 研究方法

2.1 研究對象

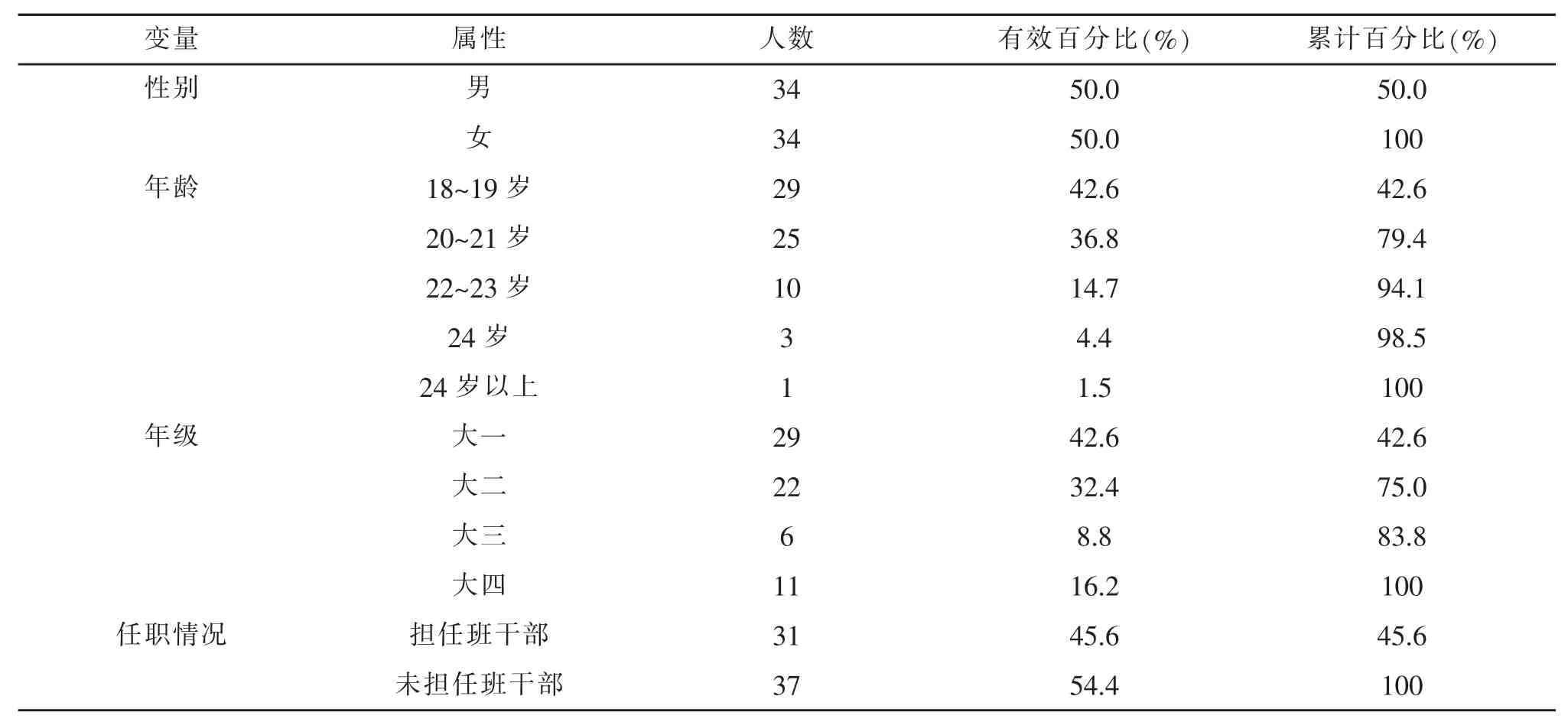

本研究以某大學本科生為對象,采用紙質問卷為主、電子版量表為輔的形式,共發放460 份問卷,收回 380 份, 其中有效問卷346 份, 有效回收率75.2%。經過對問卷結果的整理歸納,確定高分組與低分組各10%處的分數,并以此選定80 名被試,分別為高領導力水平大學生組40 人和低領導力水平大學生組40 人,平均年齡在19~23 歲之間。由于有12 人在被告知需要完成后續實驗時拒絕參加,因此最終參與實驗的被試人數為68 人, 分別為高領導力水平組35 人,低領導力水平組33 人。 兩組被試男生女生數量均衡,年齡匹配。 所有被試視力正常,且都為右利手,完成實驗后被試均獲得一定的金錢獎勵作為報酬。 樣本的人口學因素特征如表1所示。

表1 樣本的人口學特征(n=68)

2.2 工具

本研究采用學生領導力實踐量表(student leadership practices inventory,SLPI) 來測量個體領導力水平的高低。 1987 年 Kouzes & Posner 通過收集和分析不同企業千余名經理人在組織中指導他人時展現出的行為習慣的案例, 確定了與人們在作為領導者時普遍使用的行為模式最相關的五種領導行為(Kouzes & Posner, 1994),并基于此行為模型開發了測量普通人群體的卓越領導行為的領導力實踐量表(leadership practices inventory,LPI)以及針對大學生和高中生群體的SLPI 量表。 SLPI 量表共30道題目,由以身作則、共同愿景、挑戰過程、使眾人行和激勵人心這五個維度組成, 各維度均包含6 道題目。 該量表使用李克特五點計分,要求被試從1 “從不”到5“總是”五個選項中選出最符合自己實際的選項, 得分越高說明被試在該領導行為維度上水平越高。在信度上,該量表的內部一致性系數達到較理想水平(Brodsky, 1988; Posner & Brodsky, 1992),是研究大學生群體領導力水平的良好測量工具。

2.3 實驗設計

實驗采用2(被試類型:高領導力組大學生、低領導力組大學生)×5(分配方案:你5 元對手 5 元,你 9 元對手 1 元, 你 8 元對手 2 元, 你 7 元對手 3元,你6 元對手4 元)的混合實驗設計。 其中被試類型為組間變量,分配方案為組內變量。將被試在五種不同分配方案條件下的接受率作為因變量。

2.4 實驗任務與程序

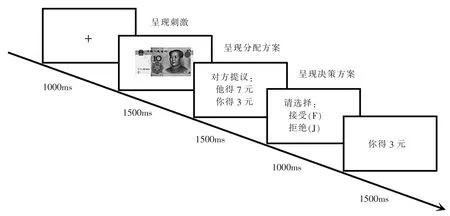

本研究所采用UG 任務的實驗程序使用E-prime 1.1 編制。 正式實驗共 100 個 trial, 由 2 個block 構成,每個 block 有 50 個 trial,包含公平方案你 5 元對手 5 元(5¥,5¥)和四種情況的不公平方案:你 9 元對手 1 元(9¥,1¥),你 8 元對手 2 元(8¥,2¥),你 7 元對手 3 元(7¥,3¥),你 6 元對手 4 元(6¥,4¥)各10 種。 實驗要求被試在看到分配方案時,能夠準確迅速地做出反應, 并且在完成第一個block 后進行適當的休息,以緩解實驗中產生的疲勞。為了保證實驗數據的可靠性,在正式實驗前安排被試進行10個trial 的練習以熟悉實驗流程。

進行實驗前對被試的指導語如下: 本任務將會為你隨機分配一個對手, 之后對手會提供給你一個如何分配十元人民幣的方案, 由你決定接受或者拒絕該方案(被試按字母鍵F 表示接受方案,按字母鍵J 表示拒絕方案)。 同時提醒被試如果接受該方案, 那么資金將按照對手提出的方案進行分配;如果拒絕,那么被試與對手都將只得0 元。此外, 告知被試對方案的接受與否會影響錢數的累積, 并且最終會按照比例來計算他們在實驗結束后得到的最后報酬。 具體實驗流程為:首先在屏幕正中央呈現一個1000ms 的黑色“+”注視點,然后呈現1500ms 的刺激圖片,也就是十元人民幣的圖片, 接下來1500ms 隨機呈現一種分配方案,被試必須在隨后的1000ms 內對呈現的分配方案進行按鍵反應,反應時長超過1000ms 將被視為錯誤反應, 最后電腦屏幕正中央會呈現被試的反饋結果, 結果持續呈現1500ms 之后自動進入下個trial(見圖 1)。

圖1 最后通牒博弈任務(UG)流程圖

3 結果與分析

3.1 領導力分組的有效性

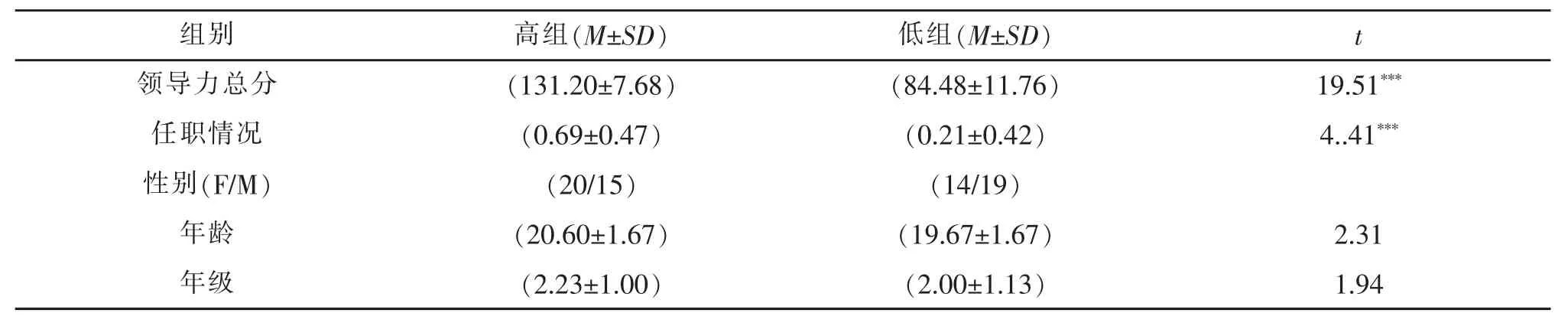

兩組被試領導力得分的獨立樣本t 檢驗結果顯示,不同領導力組間效應顯著(t=19.51,p<0.001),高領導力組的領導力得分(M=131.20,SD=7.68)顯著高于低領導力組的領導力得分 (M=84.48,SD=11.76), 并且兩組在擔任有領導力性質的職位方面也存在顯著差異(t=4.41,p<0.001),高領導力組大學生(M=0.69,SD=0.47)顯著高于低領導力組大學生(M=0.21,SD=0.42),結果見表 2。 由此可見,本研究對于大學生領導力不同水平的分組是有效的。

3.2 不同大學生領導力組的行為特點

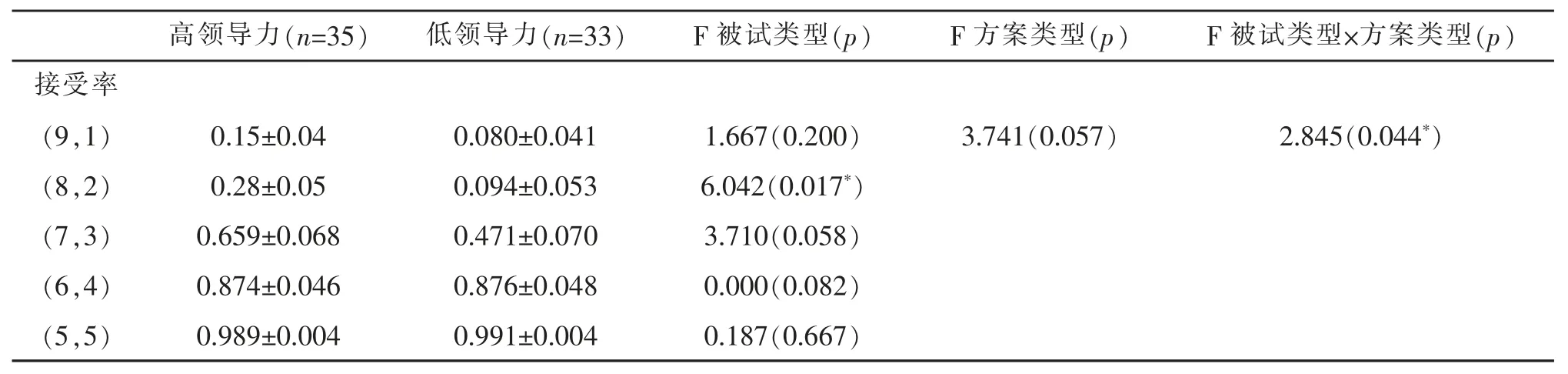

以不同水平領導力為組間變量, 不同分配方案為組內變量進行重復測量方差分析,結果見表3。

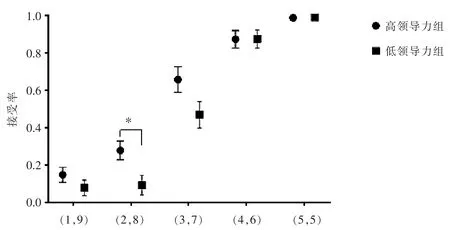

由表3 可知, 被試類型與方案類型的交互作用顯著,F(1,66)=2.845,p=0.044,η2=0.644。 后續分析表明,在不公平(8¥,2¥)分配方案條件下,高領導力水平大學生的接受率(0.276±0.052)顯著高于(p=0.017)低領導力水平大學生的接受率(0.094±0.053);在亞不公平(7¥,3¥)分配方案條件下,高領導力水平大學生的接受率 (0.659±0.068) 邊緣顯著高于 (p=0.058) 低領導力水平大學生的接受率 (0.471±0.070), 而其他三種分配方案在組別上均不存在顯著差異。 另外, 方案類型的主效應趨近于顯著(F(1,66)=3.741,p=0.057,η2=0.479), 被試對極不公平組的接受率極低,對公平組的接受率極高。 對于其他分配方案,隨著分配公平性的增加,被試對方案的接受率逐漸升高, 整體上表現為 5>4>3>2>1(見圖 2)。

表2 不同領導力水平大學生組獨立樣本t 檢驗

表3 高領導力水平和低領導力水平大學生對最后通牒博弈任務的接受率(%)

圖2 兩組被試在最后通牒博弈任務(UG)五種方案中的接受率

4 討論

4.1 不同領導力水平大學生風險決策的行為特點

本研究采用社會性決策的經典范式最后通牒博弈任務, 探究了不同領導力水平大學生決策過程的行為特點。 結果表明,在接受率上,被試類型與方案類型交互作用顯著。雖然在高低領導力組中,組內五種分配方案均隨著公平程度的提高接受率都在不斷增加,但通過比較不難發現,高領導力組與低領導力組僅在(5¥,5¥)分配方案中接受率接近,在其他分配方案條件下, 高領導力組大學生對方案的接受率總是高于低領導力組的, 而且這一差異在不公平方案(8¥,2¥)和亞不公平方案(7¥,3¥)條件下具有統計學意義。

從整體結果來看,隨著分配方案公平性的增加,高低領導力組對分配方案的接受率均不斷上升,說明對公平性的感受是影響被試做決策的重要因素。在最后通牒博弈任務的規則下, 被試拒絕不公平方案意味著他們并不能完全將自己的利益最大化,而這一表現明顯違背了傳統博弈論的“理性人”假說。在經濟學領域中,人總被假設為“理性人”,并認為在面臨決策時,人們往往會選擇最大化利益,從而盡可能地趨利避害(諸文娟, 2015)。但實際上,人是一種具有高級認知功能和復雜思考能力的高級生物,個體的很多行為很難從單一方面進行分析和談論。 前人研究表明, 個體的決策深受社會道德和文化的影響,并且在各種各樣的決策行為中,人們會考慮如環境、公平性、情緒等諸多的社會因素,而不只是單純考慮個人的經濟利益(顧一, 2012)。 尤其當個體的決策是受到別人決策的影響而非獨立做出時, 決策將不再是從多個備選方案中選出最優最利己方案,而是個體需要利用最優策略在他人給定的選擇中最大化自己的利益, 使博弈達到一種均衡的狀態(Niyato & Hossain, 2008)。

研究表明,在兩種極端分配方案條件下,高領導力水平組與低領導力水平組對分配方案的接受率并沒有明顯差異, 即兩組不同領導力水平的大學生在對極端方案的選擇中出現了“天花板效應”和“地板效應”。 換言之,兩組被試對極不公平分配方案的接受率都極低,對公平分配方案的接受率都極高。這一研究結果,尤其是在極不公平方案條件下的結果,與前人研究結論相一致, 說明個體會更多地拒絕不公平方案, 并且隨著不公平性的增加越犧牲自己的利益, 個體將越拒絕這種不公平提議 (Cooper &Dutcher, 2011; Gabay, Radua, Joaquim, Kempton, Matthew, & Mehta, Mitul A, 2014)。 以往也有研究發現, 最后通牒博弈任務中被試得分普遍居高,這一結果可能是由任務過于簡單導致的(CurEu Petru, Meslec Nicoleta, Pluut Helen, & Lucas Gerardus, 2015)。

另外,在(8¥,2¥)與(7¥,3¥)這兩種分配方案條件下, 高領導力組對方案的接受率明顯高于低領導力組,且在(8¥,2¥)這個分配方案條件下差異達到顯著水平。前人研究指出,情緒對個體的決策過程有著重要影響, 負性情緒的產生會導致最后通牒博弈任務中拒絕行為的出現(Ayoko & Callan, 2010)。 評估趨向框架(ATF)理論具體解釋了情緒在決策中的作用。ATF 理論假設不同的情緒體驗是對不同“認知評估” 的反應, 即對與情緒方面相關的情境進行思考,這些認知評估反過來產生了獨特的動機,從而影響了每個人的決策與判斷 (Lerner & Keltner,2001)。 換言之,個體對不公平方案的認知評估導致了負性情緒的產生, 而這又反過來增加了懲罰性行為(即拒絕提案)的產生,即負性情緒與對不公平感的認知評估呈現負相關 (Behav Brain Sci, 2005;Srivastava, Espinoza, & Fedorikhin, 2010)。 與之相似, Harle 等(2007)加入負性情緒這一變量來探究它們對于UG 任務的影響,結果表明,在負性情緒的作用下, 響應者更多地拒絕了提議。 針對這一現象, 研究者認為負性情緒可能讓響應者產生更多的不公平感,而忽視了利益帶來的正性獎賞(Harle &Sanfey, 2007)。 由此可見,相對于低領導力組的被試, 高領導力組對不公平分配方案有更高的接受率可能是因為具有高領導力的個體在決策時更能夠克服負性情緒,從而產生相對理性的逐利行為。個體情緒調節能力與決策過程之間存在一定的關系, 對情緒不同的評估相應的會對決策的接受率產生影響,比如當個體積極情緒水平低時會接受更多不公平方案, 在積極情緒水平高時則會拒絕更多不公平方案(Grecucci, Giorgetta, Van', Bonini, & Sanfey,2013)。 因此,我們推測,在面對不公平方案時,具有更強的負性情緒抑制能力的個體能驅使自己做出理性的決策, 而負性情緒抑制能力較弱的個體在面對不公平方案時,容易受到負性情緒的干擾,從而影響理性判斷難以做出決策。

本研究結果顯示的決策與負性情緒抑制能力間的關系,支持了前人的有關研究結論。在以往關于領導力與情緒調節能力的研究中, 領導力水平與情緒調節能力存在著中等程度的正相關關系, 領導者的情緒調節能力提高有助于其領導力水平的提升和發展(呂鴻江,韓承軒,王道金, 2018)。 而情緒作為領導力研究的一個重要方面, 對領導效能有著深遠的影響。關于大學生群體領導力的研究發現,在不同壓力情境下不同領導力水平大學生的抑制控制能力存在明顯的差異, 說明情緒抑制對領導力有著極其重要的作用 (Edwards, Peterson, Andrus, Dudeck,Pollock, & Horan, 2008)。 考慮到情緒抑制能力在個體的決策過程中同樣扮演著重要的角色, 因此我們認為不同領導力水平個體在決策過程中的差異與其情緒抑制能力有著密不可分的聯系。

4.2 研究意義及未來展望

本研究首次使用經典的最后通牒博弈任務這一社會決策范式, 對大學生領導力水平與決策間的關系展開討論。 以往關于大學生領導力研究都側重于量表層面,并未從行為實驗角度去深入探討。本實驗將領導學與認知學科交叉融合, 探究領導力更深層次的機制, 為有關領導力的研究拓寬了新的思路和途徑。

就實驗中的領導力分組而言, 雖然高低組被試在問卷基礎上經過統計篩選出并且統計結果表明分組具有有效性, 但是考慮到研究所采用的問卷是由國外研究者編制的領導力調查表, 后經本土化才編制成大學生領導力實踐調查表。 因此該問卷可能在某些維度上并不完全符合國內大學生領導力的特點,在今后研究中可以對問卷進行修正,使其更加標準化以便展開更全面的研究。 另外本研究只從行為角度入手, 并未對不同領導力水平個體的決策過程中神經機制方面的差異進行探索。 后續實驗可以在本研究的基礎上采用更客觀的事件相關電位技術對領導力水平與決策間的關系做進一步的延伸。

5 結論

公平感是影響個體決策的重要因素。

不同領導力水平大學生在決策能力上存在差異,并且這種差異可能與其情緒抑制控制能力相關。