論在大型國際EPC合同中設計優化對成本節約的重要性

杜 尚 春, 王 岡

(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072)

1 概 述

目前的國際工程承包市場已從FIDIC單價合同等模式的沒落到如今EPC合同成為主流并逐步往“F+EPC”方向調轉。中國基建承包企業在2000年開始的國家“走出去”戰略引導下,目前已成為國際基建市場中最具規模和影響的力量之一,承擔了許多世界級重大基建工程項目。

自“一帶一路”倡議被提出并逐漸落地展開后,中國承包企業更是在國際EPC基建產業中實現了突飛猛進的高速發展。但如何在國際基建市場保持規模增加的同時有效獲得利益卻是中國基建企業不得不面對的重大挑戰。

目前國際大型EPC(Engineering Procure ment Construction,即設計-采購-施工)合同多選擇總承包施工模式,即受業主委托,由總承包商按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工、試運行等實行全過程承包,總承包商在總價合同條件下對其所承包工程的質量、安全、進度和費用負責,業主通過聘請咨詢工程師的方式監督承包商在合同執行中的各個環節并簽發相應的支付證書,以介入對項目實施全過程的管理與控制[1]。

從EPC合同組成工作內容的先后順序可以看出:“E”即“設計”在整個合同中的重要地位。毫不夸張地說:“設計先行”是一個EPC合同成敗與否的先決條件;同時,如何在項目實施過程中做到“以設計為龍頭,優化為手段,節約為目標”更是國際承包企業的一項重大議題。筆者以一重大國際水電工程“CCS項目”為例,介紹了幾項重大設計優化在該項目中的運用和實踐,用以充分說明設計優化對成本節約的重要體現[2]。

科卡科多-辛克雷(Coca Codo Sinclair)水電站(以下簡稱“CCS項目”)位于厄瓜多爾Napo省和Sucumbios省Coca河流域,廠房距首都基多約210 km。主要建筑物包括:首部樞紐攔河閘壩(含沉沙池)、長24.8 km的輸水隧洞、長30 km至調節水庫的永久道路、調節水庫、兩條垂直深度為500 m的壓力管道(含豎井)和地下廠房發電系統,共設8臺單機容量為187.5 MW的沖擊式水輪發電機組,總裝機容量為1 500 MW。

該項目是非標準合同條件下(即業主與承包商協商談判成果)的重大國際EPC合同,不含稅合同金額達19.8億美元,為美洲地區實時在建的最大水電工程,合同工期為72個月,目前已發電運行。合同工作內容包括:項目的勘察設計、土建、金屬結構制作安裝、永久機電設備的采購安裝及調試等。

2 合同中的索道重大方案優化案例

2.1 合同要求

由于該項目的調節水庫位于現有通行道路外30 km的原始叢林內,項目完工后調節水庫與廠房運行營地間的公路間距達50余km。為節約兩地間的通行時間,根據合同要求,擬從調節水庫至廠房間設置一條載人索道用于電站運行上下交通所需。該索道的機電設備按照歐洲或美國標準執行,站點土建及金屬結構則按厄瓜多爾國家標準執行。要求索道的運輸能力不小于110人/h,具體包括上下站土建、站內設備、艙體、中間支撐結構塔架、鋼繩、滑輪、配件、工具及其他特殊設備的設計(含準則、計算書及圖紙等)、設備制造、測試檢驗、防腐處理、包裝、出廠驗收、運輸、現場倉儲、安裝、試運行、培訓、售后服務及質保等所有工作。

2.2 基本設計情況

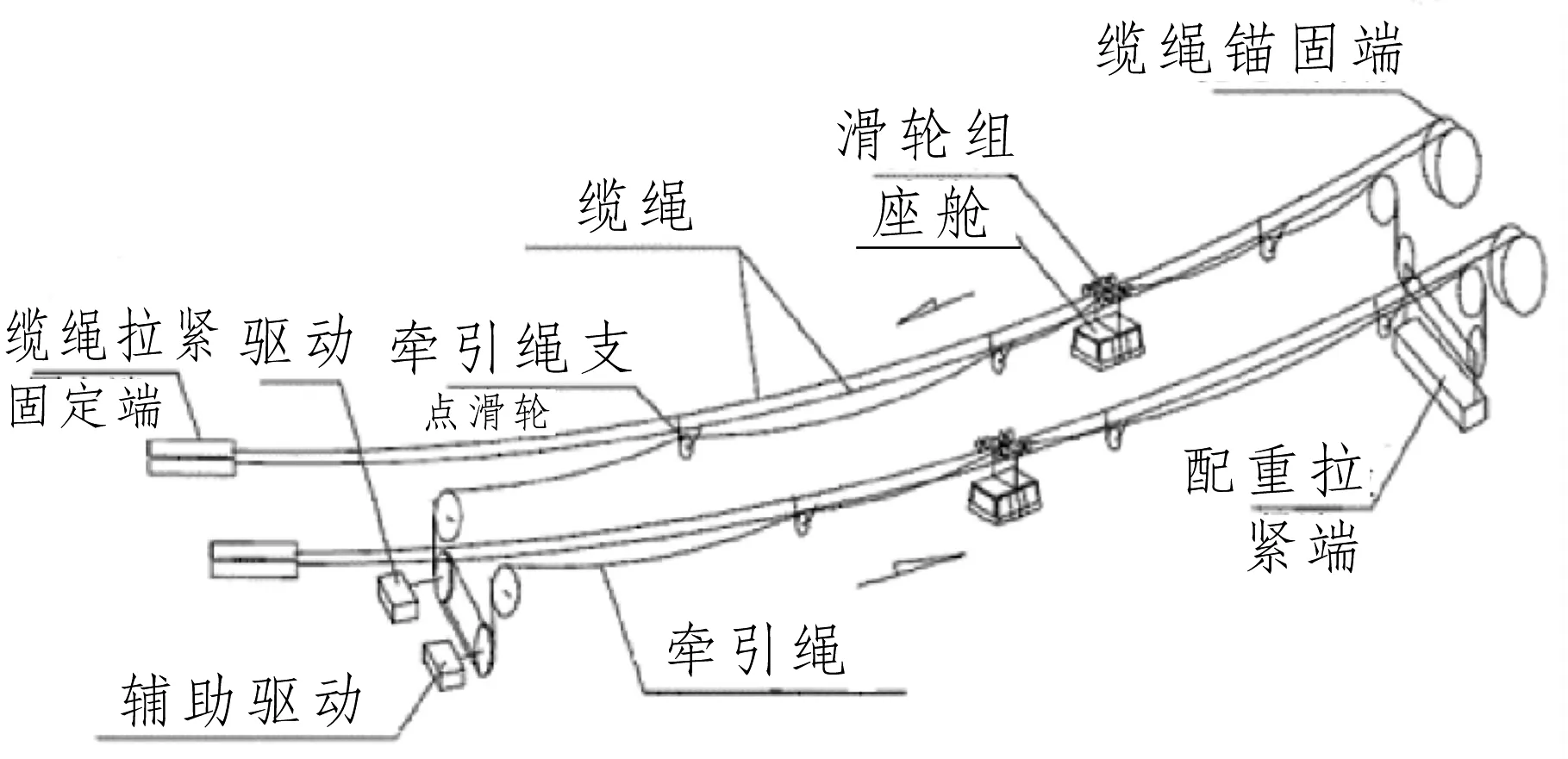

根據合同要求,索道設計平距長約960 m,上下站間的垂距約600 m。業主的基本設計方案為:三線五塔雙軌可逆索道,具體形式見圖1、2。

2.3 對基本設計方案的詢價及現場情況調查

承包商根據索道的基本設計方案,經初步咨詢后得知廠家設備及安裝費用約為1 500萬美元,加上估算的土建費用600萬美元,整個索道工程的直接成本達2 100萬美元之巨,極為昂貴且已超出承包商原EPC合同報價。

圖1 三線五塔雙軌索道示意圖

圖2 三線雙軌索道實物

因此,承包商對索道的基本設計情況進行了仔細研究,并在清理開辟從調節水庫至上站施工道路后對已可到達的上下站位置地形重新進行了測量,對出露的地質情況進行了觀察與分析,通過所處位置及測量發現該區域屬于高山深谷地區,路線基本沿山體陡坡布置,上下站可通視,但在山坡中段有一較大洼地,其位置低點所建鋼結構塔基距頂部纜繩的最大高度近100 m,施工極為困難。上站位于山體頂部,上有33°傾角的斜坡,出露風化砂巖和板巖,易出現不同程度的塌方、滑坡現象,需采取噴錨封閉并采用排水孔和馬道、水溝等聯合支護措施,土建工程量極大。下站位于河道右岸I級沖積平臺,地形平坦,易于布置,區域地質主要為第四紀沖積沉積物。

2.4 合作方的選擇[3]

基于索道設計與制造施工均具有高度的專業性,索道作為保證廠房至調節水庫上下交通的快速通道對電站運行具有重要意義,同時,承包商根據EPC主合同關于當地分包份額的要求,最終選擇當地索道建設運營公司與國際知名索道廠家作為索道工程勘測、設計、制造及施工的合作方;同時,對一般土建工程則由承包商自行考慮施工。

2.5 初步優化方案

根據所了解到的該區域地形地質特點,承包商與合作方初步討論并形成了意見,擬優化選用“單線循環雙向可逆索道[4]”,其對比原基本設計“三線五塔雙軌可逆”方案優勢明顯,具體型式及特點見圖3。

圖3 單線循環雙向可逆索道示意圖

2.6 與業主溝通過程及詳細方案

2.6.1 提出優化建議

基于初步優化方案,承包商向業主提出了具體的優化建議,陳述理由為:

(1) 在保證原設計運輸能力要求和安全條件下,采用現國際主流客運索道設計理念,原三線雙軌可逆索道方案現已較少采用;

(2)原設計方案中的上下站位置分別具有距陡崖太近、場地狹窄、布置困難以及距河道太近有沖刷等風險,施工及運行安全問題突出,而優化調整方案中的上下站及沿線支座占地面積更小,能夠減少樹木砍伐并有效避免安全風險;

(3)優化后的索道線形美觀,與地形及周邊環境更為協調;

(4)優化后的索道施工方便,包括中間支座的選擇及施工;

(5)優化后的索道運行維護及備件成本等更為方便、節約。

2.6.2 優化方案的詳細說明

(1)上下站設置。基于上站附近有廠用13.8 kV線路經過,可方便接入索道驅動所需電力,以最好的技術選擇將上站設為驅動-拉緊站,配置索道驅動電機及拉緊裝置;下站配備導向滑輪,為交換站。系統為全自動式,僅需站點操作人員。另外,采用放置額外控制崗位、安裝顯示屏方案從下站運行系統解決驅動設備的定位問題。

(2)牽引裝置。原三線索道的安裝不僅需要龐大的設備采購及安裝支出,更需考慮后續永久保養檢查工作,比如3根纜繩長度更長(包括不同的牽引-拉緊類型)、更多的分支滑輪及定位裝置、更多的艙室要求、更多的線路支撐,相應地將使全線增加更多的配件和保養工作。

單線索道使用封閉鋼繩作為上下站間的牽引及運輸纜繩進行操作,牽引纜繩通過啟動站拉緊裝置進行拉緊,纜繩支撐安裝在支柱上的滑輪或平衡桿上,采用數字直流調速并設信號保護等安全裝置,操作極為簡單。

(3)吊艙。吊艙為擺動式固定非可脫離艙室,可保證無吊落安全,運行時兩個艙室上下相向而行。優化后的增大艙室容量至10人全座,最大負載能力由原方案的900 kg增至1 t,能夠有效滿足合同規定110人/h的運輸要求且為全員有座,對比原三線方案吊艙在1 h內運載110人時需40%人員站立無座更為舒適安逸。

(4)中間支柱。優化設計最重要的原因是中間支撐方案的比較選擇:三線五塔的確是更加穩固的設計,但其沿線共設5個大型鐵塔基座,每個基座根據塔高的不同其基礎底板尺寸亦不同,均需單獨核算設計,且每個基礎均需在陡坡上進行深層開挖并在四角采用灌注樁錨固后才能滿足平衡桿及牽引拉纜分支的要求,施工極為不易且對邊坡植被破壞嚴重,同時每個基座需專門生產,費用昂貴,后續運行維護及配件供應亦較復雜。

而單線方案僅在上站區域設2個管狀塔且其均為標準設計,生產安裝及配件供應均較方便,同時,管狀塔僅需一較小的混凝土基礎,土建及安裝施工簡單,對環境影響較小,比較優勢極為突出。

(5)優化方案總述。總體來說,優化方案不僅是成本原因,更是技術及實用要求。對于優化方案的建議是承包商經過對具體線路的評估提出來的,考慮其適應氣候情況、外觀(生態環境)、速度、負載能力、特殊情況、額外負載艙室、最大座位空間、運行費用以及配件的獲得渠道等,尤其是未來設備保養費用的大大降低(非常明確的是:五條纜繩的設備保養需求比一條纜繩的設備保養需求大的多)。

2.7 最終優化方案的確定

通過分析比較兩種方案,合理且具體地解釋了優化方案在施工階段的經濟性及技術難度、運行及保養階段的適應性和經濟性,以及優化方案相對于原方案具有的明顯優勢,包括地理位置、測量、線路長度、站臺區域地質情況、配件來源、環境破壞量、美觀以及其他方面等綜合情況,經過約3個月時間的溝通,業主最終采納了優化方案。

2.8 優化成本

根據優化方案,承包商經過約2.5 a時間完成了索道的詳細勘測設計、設備制造、現場安裝及相應的土建施工,最終的實際成本為:設備采購安裝及配套站房土建合作方費用約1 300萬美元+承包商自行施工站臺及邊坡土建費用約200萬美元=約1 500萬美元。

最終優化成本為:2 100-1 500=600(萬美元),工程成本節約效果極為顯著。

3 其他設計優化案例

同理,在CCS項目中,承包商還盡一切可能實施了其他設計優化措施,以減小支出控制成本。

3.1 TBM管片襯砌后的回填及灌漿優化處理[5]

(1)回填豆礫石粒徑配合比的優化。通過試驗,對TBM預制管片襯砌外周與開挖斷面間的空隙回填豆礫石粒徑配合比進行了優化,最重要的是提高了回填進度,保證了及時跟進TBM掘進速度,使回填料更順利地充填和密實,有效增加了砂石系統生產成品料的利用率,減小了棄料率,節約了生產成本,簡單估算成本節約為100萬美元以上。

(2)將豆礫石回填后的水泥灌漿優化為直接灌注水泥砂漿。通過試驗,將TBM洞內預制管片安裝后的頂部豆礫石回填后再進行水泥灌漿方式優化為直接灌注水泥砂漿方案,保證了頂部充填密實、取芯合格,同時將底管片下部砂漿回填棄料利用,大大降低了砂漿損耗,估算節約直接成本250萬美元以上。

3.2 以其他方式進行的永久道路設計優化

結合現場條件,在滿足功能性要求的前提下,以節約工程成本為出發點,但在向業主提出優化理由時不可直接表達為節約成本,而需強調其他方面的主要原因并將其作為優化之理由,比如:

(1) 至調節水庫庫尾道路的優化。主要理由:實用。取消庫尾跨左右岸原設計方案中長約80 m的交通橋,而直接將環庫路延伸至庫尾末端攔渣壩,以便于運行期間的清渣設備直接入庫清淤。根據當地已建類似橋梁綜合估價,該橋成本至少在300萬美元以上,而直接延伸環庫路僅約600 m,估價約60萬美元,直接節約成本即達300-60=240(萬美元)。

(2) 至導流洞出口道路的優化。主要理由:環保,減小林木砍伐。將道路調整至大壩背坡面“之字”形繞行至導流洞出口,實際減小了500 m長度在出口上部陡崖的大開挖支護永久道路,估算節約成本超50萬美元。

(3) km16-km27部分路段開挖調坡的優化。主要理由:安全,減小開挖擾動并防止邊坡更大方量的垮塌,減小上部植被的砍伐。優化方案將原設計的8%道路縱坡調整至11%,仍滿足道路設計規范要求,同時取消了原混凝土擋墻,采用鉛絲石籠壓腳護坡。優化成本估算:減小開挖量約20萬m3,變更混凝土擋墻為石籠,節約直接費用超100萬美元,更為重要的是保障了施工安全,減少了對施工期通行的干擾,加快了施工進程,優化效果明顯。

4 結 語

僅上述幾項設計優化,CCS項目成本節約遠超千萬美元之巨,充分體現了設計優化對EPC合同成本節約的重要性。同時,優化是一個技術與現場、合同等各方面結合,依靠統籌設計、施工、商務等人員全方位與業主進行溝通處理的綜合過程,優化途徑中的談判也是雙方妥協的過程,優化過程中承包商也不可能做到全面有利,一定要有雙贏的思想才能將優化落實,有必要的照顧業主

的利益將會極大地推動優化方案的實施。比如,在前述的索道優化中,業主要求增加調節水庫內清淤系統等作為同意優化的交換條件承包商予以充分理解,雙方以友好協商的方式解決了盡可能不讓分歧提上合同約定爭議調解程序,充分顯示了合作精神,在取得優化和交換后,在各取所需、互利互惠條件下達到了承發包方雙贏的良好局面。