不同微生物菌劑對娃娃菜堆肥效果的影響

潘紅梅

(甘肅省酒泉市肅州區農業技術推廣中心,甘肅酒泉735000)

據統計,2018年酒泉市肅州區蔬菜種植面積約0.99萬hm2,產生尾菜約26.94萬t。尾菜攜帶大量病原菌,被隨意傾倒在鄉村田間地頭,極易腐爛變質、變臭,若不及時處理就會污染空氣、水源、土壤以及傳播病蟲害,使農業生態環境遭受到嚴重破壞[1]。在眾多尾菜處理利用方法中,尾菜堆肥操作簡單、成本低,適合大面積推廣應用。此次試驗研究添加不同微生物發酵劑對于縮短廢棄菜葉發酵周期[2]、減少污染、促進尾菜的資源化利用[3]具有重大意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

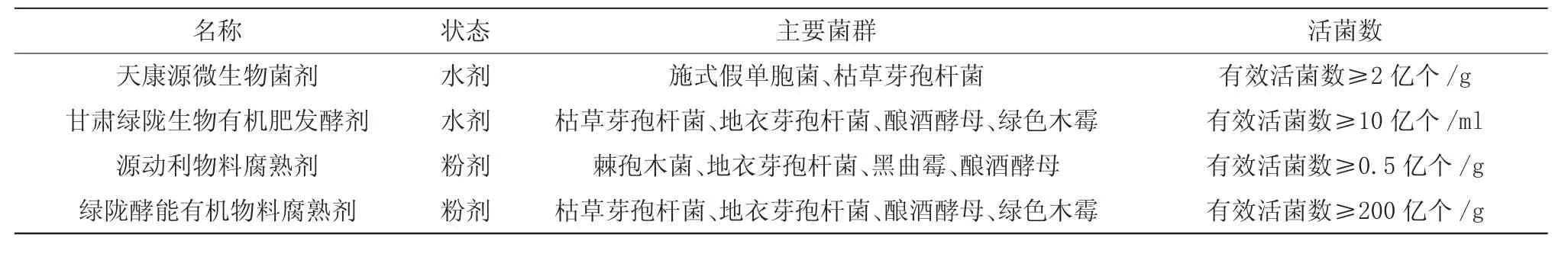

大田娃娃菜尾菜30 t、聚乙烯棚膜、4種微生物菌劑(主要參數見表1)、紅糖。

表1 微生物菌劑主要參數

1.2 試驗設計

于2019年9月20日—11月10日在酒泉市肅州區總寨鎮西店村試驗地開展不同種類微生物菌劑堆肥試驗示范,以普通堆肥為對照。本試驗共設5個處理,每個處理3次重復,共建15個肥堆。根據試驗各菌劑的使用說明以及尾菜量計算得出該菌劑添加量,堆肥試驗設計見表2。

表2 堆肥試驗處理設計

1.3 堆制方法

在娃娃菜收獲后,將田間尾菜集中起來,在試驗地建立堆肥點,每個肥堆底部為2 m的正方形,高度為1.5 m,在每個肥堆底部下挖20 cm,以利于尾菜滲濾液下滲,覆10 cm厚的土,將尾菜均勻鋪在土層上,踩實使之厚度達到30 cm,按照表2的設計處理方法,均勻噴灑微生物菌劑,再覆土10 cm,如此重復4次,使堆體最終高度達到1.5 m。每個肥堆尾菜用量大約2 000 kg,最后在堆體表面遮蓋棚膜密封保濕增溫,以避免堆制過程中損失揮發性成分。

1.4 測定項目

物理性狀觀察:每隔3天觀測1次。主要觀察肥堆的物理性狀,包括肥堆的顏色、氣味、粘性、腐爛程度4項指標,并測定堆體的高度。

溫度測定:在建立肥堆完成后,每隔3天于下午15∶00在堆體的陽面、陰面和最頂端各抽取1個點,將測量儀器探頭插入堆體20 cm深處穩定5 min,取3次的平均數為當天的數值。觀測期限為50 d。

pH值測定:使用便攜式酸度計(PHB-4)測量,取3次的平均值。

2 結果與分析

2.1 不同微生物菌劑對堆肥物理性狀的影響

不同處理中堆體顏色均由淺綠變為深綠,最后變為黑褐色,臭味逐漸加重至發酵完成后逐漸變輕,末期仍有輕微臭味并兼雜泥土味,各處理差別不大。如圖1所示,肥堆高度自堆肥之日起6 d內高度下降最快,各處理肥堆高度迅速從150 cm降至80~100 cm,在堆肥后6~18 d肥堆高度下降速度逐漸放緩,普遍降至40~60 cm,在堆肥21 d以后高度幾乎不再變化。其中,處理3堆體高度下降最快、堆體高度最低,18 d時再無變化,并且處理3各時間階段顏色、氣味、粘性等物理性狀要優于其他處理,表明處理3微生物活動比較活躍,腐熟時間較短。

2.2 不同微生物菌劑對肥堆溫度變化的影響

堆體溫度是判斷堆體達到無害化要求的重要參數,同時反映微生物代謝活性[4]和產熱積累。如圖2所示,發酵開始后,所有處理溫度均迅速升高,6 d后達到各自最高溫度。其中,處理3溫度明顯高于其他4種處理的溫度,最高溫度達54.2℃,50℃以上持續天數為6 d;處理2在堆肥后第6天達到51.5℃的最高溫度,50℃以上持續天數為4 d,之后進入降溫期;處理1、處理4的最高溫度分別為47.4℃、46.3℃,溫度變化相近,最高溫均低于處理2、處理3。處理5溫度變化趨勢與其他處理相似,但堆體溫度始終最低。各處理在第30天時堆體溫度與外界溫度持平。綜合分析,處理3的堆體溫度達到腐熟標準50℃所持續的天數,說明處理3對尾菜堆制過程中具有明顯的溫度優勢。

2.3 不同微生物菌劑對肥堆pH值變化的影響

如圖3所示,各處理的pH值全體呈現出升高的趨勢,pH值6.506~7.786,9~30 d堆體溫度屬于降溫期,有機酸分解速率減緩,NH3釋放量減少[5],pH值增加緩慢,27 d后堆體pH不再變化。其中,處理3的pH上升快,均值高。處理2、處理4的變動基本趨向一致;處理5堆體的pH均值最低。堆肥各個時間段pH值從大到小依次為處理3>處理4>處理1>處理2>處理5。

3 試驗結論及推廣應用建議

經過對添加不同微生物菌劑后尾菜肥堆的觀察,綜合堆體的物理性狀、溫度、pH值的變化,處理3變化較其他處理具有明顯的優勢,處理1和處理4在各項指標中表現基本一致。處理2的溫度及物理性狀變化均優于處理1和處理3,但pH值的變化趨勢較小,處理5的各項指標均處于劣勢。通過綜合對比分析,并結合肅州區現有的實際情況,處理3所用的源動利物料腐熟劑粉劑在肅州區尾菜堆制處理應用中表現最好,在今后的尾菜堆肥中建議推廣應用。