淺析灰土擠密樁工藝性試驗方案優化方法

王洪航

(甘肅省水利水電勘測設計研究院有限責任公司,甘肅蘭州730030)

在工程建設中,為了消除黃土濕陷性,提高地基承載力,常采用強夯、重夯和擠密樁等方法。擠密樁法適用于處理地下水位以上的濕陷性黃土、素填土和雜填土等地基,是濕陷性黃土地基常用的處理方法之一。擠密樁屬于一種橫向擠密,能達到所要求加密處理后的密實度指標,并提高地基承載力、降低壓縮性,處理后的地基均勻,與換土墊層相比無需開挖回填,因此節約了土方開挖和回填的工作量,比開挖換填法縮短約一半工期。由于擠密樁施工不受開挖、回填及場地的限制,一般處理深度較大,可達5~15 m,填入樁孔的材料是素土,屬就地取材的廉價材料,通常比其他深層處理濕陷性黃土和人工填土的造價低2/3。因此,擠密樁處理地基在我國西北及華北等黃土地區已廣泛應用。擠密樁分為原土擠密樁、灰土擠密樁和水泥土擠密樁等。

灰土擠密樁是利用打樁機錘擊沉管擠壓成孔,使樁間土得以擠密,將灰土填入樁孔內分層夯實形成灰土樁。灰土樁成樁為首次擠密,填筑夯實時再次擠密周邊土體可以提高其密實度,降低土體的壓縮性,更好地達到提高土體復合承載力和水穩性的目的。

在灰土擠密樁施工過程中,施工前要進行工藝性試驗,來確定孔內填料的厚度、擊實錘的錘重、落距及擊實的錘擊次數,使之在滿足填筑質量的前提下保證工程施工的經濟性和合理性。

大山頂泵站工程位于甘肅省靜寧縣,泵站地層為第四系上更新統風積馬蘭黃土(黃土狀粉土),場地為自重濕陷性黃土場地,濕陷性等級綜合評定為Ⅳ級。工程采用灰土擠密樁進行地基處理,消除地基土的濕陷性。擠密樁采用正三角形布置,樁徑d=0.4 m,孔中心間距為1.0 m,樁長約15 m,樁身填3∶7灰土,施工分層回填夯實,樁的平均壓實系數不小于0.97,樁間土平均擠密不小于0.93。設計明確要求通過現場試驗確定最優施工參數,以期指導后續施工,保證擠密樁施工質量,確保地基處理效果達到設計要求。

1 灰土擠密樁概況

1.1 灰土擠密樁的定義

灰土擠密樁利用錘擊將鋼管(沉管)通過強力擊打釘入待處理的地基土中,使之向周邊擠密成孔,沉管拔出后,在樁孔中分層回填三七灰土夯實而成。灰土擠密樁與擠密的樁間土共同組成復合地基,承受上部荷載。

1.2 灰土擠密樁的特點

灰土擠密樁與其他地基處理方法相比具有以下特點:灰土擠密樁成樁時對周邊土體施加橫向擠密,可達到所要求加密處理后的設計干密度指標,能消除地基土的濕陷性,提高承載力,降低壓縮性。相比其他地基處理方式而言,灰土擠密樁適合于加固地下水位以上、天然含水率12%~25%、厚度5~15 m的新填土、雜填土、濕陷性黃土以及含水率較大的軟弱地基。具有用材低廉易取得、工程造價較低、機具簡單、施工方便、工效高等特點。當地基含水量大于25%或土體飽和度大于0.65時,易造成打管成孔質量不好,且對鄰近已回填的樁體造成破壞,拔管后容易縮頸、回淤,此時不宜采用灰土擠密樁進行地基加固處理。

灰土擠密樁成樁后由于灰土強度較高,樁身強度大于周圍地基土,可以分擔較大部分荷載,使樁間土承受的應力減小,而深度2~4 m以下則與土樁地基相似。因此,為了消除地基濕陷性或提高地基的承載力和水穩性,降低周邊土的壓縮性,宜選用灰土樁。

當灰土擠密樁適用地層合適、成樁方法得當、施工成孔后不淤孔不回縮時,其整體質量便取決于成樁時的填筑質量和合理的樁心距[1]。灰土樁成樁時強行擴孔成樁對周邊土體進行首次擠密,孔內填料填筑的夯擊能再次擠密周邊土體從而進一步提高其密實度,降低土體的壓縮性,達到提高土體復合承載力和水穩性的目的。

2 試驗方案

經現場取樣檢測,基礎部位待處理土體含水率為13.3%~17.0%,天然含水率平均值15.2%。因此,地基土無須特殊處理便非常適合成樁和擠密,施工過程中只要密切關注成樁情況,避免回淤和縮樁便可取得較好的擠密效果[1]。

本工程處理地基設計樁心距為1.0 m,根據《建筑地基處理技術規范》(JGJ 79-2012),灰土擠密樁樁孔之間的中心距離可通過下面的公式計算得出。

現場取待處理地基的不同部位、不同深度天然干密度75組,天然干密度分布區間為1.36~1.56 g/cm3,天然干密度平均值為1.46 g/cm3。樁直徑d=0.4 m,樁間土成孔擠密后的平均擠密系數ηc=0.93(規范規定不宜小于0.93,方案中取設計要求的擠密度0.93進行驗算),現場土樣擊實試驗取得的輕型擊實最大干密度pdmax=1.79 g/cm3及地基土處理前的天然平均干密度pd=1.46 g/cm3。將以上數據代入上式可得,S計算=1.1 m>S設計=1.0 m。因此,本工程樁心距設計指標1.0 m是合理可行的,并保證了一定的安全冗余度。施工過程中只要樁孔的成孔及填筑質量達到設計要求,樁間土的擠密度理論上是有保障的。灰土擠密樁的施工質量控制要點就是成孔質量(位置、孔的垂直度)和灰土樁的填筑質量。成孔質量可以在施工過程中加以控制,確定合理的填筑工藝參數保證灰土樁的填筑質量是本次工藝性試驗的主要目的。

3 影響灰土擠密樁填筑質量的因素

根據室內擊實試驗結果,本工程灰土擠密樁填筑的三七灰土最大干密度為1.61 g/cm3,相應的最優含水率為20%。要保證樁體填筑質量,必須確保填料拌和均勻,含水率精確。在施工過程中要嚴加控制填料含水率,以確保填筑質量。除此以外,填筑質量與孔內填料的厚度、擊實重錘的錘重、落距及擊實的錘擊次數密切相關,且成正相關關系。因此,本次工藝性試驗的重點是確定上述三個參數,以保證施工經濟、合理、高效。

3.1 錘重W的影響

試驗錘重根據現場擊實機械實際配制,為了滿足施工便利性要求和擊實效率,本次試驗錘重W=1500kg。

3.2 重錘落距H的影響

孔內填料夯擊時重錘的錘重W與落距H的乘積就是對土體或填筑體的擊實功,其大小與擊實效果成正比關系,值越大擊實效果越好。因此,錘越重越好,落距越大越好,但考慮到落距越大施工中提錘越困難,且落距大重錘下落過程中受到孔邊土的阻滯和干擾的可能性越高,再加上落距增加會加大施工控制難度,提升安全風險,因此落距控制在2 m以內是安全合理的。本次試驗確定重錘落距為1.5 m。

3.3 孔內填料厚度(體積)的影響

擠密樁成孔后孔內填料厚度或擊實前散料的體積與擊實效率成反比例關系。當散料的填料厚度增大(體積增大)時,在相同擊實功下不易達到密實狀態,甚至填料厚度過厚時可能出現僅依靠加大錘重,提高落距(即提高夯擊能)都無法夯實底部填料的情況,這種情況在制定工藝性試驗方案時應盡量避免,以提高試驗方案的有效性和針對性。因此,提前通過合理方法確定限定最大填料厚度對優選合理的填料厚度具有重要意義。孔內填料的擊實與強夯地基處理相同,均以動力密實理論為基礎,在此采用強夯動力密實影響深度公式試算樁體填筑最大影響深度,以避免采用不合理的填料厚度增加工作量。

強夯法加固深度的計算方法有Menard計算法、BILLAM計算法、費香澤室內試驗模型公式、張平倉計算法等。張平倉計算法是基于施工實踐提出的經驗公式[2],該公式考慮了單位面積夯擊能量及土體的含水情況,適合本次工藝性試驗。采用該公式計算夯擊影響深度以確定合理的填料厚度。

式中,H為影響深度(m);M為重錘重量(kN);A為錘底面積(m2),此處重錘直徑25 cm,面積0.05 m2;νd為填料干重度(kN/m3),土的干重度為12~18 kN/m3,此處取灰土的松散干重度12 kN/m3;ω為填料的含水率(%);h為重錘落距。

3.4 孔內填料夯擊次數的影響

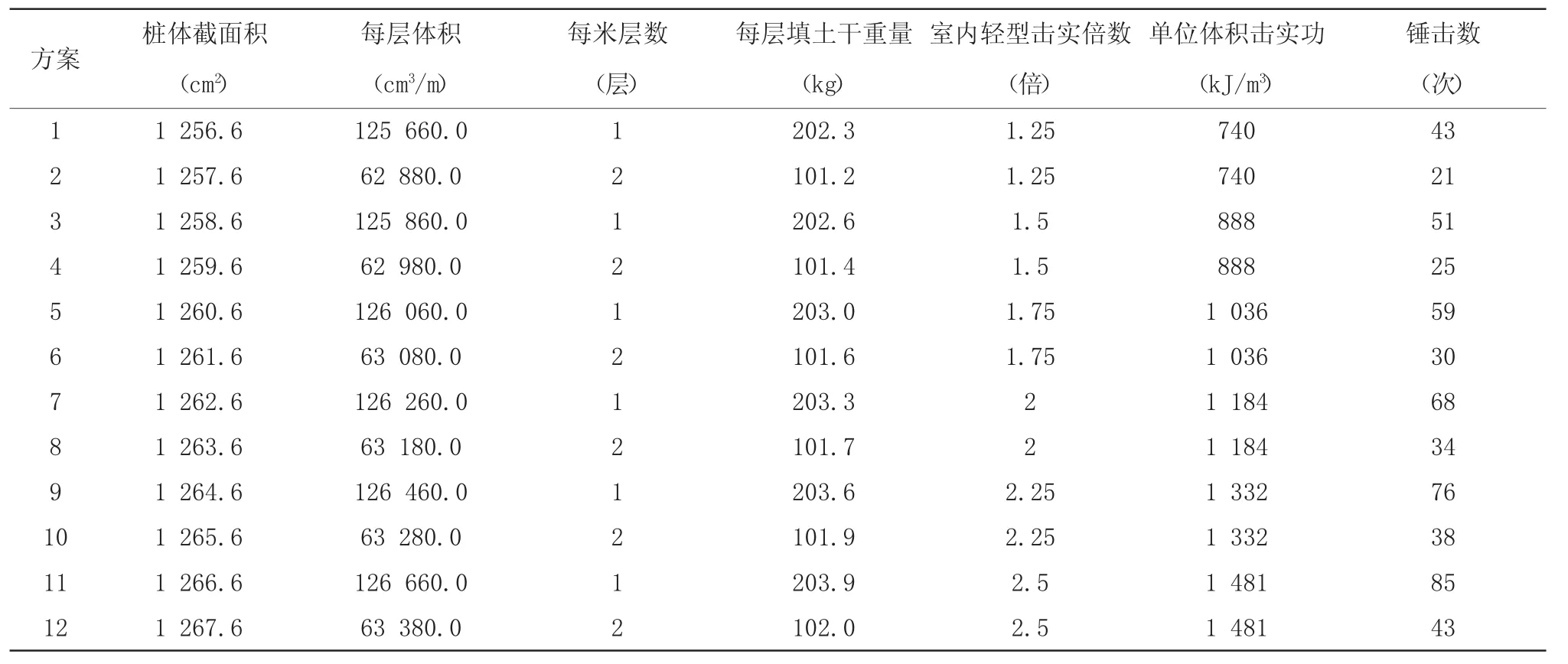

以上分析已經確定了夯擊功大小(錘重與落距的乘積)和填料厚度合理范圍(0.5~1.0 m),只要再確定每層的夯擊數,就可以選擇簡便易行的工藝性試驗方案。根據動力密實理論,在現場夯實時對單位體積的土體其擊實功達到輕型擊實標準時,理論上填筑土體就可以達到與室內最大干密度試驗相同的密實效果,因此制定方案時可參照室內輕型擊實單位體積計算錘擊數。考慮到輕型擊實試驗的周邊約束為剛性約束,且現場施工存在諸多外在和人為影響,為保證施工效果,適當加大夯實功是必要的,列表計算時以室內輕型擊實試驗的擊實功592.2 kJ/m3為基準,成樁擊實倍數取1.25~2.5倍,每層填土干重按體積與室內擊實最大干密度計算。單位體積擊實功=錘重×落距×9.8×每層擊實數/體積。計算結果見表1。

通過計算,當孔內填料厚度為1 m時,以1.25倍的室內輕型擊實功的擊實沖擊能量對樁體進行擠壓,最小錘擊次數為43次,從施工角度來看顯然是不合理的,因此選擇填料厚度每層0.5 m。可以從表1中選擇方案2、方案4和方案6的參數在現場進行實際工藝性試驗,并取樣檢測含水率、干密度等,根據試驗實測數據繪制不同擊實功下測得的樁體干密度,對比選擇確定簡便高效易行的錘擊數。

4 試驗結果

根據表1所列方案,確定按方案2、4、6進行樁體夯填工藝性試驗,最終一次成功。方案2所計算出的參數經現場取樣檢測,其樁體干密度、樁間土擠密度及復合樁基承載力均達到設計要求。

表1 單孔填料擊實效果方案

5 結語

試驗結果表明:灰土擠密樁施工工藝性參數必須通過工藝性試驗來確定;灰土擠密樁施工工藝性試驗方案可通過前期工作和公式計算來簡化,使之指向更加明確;本文所述方法可用于同類工程,可作為工藝性試驗方案選定、機械遴選的方法。