海綿城市在市政道路設計中的應用分析

黎明 劉曉強

我國城市化進程速度不斷加快,但是相比于歐美發達國家城鎮化率還是偏低,未來我國的城鎮建設還有很大的發揮空間。市政道路是城市的“主動脈”,在城市建設中的作用不言而喻,不僅對于推動城市交通運輸有著重要意義,而且也是城鎮居民出行的重要保障。市政道路需要有良好的排水系統,才能更好地為大眾服務,本文針對當前“海綿城市”的建設理念進行分析,探討在市政道路設計中增強城市排水能力和蓄水能力,意在減少城市建設對于生態環境的影響,以及對自身保水性能的提升。

我國的城市市政道路建設在長時間以來都是以硬化路面為主,但是隨著城市人口的增加以及降雨量的不均與分布,城市排水系統的負擔越來越大,當遇到大量水忽然涌入的情況,就很有可能造成排水系統不能短時間完成排水任務,甚至是危及生命財產安全。建設海綿城市的理念就是將城市打造成一塊“海綿”,使其具有一定的吸水性和保水性,城市道路的排水系統也將更加合理,使得城市道路的積水概率有效降低。

一、海綿城市的相關概述

1.海綿城市的概念

海綿城市是現代城市建設中的熱點建設理念,顧名思義就是在建設城市的過程中讓城市具有海綿一樣的“彈性”,這種“彈性”就是當面對自然現象和自然災害的情況下能夠有效地進行自身抵御,傳統的城市建設與管理中,排水和蓄水分別是兩個層面,而海綿城市更多的是強調城市本身具有水生態平衡系統。海綿城市可以有效地降低雨水造成的災害,同時將自然水量進行有效的分配,對于綠化種植、綠化養護、收集雨水、過濾雨水都有著重要的作用。海綿城市的建設首先要以規劃設計為主導,確定科學合理的方式,采用理論知識先行的策略,其次就是要實現生態環境的保護,實現對自然降水的有效利用,并對生態系統有利而無害的施工措施,最后是要結合涉及地區的實際情況,減少對當地既有環境的擾動,盡量根據環境現狀進行開發,更多地利用當地自然條件。

2.海綿城市在市政道路設計中的思考

以往的城市建設大多數都是將不透水性作為主要設計因素,特別是市政道路的設計更多的是考慮材料和結構要符合承載要求,針對雨水或其他污水要讓硬性不透水材料迅速將其導向一個指定的地點,但是實際中過多的硬性材料使用,使得我們現在的城市極度缺乏保水性,很多自然降水直接被導入到了污水處理廠,城市地表下沒有了保水的功能。自然界的降水存在著不確定性,當有大量降水在一定時間內忽然來臨的時候,硬性材料無法完成快速排水,很容易造成道路淹沒,使得市政交通陷入癱瘓狀態,同時當雨水過后還不能將水分留住,甚至是造成了水土流失現象,新聞中也會看到某地的市政道路地面塌陷的情況。海綿城市的理念就是要在市政道路設計階段就將排水、保水、蓄水等問題全部考慮進去,讓城市道路也具有海綿的吸收性和保留性,既能快速消化大量的降水,又能將水分有效的保存在土壤中,同時促進生態系統的健康發展。

二、海綿城市在市政道路設計中的應用分析

1.路面材料的選擇

市政道路建設在我國的基礎建設中占有重要的地位,隨著我國經濟體量的不斷增長,路況的改善將直接影響到交通運輸能力和居民出行環境。在以往的市政道路設計中多是強調降水“排”走,也就是用硬性路面材料將雨水引走,但是由于現在城市建設的規模不斷擴大,整個城市都由鋼筋混凝土構成,土壤吸收水和保存水的能力越來越小,大量的雨水無法及時排出,繼而造成大量的存水現象。在“海綿城市”的建設理念中倡導以透水性材料運用在市政道路上,不再以“線性”的方式排水,而是注重道路整體的“面性”排水模式,當遇見有大量降水的狀況,透水性道路材料可以快速將雨水滲透到地下,減少道路積水現象。

2.道路結構設計

在傳統的市政道路排水設計中,雨水通常是以道路中的排水結構為主要引導,道路裂隙滲透為輔助,以此實現排水功能,這樣的結構設計具有一定的排水功能,但是不能將水分留存住。“海綿城市”的理念是要讓道路有一定的保水率。市政道路需要有一定的承載能力,剛性和硬度是它的必要條件,所以需要在設計中更多地使用網格基礎或者蜂窩結構,以此滿足市政道路的車輛行駛要求,同時在網格內或蜂窩內有一定的滲透保水材料,形成蓄水空間,這樣的道路結構可以快速吸收路面積水,同時保證了道路強度。

3.市政道路的綠化設計

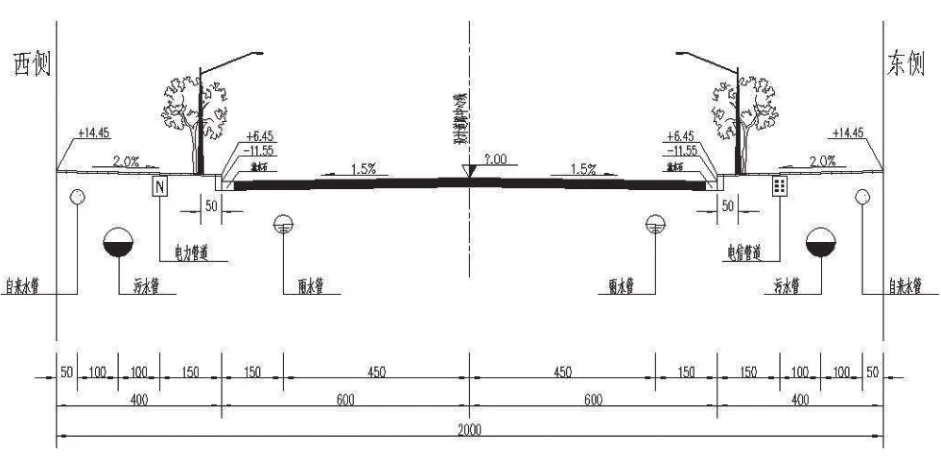

硬化的水泥地面不能有效的存水,天然的土壤不能有效排水,但是天然的綠色植物是最佳的“海綿”,綠化帶中的木本和草本與土壤相結合可以有效地鎖住土壤的水分,而且可以提升道路的吸水量。我們在市政道路設計中要注重綠化帶的使用,由于當然城市建設中很多管線都需要與道路一同建設,綠化帶正好可以作為管線的上方防護,一旦管線出現問題,施工和維修也較為便捷。我們在設計的過程中應該考慮將綠化帶下部安排為土壤與碎石的組合結構,碎石可以快速地將雨水滲透下去,土壤和植被的根部則能有效鎖住水分,綠化帶的廣泛使用對于收集雨水有著非常好的效果。例如海綿城市路政建設可以參考以下設計。

4.路緣石和路肩邊溝的設計

路緣石是設在路面與其他構造物之間的標石,常豎立在市政道路的不同功能的路面中間,例如人行道和機動車道之間、路面與綠化分隔帶之間,路緣石在一定程度上會將雨水進行阻隔,對于平路緣石要盡量與路面保持一致,立路緣石要有足夠寬敞的導流口,讓雨水快速從導流口流向綠化帶。路肩邊溝主要是將雨水進行“線性”導出,常有的結構是明溝或者暗溝,對于這樣的線性導向結構,可以使其與下沉式綠化帶相結合,讓水流走向下沉式綠化帶形成人工濕地,有助于生態環境建設。

5.下沉式綠化帶的設計

海綿城市建設中常用的一種設計手段是“下沉式綠化帶”,設計工作者要根據所設計地段的實際情況進行考察,在有條件的情況下將雨水收集再利用。很多市政道路的實際情況是存在著天然高低差,道路需要在較高的位置進行建設,但是低洼地帶中我們不能進行簡單的填方。針對這樣的天然狀況,我們可以將低洼地帶設計成下沉式綠化帶,上文中已經講到了綠化帶的保水性和蓄水性,下沉式綠化帶可以利用高低差將雨水有效的收集,并相應地建立泵站、蓄水池、濾水管等,讓雨水通過這些設備后將雜質過濾掉,得到進一步的凈化再進入蓄水池,對降水量大、降水時間長的地區有明顯的“海綿”效果。

6.集水樹箱的設計

市政道路中有很多等級較低的道路,由于空間狹小無法設計綠化帶,對于這樣的市政道路通常是在道路兩邊種植行道樹。面對這樣的普遍現象我們要更多地發揮創新意識,由于橫向空間條件的不滿足,那么就要舍棄綠化帶的建設,雖然行道樹在平面上的可利用空間很小,但是設計者可以采用豎向空間的優勢,行道樹的根莖深,在規劃階段可以將種植行道樹的樹坑或者樹槽設計成下沉式或者半地下式,讓降水有一個坡向流入的過程,樹坑內裝有集水管道和排水管道,將雨水有效、均勻地分散到土壤中,這樣的方式針對于空間狹小以及等級低的市政道路是非常值得嘗試的設計方案。

三、結語

綜上所述,隨著人們對于生態環境理念的不斷加強,海綿城市已經成為了未來城市發展的必然趨勢,對于防洪抗旱有著非常重要的作用和意義,海綿城市是一種新型的城市雨水管理概念,需要用更為先進的建設理念審視,市政道路的設計工作者要改變傳統的思維方式,更多的以構建生態性城市環境為出發點,有針對性地研發和創新建筑材料、建筑結構,以多角度的創造性開發本地區內的地形特點優勢,將海綿城市的建設理念融入設計中可有效提升對環境的保護,促進現代化城市可持續性發展,也為未來的城市建設提供更多的參考意見。