地質探秘

2020-09-26 10:20:33

小學科學 2020年9期

地下世界

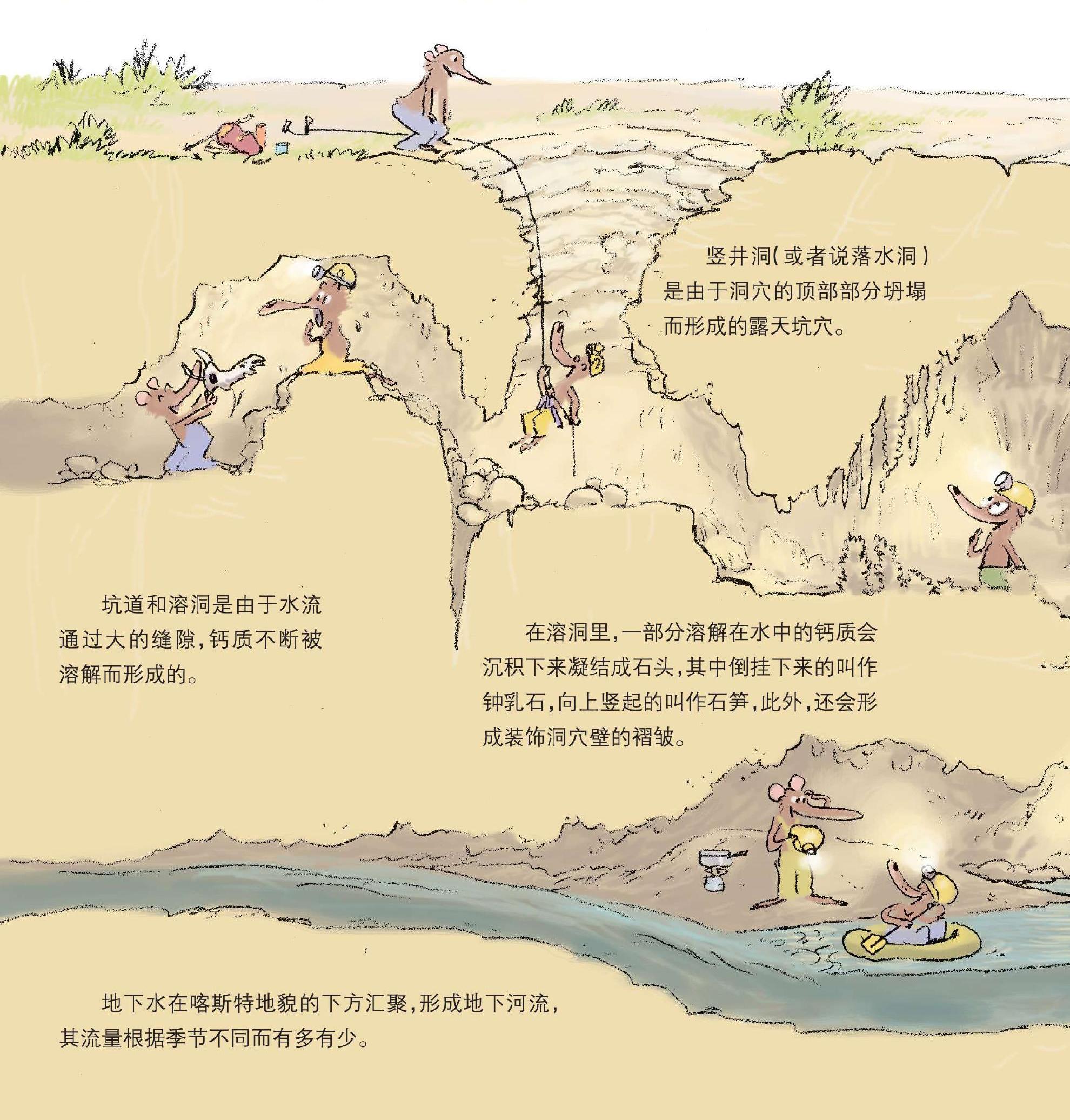

水溶蝕了地表深處的鈣質層,于是就在地下形成了奇妙的洞穴世界和地下景觀。我們把它們叫作喀斯特地貌或者卡斯特網絡,那里是洞穴學家探險的地方。

坑道和溶洞是由于水流通過大的縫隙,鈣質不斷被溶解而形成的。

豎井洞(或者說落水洞)是由于洞穴的頂部部分坍塌而形成的露天坑穴。

在溶洞里,一部分溶解在水中的鈣質會沉積下來凝結成石頭,其中倒掛下來的叫作鐘乳石,向上豎起的叫作石筍,此外,還會形成裝飾洞穴壁的褶皺。

地下水在喀斯特地貌的下方匯聚,形成地下河流,其流量根據季節不同而有多有少。

在地表,當溪水沿著小縫隙不斷溶蝕著鈣質時,會勾勒出很典型的陰溝(有時候還會很深),我們把這些溝叫作溶溝,或者叫作灰溝。

鈣質被溶解雕刻出的許多小盆地,外表覆蓋著細細的一層黏土,這叫作溶斗,也叫作巖溶漏斗。

鐘乳石和石筍連在一起形成石柱。鐘乳石長得更快,通常也比石筍更精致。

水流沿途都會有鈣質沉積,它們有時會逐漸形成小的堤壩,阻止水的流動,從而在地下形成湖泊。

地下坑道如果呈大S形,就會形成虹吸洞道。

地下水隨著涌泉而重見天日,涌泉的水量則是大小不一的。

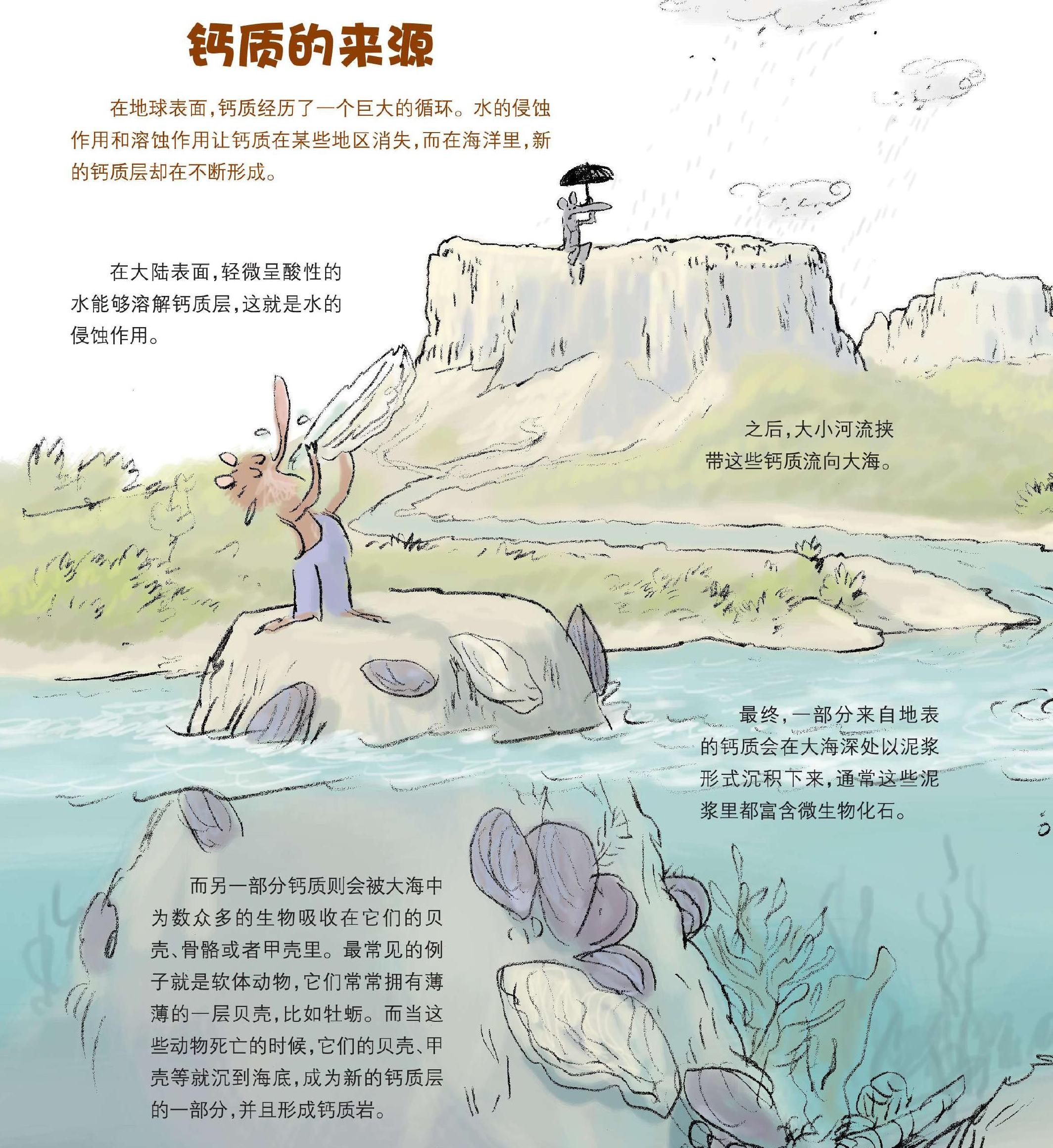

鈣質的來源

在地球表面,鈣質經歷了一個巨大的循環。水的侵蝕作用和溶蝕作用讓鈣質在某些地區消失,而在海洋里,新的鈣質層卻在不斷形成。

在大陸表面,輕微呈酸性的水能夠溶解鈣質層,這就是水的侵蝕作用。

而另一部分鈣質則會被大海中為數眾多的生物吸收在它們的貝殼、骨骼或者甲殼里。最常見的例子就是軟體動物,它們常常擁有薄薄的一層貝殼,比如牡蠣。而當這些動物死亡的時候,它們的貝殼、甲殼等就沉到海底,成為新的鈣質層的一部分,并且形成鈣質巖。

鈣質巖中的大量化石,尤其是貝殼化石,通常在肉眼或者放大鏡下可見。而化石的積累也是巖石形成過程的一部分。