新型農業經營主體與小農戶協同發展:現實價值與模式創新

[摘 要]? ?促進新型農業經營主體與小農戶協同發展成為實施鄉村振興戰略的客觀要求。文章在分析新型農業經營主體與小農戶協同發展的理論邏輯和現實必然的前提下,系統梳理浙江海鹽等5地實現新型農業經營主體與小農戶協同發展的4種模式:農業產業鏈延伸發展模式、農業產業化聯合體發展模式、農村一二三產業融合發展模式、農業社會化服務帶動發展模式。浙江海鹽等地的實踐具有多重良好經濟社會效應,進而得出促進新型農業經營主體與小農戶協同發展需要堅持因地制宜和分類施策、充分發揮各類主體的優勢、大力培育新型職業農民等經驗啟示。最后,提出相應政策建議,以期為促進新型農業經營主體與小農戶協同發展提供經驗支持。

[關鍵詞]? ?新型農業經營主體;小農戶;協同發展

[中圖分類號]? F316 [文獻標識碼]A 文獻標志碼? [文章編號]1673-0461(2020)09-0032-07

一、問題的提出

改革開放以后,家庭聯產承包責任制有效解決了我國農業生產中的監督和激勵問題,促進了糧食產量和農業經濟的快速增長[1]。隨著市場化深入發展,小生產與大市場對接問題日益凸顯,各地開始探索農業產業化、農民合作經濟組織,社會對于創新農業經營體制機制的要求日益迫切。為此,黨的十八大報告提出“構建集約化、專業化、組織化、社會化相結合的新型農業經營體系”。經過數年的實踐,家庭農場、農民合作社、農業產業化經營組織、農業社會化服務組織等各類新型農業經營主體已成為引領適度規模經營、帶動農民就業增收、發展現代農業的有生力量。但從各地情況看,新型農業經營主體也存在功能定位不明確、內部管理不規范、自身實力不強等問題,對小農經濟產生了一定負面影響:“公司+農戶”模式契約不穩定[2];農民合作社所謂“精英俘獲”“休眠社”“掛牌社”等現象層出不窮[3-4];農地規模流轉損害小農戶利益,擠壓小農戶的獲利空間,限制小農戶的發展機會[5]等等,新產業、新業態對小農戶產生了較強的“擠出效應”。

但必須看到,我國經營規模在50畝以下的農戶仍有2.3億,小農戶家庭經營很長一段時間內是我國農業基本經營形態,沒有小農戶的現代化就不可能有中國農業現代化。如何正確處理好發展適度規模經營和扶持小農戶的關系,成為新時代實施鄉村振興戰略的重大課題。黨的十九大報告提出,實現小農戶和現代農業發展有機銜接。對此,學者們主要從以下3個方面進行了探討:一是提出健全面向小農戶的農業社會化服務體系,推動農業生產性服務業高質量發展,通過多種方式服務小農戶,把小農戶引入現代農業發展軌道[6-7];二是通過提高小農戶組織化程度,建立農民合作社、農村土地股份合作社、農機合作社等現代農業合作組織,把分散的小農戶有效地組織起來,幫助小農戶節本增效[8-9];三是主張充分發揮龍頭企業對小農戶帶動作用,通過“公司+農戶”“公司+農民合作社+農戶”等組織形式,建立多形式利益聯結機制,將小農戶納入現代農業產業體系[10]。新型農業經營主體成為了實現小農戶和現代農業發展有機銜接的有效載體[11]。

實現鄉村振興,產業興旺是基礎。“大國小農”客觀實際,要求我們不僅要培育新型農業經營主體,也要扶持小農戶,不可偏廢。已有研究成果為本文提供了理論借鑒,但也存在一些欠缺,缺乏從促進協同發展的視角來探究培育新型農業經營主體和扶持小農戶問題,尤其是協同發展路徑與對策方面的研究還較為少見。基于此,本文在梳理新型農業經營主體與小農戶協同發展的理論邏輯和現實必然的基礎上,基于浙江海鹽、河南信陽、廣西玉林、重慶永川、重慶梁平5個農業農村部等8部門批復的“創新小農戶和現代農業發展有機銜接機制試點”調研情況,總結5個試點地區的典型做法,系統提出促進新型農業經營主體與小農戶協同發展的4種模式。

二、新型農業經營主體與小農戶協同發展的理論邏輯

培育新型農業經營主體,發揮其在建設現代農業中的引領作用,是關系我國形成立體式復合型現代農業經營體系的現實需要,必須堅持以農戶家庭經營為基礎,而不能脫嵌小農戶,更不能使小農戶被擠出、受損害,這構成新型農業經營主體與小農戶協同發展的邏輯起點。

(一)價值目標的一致性

20世紀80年代中后期以來,新型農業經營主體一直被視為引領農業適度規模經營發展的先鋒,從農業產業化萌芽起步,發展到如今家庭農場、農民合作社、農業產業化經營組織、農業社會化服務組織等各類新型農業經營主體與小農戶共生共榮的新階段,新型農業經營主體的發展脈絡始終內含了幫助農民、提高農民、富裕農民的價值取向。小農戶是黨的重要依靠力量和群眾基礎,近年來,黨和政府從提升小農戶發展能力、提高小農戶組織化程度、拓展小農戶增收空間等方面,制定了多項針對小農戶的扶持政策意見,目標就是讓小農戶成為現代農業發展的參與者、受益者,持續縮小城鄉收入差距,促進農民共同富裕。無論是培育新型農業經營主體以實現帶動農民增收致富,抑或是扶持小農戶讓億萬農民走上共同富裕的道路,二者統一于鄉村振興戰略的總體布局,均是實現人民對美好生活向往的重要途徑,二者在堅持以人民為中心的發展思想的價值立場上,具有著一致性。

(二)現實實踐的需要性

從實踐來看,新時代小農戶家庭經營具備精耕細作、內在激勵等優勢,是我國農業農村發展最重要的基礎力量,是“中國飯碗”的直接貢獻者,具有旺盛生命力。但同時也面臨經營規模小、運用現代生產技術能力弱、交易成本高、抗風險能力不強等發展弱勢,更嚴重的是,農業全球化競爭大環境下,受代際分工影響,小農戶老齡化現象和兼業化現象凸顯,生產生活境況脆弱,面臨的挑戰可謂前所未有,這導致小農戶發展現代農業的先天條件和動力不足。單純依靠小農戶自我積累,難以和現代農業發展有機銜接。作為農業生產分工分業不斷深化的產物,新型農業經營主體始終以市場化為導向,并能有效集成利用各類先進生產要素,具備了專業化、規模化、集約化等特征,而且各類新型經營主體并不互相排斥,既可獨立運行,又可以多種形式組合,和小農戶有著天然互補優勢。促進新型農業經營主體與小農戶協同發展,圍繞各自優勢推進分工協作,是我國農業現代化實踐的現實需要。

(二)農業產業化聯合體發展模式

農業產業化聯合體一般由一家牽頭龍頭企業和多個新型農業經營主體組成,通過簽訂合同、協議或制定章程,形成緊密型農業經營組織聯盟,是順應新型農業經營主體迅猛發展新形勢而產生的新生事物。相比于傳統的“公司+農戶”模式,“農業產業化聯合體+農戶”具備兩大優勢:一方面,具備合理分工、穩定合作的優勢,龍頭企業專注于農產品加工流通、農民合作社專注于發揮服務能力、小農戶和家庭農場專注于生產,各類農業經營主體發揮各自所長,通過建立穩定的利益聯結機制,形成比較穩定的長期合作關系,共同發展;另一方面,具備要素融通、產業增值的優勢,既可滿足小農戶和家庭農場對技術、資金、市場、農業社會化服務的需求,又可滿足農民合作社對標準化生產和服務的需求,也可滿足農業企業對原材料安全和穩定供應的需求,還可滿足其他農業社會化服務組織對市場的需求,成員間資金、技術、品牌、信息等要素融合滲透,進而提高資源配置效率、降低交易費用,最終實現全產業鏈增值增效。以上兩方面的優勢決定了農業產業化聯合體成為促進新型農業經營主體與小農戶協同發展的理想平臺。

廣西玉林案例。玉林地處廣西與廣東結合部,作為廣西的農業大市,農村改革一直走在全國的前列。為夯實實施鄉村振興戰略的基礎,玉林全面實施村級集體經濟“燎原工程”,其主要發展模式就是通過引導農業產業化龍頭企業、家庭農場、農民合作社共同出資,開展專業化、品牌化經營,共建農業產業化聯合體,相繼打造了水稻、荔枝、龍眼、中藥材等十大現代農業產業基地,村級集體經濟發展新動能得到有效激發。截至2019年10月底,玉林已推動5 400多個新型農業經營主體集聚發展,全市1 330個村的村級集體經濟收入總額達1.04億元,同比增長187.82%。在玉林天氣晴農業產業化聯合體等現代特色農業示范區的調研發現,玉林農業產業化聯合體實踐,產生了良好效應。其一,依托農業產業化聯合體內部溝通合作機制,市場信息往往能夠迅速地從龍頭企業傳導至生產環節,小農戶和家庭農場得到信號傳遞后,可及時對種養結構進行優化,避免了玉林曾長期存在的農業供給側與需求端不相匹配問題,傳統訂單農業模式下的違約風險得到很好控制;其二,玉林在現代特色農業示范區的農業產業化聯合體構建中,探索引入了土地股份合作社,土地股份合作社由小農戶以土地經營權等入股成立,這一模式下,小農戶可獲得保底租金和收益分紅,分享到與農業經營主體協同發展帶來的好處。農業產業化聯合體異軍突起,成為了玉林促進新型農業經營主體與小農戶協同發展的可靠載體。

(三)農村一二三產業融合發展模式

新型農業經營主體與小農戶協同發展表現為先進生產要素不斷應用于傳統農業,引發人力、技術、制度等一系列變革,實現農業綜合效益顯著提高、農業可持續發展。農村一二三產業融合發展,以第一產業為基礎,通過加快農業結構調整、拓展農業多種功能、發展農業新型業態等方式,實現“接二連三”,是探索中國特色農業現代化道路的重要舉措。農村一二三產業融合發展能夠因地制宜地將更多二三產業的技術和商業模式等運用于第一產業[14],構建農業與二三產業交叉融合的現代產業體系,促進農業產業快速發展與生態環境和諧友好,實現農村地區的可持續發展。在這一點上,農村一二三產業融合發展模式可視為新型農業經營主體與小農戶協同發展的一條重要路徑,二者具有著高度的契合性。但二者又有著顯著的區別:融合發展更加強調“你中有我,我中有你”,協同發展更加注重“協調合作”。在實踐中,協同發展更多地以融合發展的形式表現出來。

河南信陽案例。信陽地處大別山南麓,是我國北方最大的茶葉主產區之一,截至2018年底,信陽茶園面積超過212.5萬畝,茶農100余萬人,產量6.6萬噸,總產值112.4億元,茶產業帶動10萬小農戶擺脫貧困。信陽促進新型農業經營主體與小農戶協同發展的典型做法就是依托信陽茶這一傳統特色優勢產業,發展多類型農村產業融合方式,推進農業與旅游、文化、健康等產業深度融合。一是大力推進“茶旅融合”,按照“茶區變景區、茶園變公園、茶山變金山”的思路,推進以家庭農場為基礎的茶園基地規模化、標準化建設,打造休閑觀光、采摘體驗、茗茶品鑒為一體的茶旅融合發展示范點;指導“農家茶樓”“農家茶舍”“農家茶莊”建設,扶持小農戶發展茶旅農家樂。二是大力推進茶文化節,信陽茶文化節至今已舉辦27屆,2019年的信陽茶文化節涵蓋信陽茶業博覽會、中國國際茶商大會、信商大會、國際山地徒步大會等一系列茶事、經貿和文體活動,茶的文化功能得到跨界發展。三是大力推進“茶+健康”融合,為解決夏秋茶的利用問題,信陽本土龍頭企業、農民合作社聯合科研機構開展攻關,研發了一系列高品質養生紅茶、富硒茶,開拓了保健茶市場,延長了茶產業鏈條;當地茶農也在“茶+健康”產業鏈中敏銳地捕捉到城市消費者對茶飲料、茶酒、茶食品、茶化妝品等消費需求,分享到茶產業高質量融合發展帶來的收益。

(四)農業社會化服務帶動發展模式

我國各地農業資源稟賦條件差異很大,戶均經營土地規模小,短時間內不能全面實行規模化經營;很多丘陵山區地塊零散,耕地細碎化問題較為突出,也不是所有地方都能實現集中連片規模經營。發展農業社會化服務,既可滿足小農戶參與生產、從事家庭經營的愿望,又通過服務連接千家萬戶,形成服務型規模經營,也是實現新型農業經營主體與小農戶協同發展的一條重要途徑。從服務供給的主體來看,各類專職農業服務組織、供銷合作社、農墾企業等提供農業社會化服務的組織是主體;各類農業產業化經營組織、農民合作社既可以是農業生產主體,也可以是農業服務的提供者;而家庭農場以農民家庭成員為主要勞動力,主要進行種養業專業化生產,基本不向其他主體提供農業服務。從服務的客體來看,包括小農戶在內的所有農業經營主體都是農業社會化服務的需求者。從服務的內容來看,涵蓋范圍非常廣泛:包括農業生產托管服務、農業生產性服務、產銷服務、信息服務、金融服務、保險服務等內容。

重慶永川案例。永川位于長江上游北岸、重慶西部,現代特色效益農業優勢突出,在加快推進農業農村現代化的發展實踐中,永川通過健全農業社會化服務體系,解決長期困擾農業經營主體,尤其是小農戶的成本高、效益低的服務需求難題,促進了新型農業經營主體與小農戶協同發展。永川的主要做法是:通過主體培育與政策扶持相結合的政策,“政府購買服務”的方式,科學確定補助標準(社會公允價格的30%范圍內),扶持發展服務主體;建立社會化服務到戶機制,制訂包括水稻、茶葉、油料作物等產業在內的“菜單式”產業項目清單,指導服務主體重點針對水稻育秧、機插等5個,茶葉選擇修枝整形、施肥等兩個,以及油菜機耕、機防等4個薄弱環節,提供標準化服務。截至2019年底,全區農業社會化服務組織達66個,能夠且已經提供農業生產性服務、產銷服務、農業生產托管服務、信息服務的農業社會化服務組織比例分別達到75.8%、43.9%、36.4%、30.3%,能夠提供金融服務或保險服務的組織比例增加到9.1%;社會化服務組織平均服務農業經營主體562個、平均作業服務面積1 992.23畝、平均取得勞務收入23.08萬元/個,實現糧食畝增產12.8%,被服務小農戶戶均增收2 988.87元。社會化服務把農業經營主體、特別是千家萬戶的小農生產聯結起來,破除了束縛小農戶的外在約束性條件,實現各類農業經營主體協同發展。

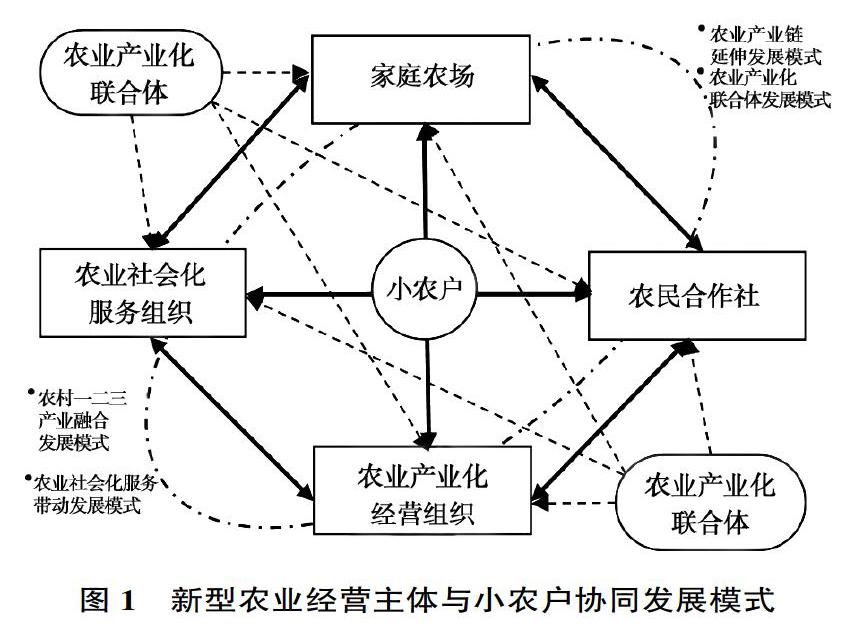

現實實踐中,新型農業經營主體與小農戶協同發展路徑,往往不同程度地帶有上述部分模式的性質,但也有可能是以上多種模式的結合。比如,家庭農場在沿著農業產業鏈順向延伸的過程中,可能會與二三產業融合發展,也可能會接受農業社會化服務組織提供的服務,因而會體現為農業產業鏈延伸發展模式、農村一二三產業融合發展模式與農業社會化服務帶動發展模式的結合。因此,各種模式的發展可能是單一的,也可能呈現出多向、多式融合發展,類似于“鉆石模型”的特征,如圖1所示。

五、新型農業經營主體與小農戶協同發展的實踐經驗

浙江海鹽等5個國家級試點,將現代農業各種優勢和新時代小農戶特征屬性有效結合,實現新型農業經營主體與小農戶協同發展,有力促進了農業增效與農民增收,帶來了良好的經濟社會效應,可以從中得到以下經驗啟示。

(一)堅持因地制宜和分類施策是促進協同發展的基本原則

自然資源稟賦和經濟社會發展的差異,導致各地促進新型農業經營主體與小農戶協同發展的模式有所不同。浙江海鹽走農業產業鏈順向發展路徑,主要基于海鹽農業農村經濟基礎較好、農業社會化服務體系已基本建立的大背景,大力培育新型職業農民,有利于單一農業經營主體借助社會平臺成長為新型農業經營主體;而重慶梁平鼓勵農業產業鏈逆向延伸,是因為這一模式相對發展進程較快,更有利于小農戶在新型農業經營主體的帶動下,提升自身發展現代農業的能力。廣西玉林具有良好區位優勢和特色農業基礎,選擇農業產業化聯合體發展模式,促進農業經營主體間形成比較穩定的長期合作關系,更好保障小農戶收益,有利于貧困小農戶實現脫貧致富。河南信陽有“中國毛尖之都”之稱,圍繞茶這一特色優勢產業做文章,推進農村一二三產業融合發展是實現農業現代化的務實之舉。重慶永川地形以山地、丘陵為主,地塊零散,還未達到完全機械化的要求,集中連片規模經營的難度較大,政府建立健全農業社會化服務體系,把千家萬戶的小農生產聯結起來,也是理性選擇。由此可見,促進新型農業經營主體與小農戶協同發展必須堅持因地制宜和分類施策。

(二)充分發揮各類主體的優勢是促進協同發展的關鍵支撐

從5個國家級試點的調研情況看,4種模式下,各類農業經營主體的優勢得到充分發揮,有力支撐了新型農業經營主體與小農戶協同發展。各類農業經營主體的構成特征不同,導致在農業產業鏈上的不同環節具備不同的優勢。種植業和養殖業普遍適合采用小農戶家庭經營和家庭農場經營,這主要是因為種養業生產環節的勞動對象是活的生物體,需要勞動者及時對自然環境變化作出迅速反應,換而言之,需要勞動者具備高度的責任感,家庭經營無疑是現階段最合適的選擇。在農產品加工與流通環節,農業產業化經營組織,特別是龍頭企業,憑借在資本、技術、人才、信息等方面具備的突出優勢,能夠在帶動農戶發展產業化方面發揮重要作用。農資供應、農機作業、農產品營銷、農業市場信息服務等環節適合采用合作經營,包括農民合作社在內的農業社會化服務組織能夠直接完成或協助完成農業產前、產中、產后各環節作業,在這些環節,合作經營的優勢得到淋漓盡致發揮。促進新型農業經營主體與小農戶協同發展必須讓各類經營主體各就其位、各得其所,充分發揮各類經營主體的優勢,才能取得最大綜合收益。

(三)大力培育新型職業農民是促進協同發展的重要保障

新型職業農民是新型農業經營主體與小農戶協同發展中的一支生力軍,是農村家庭經營的基石、農民合作組織的骨干、農業產業化經營主體的重要組成部分,也是農業社會化服務組織的中堅力量。5個國家級試點所在省(區、市)級政府均出臺了加快培育新型職業農民的意見,并把教育培訓、認定管理、政策扶持、跟蹤服務等作為工作過程中的重點環節,試點地區在實踐中,很好地發揮了政府的主導作用。一是依托產業,重點圍繞市場需求、結合本地農業產業發展實際,充分尊重農民意愿,有針對性地分產業開展培訓。二是注重實效,突出重點領域,普遍采取農民喜聞樂見、易于接受的培訓形式,增強培訓實效。三是堅持分類施策,按照生產經營型、專業技能型、專業服務型、職業經理人等分類,精準教育培訓。試點地區的實踐探索形成了寶貴經驗,大力培育一支愛農業、懂技術、善經營的新型職業農民隊伍是促進協同發展的重要保障。

六、政策建議

浙江海鹽、河南信陽、廣西玉林、重慶永川、重慶梁平5個國家級試點在促進新型農業經營主體與小農戶協同發展方面,探索的先進模式具有一定的可復制性和可推廣性,為新型農業經營主體與小農戶協同發展提供了經驗支持。調研中也發現試點地區在實踐中面臨一些挑戰:一是新型農業經營主體的發展很不平衡,如有的家庭農場失去了農戶家庭經營的內核特征,大量依靠雇工從事生產經營活動;農民合作社出現“空殼化”等異化現象,小農戶并未真正成為合作經營的受益群體;還有龍頭企業出現了脫離農業業務的傾向,等等。二是地方政府強農惠農政策與現階段“三農”領域重點工作存在不相匹配情況,當前的“三農”重點工作在于脫貧和補短板,貧困小農戶無疑是重中之重,部分地區在強化小農戶支持政策方面還存在薄弱環節。三是小農戶的提法產生較晚,2017年10月,國家層面才首次提出[15],各地明確統籌兼顧培育新型農業經營主體和扶持小農戶的政策還較為缺乏。綜上,提出3方面政策建議。

第一,堅持扶持發展與引導規范并重,推動新型農業經營主體由“增量”轉向“提質”發展。遵循農業生產經營規模宜大則大、宜小則小,在政策上合理設定家庭農場土地規模上限,適當控制家庭農場過度規模化;把握合作社“姓農屬農為農”的組織屬性,引導農民合作社加強內部管理,合理分配收益,提升規范化水平,暢通其退出機制;完善農業產業化龍頭企業認定監測制度,實行動態管理,對主營業務脫離農業、帶動能力明顯不足的不合格企業,取消其龍頭企業資格。

第二,按照服務小農戶、提高小農戶、富裕小農戶要求,強化小農戶支持政策。新型農業經營主體與小農戶協同發展的最大短板仍在于貧困小農戶,必須推進體制機制創新,借助外力促其融入分工經濟。鼓勵地方采取更有針對性的政策舉措,將扶持資金折股量化到農村集體經濟組織和貧困小農戶后,以自愿入股方式投入農民合作社、農業企業等新型農業經營主體,讓貧困小農戶享受分紅收益。引導地方結合本地實際,建立新型農業經營主體帶動小農戶績效評價體系,將農業企業、農民合作社、農業社會化服務組織等新型農業經營主體帶動小農戶的數量、效果、利益聯結程度,作為相關財政支農資金支持和項目審批、檢查、驗收,以及示范評定的最重要衡量指標。

第三,按照鄉村振興戰略的思路,構建促進新型農業經營主體與小農戶協同發展的政策框架。調研中發現,伴隨小農戶的分化,新型農業經營主體也加快了分化與組合,部分由鄉村能人主導的“家族合作社”逐步演化為家庭農場,家庭農場的成長壯大可能演化為農業產業化經營組織,而大量農業企業呈現出一二三產業融合發展特征等等;此外,農業產業化聯合體、農民專業合作社聯合社、家庭農場服務聯盟、產業協會等新型農業經營主體開始嶄露頭角。按照鄉村振興戰略的思路,統籌兼顧培育新型農業經營主體和扶持小農戶,建立各類農業經營主體之間的良性互動機制勢在必行,這將是未來研究的關注點。

[參考文獻]

[1]林毅夫.制度、技術與中國農業發展[M].上海:上海三聯書店,1992.

[2]聶輝華.最優農業契約與中國農業產業化模式[J].經濟學(季刊),2013,12(1):313-330.

[3]熊磊,胡石其.小農戶和現代農業發展有機銜接的路徑找尋:重慶案例[J].當代經濟管理,2019,41(7):31-37.

[4]鐘真.改革開放以來中國新型農業經營主體:成長、演化與走向[J].中國人民大學學報,2018,32(4):43-55.

[5]趙曉峰,趙祥云.新型農業經營主體社會化服務能力建設與小農經濟的發展前景[J].農業經濟問題,2018(4):99-107.

[6]楊子,張建,諸培新.農業社會化服務能推動小農對接農業現代化嗎——基于技術效率視角[J].農業技術經濟,2019(9):16-26.

[7]蘆千文.中國農業生產性服務業:70年發展回顧、演變邏輯與未來展望[J].經濟學家,2019(11):5-13.

[8]孔祥智,穆娜娜.實現小農戶與現代農業發展的有機銜接[J].農村經濟,2018(2):1-7.

[9]盧洋嘯,孔祥智.改革開放以來小農戶與現代農業有機銜接的探索——文獻綜述視角[J].經濟體制改革,2019(6):89-95.

[10]姜長云.龍頭企業與農民合作社、家庭農場發展關系研究[J].社會科學戰線,2018(2):58-67.

[11]林萬龍.新型農業經營主體帶動小農戶還需“推一把”[N].經濟日報,2019-01-14(012).

[12]胡石其,熊磊.“組織學習”驅動綠色創新績效的影響機制[J].求索,2018(6):82-88.

[13]姜長云.推進農村一二三產業融合發展的路徑和著力點[J].中州學刊,2016(5):43-49.

[14]蘇毅清,游玉婷,王志剛.農村一二三產業融合發展:理論探討、現狀分析與對策建議[J].中國軟科學,2016(8):17-28.

[15]陳錫文.實現小農戶和現代農業發展有機銜接[J].中國農村科技,2018(2):14.

The Collaborative Development between the New Agricultural Business Entities

and Small Farmers:Practical Value and Pattern Innovation

Xiong Lei1,2

(1.Finance and Accounting R&D Center,Chongqing University of Technology,Chongqing 400054,China;2.School of Business,Hunan University of Science and Technology,Xiangtan 411201,China)

Abstract:? It s the objective requirement for the implementation of the Rural Revitalization Strategy to promote the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers.Based on the analysis of the theoretical logic and practical necessity of the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers,this paper systematically combs out four patterns of achieving the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers in five places ( Haiyan,Zhejiang Province etc.),i.e.the extension of agricultural industry chain,the formation of agricultural industrialization group,the integration of rural primary,secondary and tertiary industries,and the promotion of agricultural socialized services.The practice of places like Haiyan in Zhejiang Province shows multiple good economic and social effects.Then,the experience and enlightenment to the promotion of the collaborative development between new agricultural business entities and small farmersissorted out:be specific and differential when making policies; take full advantages of various entities; vigorously cultivate new type of professional farmers.At last,the corresponding policy recommendations are put forward in order to provide experience support for promoting the collaborative development between the new agricultural business entities and small farmers.

Key words:? new agricultural business entities; small farmers; the collaborative development

責任編輯 (責任編輯:李 萌)