歲在丁酉 梓叢脫貧

歲在丁酉,梓叢脫貧。

喜歡作賦的朋友,請你務必記住,哪天你給梓叢村寫《梓叢脫貧賦》,一定要用這一句作開頭。而我,一個不會作賦之人,只能將梓叢村的脫貧故事,翔實記錄如下。

(一)

我經常想,一個人在固定的一個時間段里,連續去到一個地方二十多次,到底會不會產生某一種情感?如果有,那這種情感,又是一種什么樣的情感?

梓叢村,位于龍州縣上降鄉中越邊境線上的一個普通的小村子。在最近的四年多時間里,我竟有機會來到這個村達二十幾次之多。我不敢說這是一種必然,但也絕對不是一種偶然。我曾自問,如果這里沒有某種特殊的力量,我怎么可以對這樣一個原先毫不知情,而且到處生長貧困、生長荒涼,甚至還生長野性和硬冷的邊關小村子如此著迷?我也曾疑惑,四年多來,到底是什么讓我來來回回,想的是梓叢,念的是梓叢,憂的也是梓叢,下基層調研時,去得最多的還是梓叢?

在很長的一段時間里,我實在想不出其中的理由。

直到那一天,2018年崇左市霜降節的前夕。我帶著本單位35名黨員幫扶聯系人,第17次到該村幫扶后,時間已晚,當天趕不回南寧,只好夜宿邊關小城憑祥市。那是深秋時節,天氣已經轉涼,窗外細雨,滴答連聲,邊關冷夜,格外靜穆。這樣一個最容易讓旅人傷懷的夜晚,我才突然發現,如果真有這樣的情感,那一定跟親情有關。只有親情,才能如此強烈地吸引我;只有親情,才可以在我的心里如此地久久徘徊不去;也只有親情,才使我對這里的人們親人般地牽掛和想念,才讓我對梓叢村擁有這般念茲在茲的氤氳情感。

梓叢村距離廣西首府南寧市300多公里,距離龍州縣城26公里,而距離中越邊境城市憑祥市僅8公里。因之,我們每次進村幫扶,如果當天趕不回南寧,都是就近住在憑祥市而不去龍州縣城投宿。從龍州縣到憑祥市的公路穿村而過,沿途綠樹掩映,鳥語花香,空氣清新。村里氣候溫和濕潤,時時刻刻洋溢著葳蕤生姿的南國村落風情。全村352戶1438人,分布在板莽、香子南、扣步、那盆四個自然屯里,總耕地面積有872畝,人均耕地面積0.6畝,2015年精準識別共有建檔立卡貧困戶147戶435人。

這還是一個典型的壯族村莊,全村居民均為壯族。以稻作文化滋潤千年的壯民族,他們世世代代生活在稻穗飄香的南國大地上,綿延不斷地繁衍生息在八桂山水田園間。我就是壯族的一分子。是不是因為血脈里都流淌著共同基因的緣故,我每次來到梓叢村,來到梓叢村的壯族父老鄉親們的中間,望著他們皺紋遍布的臉,握著他們粗糙的雙手,凝視他們期盼的眼神,我的感情波濤都會不由自主地泛濫而難以克制!這里仿佛就是生我養我的“壯族老家”,我面對的就是血脈相連的家鄉親人。

應該是的,在梓叢村,我是有親人的。四年多來,我所在的原單位機關黨總支對應聯系梓叢村黨總支,單位四個黨支部對應聯系梓叢村四個屯的黨支部,單位的36名黨員對口聯系幫扶54戶建檔立卡貧困戶,而我本人也直接聯系幫扶三家建檔立卡貧困戶。這些年來,每次進村幫扶,我們這些幫扶聯系人都要走進貧困戶的家里,和他們見見面,聊家常,更多的是,登記收入,填寫表格,了解困難,宣講政策,商量脫貧辦法,研究鞏固脫貧成果。每隔一個時段,還自己買肉買菜買酒,喊上左鄰右舍,就在他們家里和鄉親們一起,吃上一頓飯,喝它幾杯酒。如此一來二往,我們幾乎成了無話不說的鄉里鄉親。

(二)

第一次進到凌權章家,那情景讓我終生難忘。難忘,是因為他們家當時的房子,跟我自己老家數年前的老房子一模一樣。這個五口之家的貧困戶,住在村部背后半山坡上一個又小又暗的磚瓦泥房里。房子是上個世紀七十年代修建的,幾十年風雨侵蝕,已經破舊不堪,一些橫梁被蟲蛀了一個個小孔,木屑還不時從那些小孔里溢出來。看得出,那些蟲子依然還在里面鬧騰。土夯的圍墻到處是雨水侵蝕而松垮的豁口,光亮從那些豁口透進的同時,寒風冷雨同樣從那地方往房子里灌。黃泥地板已經變得又黑又臟,還形成了明顯的坑坑洼洼。屋角的床鋪就用幾塊木板和水泥磚搭成,滿布黃斑的蚊帳由四根木棍歪歪斜斜地支在床上,一條條裂縫在清楚地表明,這床蚊帳的作用僅僅是做做樣子而已。八十二歲的老母親和正在讀小學的兩個小孩都需要照顧,還沒有建起房子的大哥和二哥也跟他們擠著住在一起,全家人的日子過得很艱難。

我坐在他們家那張搖搖欲墜的塑料圓凳上跟他們聊。經過深入交談,我覺得,凌權章夫婦,他們家雖窮,房子雖然破舊,但他們是一對不甘貧困的夫妻,他們是勤奮肯干的人,他們有改變現狀的急迫心情,他們還有建房子的手藝,打地基、和水泥、扎鋼筋、砌磚批灰,農村建房需要做的各種工藝,他們幾乎都會。我和駐村第一書記以及村支書等人,反復叮囑和鼓勵他們發揮特長,用熟練的建筑技術盡快把房子建起來,盡快實現脫貧摘帽。果然,經過一年多的艱苦勞作,點點滴滴的積攢,積極種植八角,種菜,養雞,打工,加上各級各界幫扶,2017年,他們家的新房建起來了。三層鋼筋水泥房,兩百多平方米,而且搬到了大路邊,進出更方便了。與此同時,在政府和各界人士的幫扶下,凌權章的大哥和二哥也單獨建起了達到脫貧標準的住房。建好新房的凌權章夫妻,平時根據自家農活狀況,靈活安排外出務工,有時就近打零工,幫鄰居建房子,有時就到憑祥市和龍州縣城打工,做的也是建房子的工種。如今老凌家里已經不愁吃不愁穿不愁住,2018年國家驗收時,各項脫貧指標合格。

回想起2017年1月21日,我第五次帶隊進到梓叢村去凌權章家家訪時,恰巧凌權章搬進新房,當天正是喬遷之喜,村里好多人前來祝賀,一派節日的喜慶氛圍。看到短短一年多,老凌家已經把新房建了起來,離開了那個破舊的老泥房,搬進了穩固安全的鋼筋混凝土樓房,我深深感到,再怎么貧窮落后,只要有強烈的進取心,是完全可以改變面貌,過上好日子的。第二天凌晨醒來,我抑制不住內心的高興和激動,寫了一篇新聞特寫《五進梓叢村》,把當時老凌家歡天喜地的現場記了下來。

一到老凌新房子門前,一股節日的喜慶氣氛馬上涌來。一棟三層磚混結構的新房門前,一個燒柴的火灶上架著一個大鐵鍋,鍋里正煮著幾只雞,熱氣騰騰,快熟的雞肉正在鍋里滾動。灶邊兩個村婦不時拿鍋鏟攪動,還有幾個小孩圍著香氣四溢的鍋頭玩。大門口貼著一副嶄新的大紅對聯,用紅布蓋著。看來是這里的農村習慣,沒到時辰,還不能打開。

進到屋里,四桌人正在吃飯,熱火朝天,歡聲笑語。真喜慶啊!

老凌夫婦熱情邀我入席,我婉拒了。把慰問的油和米放下,我跟他們聊起來。老凌話不多,看來對外交流不如他老婆。看見老公說話不夠靈嘴,他老婆急了,就干脆把話頭搶過。

從交流中得知,凌權章家這棟新房子花了現金14萬元,政府補助2萬多,再加自己投工投勞一部分,全部算進來的話,大約20萬。三層,共200多平方米。雖然內部沒做什么裝修,但對農村來說,這樣的房子已經可以進去住了。比起他山坡上那棟老的泥瓦房,新房扎實、穩固、安全。他全家五口人,住在這樣的樓房里,再不用擔心大風大雨了!

“今年你們家要脫貧,做得到嗎?”“肯定做得到,請上級放心!”

“不錯呀,老凌,新年住新樓,增添新氣象,日子越來越好啦!”聽到贊揚,老凌又靦腆起來,一時說不出話,還是他老婆會說,“你趕緊回答,說感謝黨和政府呀!”

她老婆的話一出口,引來了大家的哈哈大笑。

這就是老凌家的變化,如果說梓叢村里我有最熟悉的親人,這應該就是第一家。我另外聯系幫扶的凌美荷和阮海威兩家,也都已經舊貌變新顏了。

凌美荷,一位年紀59歲的農村婦女,老伴已去世多年。她照顧兩個兒子也已長大成人。長男分家另住,但房子是連在一起建的,所以兩戶房子相連。凌美荷跟小兒子住,還能種地干農活,小兒子長年在深圳打工,月收入也有5000元左右,全家收入還是蠻穩定的。也在2017年實現了脫貧。2019年底,我在原來單位的最后一次進村入戶來到她家,看到她兩座房子都加蓋到三層,寬大氣派地立在那條寬大的產業路附近。而阮海威家的新房不在原址建設,反而從村部附近搬到側背另外一座山坡上建,雖然也通了水泥路,但離開熱鬧之地遷往有些冷清的山坡上,還是有些讓人費解。我跟阮海威拉家常時問:人家都往村部周圍擠,你倒好,跑到這么高的山坡上住,玩的是啥講究?老阮的回答讓我略感驚訝之后陷入深思。他說這里居高臨下,俯瞰全村,遠離擁擠的村部,視野更加開闊一些。不僅講究住得安全穩固,還講究住得視野開闊。老阮一家的思想確實發生了很大的變化啊,這不就是脫貧后的貧困戶應該追求的一種新境界嗎!

梓叢村建檔立卡貧困戶的147戶共435人,情況和凌權章家、阮海威家、凌美荷家大同小異。從2015年起至今我們派出兩輪第一書記和幫扶工作隊員來到梓叢村,龍州縣紀委也同時派出工作隊員到梓叢村長駐幫扶,大家齊心協力,2017年底梓叢村順利實現脫貧摘帽。到2018年經過國家驗收,龍州縣也成為廣西第一個實現脫貧摘帽的國家重點扶持貧困縣,當時的要求是,不僅要確保在2017年度實現脫貧摘帽,還要創造經驗、提供做法,為其他國定貧困縣和自治區定貧困縣的脫貧摘帽做好示范。

(三)

又來到梓叢村了。這是我調離原單位兩個多月以后的事。

此前,每次來,我都少不了這個步驟。跟駐村第一書記蘇星、張國成,駐村工作隊員盧松見、楊贊,以及村委班子成員簡單座談后,隨即走出梓叢村的村委辦公室,往對面的山坡望去。那個百香果園,占據大半個山坡,郁郁蔥蔥,煞是好看。一條厚厚的水泥路,從左邊山腳一直沿著山邊往上環繞,構成一個巨大的半圓,把整個果園繞了一輪,又從右邊回到大路上。

這個面積為80畝的百香果示范種植基地,原先只是一面緩坡地,斜斜的、瘦瘦的,地也是小塊小塊的,種什么東西,既不好管護,也沒有好收成。作為第一輪駐村第一書記和工作隊員,蘇星和盧松見兩人,雖然生長在農村,卻從沒有做過農村工作,居然和村委他們倒騰出一項“坡改梯”工程。這么一項在他們村完全可以說是破天荒的大工程,讓這面斜斜的坡地變成了一塊塊整整齊齊的良田。

現在,那些綠意盎然的百香果,就生長在層層錯落的一塊塊梯田里。看著連片整齊的果園,很是愜意。我每次來,都會朝它遠遠地凝望一陣,似乎想尋找一些鄉村田園的風味。

修好了“坡改梯”,還得再修排洪溝。否則,大雨一來,山洪漫山遍野地沖刷,就會把梯田沖毀,重新回歸緩坡的舊地貌。“坡改梯”工程和修筑排洪溝,一共是200多萬元,如此大事,蘇星、盧松見他們硬是搞定了。因此,我跟單位的班子成員說,前方的同志工作卓有成效,我們必須全力當好后援。于是,大家決策,必須拿出單位自籌資金,直接資助、支持梓叢村把這個百香果示范種植基地建成。這筆資金前前后后撥付,共約100萬元。我在會上還特別強調,這是資助,是支持,而不是投資。投資是講經濟回報的,我們響應對口幫扶的號召,不能講回報。大家都說完全正確,就應該這樣。

(四)

當然,張羅出這么大的果園,肯定不是一時心血來潮的事,而是我們事先多次調研逐步達成的共識。

梓叢村與中越邊境線上的其他大小村子一樣,山高林密,交通不便,貧困落后。原先,村集體沒有任何產業,村民的收入主要靠外出打工和零星種養,這種養也就是養雞、養鴨、種水稻、種玉米、種黃豆、種芋頭,山上也零星種些八角樹。2015年10月,我送駐村第一書記和工作隊員來到村里時,村委領導說村集體經濟基本沒有什么積累。我想,沒有經濟積累的村委,能有什么作為呢?果然,進一步聽介紹,梓叢村當時屬于后進村,不太好聽的叫法是“軟弱渙散基層黨組織”。

選擇什么產業作為村集體產業,這不僅是村集體的現實急迫需求,也是整村脫貧摘帽的必具條件之一。所謂“十一有一低于”,其中之“一有”是必須有村級集體產業,實施第一年的2017年收入要達到兩萬元以上。

大規模養雞、養鴨、養牛?都設想過,可留守村里的都是老弱病殘幼,怎么養得了?不合適。種柑果、種李子、種大棚蔬菜?柑果、李子三五年才有收獲,遠水解不了近渴,而大棚蔬菜也確實試種過,終歸還是由于無人專管而“流產”。大家最后認為,百香果好,近年市場前景不錯,屬于短、平、快,當年種當年收,當年可以實現收入目標。還隨時可以更換,如果幾年后百香果市場價格不行,完全可以迅速在原有的梯田里另種其他作物,培育形成新的產業。

現在看來,這個選擇選對了。

2017年以來,這個百香果基地平均畝產值約3000元,累計為梓叢村創收35.3萬元。基地建設當年梓叢村集體經濟收入就達五萬元,超過了兩萬元的貧困村脫貧的硬性規定標準。產業基地成功建設,帶來的是良好的綜合經濟效應,脫貧摘帽必須達到的村集體產業收入這一項,連續幾年都如期實現,同時帶動62戶貧困戶以勞務和資金入股,參加產業基地的建設,取得可觀的經濟收入,還為參加基地建設的長期工和臨時工以及種植戶實現創收近20萬元,為81戶農戶地租創收近10萬元。

經過兩輪駐村第一書記和工作隊員的努力,現在的基地已經形成“因地制宜、突出特色,一業為主、多元發展”的穩定思路,初步建成以臺農一號百香果和芭樂味黃金百香果種植為主,兼種水果木瓜、火龍果以及養殖雞、鴨、鵝等立體種養殖為輔的綜合產業基地。負責經營的玉龍山生態種養專業合作社正在探索實行統一農資供應、統一技術規程、統一生產標準、統一產品質量、統一品牌銷售的“五統一”產業化經營模式。

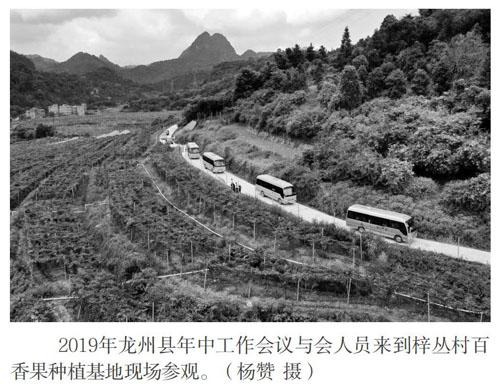

順著產業路往山坡上走,水泥路兩邊都是鮮花燦爛的三角梅、紫荊花、格桑花,自然形成一條美妙的觀賞步道。因此這個果園自然吸引著我,成為每次到梓叢村進村入戶之后必去的一個地方。更讓我意想不到的是,產業基地還成為龍州縣甚至崇左市一些黨政機關干部培訓班學員現場教學的基地之一。來到梓叢村的學員們,考察、調研、參觀,所走的行程,跟我們每次走的一模一樣。

(五)

所有的成果往往匯成幾個響亮的稱號而收尾,仿佛一篇花團錦簇的文章,最后都用一個強有力的休止符來結束。而構成梓叢村這些閃亮的符號是2019年梓叢村黨總支被自治區黨委組織部命名為“五星級農村基層黨組織”。意思是說,四年多前還是難聽又難看的“軟弱渙散基層黨組織”,如今換上了一個好聽又響亮的新名號;后援單位當代廣西雜志社被崇左市評為“先進后盾單位”;第一輪駐村第一書記蘇星被評為崇左市“脫貧攻堅工作標兵”和“脫貧攻堅(鄉村振興)優秀村黨組織第一書記”以及龍州縣“脫貧摘帽先進個人”榮譽稱號,第一輪駐村扶貧工作隊員盧松見獲得“駐村扶貧工作標兵”榮譽稱號;第二輪駐村第一書記張國成被評為崇左市“脫貧攻堅工作標兵”和“脫貧攻堅(鄉村振興)優秀村黨組織第一書記”以及龍州縣“新時代新擔當新作為好干部”榮譽稱號,第二輪駐村工作隊員楊贊榮獲龍州縣“脫貧攻堅(鄉村振興)優秀工作隊員”稱號;梓叢村黨總支書記、村委會主任凌紅星2016年、2017年、2018年連續三年考核均評為優秀等次,2017年、2018年被評為龍州縣扶貧工作優秀干部。

寫到這里,我深深體會了“農村要發展,農民要致富,關鍵靠支部”“給錢給物,更要建個好支部”這些話語才是最樸素的真理,所謂“沾泥土”“帶露珠”“冒熱氣”的語言文字,應該就是這樣的一種表達,而書寫這些生動活潑語言文字的人,在梓叢村,就是凌紅星他們。

梓叢村實現脫貧摘帽后,我們曾經為梓叢村在接下來的鄉村振興戰略中做出這樣充滿憧憬的規劃:以百香果種植基地為基礎,通過招商引資,建設百香果采摘園、體育休閑田園、花海、休閑農莊;依托村里土坯舊泥房建成民俗農家;依托香子南屯大魚塘建成垂釣基地;依托扣步屯溶洞建成溶洞觀賞景區等。我們還進一步一一給每一個項目起了一個美好的名稱,留給梓叢村這些帶有浪漫色彩的規劃變成現實之后使用。所以,當梓叢村完全走上小康、實現鄉村振興的時候,梓叢村那盆屯的“夢里水鄉”,梓叢村板莽屯的“梯上天堂”,梓叢村香子南屯的“在水一方”,梓叢村扣步屯的“別有洞天”,這些包含濃濃詩情畫意的名稱,將和整個村莊的舊貌變新顏一起,構成集現代特色農業、生態旅游、體育休閑、田園社區于一體的梓叢村田園綜合體。那時的梓叢村,將成為怎樣的新農村光景,就由讀者自由發揮各自的想象了。

(六)

“腳下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。”這樣一句飽含殷殷期許的話語,與我們四年多的幫扶實踐是多么的切合啊。

36名黨員,有時冒著傾盆大雨,有時頂著炎炎烈日,有時迎著刺骨寒風,二十多次長途奔波,每次看到鄉親們的境況有了一點點的變化,我們都由衷的高興。

已經搬到村部側背半山坡上居住的阮海威,是我每次進村入戶必須走訪的。看到老阮的新房居高臨下,全村面貌盡收眼底,有一次我跟他開玩笑說,位置選得這么好,不單是為了視野開闊吧?他有些躲躲閃閃說這地方是經過地理先生幫選的,為的是子孫發達。其實,老阮的二女兒成績非常好,三好學生等獎狀貼滿整面墻。我反復提醒他,一定要保證小孩讀完書。其實我心里就在想,這孩子只要繼續向好發展,考上大學,成為有用之才,這個房子請不請地理先生勘測倒也無所謂。

這次調離原單位后來到梓叢村,老阮兩口子外出打工掙錢去了,我沒有進入他們家,就給他打了電話,提醒他我的工作崗位換了,也不是他的幫扶聯系人了,但是如果遇上什么困難,仍然可以跟我說。電話那頭,老阮連聲感謝。短暫的交談,聽得出,他們兩口子的打工生活很是順利。

跟幫扶戶這樣的交流,在我來說,都是尋常事。我知道自己所能做的其實很有限,但一定要給鄉親們傳達一個信號:你們困難再大,都不要擔心、不要害怕,更不能輕言放棄,我們始終都會和你們在一起。四年多的幫扶實踐,讓我深深感到,脫貧攻堅絕不是單打獨斗的事業。個人能力再大,面對如此深度的貧困,都是很無奈和很無力的,而我們的背后,有強大的黨和政府,有“脫貧攻堅,絕不讓一個兄弟民族掉隊”“小康路上,一個都不能少”的豪邁聲音在時時鏗鏘有力地鼓舞著我們奮力前行!每次進村,看到梓叢村的鄉親們臉上帶著真誠的笑容、毫無怯意地跟我們打招呼,那一刻,我感到,鄉親們的心跟我們的心是如此貼近。

牙韓彰

壯族,廣西鳳山縣人,編審,現任廣西文聯黨組成員、副主席,廣西新聞工作者協會副主席,全國新聞出版行業領軍人才,廣西文化名家暨“四個一批”人才,廣西作家協會會員。出版個人散文作品集《屈指家山》,主編出版《今朝望鄉處——壯族作家漢壯雙語散文選》等書。散文《半工半讀》在《民族文學》首發,《散文選刊》轉發;詩歌《山間小河》在《紅豆》首發,《新華文摘》轉發。散文、詩歌作品散見于中宣部“學習強國”平臺和《人民日報》《新華文摘》《民族文學》《廣西文學》《紅豆》等。