量化寬松、貨幣主義學派及其旗手弗里德曼

王時芬

2020年3月以來,新冠肺炎席卷全球,各國經濟頓時陷入愁云慘霧之中。經濟下滑已是不爭的事實,而且在可預見的將來看不到重拾升勢的跡象。各國政府和中央銀行都采取了一系列的措施,試圖盡量降低新冠肺炎對經濟的破壞程度。

一般來說,經濟政策可以分為財政政策和貨幣政策。政府實施的刺激經濟政策是財政政策,包括減免稅收、轉移支付、政府舉債投資基建項目等;比如,美國政府給低收入人群發現金,允許企業和個人延遲繳納稅、費等,都屬于財政政策。而貨幣政策主要是通過降低利率和擴大貨幣供給,增加貨幣流通量以刺激經濟;比如,將存款基準利率降到零甚至負值、實施“量化寬松”政策向市場注入流動性等,都屬于貨幣政策。

從理論上說,各國中央銀行是獨立于政府的,而且貨幣政策的形式比財政政策豐富得多,所涉資金規模也比財政政策大。

在危機期間為了讓市場保持資金充裕,央行先是把利率降到零或接近零,鼓勵人們積極消費甚至貸款消費。如果零利率仍未能達到刺激經濟的目標,中央銀行就會在市場上購入未到期的債券和存單,將不能流通的票據換成現金。這就是“量化寬松”政策(Quantitative Easing),是在利率接近零或低于零時為了刺激經濟而做出的特殊貨幣政策安排。

下調利率的趨勢可以追溯到1980年代后期。當年美聯儲就是帶頭降息的央行之一。1987年黑色星期一的股災重創了全球股市,為美國經濟蒙上了一層陰影。當時美聯儲主席格林斯潘剛上任兩個月。他承諾在金融泡沫破裂時,不會出手干預,并表示相信市場本身的調節力量。然而,他言行不一,股災出現后,他立即宣布“隨時準備提供流動性”。

從那以后,每次發生危機,各國央行都效仿美聯儲的做法來支持經濟,并且干預力度越來越大。在2008年由次貸危機引發的大規模金融危機中,歐洲央行和美聯儲都首次把利率降為零。這樣還不夠,還啟動了購債行動,也就是“量化寬松”。那次金融危機中,美聯儲先后實施了4輪量化寬松操作,政策效果顯著,避免了美國陷入蕭條的危機。2014年10月29日,美聯儲宣布退出量化寬松。到2017年,美聯儲曾試圖恢復正常狀態,調升了利率。可是此舉隨即引發了金融市場的劇烈動蕩,結果在第一次警訊出現后,美聯儲就恢復了零利率。

2020年,隨著疫情大流行,所有主要央行都通過啟動空前規模的購債計劃,為經濟提供援助。歐洲央行(ECB)拿出超過1.5萬億歐元,讓歐元區的國家更容易籌集資金。雖然各央行都宣稱,干預行動是暫時的,并且保證會很快提高利率,回歸“常態”。不過,惠譽評級公司(Fitch Ratings)首席經濟學家布萊恩·庫爾頓反駁說:“他們在2008年—2009年也說過同樣的話。”可是十年來的經驗教訓是,中央銀行在恢復常態方面沒有走太遠。

在調低利率和實施量化寬松政策方面,美聯儲也不遑多讓。從4月份開始,美聯儲密集推出了一系列救市新舉措。它在新冠肺炎流行期間加大對信貸流動的支持力度,在有抵押和無抵押的基礎上支持信貸。美聯儲購買了大量未到期的國債、商業票據和機構的抵押貸款支持證券(MBS),以支持市場平穩運行和貨幣政策向更廣泛的金融和經濟機構有效傳導。它還通過建立新的放貸項目來支持對大企業、小企業和消費者提供信貸流動。

美聯儲還放寬條件發放學生貸款、汽車貸款、信用卡貸款以及由小企業管理局(SBA)擔保的貸款,還將市政可變利率即期票據(VRDNs)和銀行存單納入被回購的證券范圍,使信貸流向市政當局。

美聯儲的領導人多次表示:“我們現在再次處于無限寬松的狀態。”“美聯儲的政策正轉向更高的檔位,試圖幫助支撐目前看似處于自由落體狀態的經濟。”“美聯儲正在轉變角色,不再是最后的貸款人,而是最后的買家。不要問他們會買入多少(未到期的票據),這是真正的無限量化寬松。”

量化寬松政策大大地增加了經濟中的流通貨幣,降低了獲得資金的門檻,使得許多由于疫情而瀕臨破產的企業和個人獲得資金以度過難關。

談到量化寬松政策,不得不提一下貨幣主義學派。該學派認為,貨幣需求和經濟增長之間有著密切的關系。經濟增長快的時候,貨幣需求量大;經濟增長慢的時候,貨幣需求量小。那么,如果中央銀行能夠將貨幣供給量控制在一定水平,就能減少經濟的波動,經濟既不會過熱,也不會過冷。當前疫情肆虐,社會上的貨幣需求量和貨幣流通速度都大幅下降,這時需要中央銀行向經濟注入貨幣,使得貨幣流通量不至于大幅減少,經濟也就不會大幅下滑。

貨幣主義學派是個年輕的學派,誕生于1960年代。從1980年代以來美聯儲在歷次衰退中實踐貨幣主義學派理論的效果來看,該學派的主張是行之有效的。提到貨幣主義學派,就不能不提它的旗手、諾貝爾經濟學獎得主弗里德曼。

米爾頓·弗里德曼(1912—2006)出生于紐約的布魯克林。他父母都是在十幾歲時從喀爾巴阡—魯塞尼亞移民美國的猶太人,成年后相識并結婚。20世紀初,那地方屬于奧匈帝國,后來屬于捷克,又曾屬于蘇聯,蘇聯解體后,又變成烏克蘭的一部分。弗里德曼是家里4個孩子中的老大,也是唯一的男孩。一歲時,全家遷到新澤西州小城Rahway,弗里德曼在那里完成了從小學到高中的學習。

弗里德曼一直是班級里年齡最小的學生,但很勤奮刻苦,成績一直不錯。他天資聰穎,尤其在數學方面具有極高的天分。在他15歲時,父親去世,全家只靠母親經營一家小綢布店的微薄收入維持生活。幸好,第二年弗里德曼高中畢業,當地的州立大學Rutgers大學給了他一份300美元的獎學金,使得他有能力進入該校數學系就讀。

為了維持學習和生活,讀書期間弗里德曼打過好幾種工。同時積極準備參加精算師考試。他當時的理想是成為一名保險公司的精算師。精算師收入很高,但非常難考。年輕的弗里德曼最終沒有考上精算師資格。

在主修數學的同時,弗里德曼也選修了幾門經濟學的課程。這時,爆發于1929年的大蕭條愈演愈烈,吸引了許多有志青年投身于經濟學研究。他在大學里遇到了兩位杰出的經濟學引路人:伯恩斯(Arthur Burns)和瓊斯(Homer Jones)。兩人后來都成了著名經濟學家。前者讓弗里德曼認識到經濟周期的復雜性和如何把經濟學和數學結合起來;后者積極幫助和鼓勵弗里德曼申請芝加哥大學的經濟學研究生獎學金。

1932年,美國的經濟危機達到了最嚴重的程度,弗里德曼以優異成績從Rutgers大學畢業。他同時獲得了“常青藤”之一布朗大學的數學研究生獎學金和芝加哥大學經濟學研究生獎學金。在伯恩斯和瓊斯的指點下,弗里德曼選擇了芝加哥大學。從此,經濟學研究成為弗里德曼的終生事業。

芝加哥大學的學風自由而包容,當時該校經濟系聚集了一大批造詣高深、觀點各異的著名經濟學家。這批教授和他們培養的學生,使該系在幾十年后被譽為“諾貝爾經濟學獎的搖籃”。弗里德曼在此受到這些經濟學“牛人”的熏陶,奠定了他日后成為著名的經典主義經濟學家的基礎。

一年后,弗里德曼從芝加哥大學碩士畢業。他想繼續從事學術研究,但經濟的窘迫差一點讓他無法如愿以償。幸得恩師亨利·舒爾茨(Henry Schultz)和伯恩斯的幫助,他獲得了哥倫比亞大學一個年薪1500美元的研究員職位。弗里德曼來到紐約從事研究,并開始撰寫博士論文。

和芝加哥大學注重經濟理論不同,哥倫比亞大學經濟系注重數理和實證研究。在那里學習和工作的一年中,弗里德曼受到霍太林(Harold Hotelling)、米切爾(Wesley Mitchell)和克拉克(John Clark)等經濟學大師的親炙,使得他以后的研究都體現了理論和實證的完美結合。

1934年,弗里德曼回到芝加哥大學做了一年舒爾茨的研究助理。第二年他到華盛頓的國家資源委員會從事美國家庭消費的實證研究。1937年,他到設在紐約的國家經濟研究所擔任西蒙·庫茲涅茨(Simon Kuznets,1971年諾貝爾經濟學獎獲得者)的助手,從事醫生、律師、會計師、工程顧問等自由職業者的收入結構研究,并終于把這一主題確定為他的博士論文方向。他發現,醫師協會等機構通過設立高標準的從業資格證書,嚴格限制外科醫生的數量,這一壟斷行為導致病人付出極高的醫療費,外科醫生的收入畸高。這樣的博士論文內容太敏感,研究所內部就有很多人要求他修改。他不得不按照導師、同事和出版社的意見進行修改,盡量減少對相關行業組織的批評。到修改得符合出版要求時,第二次世界大戰爆發,論文的出版遭到擱淺。直到1945年“二戰”結束,論文才得以出版。弗里德曼1946年才獲得哥倫比亞大學的博士學位。

在第二次世界大戰的六年間,弗里德曼在威斯康星大學教過書,在哥倫比亞大學和財政部研究過遏制通貨膨脹的稅收問題,又回到哥倫比亞大學戰爭研究部從事過軍需品質量抽檢的統計學研究。在研究過的這些領域,他都做出了輝煌的成就,都可以成為任何一個領域的領軍人物。但是,弗里德曼并未滿足于已經取得的成就,因為在“二戰”中的各種經歷和磨難,加深了他對學術研究的本質和目的、自然科學和社會科學研究方法之間關系的認識。當機會來臨時,他的研究生涯開始轉型,從一個數理經濟學家轉變為貨幣理論學家。

1945年他到明尼蘇達大學任教。第二年,芝加哥大學經濟系為了重振聲譽,在全國招募有潛力的教授加盟。他們邀請弗里德曼回來執教,他終于回到了這個經濟學的重鎮,并一直工作到退休。同時,他也一直在參與國家經濟研究所的研究項目。

從20世紀30年代開始,米切爾主持在國家經濟研究所進行的關于美國經濟周期的研究,已經收集到許多資料。“二戰”結束后,米切爾深感年老體弱,無法完成這項意義重大同時工作量也異常巨大的工作。他的繼任者伯恩斯感到米切爾團隊收集的資料還有許多工作需要做,于是把項目分成多個專題,委派給不同的負責人繼續研究。弗里德曼認領了關于美國貨幣史專題的研究。隨著研究的深入,弗里德曼對貨幣理論和貨幣重要性的認識不斷加深,貨幣主義學派應運而生。

起先,弗里德曼贊同反周期的貨幣政策主張以緩解經濟波動,即在經濟衰退時增加貨幣發行量以彌補財政赤字,在經濟過熱時減少貨幣發行量以冷卻經濟。這種主張和凱恩斯主義“相機抉擇”的貨幣政策和財政政策主張是一致的。但是,在收集了越來越多的數據進行研究后,弗里德曼開始明確反對凱恩斯主義的“相機抉擇”主張,轉而堅持固定貨幣供給的“單一規則”主張。這標志著他與凱恩斯主義分道揚鑣。

弗里德曼親身經歷了30年代的大蕭條,但那時他還是個大學生,沒有對大蕭條進行深入研究的條件。現在經過對大蕭條時期貨幣流通量和經濟表現關系的研究,他提出了上述主張。他認為,面對人類從未經歷過的經濟危機,美國政府和中央銀行的一系列錯誤操作,將經濟推向了深淵。

首先,胡佛總統不顧1028名經濟學家的聯名反對,在1930年6月批準了《斯穆特—霍利關稅法案》(Smoot-Hawley Tariff Act),直接使國際貿易受到重創。這一法案由兩位共和黨議員Reed Smoot和Willis C. Hawley推動,出發點是在世界各國經濟大幅下降的情況下,阻止其他國家過剩的貨物到美國來搶市場。法案大幅提高了工農業產品的關稅,并迅速導致歐洲國家出臺反制和報復措施,使美國的進口額和出口額都驟降50%以上,19世紀以來確立的世界貿易體系隨之崩潰。

第二,危機蔓延到歐洲,越來越多的國家開始放棄自帶通縮屬性的金本位,改為大幅提高貨幣供應量。但美聯儲卻反其道而行之——為維護金本位制而提高利率、減少貨幣供給。這對于正面臨通貨緊縮和流動性危機的美國經濟來說,無疑是雪上加霜。到了1931年年底已有近3000家銀行倒閉,失業率高達15.9%。

第三,經濟蕭條、百業不振,必然會導致聯邦政府稅收減少,赤字激增。當時,離凱恩斯主義的誕生還有5年,“政府需要平衡預算”是無可爭議的國際共識。所以當胡佛要求國會批準增加稅收以平衡財政時,共和民主兩黨表現出了罕見的一致支持。《1932年稅收法案》在國會中高票通過,個人所得稅和營業稅大幅提高,地產遺產稅直接漲了一倍,就連戰時貨物稅也重新開始征收。這無異于給奄奄一息的經濟落井下石。結果是赤字不但沒抹平,經濟活力又被窒息,道瓊斯指數跌到41.22點——只比道瓊斯指數在1896年誕生時多了0.25點。

接二連三的減少貨幣流通量的錯誤政策終于把美國經濟推向了崩潰的邊緣。在研究總結了1930年代大蕭條時期教訓的基礎上,弗里德曼對大蕭條的原因提出了不同于凱恩斯主義的看法。他認為,大蕭條來臨時,大批工廠倒閉,使得大批銀行由于放出去的貸款變成壞賬而倒閉,經濟中的流動性急劇萎縮。面對貨幣流動大幅減少的局面,美國聯邦儲備銀行未能采取大幅度增加貨幣供給的措施,使得美國貨幣的存量在1929年到1933年間減少了將近三分之一,導致本來可能是一次溫和的衰退惡化為不可收拾的經濟大災難。“美聯儲在本來應該增加貨幣供給的時候悲劇性地減少了貨幣供給。”

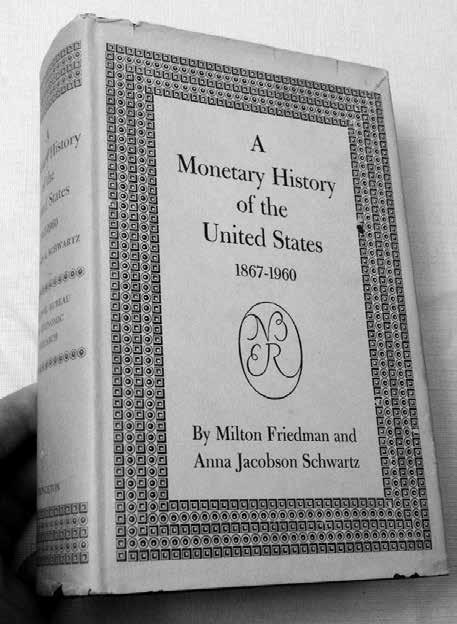

1963年,弗里德曼和安娜·施瓦茨(Anna Schwartz)合著的《美國貨幣史:1867—1960》出版。這是弗里德曼最重要的學術著作,是承擔國家經濟研究所的研究項目的成果。通過對將近100年的美國貨幣供給量、利率、經濟發展水平的深入研究,他得出結論:貨幣存量的變化和經濟活動、名義收入以及價格變動有著密切的關系,而且這種關系十分穩定。

在這一研究結論的基礎上,弗里德曼以及持有相同觀點的學者提出了貨幣主義學派的政策主張:貨幣需求是經濟增長的穩定函數,貨幣供給是中央銀行可以直接控制的外生變量;正是由于貨幣當局經常改變貨幣供給量,從而導致經濟增長的不穩定。只要以一個與貨幣需求相匹配的穩定不變的增長率增加貨幣供給,就能實現經濟的穩定運行。換句話說,只要貨幣供給是穩定不變的,經濟就不會出現大的波動。

就像任何新的重要理論誕生之初一樣,貨幣主義學派誕生時也被視為是對成熟的既有學說的挑戰。1976年,“由于在消費分析、貨幣的歷史和理論,以及對經濟穩定政策的實證研究等領域取得的成果”,弗里德曼獲得了諾貝爾經濟學獎,標志著弗里德曼力主的“異端邪說”終于在理論上和實踐中得到了學術界的廣泛認可。作為畢生都是自由競爭的資本主義制度和貨幣主義政策的最堅定、最有效的倡導者,弗里德曼在正統的經濟學之外樹立起了自己的旗幟。

1977年,弗里德曼從芝加哥大學退休。此后,他一邊擔任斯坦福大學胡佛研究所的高級研究員,一邊與安娜·施瓦茨等一起繼續從事在國家經濟研究所沒有完成的關于貨幣分析的研究,在貨幣主義的理論框架和研究方法上都作出了開創性的貢獻。同時,他把更多時間花在經濟理論的普及上。從1966年開始他就為《新聞周刊》專欄寫作,退休后更是寫了大量文章,利用該刊物宣傳自己的經濟學理論和政策主張,抨擊政府干預經濟的錯誤政策。1979年,美國公共廣播公司請他主持一套名為《自由選擇》的十集電視系列片,在這個連續播放10個星期的電視節目中,弗里德曼以辯論的方式,揭示國家干預經濟的種種弊端。這套節目攝制完成后,弗里德曼將講稿整理成同名的書,于當年出版。里根總統也譽之為“人人必讀之書”,可見弗里德曼的觀點影響之大。

弗里德曼曾于1980年、1988年、1993年三次到中國訪問,每次都得到國家領導人的接見。從后來的實踐看,時任總理朱镕基主導制定的中國貨幣政策被認為深受弗里德曼學說的影響。

弗里德曼堅定主張自由經濟,政府對經濟的干預越少越好,包括中央銀行獨立制定的貨幣政策,也不容政府干預。他認為,在自由社會中,政府的主要作用就是保證市場機制的完整,防止破壞和損害市場機制。除此之外,政府都不應該干預。他曾經在一次訪談節目中說:“我想聲明的是我以下的陳述并非沒有思考和理智的支持。在我看來,一個把平等放在自由之上的社會,最終將既得不到平等,也得不到自由。而一個把自由放在平等之上的社會,雖然得不到平等,但會比其他任何存在過的體制都更能接近于平等(意思是,在自由社會中,大家通過努力實現平等的阻力最小)。這個結論,不僅是以整個歷史為依據的,并且是以推理為依據的。如果你對優先追求平等的結果進行推理,你就能想清楚,你要想達到平等,就必須給予一些人掏別人腰包的權利。那么追求平等的最終結果就是A和B決定C該為D做什么,而且A和B還必須從中拿走一點傭金。(熱烈的掌聲)”

以弗里德曼為代表的貨幣主義學派誕生至今,世界經濟沒有出現過大的波動。該學派主張的只要中央銀行保持穩定的貨幣供給,經濟就不會大起大落的理論,對穩定世界經濟有很大貢獻。即使在20世紀40年代到70年代,凱恩斯主義學派在解決經濟問題上所向披靡,弗里德曼仍對凱恩斯主義持堅定的批判態度,認為政府不應該直接干預經濟,直接干預往往會在解決眼前問題時又制造出新的問題,最終事與愿違。80年代以后,凱恩斯主義在實踐中遇到極大困難,許多國家放棄了它,這更顯示出弗里德曼的遠見卓識。