風險評估與情景構建在應急體系規劃中的應用

文/李湖生

將風險評估和情景構建技術與方法應用于應急體系建設規劃的研究與編制,形成以應急能力為核心的應急體系規劃理論和方法,可以提高應急體系規劃的系統性、科學性和針對性。

應急體系規劃研究編制方法簡介

問題導向規劃方法

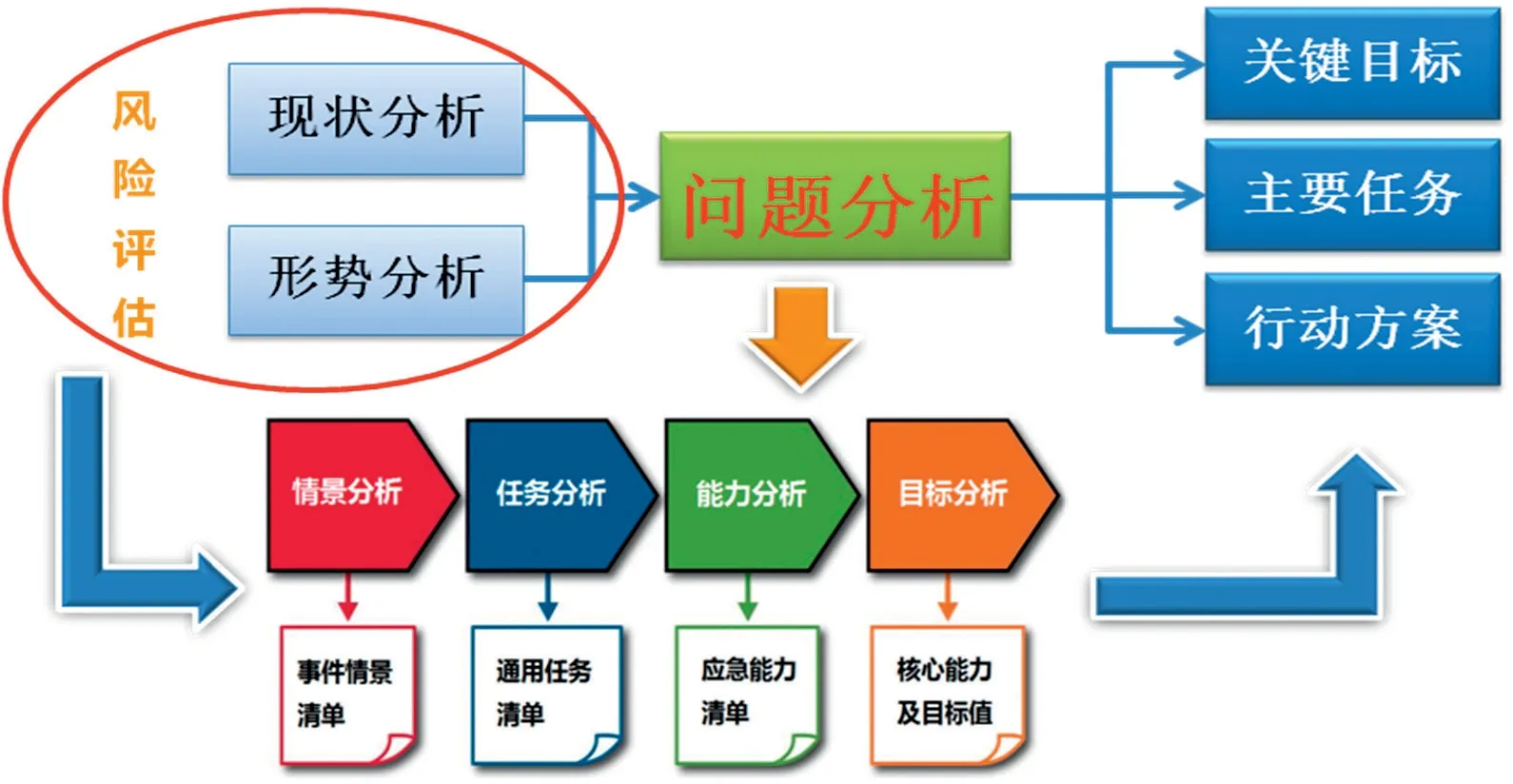

在宏觀規劃編制中普遍采用的是“問題導向規劃方法”,即規劃研究編制團隊通過對規劃領域的現狀分析和未來形勢分析,找出存在的主要問題;針對亟待解決的問題,提出規劃關鍵目標,梳理主要任務,并謀劃重點建設項目等。規劃過程如圖1 所示。這種規劃方法主要以定性分析為主,規劃需求很大程度上取決于參與規劃人員、專家的經驗和判斷,存在一定的主觀模糊性。對于規劃長期成效的評估也可能因缺乏長期性、系統性的指標體系和數據積累而出現困難,容易因過度關注短期問題而出現“只見樹木、不見森林”的現象。

基于能力的應急規劃方法

圖1 問題導向規劃方法示意圖

基于能力的應急規劃方法是近10 多年來國內外應急管理領域在借鑒軍事規劃領域經驗的基礎上,提出的一種以能力建設為核心的規劃方法。該方法通過對面臨的突發事件情景進行分析構建,梳理應對情景所需完成的應急任務,以及按照適當績效標準完成任務所需的能力;根據社會經濟總體發展情況確定一定時期內需要的核心能力及時達到的目標;再根據對各項核心能力現狀的評估篩選出未來一定時期需要投入資源優先發展的能力。規劃過程如圖2 所示。

這種規劃方法以應急能力為核心,通過對應急能力及其目標進行量化定義,可形成相對系統化的應急體系建設需求,并可通過應急能力評估指標體系對建設成效和應急準備水平進行定量或半定量評估;但在實踐中也存在過程比較復雜、所需時間較長,應急能力目標量化困難、應急能力評估對數據積累或專家經驗要求較高等困難。

圖2 基于能力的規劃方法示意圖

應急體系綜合規劃方法

在應急體系規劃中通常可綜合應用“問題導向方法”和“基于能力的應急規劃方法”,通過“取長補短”,在規劃的現狀與形勢分析中,引入公共安全風險分析評估方法;在問題分析中,采用“基于能力的應急規劃方法”,將問題聚焦于應急能力的差距分析,以彌補應急能力的重大短板作為確定應急體系規劃目標、任務、重點項目和行動方案的重要考量因素,從而增加規劃的系統性、科學性和針對性(見圖3)。

綜合規劃方法的實踐應用

圖3 應急體系綜合規劃方法示意圖

應急體系綜合規劃方法在筆者近年來參與的國家和地方層面的一些應急體系建設相關規劃的研究編制中進行了實踐應用,取得了較好的應用效果。下面以南方某城市的應急體系相關規劃中的應用為例,簡要說明該方法的應用過程。

城市公共安全風險評估

針對示例城市公共安全領域四大類突發事件即自然災害、事故災難、公共衛生事件和社會安全事件,辨識公共安全風險清單,從風險事件發生的可能性和后果嚴重性等角度,采用專家打分評估方法確定風險等級。

1. 公共安全風險辨識

基于示例城市歷史災害和突發事件的數據分析及現場調研結果,得到示例城市主要公共安全風險清單(共42 項),并對相關災害及歷史案例情況進行簡要描述,得到“城市公共安全風險清單及簡要描述表”。

2. 公共安全風險分析評估

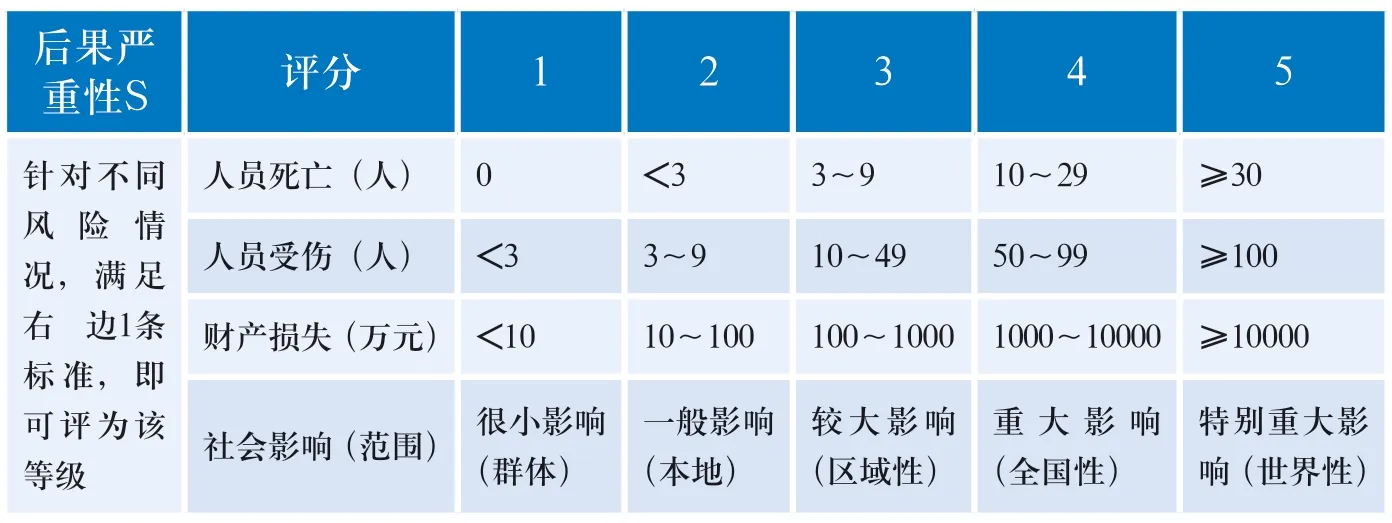

風險分析評估主要是由專家依據示例城市災害歷史數據和主觀判斷,對風險事件發生的可能性和后果嚴重性進行分析評估。對風險事件的發生可能性、后果嚴重性的打分評價標準如表1 和表2 所示。

3. 公共安全風險分級標準

風險分級評價由各個風險事件發生的可能性和產生的后果嚴重性決定。以P 代表風險事件發生的可能性等級評分值,以S 代表風險事件產生的后果嚴重性等級評分值,以R = P×S 計算出表征風險大小的分值。根據該風險分值可將事件風險劃分為四級:I 級(極高風險,R ≥15)、II 級(高 風 險,15 > R ≥8)、III 級(中風險,8 > R ≥4)和IV 級(低風險,R < 4),依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。也可以采用風險矩陣法確定風險等級,風險矩陣如表3 所示。

4. 公共安全風險評價結果

組織示例城市相關部門和單位熟悉本地情況的專家以及規劃編制專家組專家共70 多位專家,對前期所辨識出的42 項公共安全風險事件進行專家評估打分。根據專家評估打分結果,進行統計分析,得到示例城市公共安全風險評價結果。將各風險事件的編號根據其發生可能性和后果嚴重性,標注于風險矩陣中。根據專家評估結果,該示例城市不存在極高等級公共安全風險,但存在9 項高等級公共安全風險。

突發事件情景分析與評估

1. 示例城市突發事件情景簡表

表1 風險事件發生可能性分級評價標準

表2 事件后果嚴重性分級評價標準

表3 風險矩陣表

根據示例城市歷史災害和事故數據及公共安全風險評估結果,篩選出未來可能對示例城市應急能力構成重大挑戰的11 種突發事件,并參考示例城市或與示例城市相似地區曾經發生的重特大突發事件典型案例,進行突發事件情景構建。根據相似重特大突發事件典型案例,估計了在示例城市發生該事件可能造成的人員傷亡或受到影響情況,以及財產損失情況等。得到突發事件典型情景簡表。

2. 突發事件情景應對能力評估結果

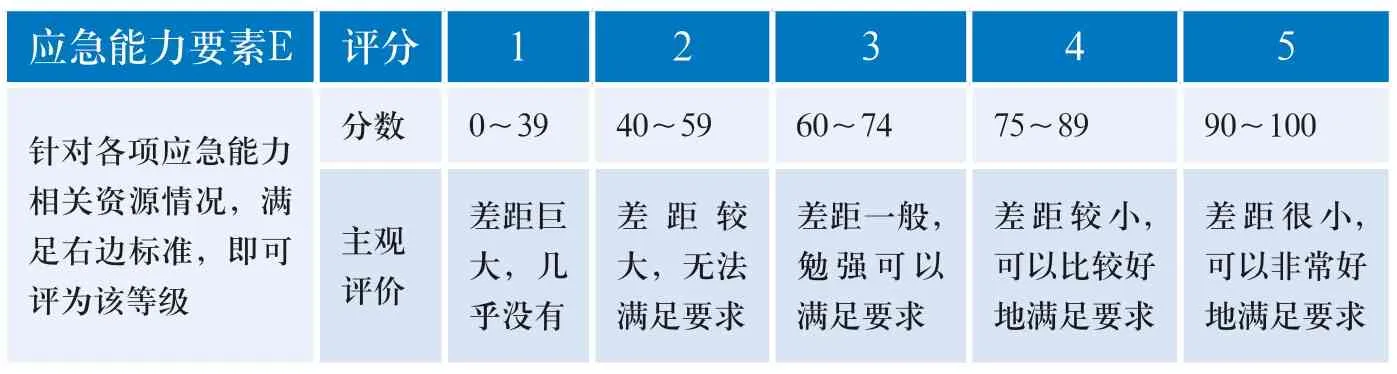

組織示例城市相關部門和單位熟悉本地情況的專家以及規劃編制專家組專家共70 多位專家,對情景簡表列出的11 項典型重特大突發事件發生的可能性、現有應急能力等進行專家評估。情景事件發生可能性分級評價標準參見前面的表1;對示例城市在應對各事件情景方面所具有的預防、減災、應急準備、監測預警、應急救援、恢復重建能力由專家進行分項打分評估,評估標準參考表4。

根據專家評估打分結果,進行統計分析,得到示例城市特大突發事件情景發生可能性、現有應急能力情況的評價結果。對于突發事件情景的發生可能性,專家評價結果都在可能性“較低”(2)和“一般”(3)之間。這符合重特大突發事件情景后果嚴重但發生可能性較低的特征。構建這些情景的目的是為了基于底線思維,考慮不常發生的重特大突發事件對應急能力的需求,從而為規劃應急能力建設目標和內容等提供參考依據。

對于重特大突發事件情景的綜合應對能力,專家評價結果都在“能力尚可,勉強可以達成任務目標”(3級)附近,其中洪澇災害、滑坡災害的應對能力稍差,而建筑火災、道路交通事故、擁擠踩踏事故、傳染病疫情、食品安全事件的應對能力稍好(3.3 ~3.5);反映出示例城市具有應對重特大突發事件的基本能力,但離較強的應對能力(4 ~5)還有較大差距。對于重特大突發事件情景的分項應對能力,專家評價結果由高到低大致依次為:恢復重建、應急救援、應急準備、減災、預防、監測預警;反映出專家對示例城市應對突發事件的恢復重建、應急救援能力較有信心,而對預防、監測預警能力信心相對不足。

突發事件應急能力評估

采用筆者研究提出的應急能力分類框架,對該框架中的56 項應急能力逐一進行評估。其基本思路是根據情景構建可得出的情景損失后果,開展應急能力的差距分析,根據差距分析結果對應急能力進行評估。

表4 應急能力分級評價標準

1. 應急能力差距分析

對照應急能力分類框架,根據突發事件情景分析結果,梳理開展各項行動所需的應急能力,并按照應急能力的構成要素(人員、設施裝備、物資、計劃預案、組織構架、培訓和演練等),確定各要素的能力基準。

依據所調研了解的可用于該情景應對的資源現狀,對照應急能力的各要素評估基準,查找存在的差距。如果建立起了比較完善的應急資源數據庫,應急能力各要素差距評估可由評估軟件進行定量評估。在本次規劃研究中,由專家依據表5 進行定性評價。

2. 應急能力綜合評價

根據前面的應急能力要素評價結果,采用幾何(考慮不同應急能力要素的權重)或算術平均法,可計算得出各應急能力的綜合評價結果。

3. 應急能力重要性評價

由評估專家對“此項應急能力對于示例城市而言的相對重要性”進行主觀評價,重要性評價分為5 個等級:1-完全不重要,2-不太重要,3-比較重要,4-很重要,5-十分重要。

4. 應急能力評估過程及結果

組織示例城市相關部門和單位熟悉本地情況的專家以及規劃編制專家組專家共70 多位專家,對示例城市突發事件分項應急能力進行專家評估。

根據專家對現有應急能力評估的結果,按得分高低順序排列后,得出示例城市現有應急能力的基本狀況。示例城市的應急能力總體得分為3.04 分,處于基本合格區間,反映出示例城市特區已初步具備應對各類突發事件的能力,能夠應對各類日常性突發事件;但在應對各類非常規重特大突發事件時,應急能力還存在較大差距,有待完善提高。

表5 應急能力要素分級評價標準

分析各項應急能力的能力要素得分情況,總體而言,計劃預案、組織構架的得分相對較高,其次是設施、裝備、物資建設和儲備情況,而培訓、演練的得分則相對較低,人員隊伍情況在不同應急能力中得分變化較大。相關評估結果,對于明確未來加強應急能力建設的重點方向具有重要參考價值。

應急能力發展優先度評價

不同的應急能力在突發事件應對中的重要性并不完全一樣,與應對的突發事件情景、生命安全相關性等密切相關。對于前述56 項核心應急能力,專家們在進行應急能力評估時同時對各應急能力的重要性(W)進行打分(1~5),分數越高越重要。

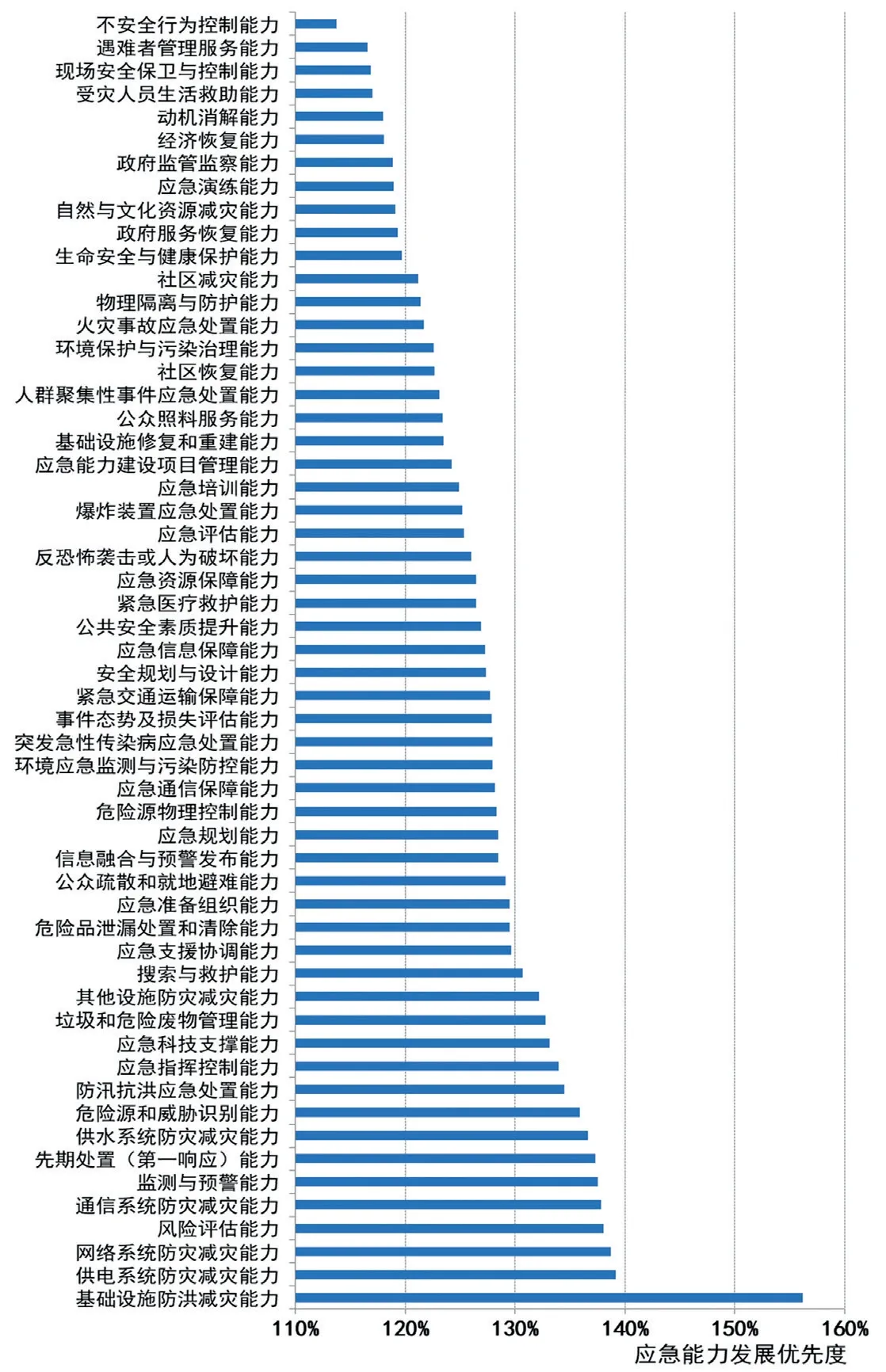

專家們對應急能力的綜合評估得分(記為“B”),代表的是該應急能力的現有基礎情況;一般而言,應急能力評分越低,表明該能力的差距越大,越需要加大投入優先發展。根據重要性(W)和應急能力現狀(B)得分,計算應急能力的優先性指數P = W/B。根據所計算得出的優先性指數對應急能力進行排序,就可得出需要優先發展的應急能力的排列順序,如圖4 所示。

圖4 示例城市應急能力發展優先度評價結果

按照應急能力優先性指數由高至低,將排在最前面的1~15 項應急能力設為A 組、16~30 項設為B 組、31~45 項設為C 組、46~56 項設為D 組;顯然A 組、B 組是在規劃中需優先發展的,應作為規劃重點考慮對象;其余各組優先度依次降低,但在規劃中也需根據部門需求、項目和工作延續、各方面平衡等情況綜合進行考慮。總之,應急能力評估結果及優先性指數情況,為應急體系規劃提供了參考依據,但在規劃過程中還需根據多方面因素進行綜合考量,并將應急能力建設需求轉化為規劃的目標指標、主要任務、重點項目和保障措施等部分的具體內容。