建立科學的應急物資儲備體系

文/宋烜懿

本文針對新冠肺炎疫情爆發以來暴露出的防疫物資保障嚴重不足這一短板,重點分析當前我國應急物資保障的現狀及存在的問題,提出建立科學的應急物資儲備體系的思路和建議。

建立應急物資儲備體系是法律賦予各級政府部門的應盡職責,2007 年11 月1 日起施行的《突發事件應對法》第三十二條,對各級政府建立健全應急物資儲備體系作出了明確規定:“國家建立健全應急物資儲備保障制度,完善重要應急物資的監管、生產、儲備、調撥和緊急配送體系。設區的市級以上人民政府和突發事件易發、多發地區的縣級人民政府應當建立應急救援物資、生活必需品和應急處置裝備的儲備制度。縣級以上地方各級人民政府應當根據本地區的實際情況,與有關企業簽訂協議,保障應急救援物資、生活必需品和應急處置裝備的生產、供給。”

針對這次新冠肺炎疫情中暴露出來的應急物資供給不足的問題,2020 年2 月14 日,習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第十二次會議時強調:“要健全統一的應急物資保障體系,按照集中管理、統一調撥、平時服務、災時應急、采儲結合、節約高效的原則,盡快健全相關工作機制和應急預案。”

建立健全應急物資保障體系是新時代國家應急管理體系建設的重要組成部分,是維護社會和人民生命財產安全的重要支撐,是應對自然災害和公共衛生、社會安全等突發事件的重要物質基礎,也是“十四五”期間我國經濟社會發展的重要內容。

我國現行應急物資儲備體系特點和不足

“工欲善其事必先利其器”,應急管理的“器”便是應急保障物資。應急物資儲備是我國應急管理體系的一項重要內容,它隨著應急管理制度的發展而不斷完善,又受制約于應急管理制度的不足,存在著不能適應突發事件保障需要的嚴重問題。它具有以下特點和不足:

一是應急物資儲備制度建立時間較短,尚有很多不完善之處。我國的應急管理體系建設工作開始于2003 年,在取得了抗擊“非典”疫情的勝利之后,應急管理的“預案和體制、機制、法制建設”才開始走向正軌。而機制建設中的應急物資儲備制度建立得更晚,雖然2007年實施的《突發事件應對法》中有明確規定,但物資保障的重要性在2008 年汶川地震中才真正引起關注。隨后,我國陸續發生了2010 年玉樹地震,2012 年嫩江、松花江流域洪水,2015 年“8·12”天津濱海新區爆炸事故,2016 年武漢內澇,2017 年四川、云南暴雨,2019 年響水“3·21”特別重大爆炸事故和非洲豬瘟等災害事件。為應對這些突發事件,應急物資短時間內產生了大量需求,其中暴露出的物資儲備不足,促使國家、省、市、縣各級政府部門開始認識到應急物資儲備的必要性,并逐步建立相關的物資儲備制度和管理體系。

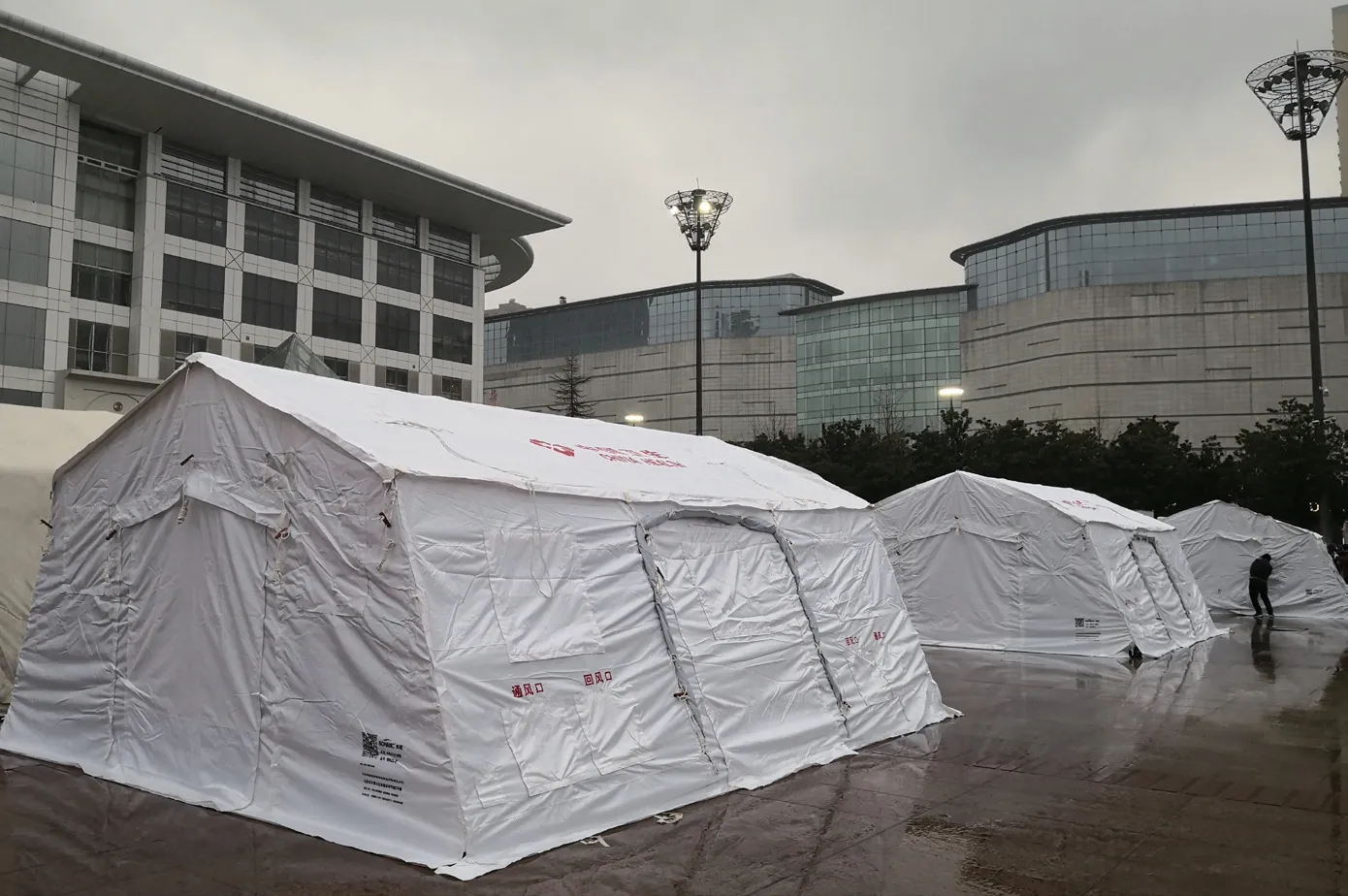

多功能應急野戰帳篷醫院

二是應急物資管理條塊分割較為普遍,尚未實現有效整合。我國的應急管理體系是條與塊并存,特別是在2018 年機構改革之前,應急管理分散在幾十個部門,各部門“自掃門前雪”,涉及權力時常互有交叉,應急管理體制的條塊分割導致應急物資無法發揮最大效應。在重大突發事件發生,涉及責任與義務時,各部門之間、部門與地方政府之間往往互相推脫,甚至出現在一個災害現場建立4 個指揮部的情況,應急物資調動混亂,無法實現有效整合。

三是應急物資儲備以政府為主,尚未實現社會力量共同參與。當前,我國的應急物資儲備基本以政府為主,各級政府部門是物資儲備的責任主體,還輔以少量的以官方公益組織為主體的社會團體,而法律并沒有賦予社會經濟活動的主體——企事業單位和個人進行物資儲備的義務。應急物資儲備主體的單一化導致由政府出資購買物資而產生的儲備數量的不足,并且經濟較落后的地區政府財政收入嚴重不足,在剛性支出與“以防萬一”之間,政府會把有限的資金投入到民生、教育及社會經濟建設等領域,應急物資的儲備要求難以得到落實。

空地一體化應急通信指揮方艙

四是應急物資以實物儲備為主,數量和質量難以滿足突發事件需求。目前,國內的應急物資儲備形式通常是由政府部門建立儲備庫,購買大量物資放置在庫內進行儲備。這種儲備的最大優點是方便,需要的時候可以很快調用。但不足之處很多,能夠用于購買的資金有限,因而儲備的物資無論從品種還是數量上,在真正發生重大突發事件時無法滿足需求;應急物資儲備的時間通常較長,如儲存管理不善,食品和生活物資類產品容易發生變質,機械裝備和電子信息化類物資長期放置不使用,可能會導致零部件損壞。實物儲備不當或時間過長而造成的質量自然損害,可能會造成突發事件發生時難以提供有效保障。

五是應急物資儲備以通用產品為主,難以滿足突發事件對專用產品的需求。應急物資有通用和專用等不同產品,以挖掘機為例,平時主要作為工程機械參與各種施工作用,在突發事件發生時可作為道路搶通、搶險救援裝備,這類物質為通用型;而醫用防護服、負壓救護車、有毒有害氣體檢測、消防泡沫等物資屬于專用產品,只在某些特定情境和場合使用。當前,我國的應急物資儲備以通用型為主,這類物資大眾化,應用和需求的場景較多,而專用產品因其需求的偶發性和不確定性,導致通常儲備較少,而現實中,往往影響力、破壞力較大的突發事件發生時,專用物資的保障具有更迫切的需要和更重要的意義。

六是應急物資配置多以經驗為主,缺乏科學性和前瞻性。目前,多數地方政府在應急物資儲備配置時,對當地潛在的風險和突發事件的物資保障需求缺乏科學研判,多以以往的經驗和個人偏好為主,物資儲備的建立多為被動、事故推動,物資配置標準缺乏前瞻性。事實上,突發事件的特點即“突發”,大的突發事件重復發生概率非常小,“以防萬一”是應急管理的重要目標,從應急管理的角度,既要考慮歷史經驗,更要考慮各種可能發生的“萬一”,在應急物資配置時要具有前瞻性。

建立科學的物資儲備體系思路和建議

此次新冠肺炎疫情在應急管理史上是一個里程碑式的事件,相信對于促進我國應急管理體制的不斷完善,特別是對于建立健全科學的物資儲備體系具有積極的作用。未來,如何建立科學的物資儲備體系,為突發事件能夠提供更加精準、高效率的支撐,建議從以下方面進行考慮:

一是依法規范社會各主體的儲備責任,建立多元主體的社會物資儲備體系。要進一步修改完善《突發事件應對法》中關于儲備主體責任的規定。目前,法定承擔儲備主體責任的是縣以上政府,還需進一步下沉至鄉鎮、街道等基層,建立上通下達的、覆蓋各級政府部門的應急物資儲備體系;各類企事業單位、社會組織、學校、醫療機構作為社會的重要組成部門,應依法承擔參與應急管理的社會義務和責任;構成社會的最小單元——社區、物業管理部門等也要依法承擔應急物資儲備的職責。

二是建立以實物儲備為主,協議儲備和生產能力儲備多種形式并存的儲備體系。按照《突發事件應對法》規定,“縣級以上地方各級人民政府應當根據本地區的實際情況,與有關企業簽訂協議,保障應急救援物資、生活必需品和應急處置裝備的生產、供給”,可進一步優化儲備的結構,建立“以實物為主,以協議和生產能力儲備為輔”的多種形式并存的儲備體系,能夠最大程度地提高儲備效率,以有限的資金撬動更大的物資保障能力,同時可保障儲備物資不受損害、能即時可用。

三是對潛在風險要加強分析研判,科學規劃儲備物資的品種與數量。要加強對儲備物資產品的數量和品種的科學規劃,在科學分析本地區既往事故和潛在風險的基礎上,對可能發生的突發事件進行研判,并考慮本地區人口數量、應急救援隊伍規模、突發事件可能波及影響的規模等因素,不必盲目追求品種多而雜。突發事件物資保障的特點是“短期內大量需求”,因此要保證每種產品的數量足夠多,科學設定配備儲備產品的數量,避免因多而雜導致的物資儲備“杯水車薪”,無法發揮保障作用。

四是建立以專用產品為主,通用產品為輔的應急物資儲備體系。專用應急產品的需求面窄,需求量不固定、不穩定和不確定性,導致其缺乏市場價值空間,突發事件發生時,可能會短期出現大量需求而供給端生產能力有限,無法快速滿足應急保障的需要。因此,政府部門應加大這部分產品的儲備,建立以專用產品為主、通用產品為輔的應急物資儲備體系,充分厘清政府部門、社會經濟主體等不同性質的責任主體在應急物資儲備體系中的作用。

五是物資儲備與應急培訓演練結合,建立“平急結合”的應急物資儲備體系。充分發揮儲備物資的作用,建立儲備與應急培訓演練相結合的綜合性應急物資儲備基地,平時訓練、演練,以預防和知識技能普及為主,急時發揮救援處置的作用。“平急結合”可讓物資活起來、用起來,以儲備基地帶動全社會應急安全意識的提升和知識技能的培養,建立人人參與、全民動員的社會應急管理體系。