新冠肺炎疫情輿情應對成與敗

文/張展

2019 年12 月,湖北省武漢市等地陸續發生新型冠狀病毒肺炎疫情(以下簡稱“新冠肺炎疫情”)。疫情發生以來,“新冠肺炎疫情”相關新聞引發媒體及網民的廣泛關注。

2020 年1 月20 日—2 月20 日,網絡輿論場累計新冠肺炎疫情相關信息2 億條,其中,全國各大微博平臺相關主貼轉發評論超1.5 億條;各大新聞客戶端新聞2 800 余萬條;微信1 200 余萬條、媒體網站報道1 000 余萬條;論壇博客400 萬條;視頻網站報道超100 萬條;報刊電子報40 萬條;另有外媒報道超2.2 萬條。

新冠肺炎疫情輿情的3個階段

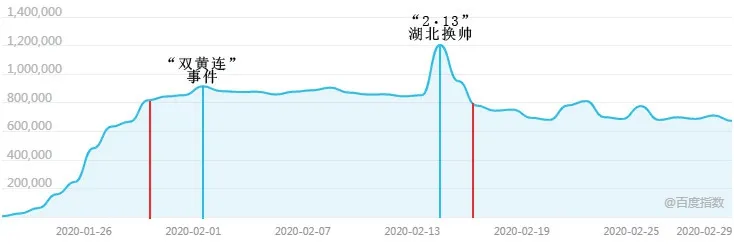

為了更好地分析網絡輿情,僅以重大事件為起止標志,根據網評情緒和關注熱點,暫將2020 年1 月20 日—2 月29 日整體輿情情況分為3 個階段:爆發期、激憤期、漸緩期,詳見下方趨勢圖。輿情趨勢由百度指數提供。

第一階段爆發期(1 月20 日—1 月28 日)

以1 月20 日鐘南山院士披露病毒人傳人為起點,輿論場迅速升溫,習近平總書記對新冠肺炎疫情作出重要指示 強調要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位,堅決遏制疫情蔓延勢頭,發布了“全國動員令”。隨后,全國各省紛紛啟動重大突發公共衛生事件應急響應,湖北新冠肺炎疫情全面告急,武漢封城,新冠肺炎疫情從一地一域的區域性熱點迅速發展成全國性熱點,事件輿情熱度上升極快。

1 月28 日,習近平作出重要指示,要求各級黨組織和廣大黨員干部團結帶領廣大人民群眾,堅決貫徹落實黨中央決策部署,緊緊依靠人民群眾堅決打贏疫情防控狙擊戰。這是“最高動員令”,也標志著第一階段暫告一段落。

新冠肺炎疫情輿情趨勢圖(2020年1月20日—2月29日)

第二階段激憤期(1 月29 日—2 月14 日)

1 月29 日,習近平會見世界衛生組織總干事,讓國人意識到此次新冠肺炎疫情已經成為一場全球性事件,輿情發酵不再局限國內,同時疫情趨勢持續高熱。

自此,整體網評逐漸將對新冠肺炎疫情本身的關注更多地投放到了處于新冠肺炎疫情核心區的湖北省上,輿論矛頭直指當地政府。特別是湖北省紅十字會接受社會捐贈底數不清、發送不及時,導致當地醫院醫療物資急缺的負面事件,使得地方政府成為網民“泄憤”的對象。湖北省,武漢市黨委行政一把手紛紛出面道歉,但是這并沒有平息網絡民眾的憤怒,反而將這幾位負責人推向了輿論的風口浪尖。這個階段中,幾乎所有“出鏡”的湖北官員都未能幸免。特別是黃岡市衛健委“一問三不知”主任、李文亮醫生病逝等,更是激發了整個輿論場的憤怒。然而,激憤同時也是不安的表現,激憤上升的同時,不安更在積聚。1 月31 日,這種不安終于被“雙黃連口服液”引爆,再配合上當天“緊平衡狀態”的熱點,推動輿情在持續高熱的情況下又出現了一次小高潮。

2 月10 日,習近平到北京市朝陽區安貞街道安華里社區調研指導新冠肺炎疫情防控工作,充分肯定“入戶排查、重點群體監控”兩個全覆蓋等做法。這一次實地的指導和慰問,將有助于民眾迅速平息焦躁情緒,增強了戰勝新冠肺炎疫情的決心。

2 月13 日,中央決定湖北省委書記以及武漢市委書記換帥,有效提振了網絡民眾的信心,配合之前湖北省紅十字會、武漢市政府等官員的處理,有效緩解了網絡激憤的情緒,為該階段輸入一個暫停鍵。

第三階段漸緩期(2 月15 日—2 月29 日)

2 月15 日,《求是》雜志發表習近平《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》,提出堅決打贏疫情防控阻擊戰。此時已是全國除湖北以外地區新增確診病例連續12 天下降,疫情“拐點說”已逐漸清晰,隨著逐漸復工復產,網民情緒也在逐步平穩。

從2 月15 日開始,從輿情熱度上已經看到了緩慢下降和平穩的趨勢,可以預見,隨著新冠肺炎疫情防控工作成效不斷顯現,全國范圍持續復工復產,漸緩期將很快過渡進入平穩下降期。

全階段熱點值得關注

需要關注的是,有3 個話題貫穿始終,在各個階段都保持了較高的熱度:

一是新冠肺炎疫情發展動態。特別是病毒特征、治療特效藥、防疫方法、新冠肺炎疫情辟謠等內容一經發布必成熱點。

二是致敬抗疫一線人員。其中,致敬一線醫護人員的輿情熱度最高,一線的消防、武警、公職人員的關注熱度也很高。每天各種感人事跡、現場報道都能得到較高的關注度。

三是指責湖北地方政府。指責湖北省及武漢市政府部門失職瀆職,指責政府瞞報遲報,指責政府官員自私自利等。

這3 個熱點話題反映了普通民眾在重大社會事件中重點關注的3個層面:個人、社會和政府,這種關注傾向也應該成為影響和引導網絡輿論的出發點和落腳點。

疫情輿情應對啟示

下面就從個人、社會、政府三個層面剖析一下這次疫情輿論場中凸顯出來的主要問題,也來談談帶給我們的啟示:

網絡極端態度盛行下的“網絡國民精神”建設

1.輿論場中的網絡極端態度

從上述整體分析可以看出,這次疫情輿論場中的主力平臺——微博、新聞客戶端和微信,全部集中在移動端,受網絡脫抑制效應(Online disinhibition effect,是指人在網絡環境中表現出不同于面對面交流時的行為,包括放松、較少的約束感和較開放的自我表達,摘自約翰·R. 蘇勒爾《The online disinhibition effect》)的影響,加之面對完全陌生的新冠疫情,自媒體平臺上不斷滋生出各種極端態度。在所爆發出的極端態度中,兩種聲音比較盛行:

一是太過樂觀。相信科學萬能,短時間就能研制出疫苗;血清治療戰無不勝,能夠驅散病毒。

二是太過悲觀。相信“天命(譴)”或“陰謀論”,以粗暴的自洽邏輯和詭辯閉環,得出簡單結論。

當然,極端態度遠不止這兩種,當下的疫情輿論場中有太多無謂的爭論、過度的焦慮和浮躁的喧囂,群體中個人無個性化甚至容易引發反社會行為。但是熟悉網絡輿情的人都知道,這是應急狀態下的網絡常態,這種情況不僅僅出現在突發公共衛生事件中,任何重大突發事件,當然包括特別重大自然災害和事故災難,都會觸發這種狀態。

作為一名輿情分析師,有必要為廣大網民說一句公道話:不能把這種情況簡單歸因于國民素質低下或輿論場割裂。筆者認為,極端態度反映了網民從心底深處對于真相的渴求和無力改變事實的焦慮。當然這并不是說極端態度是正確的,任何一種極端態度都無益于社會,同時給科普宣傳、輿論引導、止謠辟謠帶來了極大的困難和挑戰。

2.“網絡國民精神”的建設

那么該怎么辦呢?其實隨便翻開一本輿情引導的書籍就能看到“黃金4 小時”“議程設置”“輿論領袖”等各種策略,早已成為輿論引導的金科玉律。掌握權威信息的發布者:實事求是、公開透明是最好的選擇;掌握公權力的領導者:耐心沉性、懂得傾聽是最好的選擇;網絡信息參與互動者:心平氣和、減少戾氣是最好的選擇。

在這里要提一下“網絡國民精神”的建設:網絡心理學家指出,網絡空間是精神空間,一個穩定的國家最需要國民的向心力、社會的凝聚力,需要積極向上的國民精神,反映在網絡上就是“網絡國民精神”。

在當前幾乎不受限制的信息接收渠道面前,網絡國民精神面臨著信息化、網絡化和媒介化的激烈挑戰,它反映在微博上是陽光卻刺眼的集體情緒,反映在微信上是深沉卻抑郁的群體認知,都值得認真對待,更需要積極引導。重要的是營造開放、健康、積極的網絡社會環境和網上家園氛圍:讓網民能感受到講話有人聽、問題有人管、力氣有處使,氣順了心就平了,網絡上就會少些戾氣,人們的精神狀態自然也會振奮起來。讓大家都能看到希望、看清方向,看到正在默默奉獻的大多數,不斷膨脹的抑郁之氣才能健康消解,國民精神自然欣欣向榮,網絡國民精神就會不斷改觀。

焦慮的輿論場中的“媒體轉換”和“輿情先行”

1.“雙黃連”引爆網絡背后的整體焦慮

在此次新冠肺炎疫情的輿論場上,出現了不尋常的現象:出現不同機構專家聲音不同,甚至同一位專家在同一問題上前后聲音不同的情況;多次出現頭一天發布第二天辟謠,甚至剛發布信息立即改口的情況。以“雙黃連事件”為例,1月31 日,中國科學院上海藥物所和武漢病毒所發布稱,初步發現雙黃連可抑制新冠病毒。信息一出,不到2 小時微博平臺相關話題閱讀量超10 億,線上藥店“雙黃連口服液”半小時內被搶空,線下藥店則徹夜排起了長隊,一些被用作獸藥的“雙黃連”也遭搶購,甚至連雙黃蓮蓉月餅也被“波及”。

不到一天,“辟謠”來了,綜合起來3 點:一是有一些初步證據提示,雙黃連口服液可能能夠抑制新冠病毒;二是正在研究,尚無臨床試驗證據證明療效;三是想通過服用雙黃連來預防基本沒用。就這樣,一條僅有一些初步證據、完全沒有臨床實驗、更無預防作用的信息,在線上線下引發軒然大波。微信公眾號“長安劍”發布快評:《雙黃連被辟謠:人命關天的“好消息”一定要準確再準確!》。這一波操作直接損害了相關研究機構和專家學者的公信度和網絡形象,無端制造緊張恐慌氣氛,甚至還引發對武漢病毒所所長及其家人的后續負面輿情。

說這樣的情況不尋常,只是在日常的輿論場中,但在應急狀態下并不鮮見:“7·23”甬溫線特別重大鐵路交通事故、天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故等發生后的輿論場,都曾出現類似情況。這反映了在應急狀態下的普遍焦慮問題:專家焦慮,急于找出解決問題的辦法;媒體焦慮,急于報道民眾關心的“好消息”;而網民更焦慮,因為他們對事件一無所知更無法掌控。焦慮不可怕,因焦慮而導致的錯誤操作才可怕,甚至可能產生災難性后果。

2.媒體應做到“輿情先行”

我們當然希望,面對突發和未知,所有的機構和專家都能科學、理性、嚴謹;更希望每位網民都能理智、克制、容忍,但是這樣的理想狀態即便在平時都難以完全實現,更不要說在應急狀態下。

這時就需要媒體挺身而出:媒體具有引領社會主流價值的獨特功能,對弘揚和培育民族精神具有不可復制的作用。這要求媒體重視新聞的責任、記者的操守、編輯的審定、傳播的規律等,這些早有成熟的理論和專業知識,不再贅述。這里要提醒的是,作為媒體要有“輿情先行”的理念,即在發布信息前預先評估對社會輿論的影響。應急狀態下的信息傳播另有特點,不顧感受、不計后果的信息發布是突發事件的“次生災害”,而其所能造成的危害甚至更加危險。

當然這次疫情輿論引導中,媒體可圈可點的動作有很多,如上文分析,“致敬一線人員”這個貫穿全階段的熱點,很好地反映出媒體在正能量引導方面的力量,更反映出社會強大的動員能力和巨大的潛力,這是在應急狀態下所有人最需要的。

3.注重媒體轉換,有效引導輿情

輿情先行背后的“潛臺詞”是媒體轉換,當從一個媒體平臺遷移到另一個媒體平臺的時候,面對受眾和他們關心的角度都發生了變化,媒體希望一個套路打天下的刻板心理應該做出調整了。仍以“雙黃連事件”為例,一篇《存疑:雙黃連口服液對新型冠狀病毒有效嗎?》的科普文章在自媒體平臺被大量轉發,甚至一度導致服務器癱瘓,起到了很好的以正視聽的作用。此次疫情中,網上辟謠工作可謂成效顯著,各大網絡平臺專設用于辟謠的頻道或欄目,不僅發布及時、科學嚴謹,而且采用了公眾比較容易接受的表達方式,讓疫情防護科普“跑”過了病毒傳播速度。

心理學家皮亞杰曾指出,人們會根據熟悉的認知模板預測和管理生活,而媒體有必要預判不同受眾的認知心理和思維慣性,同樣的報道內容,當面對不同受眾時要有變化,可能是語言風格、引用描述、著力重點,目的是引導受眾將陌生的信息嵌入到自己熟悉的場景中,達到一種心理平衡,有效地引導網絡輿情。

“網絡民主”下的官方輿論引導必須“以人為本”

1.有效溝通應是公務人員必備能力

這里首先要提“網絡民主”的概念,網絡空間降低了權威人物的權威影響,受權威表象最小化影響,人們更愿意暢所欲言(摘自約翰·R.蘇勒爾《賽博人:數字時代我們如何思考、行動和社交》),網絡上對于政府官員的批評就尤顯尖銳。在此次疫情輿論場中,遭受質疑最大的也是政府官員,特別是湖北地方的政府官員。

以湖北省防疫工作新聞發布會為例,2 月13 日湖北換帥前,幾乎每次召開發布會都能引發負面輿情,比較有代表性的是1 月26 日晚的那場,出席的負責人兩次改口湖北口罩生產能力數字;3 位出席者有的沒戴口罩、有的口罩戴反、有的戴口罩卻露出鼻子;發布會結束時幾位出席者鼓掌……這些在公眾看來都是官員“無能”的表現,是謾罵的“槽點”,而在筆者看來,這也是一個人在完全陌生環境下“驚慌失措”的正常反應:湖北的地方官員極度缺乏就敏感突發事件召開大型發布會的經驗,而且在開發布會前缺少充分的數據準備、身體準備和心理準備。其實,這并不難理解,“7·23”甬溫線特別重大鐵路交通事故發生之后,即便是資深的新聞發言人也會在信息缺乏、匆忙上陣的情況下,在發布會上應對失誤,落入尷尬境地。

這并不是為湖北官員開脫,而是提醒所有的政府官員,在網絡民主的大氛圍下,重大突發事件發生時,每一名領導干部的一言一行都被放在“顯微鏡”下、放在“游標卡尺”中。以前所謂的“多做少說”“內緊外松”,早已被事實反復證明不適合現代社會治理。干部們必須提高與公眾溝通的能力,要善于在復雜的輿論環境下進行有效溝通。隨著互聯網越來越發達,這種能力也將越來越成為官員履職的關鍵能力之一。

2.讓老百姓“想聽、愿意聽、能聽懂”,做到以人為本

我們都不期盼突發事件發生,但是一旦發生,就意味著將面對諸多攝像頭和無數公眾的眼睛,是在一個完全陌生的環境下作戰,而這需要準備充足、技巧嫻熟、方法正確,而更關鍵的是有一顆跟老百姓在一起的心。前3 點都好辦,政府通常所掌握的數據完備,而相關的理論、知識、方法可謂汗牛充棟;但是唯獨這一顆跟老百姓在一起的心有些“玄乎”。

我們常說“以人為本”,這不是一句空話、套話,也不僅僅是一句口號,這是“從群眾中來,到群眾中去”的智慧,是我們黨的根本思維方式。想要開好一場新聞發布會,想要處置好一次突發事件輿情,最關鍵的是舍身處地想一想,如果你是老百姓,你最關心的是什么,你最想聽到的是什么?然后真實誠懇地把這些內容用老百姓能聽懂的話,以積極的方式告訴公眾,就基本成功了。如果遇到網絡沖突,這里筆者推薦Kali Munro在文章《Conflict in Cyberspace: How to Resolve Conflict Online》(即《網絡空間的沖突:如何解決網絡沖突》)中提出的措施,綜合起來是:面對錯誤溝通、惡意甚至網絡暴力,不要立即回復,弄清楚用意,不要陷入圈套與其爭斗。必要時動用權力手段干預。

3.警惕網絡“塔西佗”的“陷阱”

面對湖北地方政府前期在輿論引導和處置方面的問題,不少網民甚至媒體提到了“塔西佗陷阱”(這一概念最初來自古羅馬時代的歷史學家塔西佗所著的《塔西佗歷史》,是塔西佗在評價一位羅馬皇帝時所說的話:“一旦皇帝成了人們憎恨的對象,他做的好事和壞事就同樣會引起人們對他的厭惡。”之后被中國學者引申成為一種現社會現象,指當政府部門或某一組織失去公信力時,無論說真話還是假話,做好事還是壞事,都會被認為是說假話、做壞事)。且不說西方的話術能否解釋中國的事,“塔西佗陷阱”自身就是話語陷阱,把網絡負面全部歸咎于政府公信力,反而回避了真正的問題根源,為虛假輿論贏得了空間。在此次疫情的輿情發展過程中,以“塔西佗陷阱”之名制造輿論的不在少數,不少到最后都成了辟謠的素材,提醒大家應謹慎對待網絡“塔西佗”的“陷阱”。