響水“3·21”事故應急救援處置啟示

文/周詳

響水“3·21”特別重大爆炸事故發生之后,江蘇省消防救援總隊啟動重特大災害跨區域作戰預案,一邊開展火災撲救、一邊進行人員疏散搜救,并對核心區及半徑2千米范圍的化工企業進行風險排摸。本文主要介紹響水“3·21”特別重大爆炸事故現場情況、處置情況、災害特點及技戰術措施等。

響水縣生態化工園位于江蘇省鹽城市響水縣陳家港鎮,設有化工生產、生活服務、污水處理、化學危險品儲存四大功能區,已建成熱電廠、污水處理廠、地面水廠、危險品管道接駁及散裝碼頭、消防站等基礎配套設施。江蘇響水“3·21”特別重大爆炸事故(以下簡稱“響水事故”)發生前,響水縣生態化工園入園企業共67 家,其中化工企業56 家,主要從事醫藥、橡塑助劑、染料中間體、農藥、丙烯酸及酯類等精細化學品生產。

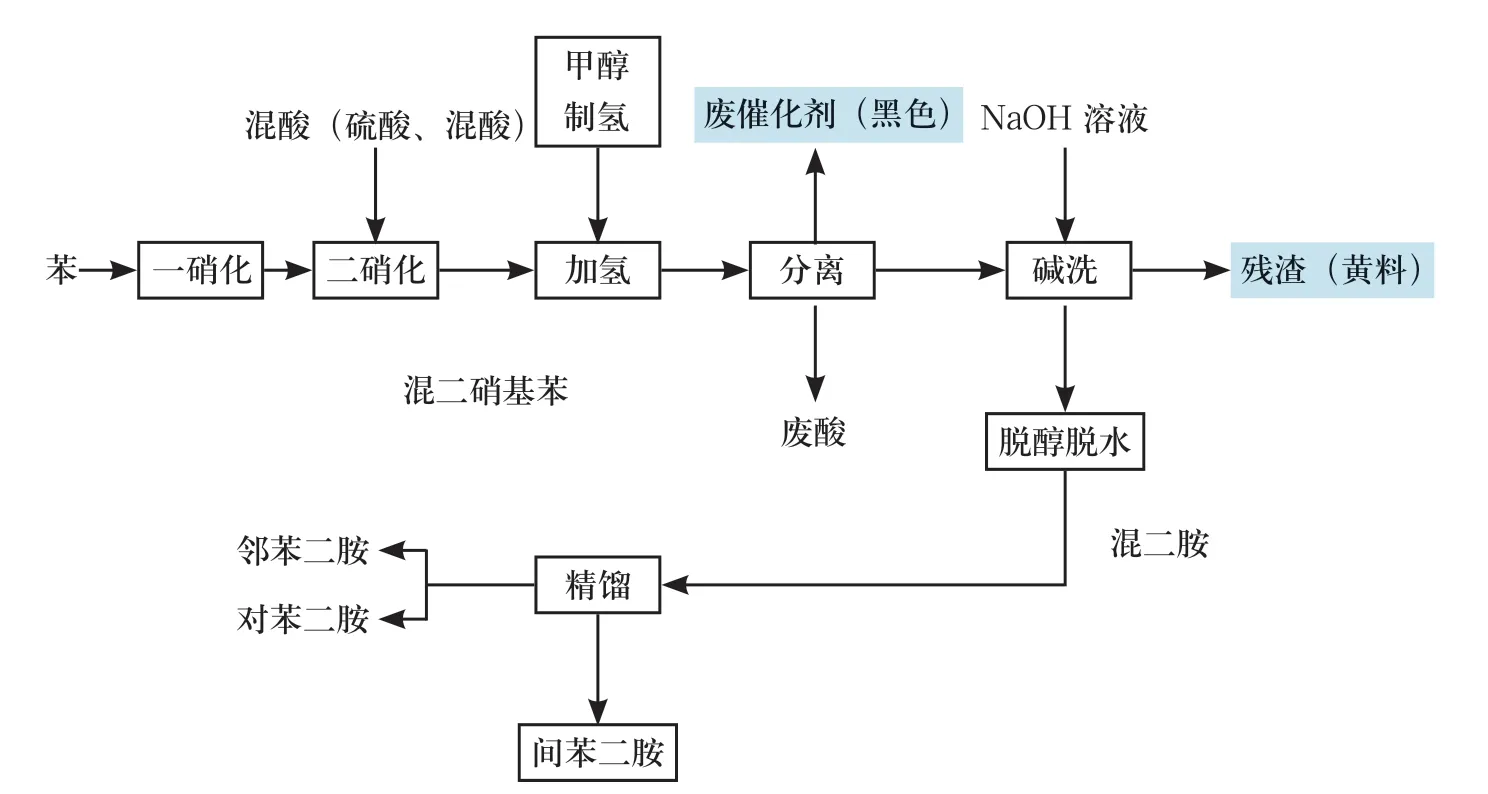

江蘇天嘉宜化工有限公司占地面積14.7 萬平方米,注冊資本9 000萬元。主要生產精細化學品,其主要產品為鄰苯二胺、間苯二胺、對苯二胺、間羥基苯甲酸、3,4-二氨基甲苯、對甲苯胺、均三甲基苯胺等產品,用于生產農藥、染料、醫藥等。其中,間苯二胺為企業主導產品,用于下游企業生產分散染料。生產苯二胺過程涉及硝化反應,會產生危險的硝化固廢——一種黃色顆粒狀或粉末狀固體,俗稱“黃料”;污水處理單元的廢水池每半年左右也會清理出一批硝化廢料,所有硝化廢料均以噸袋(可裝1 噸貨物的包裝袋)形式包裝。這些硝化廢料具有毒性、燃爆、腐蝕等危險特性,響水事故地點即為存放“黃料”的固廢庫。苯二胺生產工藝流程如圖所示。

主產品間苯二胺生產工藝流程圖

事故現場情況及處置情況

響水事故發生后,事故現場嚴重受損區域面積(建筑結構受損)約為14 平方千米,中度受損區域面積(建筑外墻及門窗受損)約為48 平方千米。由于爆炸沖擊波作用,造成建筑物門窗玻璃受損,向東最遠達14.7 千米,向西最遠達11.4 千米,向南最遠達10.5 千米,向北最遠達8.8 千米。響水縣、灌南縣133 家生產企業、2 700 多家商戶受到波及,約4.4 萬戶居民房屋門窗、玻璃等不同程度受損。

事故發生后,江蘇省消防救援總隊立即啟動重特大災害跨區域作戰預案,第一時間調集13 個支隊級單位、930 名指戰員、192 輛消防車、20 臺重型機械全速向現場集結。消防救援力量到達現場后,一邊開展火災撲救,一邊進行人員疏散搜救。于3 月22 日凌晨5 時,將現場明火全部撲滅。消防救援指戰員經過82小時的反復搜尋,截至3 月25 日零時,共搜救出164 人,其中86 人生還。第一階段處置任務結束后,消防救援隊迅速組織力量對核心區及半徑2 千米范圍的化工企業進行風險排摸,逐一甄別辨識、統計核查危險品的種類、現狀和儲量,評估安全風險,分級分類防控,精準制定方案,先急后緩、有力有序做好危化品輸轉、倒罐、清理等工作。

災害特點及處置難點

響水事故波及范圍廣,傷亡人數多,破壞程度大,后期處置難度罕見,是典型的失控性災難事故。其特點可以總結為4 個方面:

一是范圍廣。事故爆炸威力大、破壞性強,強大的沖擊波誘發“多米諾”骨牌效應,主爆炸點附近的企業被強大的沖擊波嚴重摧毀,鄰近主爆炸點的企業發生連鎖殉爆,形成了直徑120 余米的巨大爆坑,周邊1.2 平方千米的16 家企業和1個污水收集站被完全摧毀,半徑3千米范圍內的所有建(構)筑物外墻玻璃幾乎全部破碎、門窗有不同程度受損,整個園區被迫全部停產停工。

二是傷亡大。從起火到爆炸間隔時間非常短,來不及預警和疏散人員,強大的爆炸沖擊波、熱輻射和建筑砸塌等,導致人員傷亡慘重,并波及周邊居民區和學校。

三是風險高。爆炸發生后,園區內危化品物料持續外泄,整個園區被劇毒、易燃易爆氣體籠罩,核心區道路全部損毀,大量濃硝酸、濃硫酸、濃鹽酸等高腐蝕性物料泄漏流淌,到處都是致命的“高危陷阱”。

四是處置難。爆炸現場遺留千余個風險源、十余萬噸危化品,其中有近百種劇毒、強腐、易燃、易爆的A 類重大風險源,可以說是一部危險化學品百科全書,需要逐一處理,專業性、技術性要求極高。

處置技戰術措施及方法

在此次事故處置中,面對危機四伏、險象環生的事故現場,全體參戰消防救援指戰員堅決貫徹中央領導指示精神,遵循“科學、專業、高效、安全”原則,展開了一場智勇比拼、殊死搏斗的艱苦鏖戰。具體可以概括為6 個“重”。

一是重響應,做到滅搜同步。江蘇省消防救援總隊全勤指揮部到達現場后,采取儀器偵檢、航拍建模等手段迅速掌握情況,明確“救人第一、快速響應、滅搜并重”的處置原則。前沿指揮部將燃燒區域劃分為6 個滅火戰區,首先消滅具有劇毒危險性的丙烯腈儲罐火災(丙烯腈有極毒,其毒性為氰化氫的1/30,不僅蒸汽有毒,而且附著于皮膚上也易經皮膚中毒,燃燒后會產生氰化氫),然后加固罐區防火堤防止流淌火,逐一處置苯和甲醇罐火災。針對大量人員被困的情況,堅持先偵檢后搜救、先外圍后核心、先平面后立體的原則,將核心區劃分為13 個片區、65 個網格,搶抓72 小時黃金救援期,組織開展“地毯式、全覆蓋、全時段”排查搜救,最大限度減少人員傷亡。

二是重偵察,做到精準研判。由于現場工程技術人員和知情者極少,提供的有用信息有限,參戰力量只能多次深入核心區查看災情,利用多種偵檢手段、加密監測點位和頻次,實時采集有毒、爆炸性混合物濃度、泄漏物組分和酸堿度等數據,并利用消防無人機航拍測繪技術,實時傳輸爆炸核心區全景視頻,建立二維影像、三維模型,分區設置高空瞭望點、觀察哨,全要素獲取第一手技術資料和災情信息,為現場指揮提供決策參考。

三是重防護,做到全程洗消。在事故處置中,堅持全過程防護,針對災情不同階段和現場不同區域,實施差異化防護,按照“七防”標準(防火、防爆、防毒、防酸堿、防輻射、防灼傷、防觸電)和“雙防護”(呼吸和軀干)要求,聯動調集多種防護裝備。堅持全過程洗消,將園區劃分為重危、中危、輕危區,嚴格核心區隔離、外圍戒嚴等措施,嚴格對人、車、裝進行常規洗消;衛勤分隊第一時間遂行保障、靠前應急,隨時對受到污染的人員實施現場快速洗消。

四是重評估,做到因情施策。在事故處置中,根據各涉事企業的行業特點、生產類別和物料特性,逐一甄別災害范圍、損毀程度、危害后果和處置難度,制作滅火救援作戰力量部署圖、道路水源圖,實施沙盤推演、掛圖作戰;針對不同企業、不同工藝、不同危化品性質,制定專項處置方案,利用泡沫、干粉、二氧化碳、干沙、水泥粉等進行分類防控滅火救援。

尤其是天嘉宜公司苯、甲醇儲罐在火災被撲滅后,因介質本身閃點低、揮發性強,加之環境溫度逐漸升高、覆蓋泡沫析水溶解,極易發生二次復燃甚至空間閃爆,在實施倒罐處理過程中,現場制作倒液連接體,同時對輸送管線采取法蘭跨接、靜電接地等措施,順利完成了約1 000 立方米苯、230 立方米甲醇的倒罐轉運工作。

針對高濃度硫酸、硝酸儲罐大量泄漏、流淌積聚路面,致使一名處置工作人員和一名消防員受傷的情況,立即取樣進行實驗,從環境容量、放熱反應、次生事故等方面,反復比對碳酸鈉、碳酸氫鈉、30%氫氧化鈉、氧化鈣、氫氧化鈣等各類堿性化合物中和效果,最后選定投放500 噸氫氧化鈣實施中和處理,取得了良好效果。

針對核心區諸多企業存放的硝基化合物、硝基酚鹽等失水活潑、不穩定物質,落實不間斷水封措施;針對劇毒高腐的溴素和遇濕遇水易燃易爆物質,及時調集自行研發的多功能粉劑高噴車,實施覆蓋吸附和隔離窒息;針對劇毒危化品氰化鈉,及時調集次氯酸鈉,實施破氰處理;針對氯氣、氟化氫、溴化氫等劇毒氣體,投放碳酸氫鈉至消防車水罐內,濃度達到5% ~10%,實施中和降毒;針對爆坑內約2 萬立方米酸性積水和新豐河重污染水,在采取中和措施之后,待pH值升至3.5 以上,運用遠程供水泵組輸轉至3 千米外的污水處理廠,累計抽排爆坑及河流污水35 萬立方米。

五是重程序,做到有序疏運。面對園區內余存的各類危化品,現場處置由應急搶險轉入危險源處置清運階段后,前沿指揮部組織力量統計、辨識各危險品的種類、儲量和現狀,以及各類裝置設備的疲勞損傷度,并按照“企業提案、專家論證、集中審核、全程監護”程序,精準制定“一企一案、一品一策”的處置方案,明確現場安全監護要求,落實突發情況應對措施,確保不發生次生災害、二次事故和救援人員傷亡。

六是重保障,做到戰勤先行。江蘇省消防救援總隊、支隊兩級戰勤保障力量遂行作戰,調集飲食保障車、宿營車、衛生車、淋浴車、應急供電車、油料車、泡沫原液車、供氣車、醫療救護車等70 余輛,根據后期排險監護任務需要,做好打持久仗準備,陸續調集工程機械50臺、多功能粉劑高噴車2 臺、遠程供水泵組10 套,一、二級防化服800 套、全面型隔離防護面罩1 800個、綜合性濾毒罐1 000 個,泡沫藥劑800 噸,為事故的成功處置提供了強有力保障。

體會和啟示

面對化學災害事故頻發的嚴峻形勢,經過實戰探索,江蘇省消防救援總隊根據救援經驗認為:在化學災害事故處置過程中,需要強化以下幾個方面:

科學調度、快速響應

發生化學災害事故后,應根據裝置災情類型、災害特征、災情形式和災害等級,科學確定滅火救援力量調派編成。

針對危化品災害事故的特殊復雜性,首次調度至少按照三級應急救援力量進行調派,并立即提請轄區黨委政府啟動災害事故應急救援處置預案,調集充足救援力量,調足適用不同危化品災害事故的滅火藥劑,多元化調度各種針對性的特種車輛裝備器材,保障現場供水、供液充足不間斷,為打好初戰、遏制災情贏得主動權。

針對各地配備的泡沫液種類繁多,各種不同類型、比例和發泡倍數的泡沫相互摻雜、效果相抵,降低泡沫滅火效能等問題,可考慮今后對泡沫進行統型,按最大滅火單元配備相同或兼容的泡沫液,以應對各類液體火災。

科學研判、全程監測

前線指揮部通過多種形式收集災害現場危化品種類、分布、生產工藝以及水源、道路等情況,并進行圖上標繪、圖上作業。

具體掌握偵察“三步法”:一是信息化支撐。完善消防基礎感知網絡建設,將車輛、裝備、人員、市政水源道路以及主要參戰裝備的運行參數等數據,納入消防實戰指揮平臺。同時共享企業及工信、公安、交通、應急、生態環境等部門的數據,一旦發生事故,第一時間獲取單位情況、平面布局、生產特點、工藝路線、物料特性等基礎信息,進行數據量化和圖形顯示,生成作戰指揮“一張圖”,分類分級建模研判,實現信息采集、研判預警、力量部署、戰斗展開、全程監控的全閉環。

二是獲取核心數據。調派專業力量迅速占領中控室,第一時間掌控DCS 系統(集中分散控制系統),實時監測事故裝置及上下游裝置介質、溫度、壓力、流量等參數變化,采取工藝措施遏制災害擴大。通過詢問涉事企業明白人、現場知情人獲取信息,調取事故裝置工程圖、工藝流程圖、設備結構圖、公用工程圖等數據資料。

三是全過程監測。通過無人機進行高空偵查、全景攝像,并建立現場二維影像、三維模型。實時觀察現場火焰、煙氣、異常聲響、建(構)筑物和設備框架穩定等情況,確保整個作戰行動安全。利用有毒、可燃氣體檢測儀、軍事毒劑偵檢儀、水質分析儀、固體物質偵檢儀、光譜偵檢設備等前端感知偵檢裝備,以及硫化氫、氯氣、氟化氫、氧氣等單一性偵檢儀器,對現場泄漏燃燒物質進行高密度、多頻次的采集、探測和現場分析。

科學考量、縝密決策

要根據現場偵察情況,科學研判現場災害發展態勢,評估可能出現的次生災害、救援過程中可能出現的傷害等情況,為現場指揮決策提供可靠依據。要根據不同災害等級,樹立“災害初期工藝為先、快速處置;難控災害有效控制、伺機處置;失控災害反復研判、謹慎處置;災難性災害綜合研判、妥善處置”的戰術理念,做到科學、安全、高效處置。比如,在處置過程中,要充分利用DCS、SIS(安全儀表控制系統),該關的要及時關,該開的要及時開,該點火要及時點火,該用惰性氣體封堵或吹掃的,要立即采取氮封和吹掃。如果物料燃燒猛烈且燃燒停止后會大量涌出有毒和可燃氣體,或燃燒停止以后遇空氣或氧氣發生自聚、爆炸等強烈反應的,應當控制其燃燒強度,在保護主體結構和相鄰結構穩定性的前提下,使其穩定燃燒。撲救遇水遇濕易燃易爆物品火災時,應堅持“量大、時長”原則投放水泥粉、沙土等物質,有效產生隔離、沖擊及窒息滅火作用。

科學布防、進退有序

針對化學災害處置,各級普遍缺少精確詳實的預案準備,滅火作戰停留于人海、車海戰術,各參戰力量往往是一擁而上、見火就打,致使現場秩序混亂,后續陣地設置、力量優化和戰術調整十分困難,導致出現“內部力量出不去、增援力量進不來”的尷尬境況,特別是泡沫供給車等戰勤保障力量難以抵近一線,嚴重影響戰斗成效。總結歷次重大化學災害事故的處置經歷,應強化陣地、營地意識,在大型災害現場合理劃分作戰區、待戰區、集結區、保障區等功能區,車輛裝備按編成有序停放,做好警戒和標識,避免扎堆核心區域。根據指揮部統一指令和現場戰術需要,考慮路寬、凈高和作業面等因素,針對性調集車輛裝備,明確停車方位和作業范圍。實施滅火作戰時,可通過遠程供水泵組和供液車聯用直接供給泡沫混合液,壓力充足的,宜直接連接滅火器具(泡沫槍、移動泡沫炮、滅火機器人);壓力欠缺的,可在末端連接消防車進行增壓,保證供給線路清晰、作戰陣地有序。

科學處置、內外結合

化學災害事故處置,應始終堅持工藝優先原則,做到工藝控制與外部處置相結合,科學運用DCS、SIS 控制系統實施緊急停車、關閥斷料、放空泄壓、緊急注氮、側線循環、輸轉倒罐等工藝措施,以及滅火堵截、冷卻控制、切斷外排、稀釋降毒、泡沫覆蓋、干粉局部打擊等外部手段,盡快減緩、控制、消除事故風險,確保處置過程安全,守住現場救援底線。針對化工災害事故,消防裝備無論是從結構上還是從類型上,都需要發展針對性強的應對處置裝備,尤其是要按照最大、最難、最高等級配全、配精防護、偵檢、洗消裝備,這是決定今后處置危化品事故成功與否的關鍵,要高度重視、大力發展。

科學指揮、令出一處

大型危化品災害事故現場,災情復雜多變、險情交織疊加,各種信息千頭萬緒、密集復雜,必須堅持“誰指揮、誰負責”,由一名總指揮全權負責,統一發出作戰指令。同時,還需要有一個能力強、業務精的指揮參謀團隊,除了負責信息的收集整理、情況的分析研判外,還要為總指揮下達作戰指令提供輔助決策。救援力量在執行命令時要堅決、不走樣,做到號令如山、令行禁止。這樣,才能確保指揮決策科學、命令傳達迅速、作戰行動高效。