風險管控是安全管理的根基和主線

文/王海燕 袁春賢

為解決對風險“心中無數”,控制風險措施“心中無底”,預防事故方法“手中無術”問題,中鋁集團在其職業健康安全環保精準管理體系中,將辨識、評估、管控風險作為安全管理的根基和主線,優化風險辨識方法,將管控措施落實到每個作業環節中。

很多企業一直基于看得見的“隱患”而管安全,忽視了看不見的“風險”,以致于風險不斷演變為隱患,隱患累查累有,累治累有,并不斷誘發生產安全事故。發生事故很大程度是源于企業對風險底數不清,對風險 “心中無數”,控制風險的措施也就“心中無底”,對預防事故的方法也就“手中無術”。為解決以上問題,中鋁集團在其職業健康安全環保精準管理體系中,將辨識、評估、管控風險作為安全管理的根基和主線,優化風險辨識方法,將管控措施落實到每個作業環節中。

精準選擇風險管控方法

風險管控包括風險辨識、評估和管控幾個環節。各企業在風險辨識中常用以下3 個方法,通過分析3 種方法的優劣性,發現每一種方法都有其長處,但也有其局限性。實踐中需要綜合各工具的優勢,優化風險管控方法。

常規風險辨識評估方法的優劣

1.作業條件危險性分析法(LECD法)

L 表示事故或危害事件發生的可能性;E 表示暴露于危害事件環境的頻率;C 表示事故或危害事件的可能結果;D 表示危險性。通過他們的乘積,來評價操作人員傷亡風險大小,即:D=L×E×C。是一種半定量評價方法。簡單易行,容易掌握,危險程度的級別劃分比較清楚、醒目,但同時也存在不足:一是很多企業通常按照部門或崗位劃分風險辨識單元,對單元內不同作業過程涉及的風險識別不細致;二是主要根據經驗來確定3 個因素的分數值及劃定危險程度等級,主觀性較大,影響評價的準確性。

2.工作危害分析法 (JHA)

是一種半定量評價方法。簡單易行,操作性強,一般以作業過程為辨識單元,將一項作業按步驟分解,識別每一個步驟中的危害和可能的事故。分析時既要分析不規范的作業行為,也要分析作業環境存在的潛在危害因素以及工作本身面臨的危害因素。JHA 法的不足之處是只考慮事故發生的可能性和后果嚴重性,對于危害暴露頻率等維度未進行分析。JHA 法不適用于對裝備和工藝的分析。

3.安全檢查表方法(SCL):

是一種經驗分析方法,以表格的形式進行安全檢查,作為簡單易行的隱患排查方法,可用于對物質、設備設施和作業場所的分析,但不適合對作業過程的風險辨識。

優化現有風險管控方法

中鋁集團在LECD 的基礎上,升級優化了風險管控方法。優化的LECD 方法是針對工作任務執行過程進行危害辨識風險評估。

1.梳理工作任務和步驟

首先各企業要對本企業涉及的工作任務進行梳理分類;其次對每一個工作任務類別進行作業步驟分解,作業步驟不必劃分過細,一般按照功能單元進行劃分,比如叉車作業這項工作任務就可以分解為充電、裝卸、行駛、維修等幾個作業步驟;然后對每個作業步驟進行危害因素辨識。

2.統計分析危害辨識因素

企業對現有的工作任務按類別完成危害辨識后,要對辨識出來的所有危害因素進行統計分析,并在本單位范圍內進行普查,了解每個危害因素在本企業所有作業活動中的分布以及風險大小,確定每一種危害因素在本單位存在的位置、數量、時間、相關的理化特性。

3.描述引起事故后果

對辨識出的危害因素可能引起的事故后果做出具體描述。包括:

人身死亡:列明可能的死亡人數;

人身傷殘:列明可能的傷、殘部位;

設備損壞:列明可能損壞的設備或部件;

事故/事件:列明可能的設備事故,包括特大、重大、較大和一般事故,是否中斷安全記錄等;

健康受損:列明對人員生理和心理上的可能影響;

環境污染/破壞:列明污染/破壞的環境區域和范圍。

4.確定控制措施

根據確定的風險和風險涉及的人員、風險暴露情況,確認企業目前已有的控制措施。包括:安全巡視檢查規定;工程技術措施,比如改善設備、控制技術的應用;防止風險而使用的安全工器具和個人防護用品;現場張貼安全警示標識;提升人員安全意識和技能而開展的常態性的學習與教育培訓;為降低風險損失而采取的應急措施等。

5.評估風險并確定風險等級

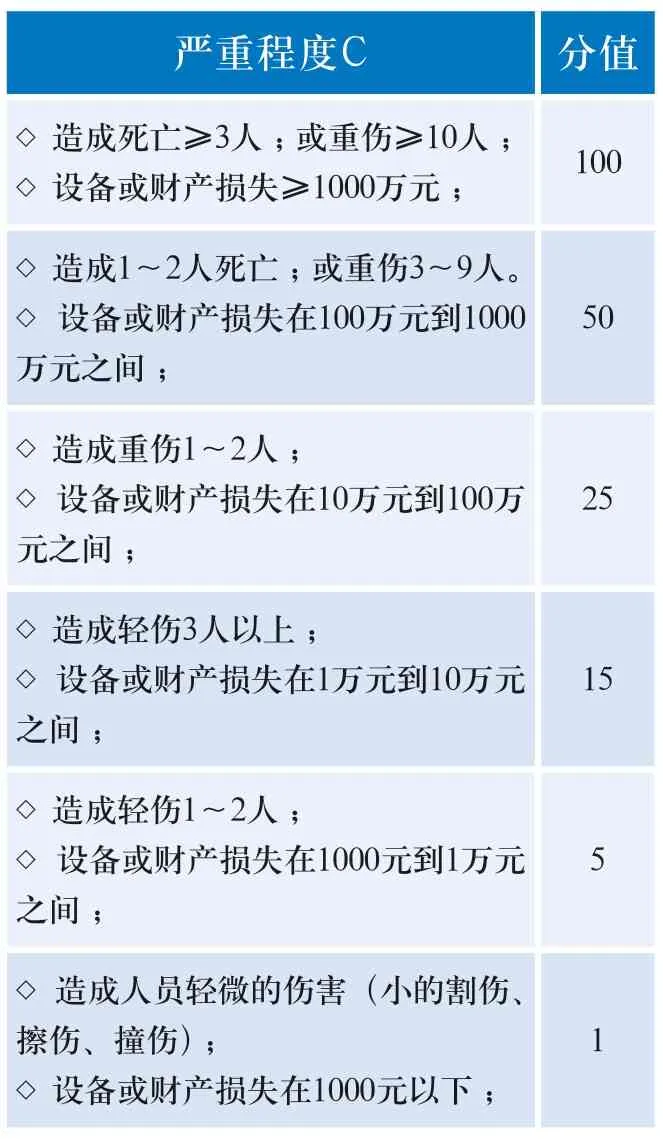

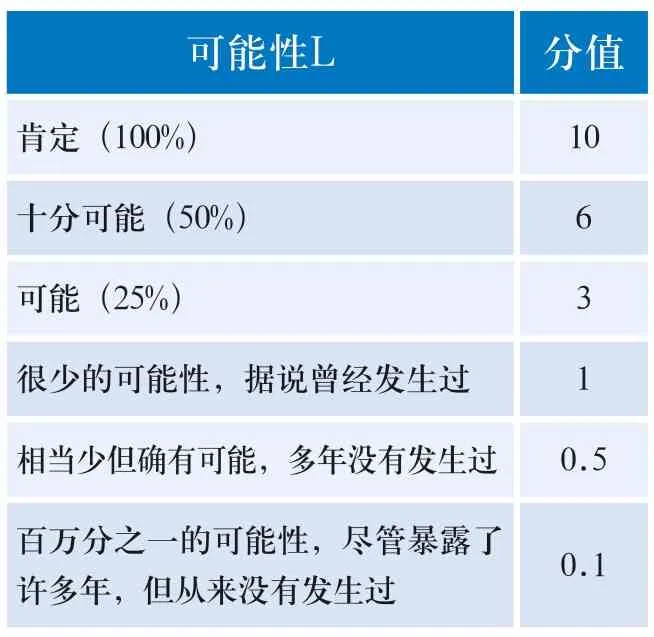

進行風險評估時需考慮三個因素:危害造成可能事故后果的嚴重性C、暴露于危害因素的頻率E、引發特定事故事件的可能性L,根據風險值確定風險等級。風險值 =后果(C)×暴露(E )×可能性(L),其中,后果嚴重度、暴露頻率和可能性大小分值可以參考量化標準,如下表1、表2、表3。

精心組織策劃并實施風險管控工作

危害辨識和風險評估是做好安全管理工作的基礎,需要精心組織策劃并實施,集團會發動全員參加這項工作,讓每個員工都意識到危害辨識和風險評估在各自工作中的重要性,也有能力在實施直線管理責任時,時刻將風險管控工作放在第一位。

表1 危害造成事故后果的嚴重程度C

表2 作業人員暴露于危害因素的頻率E

表3 危害因素導致事故發生可能性L

全員參與危害辨識和評估風險

以往企業會借助第三方咨詢機構協助開展危害辨識和風險評估工作。通常企業組成風險管控機構,配備專門人員開展危害辨識風險評估工作,按照部門或場所分工,每人負責一部分風險管控工作,自行編制,最后進行匯總,形成企業的危害辨識和風險評估體系。

以往的這種集中組織風險管控的方式不能夠有效帶動全體員工更好地投入危害辨識風險評估工作中,為了充分發揮每個管理層和員工在危害辨識和風險評估過程的能動性,在組織辨識和評估風險時,由每個班組在班前會、班后會或安全活動日中組織每個員工對本職工作中的危害進行辨識和評估風險,班組進行匯總并層層提交車間、廠礦和企業,最后形成符合實際的企業危害辨識和風險評估管控清單。采用自下而上、上下結合的方式,不僅充分發揮企業管理層組織力度,也充分調動基層員工參與力度。

動態實施危害辨識、風險評估工作

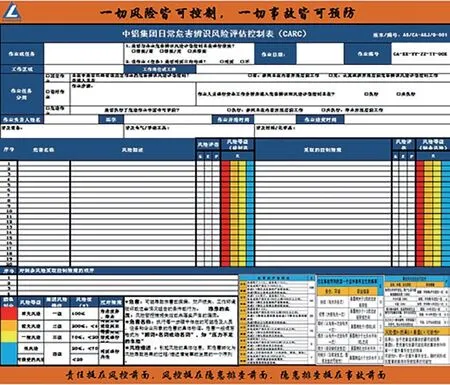

集團下發了強制性安全風險管控工具《中鋁集團日常危害辨識風險評估控制表》(簡稱:CARC),對作業前危害辨識、風險評估提出了要求。所屬企業及區域范圍內承包商及其他相關方,在開展固定作業、臨時作業、危險作業等各項作業任務前,開展強制性危害辨識、風險評估和防控。

作業負責人在每次作業前對作業任務的風險情況進行分析,并與企業統一組織開展的危害辨識、風險評估清單進行逐一對照,如果總的清單中已經辨識了此次作業危害因素,重點關注評估結果和風險管控措施;如果總的清單中沒有辨識出此次作業危害因素,嚴格組織精準辨識此次作業的危害因素并評估風險,采取有效的控制措施并納入企業危害辨識和風險評估總清單中,與企業風險評估總清單動態關聯,實時更新。

作業負責人要將此次作業中存在的風險及防范控制措施告知作業人員,指導作業人員填寫CARC。企業安排專人對作業現場安全風險管控措施落實情況進行檢查、巡查和督查。安全風險管控措施失效或執行不到位形成隱患的,要能及時排查出來并予以整改消除。

圖 中鋁集團日常危害辨識風險評估控制表

精準運用危害辨識和風險評估結果

危害辨識、風險評估管控工作是貫穿整個安全管理的一條主線,每個要素的實施均來源于危害辨識、風險評估結果,企業要建立危害辨識、風險評估結果應用機制,將動態的危害辨識、風險評估結果應用于職業健康安全環保精準管理體系的各要素中,包括目標機構和職責、制度化管理、能力培訓和意識、現場和過程管控管理、隱患排查管理、應急管理、事故和事件管理、持續改進這些要素,作為實施其他要素的輸入信息。

企業如果真正做到基于風險管安全,以風險管控思維為根基和主線,貫穿到整個安全管理中,就能夠從根子上解決“認不清”“想不到”“看不透”的問題,做到前移一步斬斷事故發生的鏈條。

早安中鋁故事系列——嚴守持證上崗的紅線

文/何飛鶴

喜馬拉雅音頻平臺播放的“早安中鋁”節目是中鋁集團近年來打造的安全文化品牌活動,節目通過每日分享員工的親身經歷、經驗、案例、警示、“嚇一跳”的不安全行為等,通過小故事反映大道理,傳播理念,影響他人。節目內容全部由員工自己撰寫、自己演播。經過授權,本欄目精選連載部分內容。

掃描識別二維碼,收聽喜馬拉雅“早安中鋁”節目

2014 年8 月的一天,我第一次配合師傅對壓力不足的二氧化硫氣瓶進行更換,更換完成后,我們又對更換的飽瓶進行管道恢復。結束作業,正當我們清理現場時,突然聽到樓上反應釜內發出一聲巨響。經檢查,發現我錯接了二氧化硫瓶體上的兩個端口管道,致使氣相端和液相端未能分離,導致低溫液態二氧化硫與釜內高溫熔液接觸產生爆炸,所幸未造成人員受傷。

事后設備管理員告訴我,壓力容器是特種設備,未經專業培訓取得特種設備作業證是嚴禁上崗作業的。因為特種設備的安全風險遠遠高于普通設備,不掌握特種設備的基本知識、操作規程,擅自操作特種設備可能帶來非常嚴重的事故后果。

這件事一直警醒著我,要敬畏規章、重視安全。多年以后,我成為了一名安全員,特種作業持證上崗已然成為我嚴守的紅線!

(本文作者系中鋁集團西南銅業稀貴分廠)

編輯 趙苡萱