我國濕地退化研究概況

劉峰,高云芳,李秀啟 (山東省淡水漁業研究院,山東 濟南 250013 山東省淡水水產遺傳育種重點實驗室,山東 濟南 250017)

濕地退化是濕地生態系統逆向演替或異常演替過程,是指在自然、人為或者兩者兼有的干擾下導致濕地生態系統結構變化和功能失衡的過程[1]。21世紀以來,受全球氣候變化、城市化加速、經濟高速發展的影響,世界范圍內濕地退化呈普遍化、加速化、嚴重化的趨勢,已成為一種全球現象[2,3]。世界各國濕地退化嚴重,美國、荷蘭、法國、德國、西班牙、意大利、希臘等國家在20世紀均有超過50%的濕地消失;亞洲紅樹林退化嚴重,如越南紅河三角洲濕地瀕臨消失,印度尼西亞、新加坡、菲律賓和泰國紅樹林濕地分別消失了31%、97%、78%和22%[4]。我國40%的重要濕地也受到退化威脅,如東北三江平原沼澤濕地、長江中游地區湖泊濕地、洞庭湖濕地和江漢湖群濕地面積分別縮減了53.4%、59.4%、47.2%和51.1%左右[5~8]。沿海灘涂濕地破壞最嚴重,濱海濕地喪失面積約為50%,紅樹林面積減少了53%[4,9~11]。

一直以來,濕地損失缺乏長久準確的統計數據、標準和方法,尤其是20世紀以前,損失情況難以確知。據估計,由于自然和人類活動的影響,過去150年間全球范圍內50%以上的濕地正在退化或者已經顯著退化[12,13],主要集中在以水利文明為主的歐洲和人口聚居的海岸帶、湖區和河區[14]。不同國家、不同類型濕地退化的原因、過程和方式及重建恢復手段各不相同,因而濕地退化的研究也逐漸成為熱點。

我國濕地研究起步較晚,濕地退化研究尚處于初級階段[15]。至今為止,濕地退化的基礎理論研究還未取得突破性進展,目前主要側重不同類型濕地退化的特征、實證分析、恢復、重建與保護對策等[16]。但我國濕地退化研究迅速發展并形成諸多領域,其中濕地退化機理、退化過程與特征、退化標準與分級、退化評價、退化濕地恢復與重建等是研究熱點。筆者根據國內外相關調查和研究資料,對我國濕地退化研究現狀進行闡述,并對今后的研究方向進行了展望。

1 濕地退化機理

濕地生態系統退化機理即退化驅動力,可以分為自然因素、人為因素干擾等方面。濕地退化的自然因素具體包括全球或區域性氣候變化(氣候變暖、降水不均等),海平面上升、海岸侵蝕和風暴潮等海洋災害,水土流失、河流淤積、斷流和徑流量減少等內陸災害和新構造運動等地質災害。氣候變化主要影響水體生物地球化學過程(碳循環)、水生食物網結構、動態和生物多樣性、初級及次級生產以及水文過程[17],不同類型濕地對氣候變化具有不同的響應。新構造運動是指通過地殼隆起、沉降作用和河流侵蝕作用從而顯著地控制地形和水系格局的形成,使濕地趨向自然疏干發生退化,是導致濕地自然退化的關鍵誘因之一,如歐洲潘諾尼亞盆地和匈牙利平原濕地呈現旱生化的趨勢[18~20]、我國黃河源區生態環境惡化、若爾蓋高原沼澤濕地退化[21~26],新構造運動上升加劇高原濕地退化已成為新的研究點。人為因素具體包括圍墾(養殖池、種植農田、鹽田)、農牧業、城鎮化、港口碼頭、水利堤壩、污染、地下水超量開采、地下鹵水和鹽水入侵、過度利用生物資源等一系列人為干擾,涉及生物學、土壤學、生態學和生物地球化學等退化機理研究。

濕地退化的生物學機理是指在濕地退化過程中,人為活動如何通過改變原生濕地植物種間關系、導致外來種入侵、減少植物和土壤微生物種類和數量、改變生態系統營養結構等方式導致濕地生態系統退化,如外來種的他感作用和種間競爭是其中最重要的兩種機制;土壤退化機理研究的主要內容包括土壤有機質、營養元素含量變化及其與植物、土壤動物、微生物、真菌等生物類群之間的關系;濕地退化的生態學機理研究主要包括生物群落結構、演替、種群存活率、物種多樣性、生態位等內容,其中物種生態位是核心研究內容;生物地球化學機理研究進一步明確物質循環過程在濕地生態系統退化中的功能[18]。濕地生態系統退化的前提是濕地生態環境的脆弱性,脆弱性是相對而言的,不存在絕對穩定的生態系統[27]。外在干擾超過濕地生態系統的自我調節能力,是濕地退化的外部驅動因素;濕地系統脆弱性是濕地退化的內因。濕地一旦退化,便會對內因和外因變化表現出更低的抗性、更弱的緩沖能力以及更強的敏感性和脆弱性[16]。濕地退化機制研究關注的是某些導致濕地退化的主導因子與濕地退化表征具體指標間的響應機制。部分學者認為我國濕地退化機制研究應關注以下熱點[28,29]:即通過實驗手段區分人為干擾的直接作用和全球氣候變化對濕地生態系統產生的影響;構造濕地的物質循環和凈污能力及其對全球變化的響應;濕地退化診斷與評價等。

2 濕地退化特征與過程

濕地退化特征早期多關注濕地面積縮減,主要包括水質惡化、植被退化、蓄水力下降、水生生物多樣性和系統生產力降低等表觀退化特征[30],后來開始關注濕地退化的定量化特征。濕地退化特征與退化過程是對應的,如Chapman[31]和Daily[32]認為濕地退化的表征包括濕地水體、土壤和生物三部分,韓大勇[18]認為濕地退化過程包括水文過程、土壤過程、生物過程、生理生化過程和生物地球化學過程。水文退化過程是濕地退化的主要標志和直觀體現,主要影響徑流、蒸發、降水截留、補給和水循環動態,水文退化特征表現為水位下降、面積縮小、徑流量減少、補充水源不足、水質污染、水平衡破壞和水環境質量下降等;土壤過程和生理生化過程是揭示濕地植被與土壤退化微觀過程的關鍵點,主要集中在植物生理生化和土壤生化過程研究上,其退化特征表現為土壤干旱化、鹽堿化,土壤氮磷有機質、重金屬等過量導致的土壤污染及其植物逆向演替響應等;生物退化過程主要表現在生物群落的初級、次級生產和污染物生物降解方面,生物退化特征包括生物多樣性、系統生產力下降、生物群落及結構改變等方面,如植物覆蓋度、高度、生產力、演替等退化,動物種類和數量的退化,大型動物向小型動物的優勢轉化等;生物地球化學過程包括系統營養元素的收支、循環、轉化和積累,凋落物分解、沉積物、溫室氣體排放和碳負荷量、生產力、重金屬污染定量分析等,其濕地退化的深層次特征(相對表征而言)可以總結為4個方面,即濕地功能面積減少、系統物質能量流失衡、組織結構破壞、生態功能減弱[18,33]。

濕地退化的全過程研究報道很少,從單一或多個角度對濕地退化過程及特征進行研究的報道較多。如尚文等[34]從植被演替的角度研究滇西北高原納帕海湖濱濕地退化特征、規律與過程;任國華等[23]研究了黃河源區沼澤濕地退化過程中植物群落空間分布特征的變化;唐明艷等[35]研究分析了3種人為干擾下滇西北高原納帕海湖濱濕地植被和土壤退化特征,劉凱等[24]研究黃河源瑪多縣湖泊濕地退化過程植被和土壤變化特征并探討湖泊濕地退化機理,黃蓉等[36]研究甘南尕海洪泛濕地退化過程中土壤理化性質的變化特征。張緒良等[4]把濕地退化過程與特征分為物理、化學、生物3個方面,進行了較為全面的研究,其中物理方面包括濕地面積減少、景觀破碎化、地表干旱化、人工濕地代替自然濕地等;化學方面包括水體、底質、生物污染、富營養化、赤潮和土壤鹽堿化等;生物方面包括生物多樣性、生產力、生物產量下降,生物群落分布、演替、結構及功能趨于退化。

3 濕地退化標準與分級

對濕地退化狀態進行科學合理的界定、分級,是濕地退化、恢復、重建與保護研究的前提和基礎。不同類型濕地的生態特征、退化原因和方式等各異,其退化標準與分級標準尚在發展完善中。目前各國尚未公布官方的濕地退化標準、分級方法及方案,指標選取也沒有達成共識,區域性的退化標準分級無法統一適用。但獲得一致認可的是濕地退化標準應包括濕地本質屬性特征和生態環境功能特征,且各種類型濕地退化標準度量應存在一定差異。如濕地水文、水質、面積、生物群落結構、物種入侵、功能與價值、物質能量平衡、持續發展能力、外界脅迫壓力等方面,還有濕地處理污水、碳儲存、為野生動物提供棲息地等功能特征以及社會服務、旅游等服務特征,均可作為濕地退化評價標準[1, 18,37~39]。濕地退化分級以濕地特征定性劃分居多,但隨著微觀特征的深入研究,定量分級方法及區域性分級方案開始嶄露頭角。如基于生態數據的濕地退化分級法[40]、基于植被分類樹快速評價法[41]、基于功能評價的水文地貌法,在地理尺度上對退化濕地進行定量、一致的評價[42]等,其中水文地貌法被廣泛采用[43]。國內學者對三江平原濕地退化狀況、珠江口紅樹林濕地和遼河三角洲濕地、若爾蓋高原濕地健康狀況進行了分級[26,44~47]。張曉龍等[1]將濕地退化標準的內容定為:面積的變化、組織結構(包括生物群落和生態景觀結構)變化、功能特征的變化、物質能量平衡(包括水的動態變化和生物地球化學循環)變化、社會價值(包括觀賞、教育以及研究價值)的變化以及持續發展能力變化(即適應環境變化,維持自身平衡的自我調控能力,但僅是定性研究)。

4 濕地退化恢復與重建

退化濕地恢復與重建是指通過適當的恢復技術對退化濕地進行修復或重建,逐步恢復濕地原有的結構、功能及特性,包括濕地的生境、生物和生態系統結構與功能恢復與重建3個方面[48,49]。自20世紀70年代西方國家學者已針對沼澤、湖泊和河流、河口濕地等開展研究。與此同時,我國學者也對富營養化湖泊和灘涂治理與恢復進行了研究,尤其是紅樹林退化恢復與利用研究,之后研究的重點逐漸向河流、河口濕地、沼澤等領域延伸[50~54]。由于研究起步晚、時間短,我國濕地恢復的理論與技術體系尚不完善,但技術應用已顯成效,如人工濕地凈化污水、土壤微生物降解以及濱海紅樹林、蘆葦、翅堿蓬濕地植被恢復等技術應用效果顯著。如周新偉等[55]研究表明,多級串聯表面流人工濕地對總氮和總磷含量的去除率分別為87.03%和77.21%,說明該人工濕地能有效處理養殖尾水中的氮、磷污染物;徐華林等[56]基于紅樹林種植的濱海濕地恢復效果研究中,認為人工恢復的紅樹林濕地可有效改善污染的4類海水指標,溶解氧、化學需氧量分別凈化為Ⅱ類和Ⅲ類;許妍等[57]對天津市濱海新區蘆葦濕地恢復適宜性進行評價,認為蘆葦濕地能有效地減少入海排污壓力和污染物對近岸海域環境質量的影響;季洪亮等[58]對濱海鹽堿地生態修復效果評價中指出翅堿蓬栽植區全鹽平均降低0.204%。魯青原[59]通過對遼河三角洲濱海濕地微生物群落組成及其環境意義的研究得出:蘆葦和翅堿蓬土壤樣品中存在大量的硫酸鹽還原菌,對硫酸鹽的還原作用可能會導致產甲烷菌可利用的基質減少,抑制甲烷的產生;翅堿蓬土壤樣品中幾乎不存在產甲烷菌,沒有檢測出甲烷氧化菌。

5 濕地退化評價

濕地退化評價是應用生態學、數學等方法對濕地生態環境污染和破壞程度、生物和資源退化現狀、甚至濕地周邊社會經濟等方面的綜合評價,是對濕地生態系統質量下降程度的定量描述[60,61]。濕地退化可從濕地功能、價值和環境3個方面進行評價,也有對退化濕地的生態系統健康和外源驅動力脅迫下濕地退化生態風險進行綜合評價[62]。濕地退化評價是濕地退化研究的重要內容,是開展退化濕地恢復、重建、保護與管理的前提。濕地評價研究應側重于濕地評價理論、指標體系和模型、濕地對比評價研究、退化濕地評價研究、濕地與全球氣候變化以及新技術和新方法應用等方面[63]。

美國學者20世紀初就開展了濕地評價工作,并率先提出第一個濕地快速評價模型,開展濕地退化等級定量評價工作,之后印度、泰國等國學者也分別進行了湖泊、紅樹林的評價與恢復研究[64~67]。濕地退化評價研究雖然起步較晚,但隨著研究深入,濕地退化評價方法、指標和體系等研究快速發展并逐步完善,退化指標大體包括生物、土壤、水體和景觀和社會經濟指標。目前較為系統、完善的有Chow-Fraser等針對加拿大勞倫森大湖濕地評價提出的水質指數(WQI)、水生植物指數(WMI)、濕地魚類指數(WFI)和濕地浮游動物指數(WZI)等一系列定量指標[68];應用于各種生物類群的生物完整性指數(IBI)評價指標;以植被、土壤、水體等指標為基礎的濕地退化快速評價指標體系等[18]。

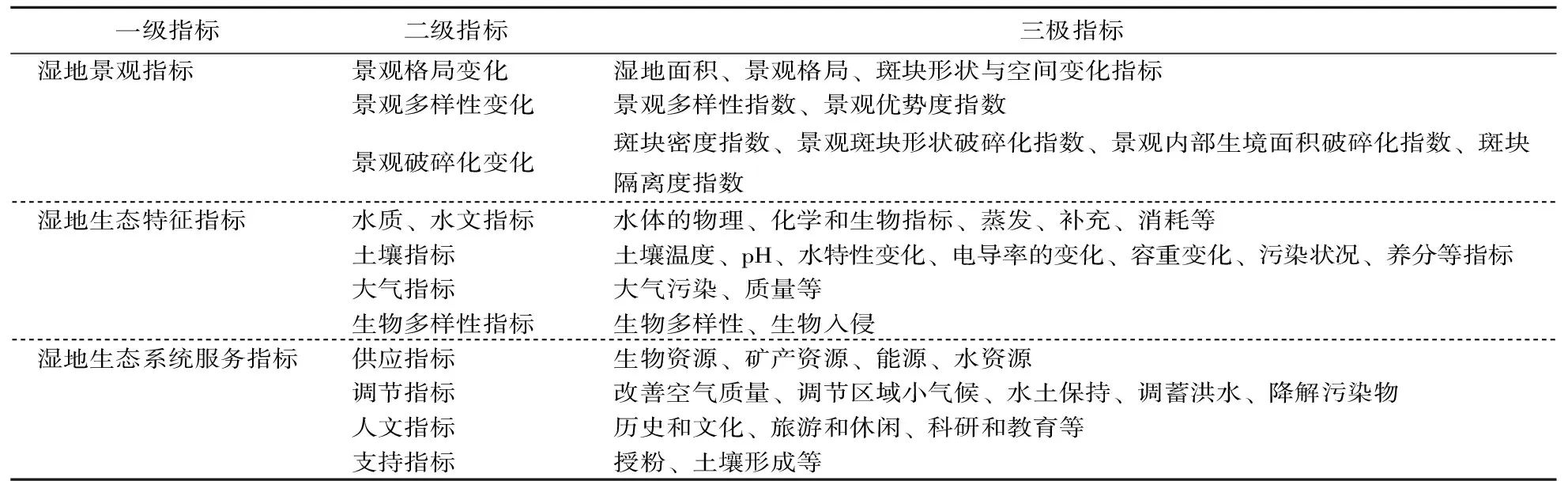

我國學者在濕地退化評價指標、體系和評價方法的確定和利用研究領域也取得了重要進展。他們認為濕地退化指標選擇與體系建立能反映濕地退化的動態變化、演變序列和發展趨勢,目前學術界普遍認為濕地系統退化標準應包括濕地面積變化、組織結構狀況、濕地功能、社會價值、物質能量平衡、持續發展能力、外界脅迫壓力等方面[69],但應當具有顯著的區域性和類型化特征。目前研究多側重于生態系統內各項指標,如水質、土壤和生物等單項指標或多項指標方面的比較研究,且定性指標多于定量指標,而且缺乏對濕地生態系統退化的綜合評價指標研究,且存在指標選取過于專業化、細致化以及缺乏宏觀性、系統性和全面性的問題,易造成評價指標缺乏代表性。如崔麗娟[60,61]、高士武等[70]選取的濕地景觀指標、生態特征指標和生態系統功能服務指標(見表1)。陳穎等[71]根據評價目的和原則建立具有區域特征的評價指標體系,分別設立了濱海濕地(見表2)、內陸濕地退化評價指標,建立了綜合評價系統和子系統,運用專家咨詢和層次分析法進行指標量化處理并進行等級賦分,并按分值不同劃分出濕地退化評價等級,其中濱海濕地具有7項評價指標,分為未退化(減少率<1%,15分)、輕度退化(1%<減少率<5%,12分)、重度退化(5%<減少率<10%,9分)、極度退化(5%<減少率,6分)4個等級,而內陸濕地還有水源補給、水質質量和富營養化等共計10項指標,但其劃分標準不夠系統、全面和細致,有待繼續探討。

表1 濕地生態系統退化指標體系

表2 濱海濕地退化評價指標

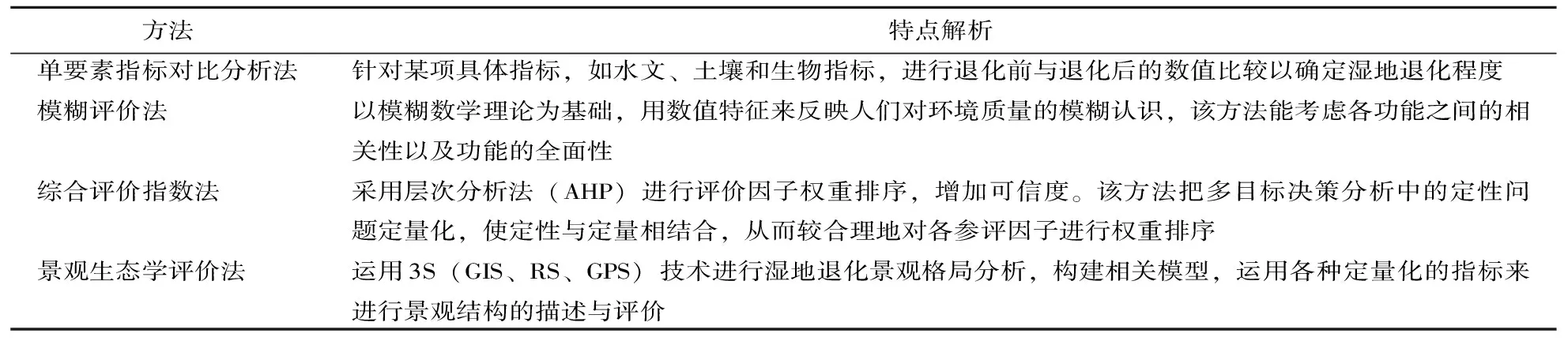

目前,我國濕地退化評價方法主要有單要素指標對比分析方法、模糊評價方法、基于層次分析法(AHP)的綜合評價指數法和景觀生態學方法等[70](見表3)。其中綜合評價指數法體現了生態系統評價的整體性、綜合性和層次性,應用較為廣泛。如曹志鵬等[72]采用層次分析法確定了洪河濕地退化評價指標及各指標權重,用綜合指標法進行評價和退化分級;華國春等[73]選取環境、生物及濕地系統特征等建立評價指標體系,采用基于層次分析法的綜合評價指數法對青藏高原拉魯濕地生態恢復進行了評價;田昆[74]提出了納帕海濕地土壤退化的綜合評價指標體系并進行退化評價。近年來,基于遙感影像的景觀生態學方法在濕地退化評價中應用愈加廣泛。如蘭天慧[47]利用遙感影像獲取遼河口濕地數據,建立了濕地退化等級評價體系;趙小萱等[75]通過黃河三角洲濕地遙感影像,選取指標構建濕地退化評價指標體系進行了退化評價。

表3 濕地評價常用方法

此外,PSR模型在濕地退化評價中也得到了應用。PSR模型最早由聯合國經濟合作與發展組織(OECD)提出,并逐步發展修訂為PSIR、DSR、DPSIR等完善模型,即驅動力(driving forces)-壓力(pressure)-狀態(state)-影響(impact)-響應(responses),其中驅動力是壓力產生的原因,壓力是影響系統狀態導致退化、進而影響人類的直接原因,影響結果是人類調整自身行為和活動,對系統驅動力進行反饋與修正。即人類對環境施加壓力,使其改變了原有的性質或自然、資源數量或狀態;人類又通過環境、經濟和管理等相關策略等對這些變化作出反應,以恢復環境質量或防止環境退化[67]。DPSIR模型強調生態系統、社會經濟及其與環境之間的互動,具有綜合性、系統性、整體性、靈活性等特點,能揭示生態環境與社會經濟的因果關系,并有效地整合資源、發展、環境與人類健康等問題[76],在我國環境管理能力分析、農業和水資源可持續發展、土地可持續利用、生態安全評價等方面應用十分廣泛[77~82]。

隨著濕地退化與保護研究逐步深入,多方法交叉和模型綜合應用引起關注并獲得廣泛認可,如基于3S技術的景觀生態學與綜合評價指數法的結合、PSR模型等[83~90]。申格[85]基于3S技術,將景觀生態學與綜合評價指數法相結合,對2000~2015年若爾蓋高原濕地生態退化過程進行了遙感監測,利用層次分析法選取濕地退化綜合指數,從研究區、縣和重點鄉鎮3個層次對濕地退化程度進行分析評價,并確定驅動濕地退化的主導因素;李文艷[86]參照PSR框架,利用3S技術得到天津濱海濕地景觀(面積、格局)、植被演替變化數據、實驗測定的水文、土壤污染數據,歷史資料搜集的社會發展數據,設計了濕地退化評價指標體系,運用綜合指數法進行了定性評價,明確其退化程度、機制及主控因子,并據此提出了恢復及保護對策;李永建[90]參照PSR框架,從拉魯濕地人類干擾、環境、生物、功能和景觀結構等濕地系統層面選擇12個環境質量評價指標因子,建立濕地退化評價指標體系并進行了退化評價;但DPSIR模型在濕地退化評價領域中的應用尚未見到。

6 研究展望

針對目前的研究現狀,筆者認為今后我國的濕地退化研究應著重從以下2個方面開展工作。

1)深入研究濕地退化的影響和退化機理。濕地退化的全過程研究報道很少,應從生態系統層面研究其整個過程,并考慮不同尺度的外界影響因素,如區域尺度的污染以及全球尺度的全球氣候變化的影響,如生物入侵、海平面上升等。

2)建立系統性的濕地退化評定理論與技術及評價體系。首先是對濕地退化狀態進行科學合理的界定、分級,即對綜合運用生態系統內的多種指標進行定量分級,然后建立適用不同濕地退化類型的多角度且具有代表性的綜合評價體系,包括生態、經濟、社會等諸多因素,并根據評價結果制定相應的修復措施。目前,國內研究多為某區域、單一或多個因素或者方法的研究,如何建立一套完整而科學的理論、評價及修復技術體系,值得進一步研究。