一個出版人和一家出版社的恒久堅持

文丨楊 帆

這是一個學者型出版人的學術自覺與擔當,也是他出版職業生涯半生勞碌的結項報告。他有信心把這件事做成。

“如果這件事做不成,日后回顧我的整個職業生涯,那將是一個巨大的失敗。”

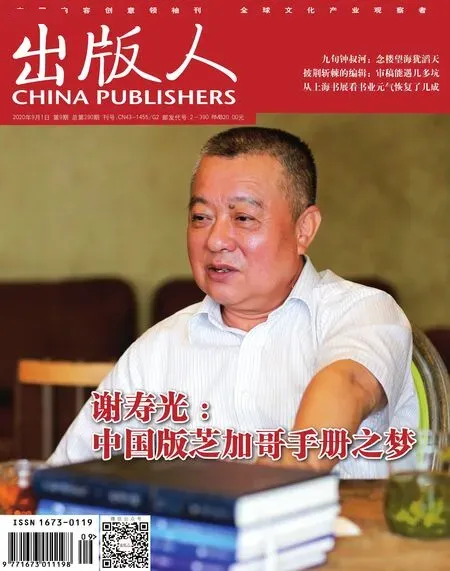

社會科學文獻出版社咖啡廳從不以安靜著稱,在這個書香氤氳的空間里,往來談笑者無不是當今學界的當紅人物,社長謝壽光也是其中之一。泡上一戶家鄉的武夷山茶,這位在行業里浮沉近四十載的資深出版人突然開了腔。

在謝壽光漫長的出版人生中,失敗似乎是一個很遙遠的詞。作為當今出版界執掌一家出版社時間最長的社長之一,是他把社科文獻出版社從一家無名小社塑造成如今年出版數千個品種,銷售收入近4 億元,無論是規模還是影響力均居全國前列的學術出版巨頭。在一眾國字頭和百年老社中,創社35 年的社科文獻掙得了自己在學界和讀者心目中的一席之地;而謝壽光在學術出版領域進行的大量積極探索也給他本人和出版社帶來了“中國皮書第一人”“專業社數字化轉型標桿”等不絕于耳的種種贊譽。

然而無論是在篳路藍縷的創業時光里,還是在鮮花著錦般的大好形勢下,有兩個問題總在謝壽光的心頭揮之不去:如何確保社科文獻社繼續走好下一個三十五年乃至五十年、一百年?中國學界將專著出版視作邊緣、矮化編輯地位的痼疾是否真的可以得到根治?長年累月的實踐過后,這兩個問題的答案逐漸融為一體,謝壽光感到自己抓住了開啟心中理想境地大門的鑰匙。

這把鑰匙就是規范。學術出版規范既是是謝壽光的驕傲,也注定是他職業生涯的“執念”。他進入出版行業從學習規范開始,在對規范的發揚中走向高峰,而這段傳奇遠未到謝幕之際——2020 年,歷經多年打磨,“SSAP 手冊”系列的第一部《作者手冊》終于問世。謝壽光在主編一欄鄭重署下“謝曙光”的筆名,祈盼這份文本能為在中國從事哲學社會科學研究的萬千學人帶來黎明的曙光。

把時間推回到多年前,謝壽光是業內第一個提出出版社的企業社會責任的人,而在這些年間,社科文獻把這份責任的踐行落實在規范之上。《作者手冊》并非是社科文獻社第一次向行業輸出規范——早在2012 年,謝壽光就曾負責原新聞出版總署學術出版規范的起草,并聯合50 家出版機構共同發布了這份行業規范——它也不會是最后一次,因為“SSAP 手冊”不僅包含《作者手冊》,還有《編輯手冊》等后續內容等待面市。謝壽光和一代社科文獻人正在把他們在規范化領域二十余年的積淀化作一部“中國版的《芝加哥手冊》”,為未來學術出版從寫作到編輯、出版的各個環節提供一份綱領性的詳盡指南。

改變了社科文獻社的“皮書”系列

甲骨文五周年珍藏版套裝

這是一個學者型出版人的學術自覺與擔當,也是他出版職業生涯半生勞碌的結項報告。他有信心把這件事做成。

為作者提供價值增量

“本手冊是從作者立場出發的一部學術服務指南,它回答了:誰有可能成為社科文獻的作者?怎樣才能成為社科文獻的作者?如何準備稿件?作者會享受到社科文獻提供的哪些服務,應承擔怎樣的義務?社科文獻的作品應遵守哪些規范和流程?”在《作者指南》開篇,謝壽光如是寫道。

作者是謝壽光再熟悉不過的物種。自稱“學術票友”的他常年與各路學者打作一團,奔波于各地的學術會議,時間久了,自己也順理成章成為了其中的一員。而談及社科文獻社歷經二十年打造的學術出版生態,謝壽光也坦言作者位于一切服務的核心。

謝壽光接手社科文獻時,這家出版社僅有22 名員工,年出版圖書不足百種,正陷于隨時可能被其他出版社合并的困境,也有專業出版日漸式微的外部現實。謝壽光經歷過專著出版的黃金時代,“在我評職稱的那些年,正高級如果沒有出過專著是評不上的。”但隨后的時間里,學術專著在評價體系中的地位被論文超越,在論文寫作向規范化大步邁進的九十年代,學術圖書卻日漸邊緣化,淪為了給錢就出的雞肋。這么一冷就是二十多年。

這是一個下沉的螺旋:專著越不受重視,單部作品所能獲得的出版資助就越少,圖書出版者只能降低標準、擴大產出,結果就是出版物的數量上來了,質量卻泥沙俱下,被評價體系進一步邊緣化。傳統的出版者習慣于從作者身上攫取價值,已近竭澤而漁之際,身處谷底的謝壽光提出了專業出版的另一種可能性,那就是為作者提供價值增量,在專業化的基礎上探索市場化的可能性。

“皮書”系列英文版

中國夢與中國道路研究叢書

應運而生的,便是日后激活了整個社科文獻出版社的“皮書”。“皮書”最早于18 世紀末19 世紀初出現在英國,按顏色分有藍皮書、綠皮書、黃皮書等。而謝壽光創造性地把“皮書”作為一種出版品類來看待,并將其定義為一種周期性出版的、關于某地域或領域的智庫類產品,內容涉及經濟、社會、文化、法制、醫療、教育等經濟社會生活的方方面面,不僅適合閱讀,還能作為權威信息源被各級黨政決策部門、企事業單位使用。

皮書在社科文獻社的橫空出世顛覆了專業出版領域的諸多“鐵則”。曾經的學術出版并不講求形式上的一致性,但“皮書”卻以整齊劃一的姿態迅速形成了品牌效應;人文社會科學領域的學術出版過去也不看重選題的時效性,而“皮書”絲毫不避諱自身的時代特性,力求以最快的速度把最有價值的信息呈獻給有需要的人;營銷之于學術出版機構一度被視為屠龍技,但社科文獻社卻在“皮書”的推廣上花樣頻出,曾斥巨資在北京公交車身上投放廣告進行宣傳;在互聯網在中國普及之前,“皮書”就已經啟動了向數字化轉型的嘗試,開始將自身數據庫化……這個案例從各個意義上看,都更像是一個系列智庫項目,而非一套簡單的圖書。而“皮書”的成功也堅定了謝壽光的信念:學術出版不是服務,而是賦能。出版者只有拿出自己的實力來,才能真正和學術研究者“玩到一起”,組建學術共同體。

如今的社科文獻社是如何服務自己的作者的?在圖書編輯、出版的業務之外,社科文獻社還提供包含電子書、音視頻、數據庫等多元化的數字產品服務,提升科研機構和學者在數字時代的學術影響力。在國際出版領域,該社與全球40 余家知名出版和學術文化機構建立了長期穩定的合作關系,每年合作出版外文版學術圖書近百種,向世界展示中國學者的學術水平和最新學術成果。在學術作品的傳播上,該社力求推動學術成果價值最大化,所有在該平臺上出版的學術成果都將以多種形態在全球范圍內傳播,覆蓋海內外3000 多家一流大學、研究機構和圖書館,并上架各類電商和知識付費平臺進行全網銷售。在項目申報方面,該社協助作者申報各種研究和出版資助項目,為作者提供專業的申報咨詢與輔導。

“在標準的體系里,最嚴格的往往是企業標準,隨后是行業標準,國家標準最寬。但在中國,很多時候國標反而是最嚴格的標準,這樣很不好。”謝壽光告訴《出版人》。隨著《作者手冊》的面市,社科文獻社正在把把自己經營多年的企業標準引入了學術寫作的領域內,作為服務作者的全新路徑。至于這些標準是如何在這家出版社落地生根形成一系列規范的,那就是一個時間跨度更長的故事了。

打造中國版《芝加哥冊》

作者和編輯是謝壽光的一體兩面,也是社科文獻出版社的立身之本。有作者的地方必然有編輯,反之亦然。而在這家出版社,《編輯手冊》的歷史甚至要遠早于《作者手冊》。

把時間推回數十年前,哲學系畢業生謝壽光是帶著一股“氣”推開出版社的大門的。“一流人才當作家,二流成才當學者,三流人才當編輯。”——如是提法在業內已經流傳多年,出處難辨。作為恢復高考后的首屆大學生,謝壽光在一位知名作家的演講中聽到這句話后一直耿耿于懷。在廈門大學的四年間,謝壽光愈發陶醉于偏重知識的分類整理的法國哲學傳統,而啟蒙思想家、百科全書派的代表人物狄德羅則成為了他的精神偶像。而在文化地圖的另外一側,商務印書館、中華書局在上世紀的頭三十多年中取得的非凡成就也令這位學界新人為之神往。

“人類的文明進步不僅因為創造,積累的作用同樣重要。”謝壽光如是說。在他看來,每個時代都需要一批才干非凡的人來進行知識的整理與傳播,從孔子到狄德羅,從《史記》、《四庫全書》到《康熙字典》均是如此。在他心中,整理者的形象無比神圣,因此,他義無反顧選擇把中國大百科全書出版社作為自己事業的起點。

期間,謝壽光先后承擔《中國大百科全書》“哲學卷”和“社會學卷”編輯工作,與很多一流學者朝夕相處,耳濡目染,并把注意力從哲學轉到了社會學領域。在編寫《中國大百科全書·社會學卷》的過程中,謝壽光又參與了國家社科基金重大項目“百縣市經濟社會調查”,編輯出版了105 卷的《中國國情叢書——百縣市經濟社會調查》。

經過中國大百科全書出版社15 年的浸淫,謝壽光完成了自己的學術積累與規范性訓練,并逐漸形成了自己的出版理念。在這段漫長的歲月中,謝壽光愈發相信自己最初的判斷:編輯絕非“三流人才”,在任何一個時代,編輯之于學術進步的作用都不亞于學者自身;而隨著互聯網數字化浪潮的到來,當海量的信息鋪天蓋地時,編輯的價值將會愈發凸顯。如今出版事業已與他相伴半生,謝壽光在學者與出版人的雙重身份之間自由切換,游刃有余。

然而謝壽光也清醒地知道,中國學術編輯的地位距離他理想中的高度還有很長的距離。2018 年,中國社科院增補學部委員,著述等身的謝壽光在政法部的候選人中脫穎而出,但在大學部的復評中慘遭淘汰。“其他學部委員認為,你是一個出版社的社長,你的主業是出版,學術研究這件事情和你沒什么關系。”說到這里,謝壽光顯得有些無奈。過去二十年間,他一直試圖以自身的努力破除這一積弊,還編輯一個平等的地位,外界的觀點猝難改變,他便從自身入手——方法是重塑編輯的專業性,抓手就是規范。

來到社科文獻社的頭一個月,謝壽光把自己過去15年編輯百科全書時所學到的知識進行整合,寫就了《社科文獻編輯條例》,此條例先后修訂十余次,由第一版的三萬多字延伸出編輯手冊、作者手冊、圖書印制手冊、皮書操作手冊、社科文獻精品譯庫操作手冊等多個版本,形成了一套較為完備的圖書質量保障體系,構成了“SSAP 手冊”的底本。

這些標準也絕非閉門造車。2006 年,社科文獻社與具有三百多年歷史的荷蘭博睿出版社合作,以中國社會科學院名義出版皮書英文版。然而最先交付的稿件卻被對方無情打回,問及原因,不在內容,而在翻譯、編輯的標準不一。謝壽光當時就問,能不能把博睿的標準分享出來,對方照做了,并告訴謝壽光這些標準均是以《芝加哥手冊》為底本的。這不是謝壽光第一次聽到《芝加哥手冊》的大名了,這部由芝加哥大學出版社資深編輯撰寫的寫作、編輯和出版指南自從1906 年出版以來,始終被美國出版界視作學術來稿的通用標準,歷經百年洗練屹立不倒。這份文本滿足了謝壽光對行業標準的一切想象,從那時起,他愈發篤信規范的力量,并多次親赴海外取經。如今的謝壽光對《芝加哥手冊》17 版的歷史更迭諳熟于心,也對手冊背后所承載的培訓等延伸業務了若指掌,這一切堅定了他“打造中國版《芝加哥手冊》”的決心。

隨著“SSAP 手冊”的逐步落地,社科文獻社也在步入全新的紀元。這個紀元的關鍵詞是編輯。“我們最初做產品、做品牌,現在我們要做文化。而一種文化如果想要傳承下去,核心在人、在編輯。”謝壽光表示。作為規范的倡導者與踐行者,社科文獻的編輯們以過硬的專業能力傲視行業,并形成了一套完整的理論基礎。而在此之上,謝壽光也成功把社科文獻出版社打造成了一家編、研任意切換的“學術旋轉門”,他強調編輯的學術能力鍛煉,鼓勵編輯在本職工作之外寫作、搞研究,如今社科文獻社承擔了九項國家社科基金項目的研究,其數量甚至超過部分院校,也有越來越多的編輯拿出了自己的學術專著,獲得了學界的認可。從“三流人才做編輯”到“研而優則編,編而優則研”,社科文獻建立了一套以編輯為核心的文化體系和流程規范。“后來者可以在它的基礎上去修正,但不會推倒重來。”謝壽光說,“如果不用推倒重來,那我的職業生涯就算成功了,社科文獻也就能夠真正成為一家百年老社,甚至可以活得更長久。”

對話謝壽光:打造一種新的出版業的時代已經到來了

2019社科文獻“十大好書”

《出版人》:《作者手冊》的面世,對整個專業出版界無疑是一件大事,而社科文獻社自己是如何看待這部作品的?我們為什么需要這樣一本手冊?

謝壽光:從書名就能看出來,《作者手冊》首先是服務于社科文獻出版社的作者的。作者是社科文獻一切業務圍繞的核心。他們既為我們提供資源,也是我們最重要的消費者。為作者提供全方位的學術服務,助力學者成長,推動其學術作品的效益最大化,正是我們服務的核心所在。而推動學術出版的規范化,構建良好的學術出版生態,也是我們作為一家負責任的學術出版機構應有的行動。

《作者手冊》也不是社科文獻出版社所要拿出來的全部,接下來我們還會出版《編輯手冊》,把社科文獻社內部在規范化領域迄今為止的經驗和盤托出。今年將是社科文獻在學術出版規范領域的收官之年。我一直講,規范對于社科文獻而言尤為重要,我們在過去的成功很大一部分要依賴規范,未來的發展還會更靠規范。

我來這家社主持工作已經23 年了,隨時可能交班。回頭看我剛來社里時喊的口號——國內一流,國際知名,今天無論從哪一個指標看,社科文獻都已經做到了。但這不意味著我的職業生涯就已經圓滿了。我一直說,社科文獻向上的勢頭不能因為我的卸任而停下,這樣對于我的職業生涯而言就是一個巨大的失敗。在中國,出版社都是國有的,在黨的全面領導下運行的,如何能讓它持續地傳承下去?除了機制層面的設計之外,必不可少的是文化的積淀。只有當文化浸透了一家出版社的基因和血液,讓每個出版社的成員都認識到必須這么走才能活下去、才能應對變化的時候,傳承與發展就不再是難題。

社科文獻的文化,我們的社訓已經總結的很到位了:用心、專業、創新、共享。那么如何才能讓它成為一種基因呢?在這幾十年里,我們首先聚焦的是產品,打造圖書的品牌。早些年我都不讓宣傳出版社,因為我們實在是太不起眼了,只能以產品的品牌帶動整個出版社品牌的提升,所以我們要做皮書,做“列國志”、做青年學者文庫,做資本主義研究譯從。到了后來,我們的重心逐漸開始朝著學科發展。因為我們的定位是專業出版社,所以在社會學、近代史、國別區域研究等各個學科里面,我都要求我們在同行中做到前三名,最好能形成不可撼動的地位。而最后我認識到,出版社的價值在于編輯。這個話題曾經是有過爭論的。在市場化的初中期,甚至有人認為發行部主任可以界定出版社任何一個選題,而在這些時候,我的腦子始終是清醒的:編輯才是出版社的主體,特別是在互聯網數字化的浪潮中,編輯的價值會愈發凸顯。

社科文獻社承辦的2019年“中國圖書對外推廣計劃”專家座談會

數字時代,編輯的核心價值是價值發現,是在海量信息中要有獨到的眼光,去發現最有價值的內容。于此同時,編輯還應當是一個嫻熟掌握學術規范的人,是規范的制定者、倡導者和踐行者。至少我覺得我是這樣的一個人。加入社科文獻社,我是兩手空空的,帶來的唯一一樣東西就是我在大百科全書出版社做十五年學術編輯、編百科全書所進行的規范化訓練。我為社科文獻社寫了三萬六千多字的文本,幾乎是關于編輯規范的,從那開始,社科文獻對于編輯規范的修訂就沒有停下來過,一直持續到今天。

《出版人》:對于編輯規范這件事,您為何如此執著?您希望這些規范能為行業帶來哪些變化?

謝壽光:我始終認為出版行為是推動人類文明進步的不可或缺的力量。你去回溯一下,從啟蒙運動開始,狄德羅編百科全書,引發了西方從學術思潮到整個社會的變革;后來法國形成了年鑒學派,他們在規范領域所做的工作,對社會學、歷史學、地理學等學科產生的影響怎么評價都不為過。在中國就更不用說,為什么我們講盛世修典,因為我們相當一部分的學術,比如說經學,其本質就是考據,就是對學術規范的不斷探討。到了近代,商務印書館、中華書局一度都是世界一流的出版機構,他們之所以能做到這一點,也正是因為他們拿出了符合時代的全新出版規范、激活了自身內容產出的潛力。

而在今天,由于數字技術的普及,大量的信息需要有人去甄別、去篩選,這種環境下出版人的地位就會客觀上凸顯出來,出版事業將持續引領社會的進步,其對未來的意義怎么估量都不過分。而且我也認為打造一種新的出版業的時代已經到來了,今天很多互聯網公司的很多行為其實就是編輯行為。在定位編輯的概念的時候,我有很深的一些思考。正是因為這樣,我要把這些理論的思考通過植入在社科文獻社的實踐,來實現這個時代一個學人的價值和擔當。

而置身這個行業內,你也不難發現,在這個問題上,社會各界對出版價值的認知遠沒有達到我說的高度。長久以來,我們一直把專業出版看做服務學術的應用領域,把出版社矮化為守衛意識形態的具體部門,從未將其看做學術的真正組成部分,這也與中國出版業的特殊性質有關。這些年里我一直在思考一個問題,為什么當下的學術評價體系以論文為核心,學術專著日漸變成可有可無的角色?要知道,中國在人文社科領域的深厚積淀基本是依靠專著建立起來的,過去的學界也更重視學術專著,在我評職稱的那些年,正高級如果沒有出過專著是評不上的。然而從九十年代后,專著的地位江河日下,被沖得七零八落。這里有一個很重要的原因,就是市場化改革之后,圖書和期刊的編輯出版體系在中國分道了,教育部在九十年代初期就開始發布論文的規范,而在專著出版這塊,多數出版社還是給錢就出。正是我們作為編輯的缺位,導致了學術專著的式微。這個事情讓我意識到,出版社、編輯在整個學術體系中是沒地位的。如果想要讓學術出版機構恢復原有、應有的位置,讓編輯得到應得的那份尊重,從規范的角度入手應該是基礎工程。

謝壽光在第20次全國皮書年會上致辭

與這樣的思考同步,當年我就著手修訂社科文獻內部的規范,建立了課題組。關于標準,理論上應當是企業標準最嚴、行業標準次之、國標最寬。中國很多行業倒過來了,出版也是其中之一,這種現象非常糟糕。而且我國在學術規范領域的國標主要適用于自然科學界,許多要求與人文社會科學領域延續幾千年的表述習慣不符,也增加了不必要的編輯成本。所以我們需要拿出一套我們自己的規范,它將更適合人文社會科學的學術寫作現實,和自然科學既能打通,也有所區別。基于這樣的思考,我下定決心要打造這樣一部中國版的《芝加哥手冊》。

《出版人》:在目前社科文獻出版社的營收體系中,來自出版補貼的占比如何?這一相對傳統且不乏爭議的模式在未來是否還有生存和發展的空間?

謝壽光:社科文獻今天的營收應該有三分之一是來自出版補貼,這是一個不小的數字,但它的背后是新的內容增量。專業的學術出版補貼在全世界都是通行的,中國的學術出版物定價較低,對這一模式的依賴程度就更高。社科文獻補貼高于其他出版社,因為我們要補貼的不是紙張、印刷的成本,而是編輯為一部作品注入的勞動,是營銷產生的社會和市場效益,是數字化和國際化帶來的多種轉化。到社科文獻來出一本書,和你在其他給錢就出書的地方出書完全是兩個概念,這就是價值的放大,也是我們能一路發展至今的核心競爭力。我認為這個模式會長期存在下去。

《出版人》:社科文獻在在過去幾年間進行了專業出版之外的一些探索,孵化了甲骨文、啟微、索·恩等一系列出版品牌。它們之于這家出版社有怎樣的意義?未來專業出版和大眾出版是否有深度融合的可能性?

謝壽光:這些子品牌這是我們這些年走專業化道路的必然結果。我們早在本世紀初就進行過類似的嘗試,但是沒能取得理想的成果。回頭想想,如果一家出版社沒有足夠的專業積淀,也是很難走到這一步的。社科文獻為旗下的出版品牌提供了合理的激勵機制和風險把控機制,沒有足夠強的鑒別能力就介入人文社科領域的圖書出版是要冒很大風險的。而鑒別能力,正是社科文獻社的核心競爭力之一。

理論上說,甲骨文等許多子品牌的書是基于專業基礎上的大眾出版,因為它們是寫給跨專業的人看的。現在看來,這類出版物的寫作還可以進一步細分:有一類是專業的學者的寫作,這些學者比較厲害,他們既能在本專業內提供學術研究的心得與交流,也能通過這個專業和大眾對話;還有一些寫作者是通過對專業作品的轉碼來完成自己的創作,社科文獻社目前和這個群體的合作很少。非虛構寫作是海外一個非常大的出版門類,但在中國的發展還有待觀察。我認為非虛構寫作的基礎仍在專業這端,現在有許多年輕的寫作者會參與到學術共同體的活動里,但相比深入學術研究的任務,他們所做的更多的是學術成果的轉化。這個事情在中國繼續推進下去,在人文社科領域,特別是社會科學領域就會形成一塊很大的市場。現在我們已經能看到這樣的傾向。