材料物化特性的變異對瀝青路面的影響及病害防治

郭鵬勇

(山西省公路局晉中分局,山西 和順 032700)

由于自然和人為作用的長期影響,瀝青路面各種材料組成的物化特性必然會產生相應的變化,由此引起的各種各樣的路面病害往往難以避免。分析這些病害產生的原因,選擇先進、合理和高效的預防措施和處置工藝,對于保持道路的完好及服務功能,降低行車安全隱患具有重要現實意義。

1 瀝青路面是高等級道路的主要路面結構形式

目前國內外建成通車的高等級道路主要采用瀝青路面,基于瀝青路面的基本特性,特別是其良好的平整度使得行車平穩,自然形成的抗滑構造能夠長期保持,剛柔并濟的力學特性能夠吸收大部分行車對路面的沖擊荷載而使乘坐舒適,特別是瀝青路面舊材料能夠容易地進行再生利用,這對于節約能源及環境保護具有重要意義。

2 從瀝青路面的物化性能入手分析路面病害產生的基本原因

眾所周知,瀝青路面的材料組成主要是作為路面骨架的級配礦料、作為黏結劑的瀝青(路用瀝青主要是石油瀝青,煤瀝青由于自身路用特性較差,同時難以進行改性和乳化而使用較少)及少量的其他添加劑經烘干拌合后攤鋪壓實而形成符合技術標準的瀝青路面。

路用瀝青是天然石油在煉制過程中抽取各種輕質油分(包括汽油、煤油、柴油和重油等)后的重質材料。雖然是石油煉制的終端產品,但其仍然是一種含有瀝青質、樹質和油分的多種化學成分的混合物,仍然呈現較為典型的高分子有機物質的基本特性[1]。

有鑒于此,瀝青路面在長期的車輛荷載及風沙雨雪及高低溫差(以筆者所在的山西晉中和順地區為例,冬夏極限高低溫差大于等于60℃)的作用之下,產生各種以材料松散、縱橫裂紋、搓板車轍等為代表的路面病害。而某些煤、鐵礦物產區的運輸道路經常見到的車輛超載現象更加重了這些路面病害的產生速率。顯然,瀝青路面病害的產生原因多種多樣,可以從其病害產生原因入手分析瀝青路面路用性能要求的重要性。

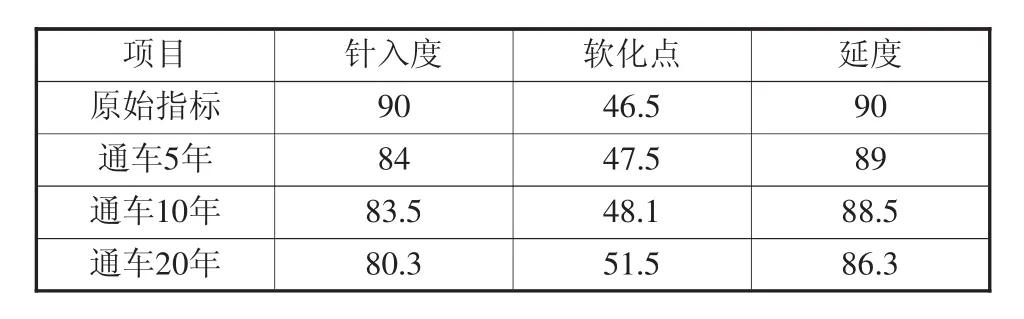

a)路面病害的產生往往來源于瀝青的老化。依照正常的油石比指標,混合料中的瀝青一般占4.5%~6.5%(W/W),雖然占有比例較小,但起著重要的黏結作用。瀝青是一種較為典型的高分子有機物質,其物化特性是具有較大的單位熱容量,而導熱性能較差。瀝青的老化一般來源于兩個方面,首先是其與級配礦料拌合前,必須加熱至使用溫度(160℃±5℃,以SBS為主要改性劑制作的改性瀝青應在此基礎上提高5℃~10℃)。眾所周知,較高的加熱溫度能夠提高瀝青的加熱速率,但瀝青的閃點不高,僅為210℃~220℃。因此,加熱溫度過高極易使瀝青出現老化而使其路用特性變劣。有鑒于此,傳統的可見光明火直接加熱(目前很多修建標準較低的國道和縣鄉道路的養護及改造工程較為普遍)由于加熱溫度過高(大于等于1 100℃)顯然不可取,瀝青的加熱應以導熱油、熱風等間接加熱為宜[2]。隨著道路工程技術的不斷進步,筆者認為采用微波和遠紅外技術為瀝青的加熱方式會更為理想并有待實現。另外,在長期的自然環境影響下,瀝青的老化程度也會逐步提高。表1是筆者參與的山西晉中S318國道一級路晉中和順路段日常養護工程中,對瀝青路面中的瀝青進行的路用3項指標試驗數據隨道路通車年限的延長產生的變化趨勢。

表1 瀝青路用指標隨通車年限的變化趨勢

由表1能夠看出,瀝青的老化主要反映在其針入度和延度的下降及軟化點的提高,而道路使用年限的提升與瀝青的老化程度成正比。因此,瀝青路面舊材料再生利用時必須參考這些數據進行路用3項指標的調整和恢復,以保證新鋪瀝青路面的技術性能。

b)瀝青路面油石配比的變化。瀝青路面的油石配比與路面的整體強度息息相關。因此,路面病害的產生往往與路面油石配比的變化有直接的關系。瀝青的老化使路面產生并分離出一些碳化粉末,降低瀝青的黏結作用,使混合料產生物料的松散,這是很多路面病害的起因之一。為了保證路面的設計強度,混合料中合理的油石配比十分重要。同時,要特別注意礦料級配的設計合理性,以便保證瀝青混合料的黏結密實(壓實密實度)指標。當然,要實現這一性能指標,在路面碾壓時,保證足夠的碾壓作用力、壓實遍數、合適的初壓溫度等技術指標是達到路面壓實密實度指標(大于等于96%)的基本條件。

c)路面產生的推擁、車轍及沉陷等病害與路面的強度有關,但油石配比欠佳也是重要原因。實體工程統計數據顯示,較高的路面整體強度是抵御路面病害的重要因素,但路面強度與很多因素有關,特別是瀝青的自身質量、混合料的制作工藝、材料配比的合理性及施工質量都是必須保證的前提因素。但油石配比的合理性也很重要,合理的油石配比指標應根據工程所用瀝青自身的標號、物化特性、礦料的和易性及粒徑級配等指標進行設計,并在試驗路段進行必要的驗證后才能作為道路施工的依據。

經過長期車輛荷載的碾壓,路面的礦料級配出現一定的變化難以避免。筆者曾在晉中某高速公路路段進行長期的實地檢測,發現路面病害的材料中礦料的級配變化隨通車年限、車輛的碾壓強度和碾壓頻率(即車流量)成正比。表2是太舊高速壽陽某路段大修時對舊路面挖切后,對舊料中的礦料進行篩分后形成的粒徑數據。為了保證檢測數據的準確性,舊混合料的采集是采用機械鎬挖(液壓鎬或風鎬)完成的(銑刨機挖切會因其較小的進刀量而嚴重影響材料的粒徑數據)。

表2 舊路面礦料粒徑級配與原設計級配的數據對比

由檢測數據分析可知,瀝青路面舊材料中的礦料級配與原設計級配的變異是比較明顯的,特別是細級料所占比例顯著增加。礦料級配的變化直接影響和降低了道路的抗壓強度,是路面病害產生的主因之一。為了保證道路的整體強度,遏制路面病害,特別是早期病害的產生數量,除了嚴格監控車輛的貨物超載外,在道路的上面層采用以花崗巖、玄武巖和閃長巖等為代表的高硬礦料是較好的可行方案。如山西省交通科學研究院完成的208國道(太長二級路)的碾壓混凝土路面注(Roller Compacted Concrete Pavement)試驗路段采用閃長巖作為面層抗滑材料,在長期通車使用10年后的路面檢測時,發現其路面礦料的級配基本保持了原設計指標,能夠保持良好的抗滑特性。雖然鋪筑時的混合料增加了一定的工程成本(高硬礦料的采購價格是普通石料的2倍以上),但與保證道路的使用壽命、減少路面病害及交通安全性能的有效提高等相較是完全可行的技術方案。特別是高硬抗滑石料僅僅用于上面層,在整個路面面層中僅占整體材料的不足15%,因此對整個道路的修建成本影響不大。

d)路面攤鋪時初壓溫度的影響。道路面層的壓實密實度指標是反映道路整體強度的重要指標。但保證壓實密實度不僅取決于碾壓設備的壓實強度,路面攤鋪時的初壓溫度亦是重要前提。一般講,以普通瀝青為黏結劑的瀝青混合料由攤鋪機攤鋪完成后,緊接著開始的初次碾壓時的路面溫度以135℃±5℃為宜,若是以改性瀝青(以SBS、PE等為改性劑[3])制作的混合料,則應以140℃±5℃的初壓溫度為好。

3 瀝青混合料在拌合、儲存、運輸和攤鋪過程中應注意的問題

雖然瀝青混合料各材料組成的熱容量較大且絕熱性較佳[4],但瀝青混合料在拌合、儲存、運輸和攤鋪過程中必然要散失一些熱量且難以進行熱量的補充。要在這個過程中有效控制熱量的散失,保證合適的初壓溫度,下述工藝過程應予特別注意:

a)材料基地瀝青拌合機的產能應與路上作業的攤鋪機所需混合料數量相匹配。

b)材料基地的位置選擇應盡可能居于施工路段的中部,以盡可能縮短混合料的轉運距離。

c)混合料轉運車輛的單車額定載量不應低于15 t且應具備較好的保溫措施。

d)轉運車輛的總體運能應略高于攤鋪機的作業能力,以攤鋪機作業能力的1.15倍為好。

e)攤鋪過后,壓路機應緊跟施壓,且壓路機數量必須滿足路寬及壓實力的要求。

f)為了盡可能減少材料攤鋪過程中混合料的材料離析,攤鋪機的布料器(攪龍)應選擇可變螺距結構,最大攤鋪寬度以不超過8 000 mm為好,大于此寬的攤鋪作業應以多機協作完成為宜。

4 結語

瀝青路面病害的產生和處置是一項涉及多工序多學科的系統工程,本文僅是根據長期從事道路養護工程的一些體會和總結。隨著我國改革開放和建設事業的進一步深入,特別是新世紀以來,隨著道路等級的不斷提升,路面承載能力及使用壽命也不斷提高,也必然會賦予道路養護許多新的技術含義并研究、開發相應的新工藝、新材料和新型筑養路設備以滿足工程的需要。