基于CiteSpace 可視化分析有機肥料研究進展①

邢素芝,李孝良,肖 新,周 成,李飛躍,謝 越,尹 炳,汪建飛*

(1 安徽科技學院農學院,安徽鳳陽 233100;2 安徽理工大學地球與環境學院,安徽淮南 232001;3 農業農村部生物有機肥創制重點實驗室,安徽蚌埠 233400)

有機肥料在我國農業生產上應用歷史悠久,地位舉足輕重。但隨著化肥產業的迅猛發展及施用技術的推廣,到20 世紀末21 世紀初,我國農田中傳統的有機肥的養分投入僅占總養分投入的10% 左右[1]。由此造成耕地質量退化、土壤酸化、生態惡化、環境污染等嚴重問題,迫使政府主管部門和農業科技人員在新的歷史時期,加強了對有機肥料的研發并以此引領促進有機肥料產業的發展,推廣有機肥料的施用。

近年來,有機肥料的生產和使用在我國受到了前所未有的重視,產業的快速發展反過來也推動著科技進步與創新。作為引領行業發展的有機肥料研究,適時地掀起了一股熱潮,呈現一片蓬勃態勢。當前,無論是技術應用還是基礎理論,有機肥料的研究都取得了許多令人欣喜的學術成果[2-5]。尤其是近10 年來,國際上發表的有機肥料研究論文呈現井噴態勢,每年以近15% 的速率遞增,涉及的學科和內容非常廣泛。面對如此巨量的文獻,如何抽絲剝繭從中探尋出最新成果,把握學科未來的發展態勢,從而為相關領域的科研工作提供參考、借鑒甚至支撐,對于有機肥料研究人員來說,不僅重要而且必須。

面對龐大的文獻數據進行快速、準確的定量分析與可視化表達,傳統的文獻綜述方法顯然是做不到的。2018 年,鄭新艷等[6]以SCI 數據庫中2006—2015年收錄的有機肥論文為對象,應用CiteSpace 分析研究了有機肥知識圖譜,為我們直觀地展示了有機肥領域的知識基礎與研究熱點。CiteSpace 是一款著眼于分析科學文獻中蘊含的潛在知識,并在科學計量學、數據和信息可視化背景下逐步發展起來的多元、分時、動態的引文可視化分析軟件。它主要基于共引分析理論和尋徑網絡算法等,對特定領域文獻(集合)進行計量,以探尋出學科領域演化的關鍵路徑及知識轉折點,并通過繪制一系列可視化圖譜,以識別和顯示科學發展新趨勢和新動態[7-8]。

當然,CiteSpace 軟件作為通用型分析工具,只能勾勒出某個學科領域的研究概況,無法提供更深入的文獻細節,更不可能深入到某個學科的具體內容并判別不同熱點間的內在聯系。為此,本研究依據CiteSpace 的科學知識圖譜,結合對1900 年以來國際上發表的關鍵文獻的批判性閱讀,從更加專業的角度進一步系統梳理有機肥料領域的研究文獻,分析國際上有機肥料研究熱點及研究趨勢,為未來有機肥料研發提供一些借鑒與啟示。

1 材料與方法

1.1 數據來源

本文使用的數據來源于Web of Science (WoS)核心合集。數據采集時間為2019 年9 月9 日,檢索主題為“有機肥料”(Topic=“organic fertilizer”or“organic manure”“organic compost”),文獻類型為Article,時間跨度為1900—2019 年,共檢索出4 473 篇文獻,按次序分 9 批次導出記錄,9 個數據文件均以CiteSpace 可識別的“download_”作為文件名前綴,這是分析的數據基礎。

1.2 研究方法

采用美國德雷克賽爾大學計算機與情報學教授陳超美開發的CiteSpace(版本v. 5.3.R4)軟件進行知識圖譜可視化分析[9]。通過在CiteSpace 中分別選擇國家(country)、研究機構(institution)、作者(author)選項,進行科研合作網絡分析;選擇關鍵詞(key words)、學科類別(category),進行主題領域的共現網絡分析,并利用VOSviewer 軟件繪制更加清晰的關鍵詞共現密度圖;選擇被引文獻(cited reference)選項,進行參考文獻的共被引分析,得到該領域的研究國家和機構合作圖譜、共現圖譜和共引圖譜。

在此基礎上,結合CiteSpace 軟件共引分析計量結果,進一步探尋科學領域演化的關鍵路徑及其知識拐點,并通過梳理關鍵文獻,量化文獻之間的相應特征,形成對學科演化潛在動力機制的分析和學科發展前沿的探測,最終獲得該領域在選定時期內的研究熱點、前沿領域、研究動態和演進趨勢等重要信息。

2 結果與討論

2.1 發文數量時間特征

以“有機肥料”為主題,按照上述檢索式,從WoS 核心合集中檢索獲得的最早一篇文獻發表于1942 年[10]。但直到20 世紀80 年代,國際上每年發表的有機肥料學術論文的數量都不多,基本上保持在個位數。1990 年以前的90 年間,共發表論文37 篇。20 世紀90 年代后,論文的數量則呈現出較大幅度的上升態勢。說明有機肥料領域正在成為國際研究的熱點。經計算機擬合,國際上發表的有機肥料研究論文的數量與年份之間呈現為較好的指數增長模型。由此,我們可以預測,未來一段時期,國際期刊發表以有機肥料為主題的論文數量還將有大幅度的增長。

通過后面的分析,我們可以知道,近10 多年國際期刊發表的有機肥料論文迅速增加,主要是中國學者所做的貢獻。說明在多重因素的影響下,我國的科技人員正以積極的開放姿態,走到了世界有機肥料研究的前沿領域。

2.2 合作特征空間分布

利用CiteSpace 繪制合作圖譜,可以識別出某個研究領域的學者、國家或機構間的社會關系,既可為評價其學術影響力提供參考,也便于直觀地發現值得關注的學者和機構。

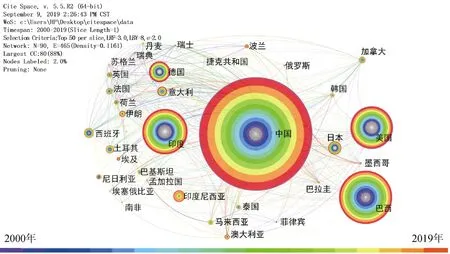

圖1 的國家合作圖譜顯示,在有機肥料研究領域,20 年間共有90 個國家存在著不同程度、不同方式的合作。圖中圓形節點表示不同的國家,圓形節點大小與該國以合作方式發表的論文頻數呈正比,紫色外圈代表中介中心性,其厚度與合作研究活躍程度呈正比。而圓形節點的年輪顏色及厚度表示出現年份,某個年份的年輪越厚,對應年份合作發表的論文頻次越高。圓形節點間的連線則反映二者共現或共被引關系,顏色對應首次共現或共被引年份,粗細反映關系強弱。

圖1 國家合作特征Fig. 1 Network of country cooperation

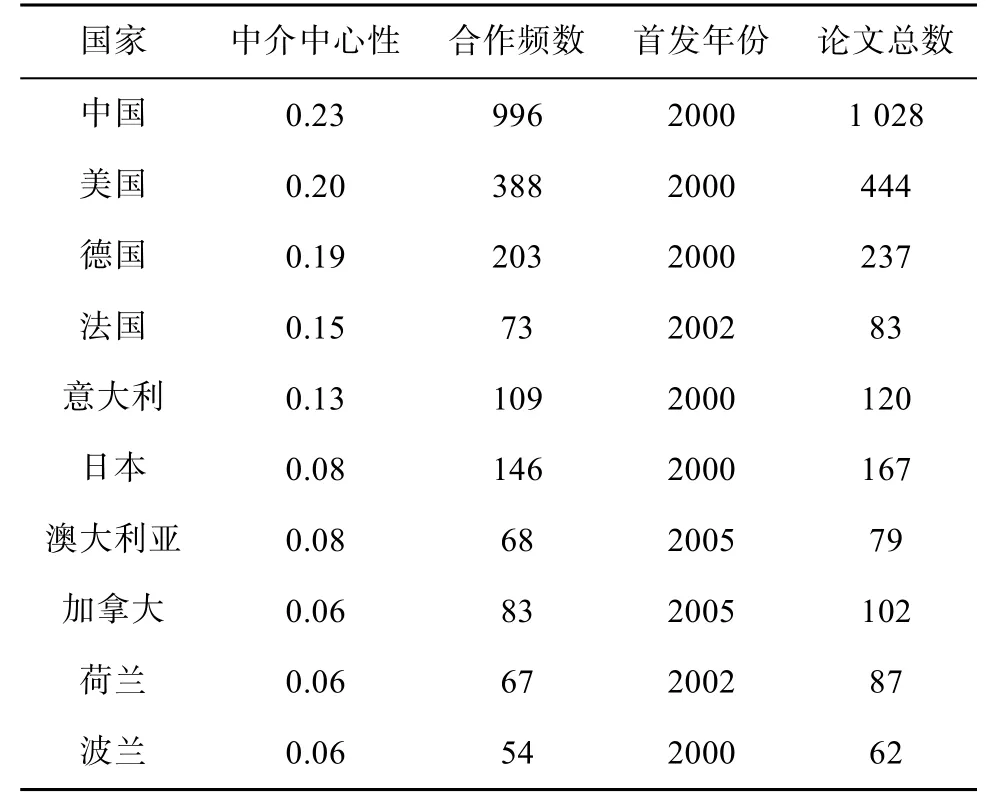

按照中介中心性大小排序,前四名依次是中國、美國、德國和法國(表1)。中國的中介中心性最高,且這一時期共合作發表了996 篇論文,數量最多,表明中國有機肥料的學術研究正逼近起步較早的美國與德國,在某些領域已經位居國際前沿。

表1 2000—2019 年國別合作特征及頻次統計Table1 Characteristics and frequency of country cooperation from 2000 to 2019

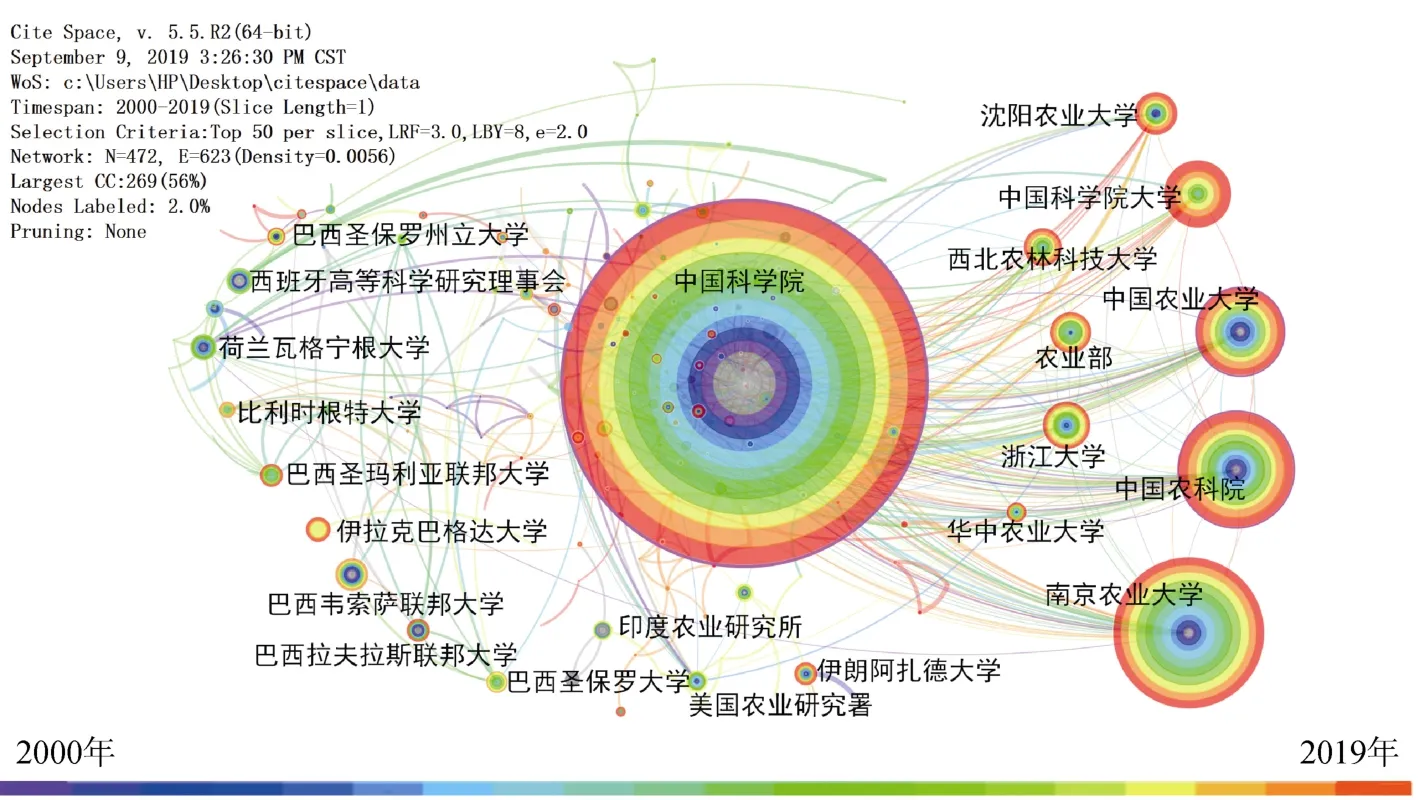

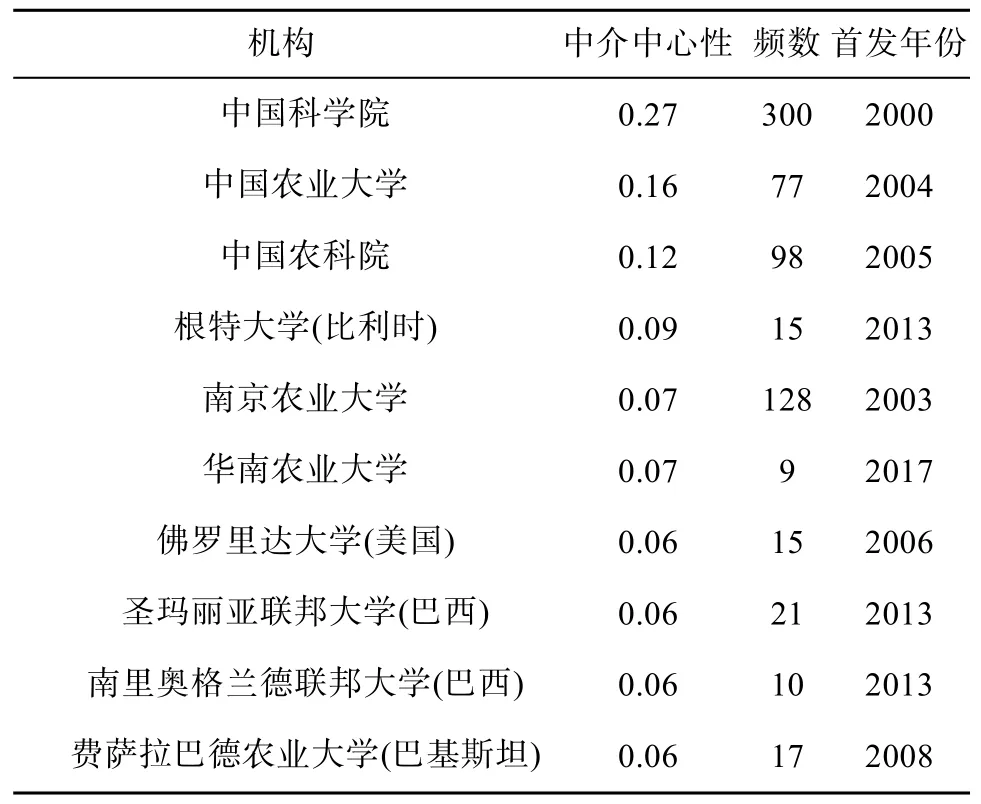

利用CiteSpace 軟件同樣可以繪出有機肥料研究機構的合作特征圖譜(圖2),并統計出各機構發文頻數(數量)、首發年份和中介中心性,并選取中心性排名前10 的機構列于表2。表2 顯示,中國科學院中介中心性最高,首次發文時間亦最早,其次是中國農業大學,接下來依次為中國農科院、比利時的根特大學和南京農業大學。

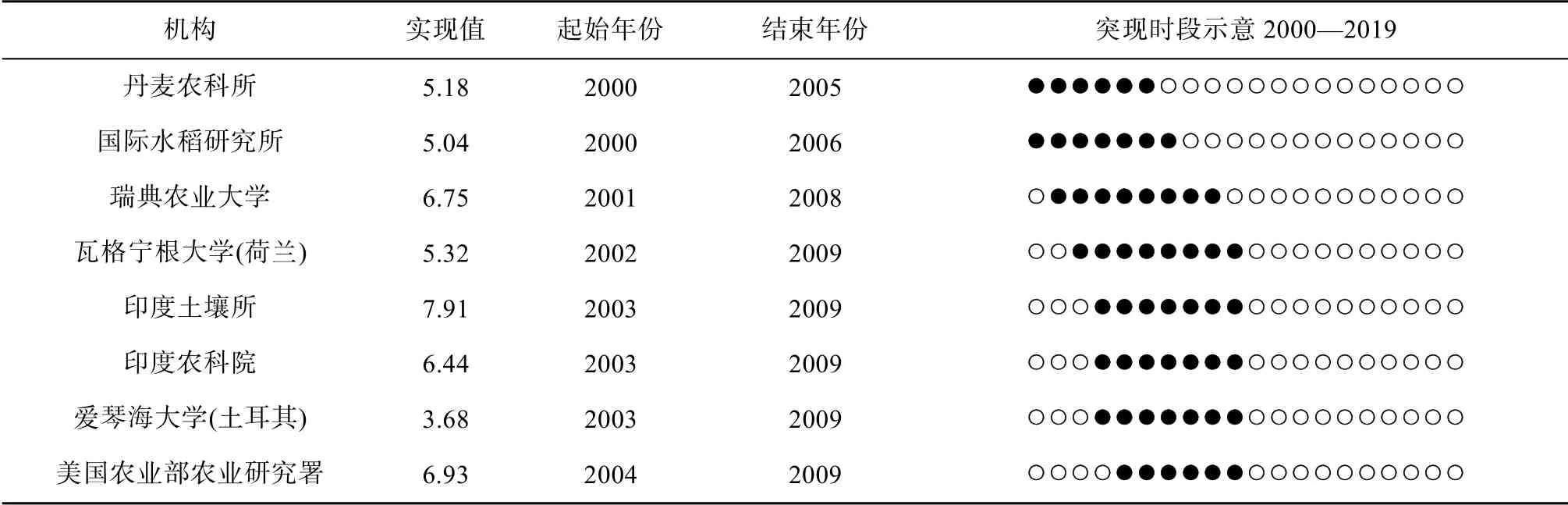

通過突發性探測,結果(表3)表明,新世紀以來,從歐美到亞洲,世界各地的研究機構對有機肥研究保持較為活躍的狀態。值得注意的是,印度農科院和土壤所兩家科研機構在2003 年開始以合作方式發表了多篇研究論文,其中印度土壤所的有機肥料研究突現值為7.91,位列榜首,表明其時該所已成為國際上最活躍的有機肥料研發機構。

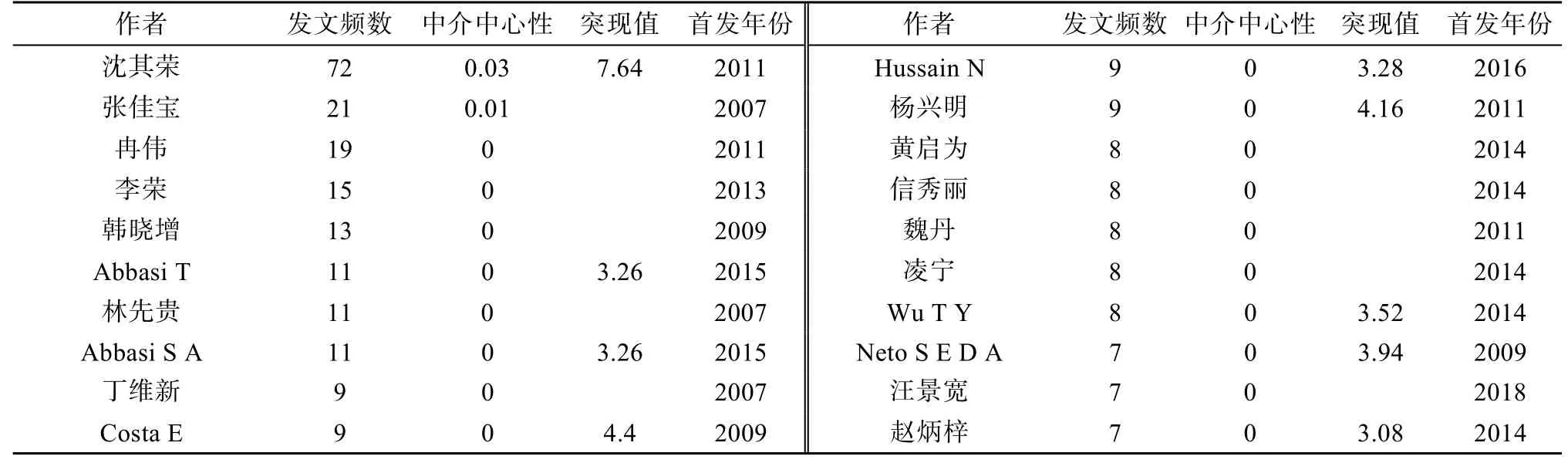

進一步從微觀層面,對學者合作網絡進行分析,結果表明,近20 年有740 位研究者和他人合作開展了有機肥料研究,合作發表學術論文1 197 篇。其中南京農業大學沈其榮教授發表論文72 篇[11-12],無論是發文頻數,還是中介中心性、突現值均位居第一(表4)。發表論文數量排名前20 位的作者,共有14 名中國學者,占70%,體現了我國學者在有機肥料研究領域有較高參與度。沈其榮教授團隊共有7 位成員位列其中,表明其團隊已成為當前國際上有機肥料研究的主力軍。

圖2 機構合作特征圖譜Fig. 2 Network of research institution cooperation

表2 2000—2019 年有機肥料研究機構合作特征及頻次統計Table 2 Characteristics and frequency of research institutional cooperation from 2000 to 2019

2.3 學科共現特征圖譜

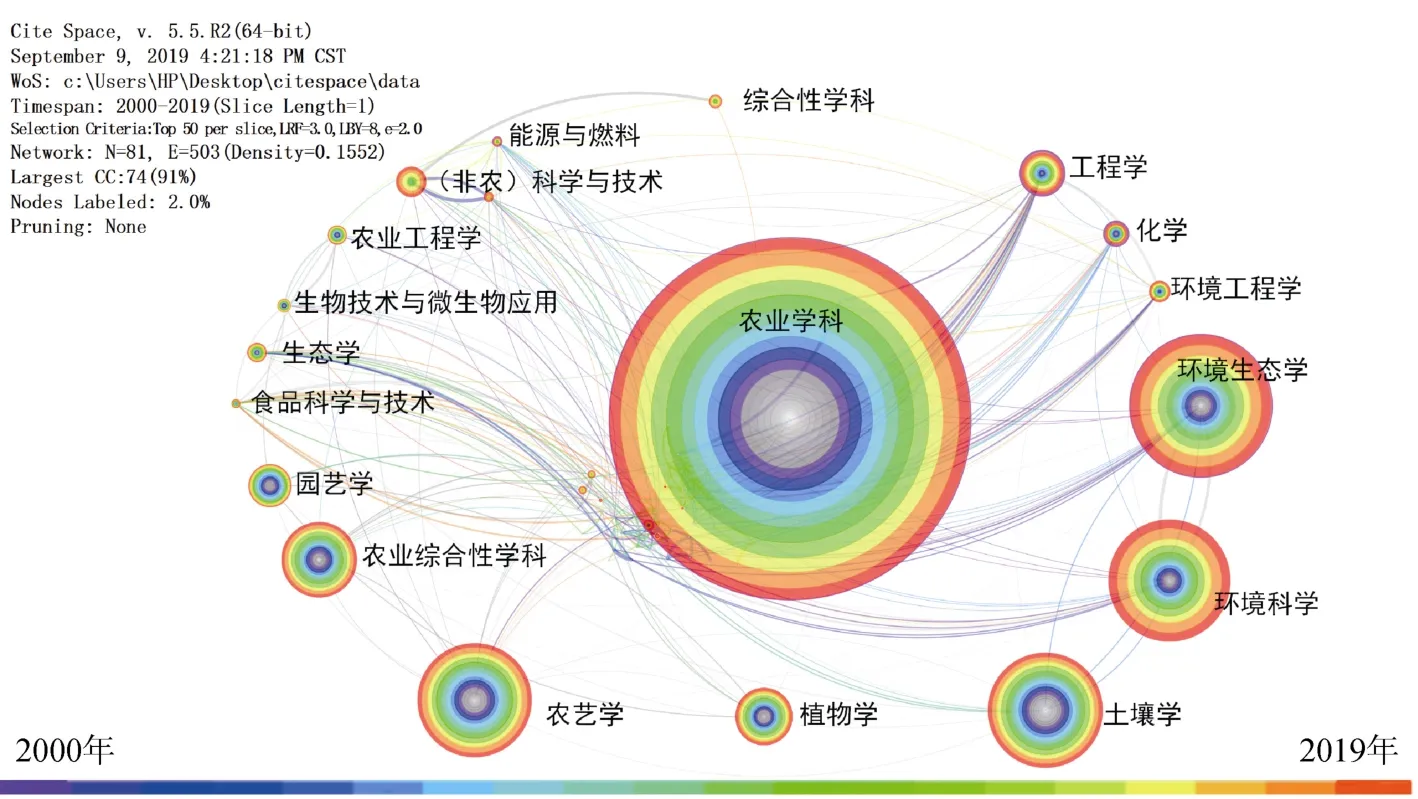

學科共現分析可構建學科間的關聯網絡,揭示交叉學科間的內在聯系。圖3 的學科共現圖譜顯示,共有81 個節點,表明圍繞有機肥料的研究,有81 個學科相互交叉滲透,503 條連線代表學科間的聯系,農業、化學、環境生態學、環境科學、工程學與其他學科交叉廣泛,且農學的中介中心性最高,交叉也最廣泛。園藝學、植物學、土壤學交叉頻次較多但中介中心性不高,說明在當前有機肥料研究中,更多的是局限于各自的學科,而與其他學科交叉的領域有限。

值得注意的是,土壤學、園藝學均呈現出較高的突現值,分別于2000 年、2006 年進入突發期,表明有機肥料在園藝領域的應用及其對土壤環境與質量的影響,其時已成為人們研究的熱點。

表3 有機肥料研究機構突現指標Table 3 Research Institutions with strongest citation bursts in organic fertilizer study

表4 2000—2019 年作者合作特征及頻次統計Table 4 Characteristics and frequency of author cooperation from 2000 to 2019

圖3 學科共現特征圖譜Fig. 3 Network of discipline co-occurrence

2.4 關鍵詞共現圖譜

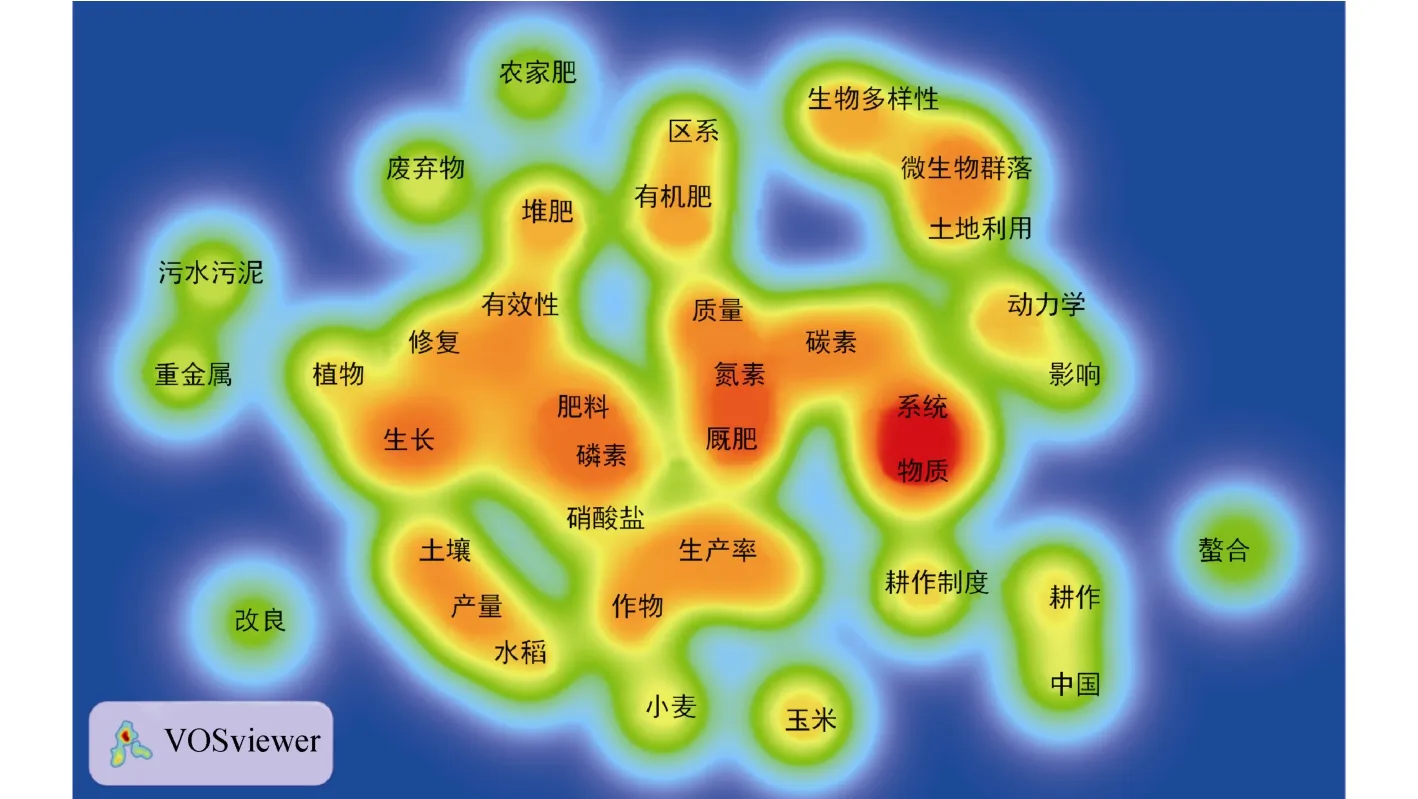

關鍵詞是對文章主題的高度概括和集中描述,是一篇文章的核心和精髓,通過關鍵詞可以了解論文的主要內容。在CiteSpace 分析的數據基礎上,利用VOSviewer 軟件對文獻進行關鍵詞共現密度圖的繪制,可以清晰地看出有機肥料領域的研究熱點(圖4)。

圖4 關鍵詞共現密度圖Fig. 4 Density view of keywords co-occurrence

圖4 中從藍色冷色調到紅色暖色調,代表著關鍵詞共現的頻次越來越高,即研究熱點的熱度越高。可以看出,近20 年來,有機肥料研究的熱點集中在有機質、堆肥、廄肥、植物生長、土壤碳氮、根際、固體廢棄物、種植制度、生物防控等[13]。

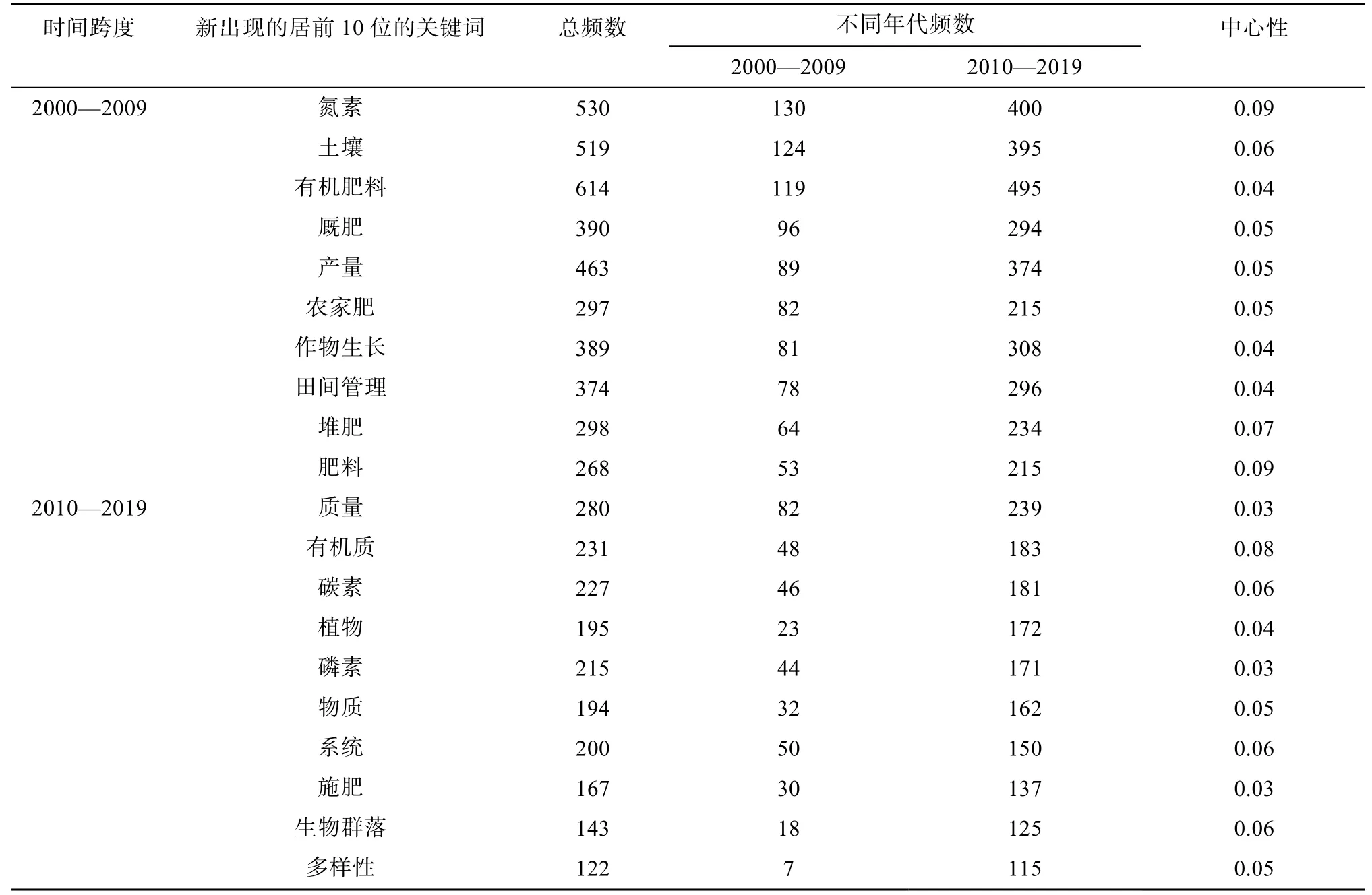

關鍵詞共現密度圖定性地展現了有機肥料研究的熱點,但還不能體現出其時間維度上變化規律,而關鍵詞突現分析則可以定量地表示出不同研究熱點的熱度以及變遷規律(表5)。

表5 不同時間跨度的關鍵詞動態變化及研究熱點趨勢特征Table 5 Dynamic changes of keywords in different time spans and characteristics of research hotspots

自20 世紀90 年代,出現的突現值較高的熱點關鍵詞有有機肥料(organic fertilizer)、土壤(soil)、肥料(fertilizer)、農業(agriculture)、氮素(nitrogen)和碳素(carbon)等,30 年來,這些詞匯一直都是有機肥料研究的熱點;進入新世紀第一個10 年,新涌現的突現值較高的關鍵詞有堆肥(compost)、作物生長(growth)、產量(yield)等;最近10 年新涌現的突現值較高的關鍵詞有質量(quality)、碳素(carbon)、系統(system)以及多樣性(diversity),說明研究人員從早期的關注有機肥的增產作用,轉變到更加注重有機肥對改善農產品品質和保護生態環境功效的研究[14]。

2.5 文獻交叉引用圖譜

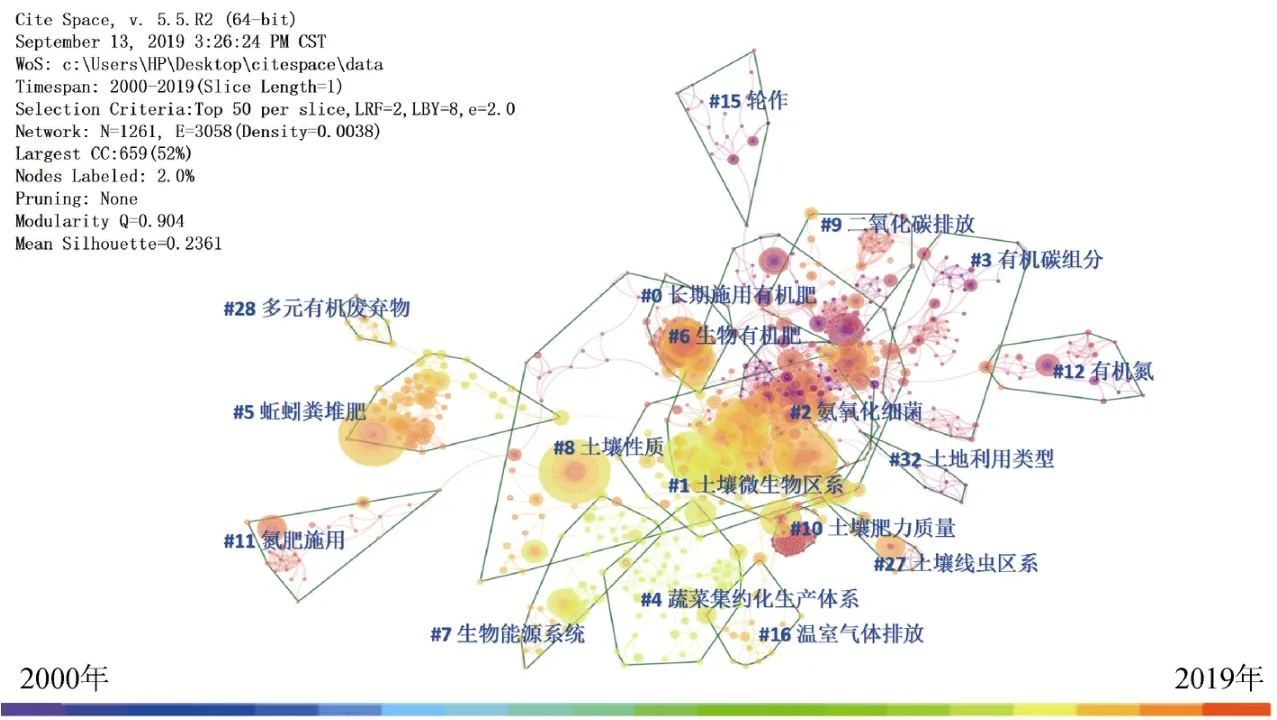

文獻的交叉引用反映了研究方向或主題間的密切程度,共被引分析可探究研究領域的重點專題及其發展過程,基于圖譜聚類算法進行自動聚類,可提取聚類主題詞。

其他設置同前,主題詞來源選擇題名(title)、摘要(abstract)、作者(author)、關鍵詞(key words)與 擴展關鍵詞(keywords plus),節點選文獻交叉引用(citation reference),運行CiteSpace,結果見圖5。

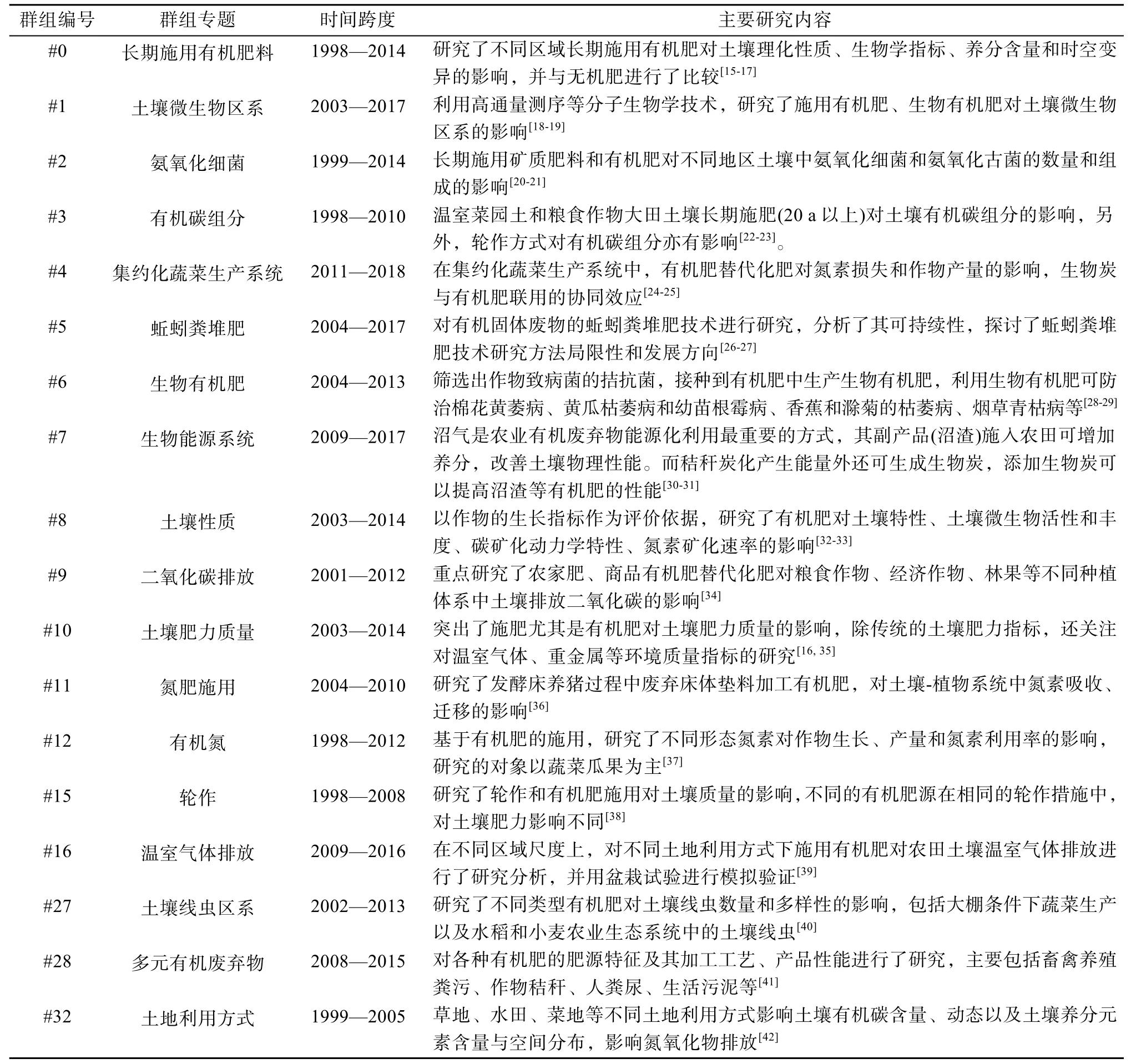

圖中的1 261 個節點與3 058 條連線構成了18個較大的群組,其中 #0 群組( long-term organic fertilizer application)共有83 篇參考文獻,最小的#32 群組(land use type),亦包含8 篇共被引參考文獻。表明有機肥料研究有較高的集中性,同時也形成了一定數量的分支,每個群組的專題和主要研究內容列于表6。根據群組的名稱可以看出,有機肥研究的重點主要集中在長期施用有機肥的效應、土壤微生物區系、有機肥對土壤碳氮循環的影響、生物有機肥等領域,而溫室氣體排放、有機肥的環境生態效應、有機肥的生產方法也日益受到人們的關注。

圖5 文獻共被引圖譜Fig. 5 Network of document co-citation of organic fertilizers

表6 各群組專題名稱及主要研究內容Table 6 Topic and main research content of each group

進一步觀測發現,#8 群組Diacono 等發表的論文“Long-term effects of organic amendments on soil fertility”共被引次數最高,達34 次;#1 群組Geisseler等的論文“Long-term effects of mineral fertilizers on soil microorganisms—A review”中介中心性最強,數值為0.13,表明該文獻在連接兩個不同研究群組發揮著關鍵樞紐作用;突現值最高的是 #1 群組Guo 等發表在期刊Science 上的論文“Significant acidification in major Chinese croplands”,突現值為10.51;有158 篇引文的半衰期達到8 a,其中Esperschuetz J 等2007年發表的論文“Response of soil microbial biomass and community structures to conventional and organic farming systems under identical crop rotations”既具有較高、較強的突現性,也表現出一定的中介中心性。顯然,這些文獻不僅具有重要的理論創新,在發表不久就起到引領學科的作用,被同行借鑒與引用,同時隨著時間推移,這些研究成果也逐漸沉積為有機肥料領域重要的知識基礎。

根據上述18 個群組中關鍵性文獻資料,可以歸結出目前國際上有機肥料研究熱點主要集中在4 個方面:1)施用有機肥料尤其是功能性生物有機肥對改善土壤理化性狀、抑制土傳病害、提高作物產量品質的影響及其機理;2)最新的基因測序等分子生物學技術應用,內容包括施用有機肥在內的不同施肥處理對土壤微生物群落結構、植物的調控反饋機制等的影響;3)蚯蚓糞堆肥、餐廚垃圾、生活污泥堆肥新技術新工藝,如添加天然沸石、生物質炭、粉煤灰等優化技術;4)長期施用有機肥料對土壤重金屬、農藥抗生素殘留的污染修復以及環境生態效應研究。

3 結論

CiteSpace 軟件作為進行知識圖譜分析的有效工具,完全可以應用于有機肥料研究領域發展趨勢和發展過程中重要變化的探測和可視化研究。從而可以直觀地厘清國家、研究機構及作者之間的合作關系,通過學科共現分析、關鍵詞共現密度分析,研究人員可以客觀地了解有機肥料研究的方向、前沿熱點及未來的發展趨勢。

新世紀以來,國際上有90 個國家之間在有機肥料研究中存在合作關系。中國已成為世界上有機肥料研究規模最大、發表學術論文數量最多的國家。中國科學院、南京農業大學等科研機構實際上已成為當今世界最活躍的有機肥料研發基地。

學科共現分析顯示,當前有機肥料科學已發展成為以農學為主,土壤學、環境生態學、環境科學、工程學等多學科相互交叉滲透的綜合性體系,未來有機肥料研究的學科分化越來越細,也越來越深入。