更高功耗更強性能,8核處理器跑65W比45W強多少?

近幾年,由于移動端處理器規格提升巨大,導致不少機型雖然搭載的都是同一款處理器,但是實際性能卻天差地別,也就是賬面參數不等于實際性能。而大家評價、認識一款筆記本的性能釋放,便由“功耗”高低來大致判斷——當然,這是在同一處理器中才有參考價值,比較不同的處理器,則只能靠實際測試來對比。

去年第九代酷睿的時候,同一款6核標壓處理器,牛叔測試過跑標準45W功耗的機型,也測試過超強性能釋放能跑80W的機型,性能差距的確不小:R15多線程成績分別跑1034cb和1300cb。今年前一段時間測試過一款8核處理器,分別跑62W和110W以上,但性能差距就縮小到20%了。而今天,咱們再看另一款移動端的8核處理器,銳龍7 4800H在不同功耗下的表現。

根據以往的測試來看,搭載銳龍7 4800H處理器的絕大部分游戲本,至少都能保證在單處理器高負載下跑到默認45W(實際上有不少輕薄機型都能做到,可見壓住45W的銳龍7 4800H不算難),又有一些性能釋放較強的機型,單處理器考機的時候,能跑到更高的功耗,比如之前測試過的一款機型,單考處理器能穩定在65W,距離45W足足高了20W,功耗提升了40%以上。

那么,65W的銳龍7 4800H,相比45W各種性能提升了多少?一起來看看。

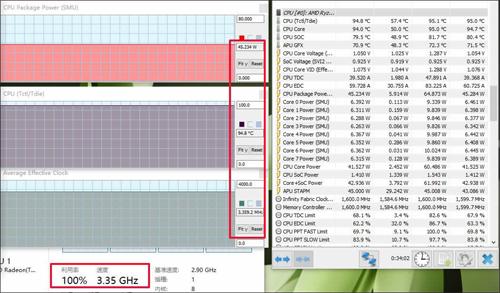

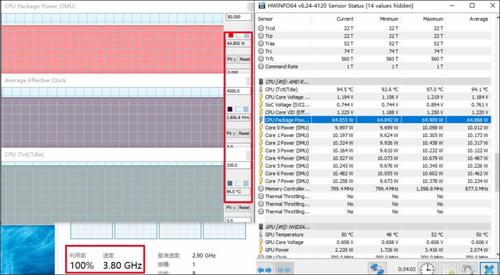

從單考處理器(FPU)來看,同一款處理器,一個頻率為3.35GHz,一個頻率為3.8GHz,后者性能提升約13%,那么實際性能測試符合考機頻率表現嗎?先看直觀的跑分測試。

機型一:單考處理器穩定狀態為45W,頻率約3.35GHz,內存為雙通道16GB

機型二:單考處理器穩定狀態為65W,頻率約3.8GHz,內存為雙通道16GB

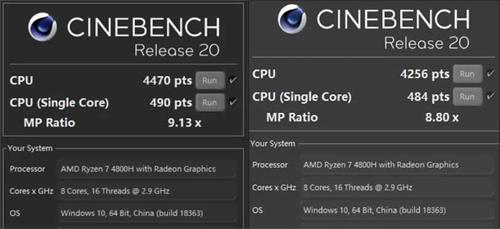

首先看看大家非常熟悉的Cinebench系列測試成績。在Cinebench R15中,65W的銳龍7 4800H成績為1925cb,而45W的銳龍7 4800H則是1875cb,達到了前者的97.4%——這個性能比很不錯,但僅供參考,原因在于,對于8核16線程的處理器來說,Cinebench R15的測試時間很短,可以處于全程爆發狀態跑完測試。所以長時間考機時穩定狀態是45W,但是測試時可以跑到53W。

Cinebench R20同理,65W的銳龍7 4800H多核成績為4470pts,而45W的銳龍7 4800H則是4256pts,性能比為前者的95%。單核性能分別為490pts和484pts,基本沒什么差別,這表明在吃單核性能的應用中,不管滿載時跑多高的功耗,但實際性能基本一致。

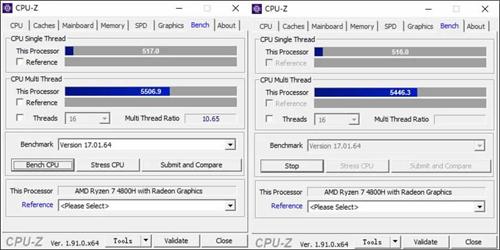

另一個基準測試CPU-Z,該基準測試的時間更短(只有10秒左右),也就更吃處理器的爆發性能,所以大家可以看到,65W的銳龍7 4800H多核分數為5506,45W多核分數為5446,差距非常小。

基準測試相差不大,這個結果很有趣,說明對于銳龍7 4800H,不管是65W穩定釋放的機型,還是45W穩定釋放的機型,在短時爆發性能上,實際上性能基本保持在同一水平(當然后者要略差一些,天花板低一點)。下面看看吃長時間穩定性能釋放的應用測試。

Blender在3D渲染領域是常見軟件,該公司一直提供測試樣本方便大家進行執行效率的對比。為了能進行橫向對比,我們一直使用的都是2.79版本,它能夠非常直觀地反映處理器的執行效率差異。

測試來看,65W穩定釋放機型所用時間為4分10秒(250秒),測試全程穩定在65W/3.9GHz;而45W穩定釋放機型所用時間為4分35秒(275秒),測試過程運行在47W/3.58GHz。對比渲染時間減少了25秒,效率提升約9%,這個差距就比較明顯了。

測試時間更長的C4D渲染,兩者所用同一個測試項目。該項測試的時間比較長,基本上約等于單考處理器。比如跑70W的6核標壓處理器要用40分鐘,跑60W的4核標壓處理器要用54分鐘。而65W的8核銳龍7 4800H成績是25分04秒(1504秒),45W則是27分28秒(1648秒),65W機型減少用時144秒,同樣的,效率提升約9%。

從以上的渲染測試來看,對于能吃滿處理器性能,且需長時間運行的應用,65W穩定性能釋放相比45W穩定性能釋放機型在工作效率中提升了約9%,略低于考機時的頻率領先幅度。