公路邊坡塌滑體處理方案研究

李勇

【摘? 要】貴州達棒山風電場項目立項建設以來,在改擴建風電運輸公路(貴州省黔東南段)的過程中發現,較其他地形的公路,山區公路更容易受到地質災害的影響。在建設過程中遇到的地質災害影響,更是凸顯出山區公路所遇到的地質災害特點:數量多、突發性強、分布較為分散,這給山區公路地質災害治理造成了治理難度大、治理成本高的特點。論文結合達棒山風電場公路YJ-84段邊坡塌滑體地質災害防治工作,分析了貴州黔東南山區道路面臨的地質災害的特點及成因,提出地質災害防治措施,為該類型的地質災害防治工作提供了一些參考。

【Abstract】Since the establishment and construction of Dabangshan wind farm project in Guizhou Province, in the process of reconstruction and expansion of wind power transportation highway (southeast section of Guizhou Province), it is found that mountain highway is more vulnerable to geological disasters than other terrain roads. The impact of geological disasters encountered in the process of construction highlights the characteristics of geological disasters encountered by mountain highways: large number, strong sudden, relatively scattered distribution, which has caused the characteristics of difficult governance and high cost of governance. Combined with the geological disaster prevention and control work of slope collapse in YJ-84 section of Dabangshan wind farm highway, this paper analyzes the characteristics and causes of geological disasters faced by roads in Southeast Guizhou, and puts forward the prevention and control measures of geological disasters, which provides some reference for the prevention and control of this type of geological disasters.

【關鍵詞】山區公路;地質災害;防治措施

【Keywords】mountain highway; geological disaster; prevention and control measures

【中圖分類號】U418.5+2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069(2020)08-0182-02

1 引言

目前,貴州省的山區連接外界的公路主要類型為縣級公路及鄉村公路,由于貴州省的地形條件限制,公路大多為盤山公路,路幅較窄。在雨季由于受到山洪、塌方或其他地質災害的影響,使公路遭到破壞,給當地居民的生活和出行都造成了極大的困難。

貴州達棒山風電場進場公路YJ-84段發生的邊坡滑坡災害,就是典型的山區公路地質災害的主要類型。從該公路加寬工程施工完成后,先后多次發生塌方,最終形成塌滑體,為保證風電場項目的運輸工作順利推進,多次對該地點的災害進行治理,通過對該地質點進行深入的調查,形成了對該地災進行治理的方案,并提出后續監測工作的重點。

發生邊坡塌滑體的公路位于貴州達棒山風電場進場公路YJ-84段東側,加棒鄉堯貴村境內堯貴大橋橋頭,為一回頭灣,路面較窄,該公路由原鄉村公路改擴建而成。

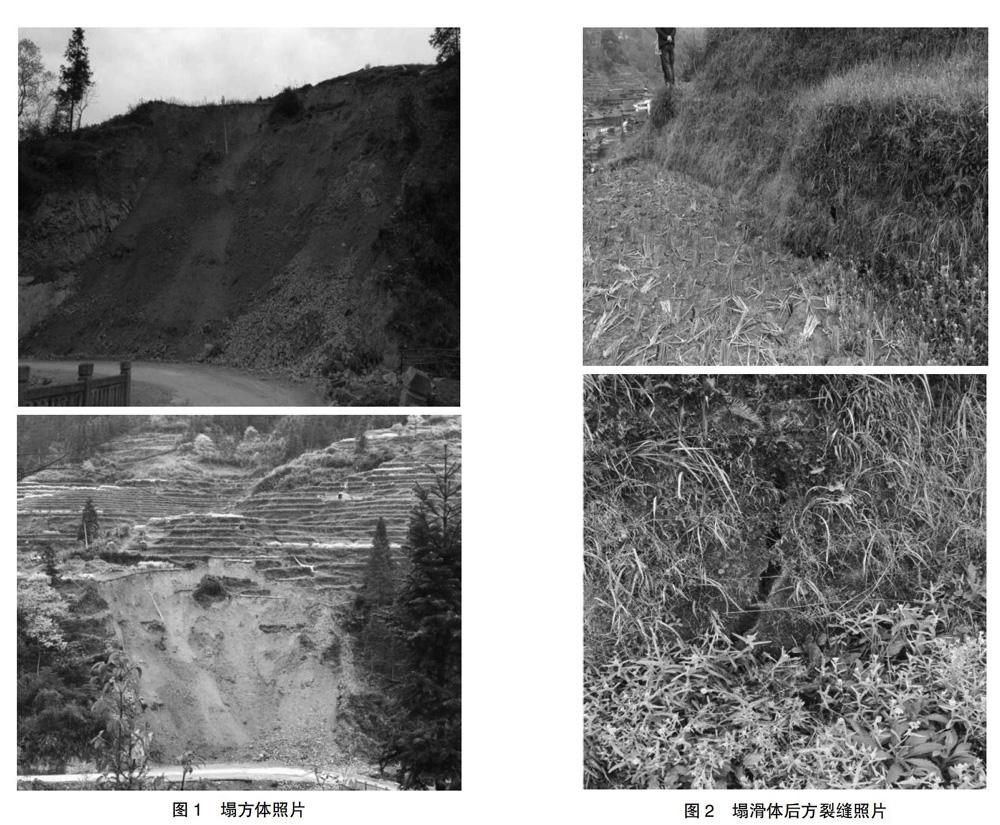

為了加寬該段公路,設計向山里側順向開挖,設計的開挖坡比為1∶0.5。該段公路的擴建工程于2017年6月完成,8月份開始,開挖的邊坡上方開始出現塌方,經多次塌方后形成照片中的狀態(見圖1)。

2 地形地質條件

塌方前,該段公路邊坡坡體與現在上、下游未塌方邊坡坡體一樣,坡度為40°左右,植被發育,分布有灌木叢與杉樹。下部基巖出露,上部殘坡積堆積體為土夾塊石。

下部出露基巖為砂巖,分為上下兩個部分,下部分為厚層狀,上部分為薄層狀,上下部分分層明顯。其中,下部分的薄層狀砂巖中,節理裂隙非常發育,被多組節理切割成碎塊狀。巖層產狀以40°~50°/NW∠30°為主。

3 現場災害情況調查

擴建工程完工后的2個月開始,開挖的邊坡上方開始出現塌方,經現場勘察發現,在塌滑體后緣出現多條裂縫(見圖2),最長的裂縫的延伸長40m左右,最大寬約10cm。后緣裂縫距離公路的路基高差約40m,上下游長度約40m,估算方量約8000m3。

原來在邊坡中有兩條小道穿過,為老百姓上山種地的必經之路,邊坡塌滑后這兩條小道已被切斷。

另外,勘察發現,在塌滑體后緣北側約50m分布有3戶老百姓住房;河對岸(另一側橋頭周圍)距離約100m左右居住有一村莊,約有幾十戶住戶。

該邊坡在暴雨后如果整體失穩,將會危及老百姓安全,影響巨大。

4 處理方案

根據現場踏勘,初步認為該段邊坡塌滑形成機制為:邊坡下部為基巖,為一順向坡,上部為殘坡積堆積體,堆積體厚度較上下游未發生變形坡體厚度大。由于公路擴建將下部巖石切腳開挖,上部巖石與堆積體失去支撐,在重力與雨水軟化共同作用下坡體多次塌滑。

在現場提出如下處理初步方案:

①立即建立監測系統,加強觀測,特別是在雨季,建立安全標識與應急處理機制,一旦發現后緣裂縫出現異常,采取處理措施。

②將后緣裂縫以下變形體開挖清除掉,按不大于1∶1.25的坡比進行削坡。

③在坡體下部設置混凝土擋墻壓腳,加強擋墻與地基(公路路基)連接。

④坡面采用柵格梁護坡。

⑤設置雨水系統設施,加強截排水。

5 結論

公路作為地區的重要基礎設施,只有公路安全,人民的生活才有保障。山區公路由于其所處的地理條件的限制,容易受到地質災害的影響,因此,在建設和管理過程中,要對環境地質條件進行充分的調查和監測,相關部門建立健全地災防治的安全監督聯防機制,對公路沿線的地質災害情況進行調查和分析,提出相應的建議,然后合理選擇應對措施。