準確理解雙循環戰略新理念

董志勇 陳丹

2020年7月30日,中共中央政治局會議提出“當今世界正經歷百年未有之大變局,和平與發展仍然是時代主題,同時國際環境日趨復雜,不穩定性不確定性明顯增強”“我們遇到的很多問題是中長期的,必須從持久戰的角度加以認識,加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。由此,準確理解雙循環戰略體現出的新理念尤為重要。

雙循環戰略是應對國內外現實問題的主動選擇

雙循環戰略內生于國內經濟發展戰略轉型,加速于當下不確定的外部環境。這一戰略是基于國內外形勢和我國發展現實的主動選擇,也是應對外部沖擊和潛在危機的重要舉措。

一方面,我國在較長時期采用的外向型經濟發展模式帶來的國內經濟不平衡問題日趨嚴重,直接影響著我國經濟的長期發展,雖然供給側結構性改革已取得階段性成就,但“補短板”的任務依然迫切。而且,我國對外開放也進入瓶頸期,推進全方位對外開放對國內循環提出了新要求。全面深化改革和全方位對外開放,都要求我國調整原有發展格局,雙循環戰略應運而生。從2018年底中央經濟工作會議首次提出“暢通國民經濟循環”“促進形成強大國內市場”,到2020年中共中央政治局會議提出“以國內大循環為主體”,雙循環戰略格局的謀劃其實早已展開。

另一方面,近年來外圍環境的復雜和惡劣程度遠勝以往,外部發展環境不友好,全球總需求疲弱,貿易保護主義盛行,區域化、本土化態勢趨強,中國外向型經濟發展模式面臨挑戰。今年疫情暴發以來,全球產業鏈、供應鏈出現松動和分離,更是加大了中國促進內向型經濟發展的決心。在此背景下,我們唯有“集中力量辦好自己的事”,保障我國經濟安全,于動蕩中“充分發揮國內超大規模市場優勢,通過繁榮國內經濟、暢通國內大循環為我國經濟發展增添動力”s,修復產業鏈,謀劃經濟新增長空間,在高層次對外開放中增強我國供應鏈韌性,提高對外開放的主動性,進而形成“雙循環相互促進的新發展格局”。

雙循環戰略是中國特色社會主義經濟的理論創新

沒有理論指導的發展是盲目的發展。經濟發展理論是經濟學研究的核心,是國家經濟發展的指導原則和基礎。然而,西方主流經濟學無法解決發展中國家的經濟發展實際問題,我們需要結合中國國情,探求中國經濟增長與發展的客觀規律,構建有中國特色的經濟發展理論體系,指導中國經濟發展進程。

改革開放以來,我國審時度勢調整發展戰略,從“兩頭在外、大進大出”的外向型經濟發展思想和戰略,到確立社會主義市場經濟體制目標,實現了從封閉型經濟體到外向型經濟體再到開放型經濟體的轉型,這極大促進了我國經濟的發展和開放,使我國成為世界第二大經濟體,成為國際公認的全球大市場之一。現階段我國經濟發展已進入新時代,面臨著新的機遇與挑戰,應以新的發展理念來指導經濟實踐。雙循環戰略的提出,是對中國當前經濟發展階段的新判斷與新認識,是我國基于目前國內外嚴峻經濟形勢和為促進國內經濟增長所作出的重要決策,強調的是高質量、結構性優化的增長,是供給側改革的延續,是“中國制造”升級為“中國智造”的必經之路,體現了發展階段改變后新的發展任務、新的階段性特征、新的發展規律,是對中國經濟發展理念的革新,在實踐中豐富和完善了中國特色社會主義經濟理論體系,也將決定今后一段時期中國經濟發展的主旋律。

雙循環戰略是大國經濟發展過程的必經階段

根據新貿易理論中的母市場效應,擴大內需即擴大外需,對于內需大國,母市場效應會引致規模經濟,進而可以成為大國的比較優勢,也即可以通過培育開發國內市場,實現經濟模式從外向型經濟向雙循環經濟的轉型,并以此為基礎再實現國際市場的擴張。新中國成立70多年來,特別是改革開放后40多年來,從供給端來看,我國已形成獨立的現代工業體系,擁有規模最大的完整產業鏈條,成為全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。根據《中國高新技術產業統計年鑒》、國家統計局和美國商務部經濟分析局的相關數據,中國制造業總產值在2009年就已超越美國,2019年在全球產業鏈中的占比達30%左右,成為全球制造業第一大國。從需求端來看,隨著中國經濟的發展和人均收入水平的提高,中國內需市場早已今非昔比,2018年中國社會零售品銷售總量已位居世界第二。我國14億多人口基礎打下的超大規模市場和內需潛力成為我國經濟發展的重要優勢,且我國擁有目前世界上最大規模的中等收入群體,中產階層具有較強的消費能力和顯著的消費升級需求,這對于擴大內需至關重要。中國長期經濟發展中積累的雄厚物質基礎與龐大需求市場,以及能夠暢通內部生產、分配、流通、消費等環節的完整產業鏈和供應鏈,為構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”奠定了基礎,也為中國成為大國經濟體提供了基本條件,同時還能給世界經濟帶來正面的外溢效應。在此前提下,若我國仍然采取經濟單向循環實現經濟增長,則難以維持經濟發展的長期可持續性,因此必須深耕國內市場,發揮超大規模市場優勢和內需潛力,以國內市場為著力點銜接好兩個市場,打造以內循環為主體,由內循環帶動外循環,以外循環反哺內循環的功能互補、互促互進的發展新格局。

雙循環戰略的實現路徑

(一)促進消費市場擴容提質

雙循環戰略的核心在于確立國內經濟循環的主導地位。在外需不穩定性陡然上升的情況下,這一戰略必然最終落腳于完善內需體系,實現國內市場供給需求的閉合循環。而這其中最大的障礙即為有效需求不足。根據凱恩斯的有效需求理論,經濟危機的本質就在于有效需求不足。這也是我國經濟發展中最大的挑戰,疫情更是使有效需求不足這一痛點凸顯出來。一個國家的內需由消費和投資兩部分構成,而“消費乃是一切經濟活動之唯一目的,唯一對象”,消費需求是社會的最終需求和穩定需求,決定了內需的穩固性與持久性。

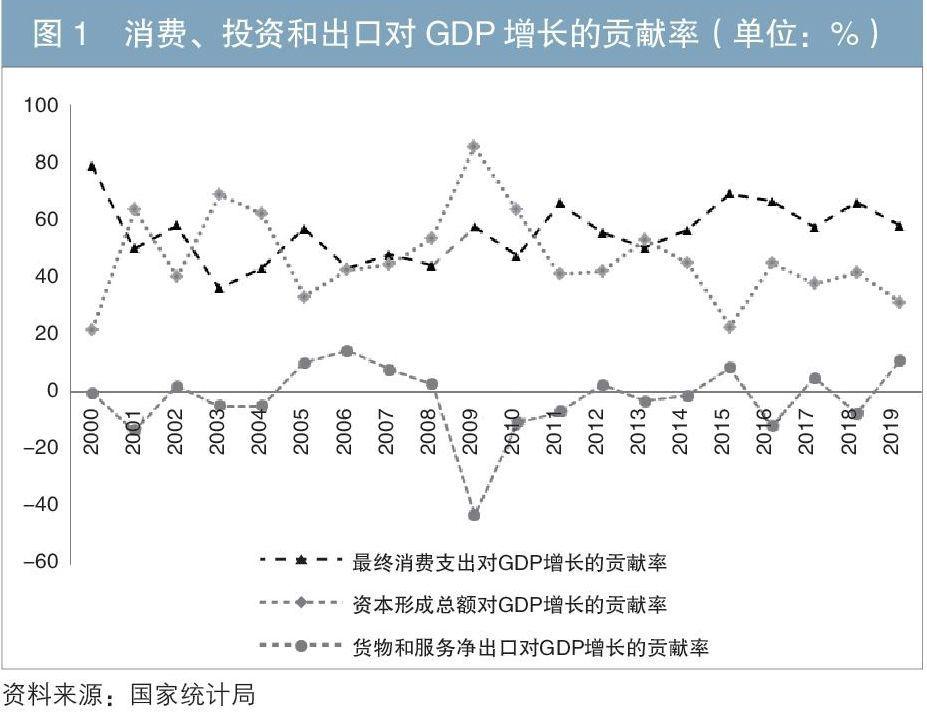

以國家統計局公布的數據計算,近幾年代表外需水平的貨物和服務凈出口對國內生產總值(GDP)增長的貢獻率不斷下降,2019年僅為11%;內需的貢獻率總體呈現增長態勢,其中最終消費支出對GDP增長的貢獻率在2019年為57.8%(見圖1)。然而,數據的增加并不足以說明我國現在內需動力強勁,從最終消費支出對GDP增長的貢獻率來看,盡管近幾年整體有所上升,但一直盤旋波動,上升幅度較小,說明消費需求更多處于一種啟而未動的狀態。另外,從與發達經濟體的橫向對比來看,如今美國、日本、歐盟等發達國家和地區的最終消費支出對GDP增長的貢獻率均在70%以上。相較而言,我國消費率及消費水平仍偏低,內需依然具有明顯發展空間,因此要積極持續擴大國內需求,增加最終消費支出,發揮雙循環戰略中消費的“主引擎”作用。

新發展格局的基本保障在于緊抓國外循環不放松,即強調在高質量發展背景下,發揮中國作為世界第二大經濟體和世界經濟增長引擎的優勢,加大對外開放力度,聯通國內國外兩個市場,盤活兩個市場的兩種資源,更深地融入全球“三鏈”,避免成為技術孤島,緩解“去中國化”風險。提高中國產品的供應能力、質量與國際化水平,由為世界提供中國制造轉變為貢獻中國創造,以技術聯通世界,參與帶動國際經濟循環,同時倒逼國內產業鏈的升級替代,進而帶來消費升級的質變,形成供給端與需求端的國內大循環閉環,以內循環帶動外循環,以外循環促進內循環,形成二者相輔相成、互促互進的發展新格局,保持強勁、可持續的發展態勢。同時,要積極推進區域經濟合作,優化國際市場布局,鞏固拓展與歐盟、東盟、日、韓等國家和地區的合作,對發展中國家、“一帶一路”沿線國家等開展帶有援助性的合作,擴大經貿合作朋友圈,強化中國經濟的合作外延和韌性,降低對以往西方市場出口的依賴。構建內外聯通的戰略長廊,加大沿海地區開放力度,打造內陸開放高地,推動中國形成東西雙向、海陸并進,多層次、多渠道的開放新格局,推動內外循環相互促進,形成新的國際大循環模式。政府要轉變職能,突破職能束縛,真正做好放管結合,放活不放任,管好不管死,優化技術創新與企業國際化的政策環境,修訂完善相關法規,出臺具體舉措幫助企業拓展海外市場空間。

新發展格局的核心要義在于暢通國內經濟大循環,奠定內外開放的經濟基礎,建成統一、競爭、有序、開放的市場體系,鍛造自主可控的產業鏈、供應鏈,以國內國外雙循環代替過去“兩頭在外、大進大出”的對外開放單行道,形成內外相融的雙行道。

一是要深化要素市場化改革,有序推進以企業為主導的完善的競爭性要素市場體系的構建,完善要素價格形成機制,弱化政府的直接干預,加強政府對價格的監管和協調,優化生產要素在內循環中的運轉流程,減少在各個環節中的摩擦損耗,推動要素的自由流動,提高資源配置效率,發揮要素的協同作用以形成新的生產力,激發社會創造力和市場活力。對于新興生產要素,要加速培育數據要素市場,完善交易規則和服務,加大數據開放共享,打通數據孤島,整合優化數據資源,發揮網絡效應,提升數據資源價值。

二是要加快推動區域一體化,在新的對外開放格局中逐步加大區域開放力度,通過市場、產業、政策等多維融合打破行政壁壘,擴大以都市圈為中心的一體化經濟區域的輻射半徑和吸引能力,發揮區域經濟集聚效應。根據不同地區在國內經濟循環體系中的作用,發揮重點區域要素集聚、規模經濟等效應,推動區域間借力借智合作,實現錯位競爭、差異化梯度發展,縮小區域差距,實現區域經濟高質量一體化發展。另外,隨著中國向“以國內大循環為主體”的雙循環發展新格局的邁進,不同區域、城市間的發展態勢分化更趨明顯,尤其是自疫情發生以來,產業集群空間布局受到較大影響。因此要借勢借力提升產業能級,加速地區產業結構轉型,調整產業布局。同時,要以新型城鎮化為依托,充分挖掘內陸城市的發展空間與動力,促進中心城市和城市群建設,培育新的城市增長極,作為內循環的著力點,適應新發展格局,提高區域經濟發展效率。

責任編輯:張軼龍 羅邦敏