關于黃河水沙形勢及對策的思考

摘 要:水少沙多是黃河的突出特點。進入21世紀,黃河天然徑流量減少了20%,取用水量卻不斷增加。近10 a黃河頭道拐至花園口河段和全河的地表水資源利用率已分別達60%和80%,水少問題更加突出,缺水已經成為黃河流域面臨的最大問題;節水潛力是有限的,將黃河下游分水指標過多調整給上中游又將導致不健康河段更長,因此建議盡快開工建設南水北調西線工程,并興建多年調節水庫,提高黃河蓄豐補枯的能力。2000—2019年,潼關年均輸沙量僅2.45億t/a,“沙多”壓力有所緩解,但還原壩庫攔沙量后的流域產沙量為5.64億t/a,仍然遠高于黃河下游的承受能力。未來,如果能將林草梯田覆蓋程度提高至理想情景,流域產沙量可降低至4億~5億t/a;但是,黃土高原植被極易受人畜破壞而退化,若退化至2010年水平,“龍華河”四站沙量將反彈至6.7億~7.1億t/a。因此,黃河水沙調控工程和防洪工程的規劃設計必須為未來沙量反彈留足空間。為控制入黃沙量在低位水平、支撐黃河長治久安,黃土高原應優先重視現狀林草植被的維護,并改進黃土丘陵溝壑區第五副區產沙的控制措施。

關鍵詞:黃河;水情;沙情;對策;建議

中圖分類號:TV121;TV141+.3;TV882.1 文獻標志碼:A

Abstract:The outstanding features of the Yellow River are less water and more sediment. From 2000 till now, the natural runoff of the Yellow River has decreased by 20% but the water withdrawal has been increasing. In recent 10 years, the surface water utilization rate of the middle reaches from Toudaoguai to Huayuankou of the whole river has reached to 60% and 80% respectively, thus water shortage has become the biggest problem of the Yellow River Basin. Since the water-saving potential is limited, and it would make longer unhealthy reaches if we transfer part of the water rights from the people around the lower reaches to the people around upper and middle reaches, this paper suggested to build the West Route Project of the South-to-North Water Transfer as soon as possible and build carry-over storage reservoirs to improve the runoff supplying ability during dry years. From 2000 to 2019, the sediment load of the Yellow River was only 0.245 billion t, the sediment pressure had been eased. But if we restore the sediment intercepted by dams, we would find that the actual produced sediment of the Loess Plateau should be 0.564 billion t, which is far beyond the riverbeds bearing capacity of the lower Yellow River. In the future, the sediment production load would be decreased to 0.4-0.5 billion t if the vegetation and terrace grow to its ideal coverage. But the vegetation of the Loess Plateau is easy to deteriorate when disturbed by human and livestock. The sediment load of the Yellow River would rebound to 0.67-0.71 billion t even if the vegetation has merely deteriorate to the level of the year 2010. Therefore, this paper agreed to plan and design the key water and sediment regulation projects according to the present low sediment level temporarily, but we must reserve enough room for rebuilding to meet the future challenge of sediment rebounding. In order to control the sediment load at the low level and to maintain the Yellow River safety, preserving the current vegetation should be the first countermeasure taken in Loess Plateau and the measures of controlling gully-bank and riverside-bank erosion should be improved in the No. 5 sub-region of gullied rolling loess area.

Key words: Yellow River; water; sediment; situation; countermeasure

黃河水沙情勢是實施黃河流域生態保護和高質量發展戰略的基礎條件,是黃河重大水沙調控工程布局及運用方式、河道工程布置、流域內水資源配置和跨流域調水工程決策等的基礎。因此,筆者擬重點討論黃河面臨的水沙形勢與挑戰,旨在為宏觀決策提供參考。

1 流域概況及數據來源

黃河流域地跨青藏高原、黃土高原和黃淮海平原三個臺階。蘭州以上地區多屬青藏高原、局部屬黃土高原,年均降水量490 mm,是黃河徑流的主要來源區,年均貢獻約57%的徑流量、但取用水量僅占全河的7%。流域中部是群山、平原和沙漠環繞的黃土高原,年均降水量440 mm,是黃河泥沙和污染物的主要來源地。黃河下游是地上懸河,匯入水沙和廢污水很少,為黃淮海平原地區人民的生產生活用水提供了便利。

黃河最突出的特點是水少沙多、水沙異源。在人類活動相對較少的時期,黃河陜縣站實測輸沙量高達16億t/a(1919—1959年)、是長江年輸沙量的4倍,但全河天然徑流量僅為580億m3/a(1919—1975年)、只有長江天然徑流量的1/17。黃土高原年均產沙量占黃河流域產沙總量的97%,但其對黃河徑流量的貢獻僅約15%,流域中部的徑流實際主要來自黃土高原周邊的土石山區和風沙區。

筆者采用的實測水量和輸沙量數據均來自《中華人民共和國水文年鑒》(黃河流域卷)。供水量、用水量和天然徑流量數據均來自1998—2018年的《黃河水資源公報》。

采用的黃土高原入黃沙量,是黃河循化至青銅峽區間、河口鎮至龍門區間、汾河河津、北洛河頭、涇河張家山和渭河咸陽站的輸沙量之和,其中1933—2019年采用實測輸沙量數據,1919—1932年采用黃河水利委員會水文局插補延長的沙量數據。基于實測輸沙量,還原壩庫攔沙量和引水引沙量,可得到流域產沙量,其中壩庫攔沙量為調查分析成果、引水引沙量為實測數據。

采用的1956—2019降水數據主要來自水文年鑒、部分來自國家氣象中心共享網站,進而提取并計算了黃河主要產沙區日降雨量大于25 mm的年降雨總量,稱為有效雨量。1919—1955年,因雨量站稀少,利用全國1990—2009年網格化氣候數據集[1]提供的黃土高原汛期降雨量和1956—2009年實測的有效降雨數據,推算了黃河主要產沙區的有效雨量,故可靠度略低。

采用的“林草地面積”是流域易侵蝕區內林地和草地面積的總和,系利用遙感影像(分辨率30 m)、依據《土地利用現狀分類》(GB/T 21010—2007)提取得到,與水土保持部門的統計口徑不同。其中,流域的“易侵蝕區面積”是剔除建設用地、石質山區、平緩的河川地和平原后的流域面積,是流域泥沙的主要產地。

采用“NDVI”和“林草植被蓋度”表征林草地的植被覆蓋程度,其中NDVI是利用遙感影像提取的可反映植被生長狀況的指數;利用遙感影像獲取的NDVI值,可計算出林草植被蓋度[2]。

2 水 情

2.1 近年來水形勢

水少是黃河的自然特點。1919—1975年,還原人類用水和水庫蓄變量后,黃河天然徑流量花園口站為559億m3/a、利津站為580億m3/a。2016年,黃河流域人均水資源量為408 m3,只有全國平均水平的1/5,若扣除向其他流域的供水量,則黃河流域實際的人均水資源量僅332 m3。

由于水少,旱災一直是黃河流域人們生產生活面臨的主要災害。據《黃河流域水旱災害》[3],黃土高原平均每10、5、2、1.25 a,就有53%、49%、36%、22%的面積發生重度旱災;北宋以前,山西、河南兩省平均每百年發生嚴重干旱次數分別為6.2次和3.2次,但13—19世紀分別增加到49次和17次。1972—1999年,黃河下游有22 a發生斷流,其中1997年利津斷面全年有226 d斷流、甚至發展到距入海口704 km的開封。

更為嚴峻的是,隨著流域地下水開采、壩庫蒸發、梯田建設和林草植被的改善等,黃河的河川徑流量仍在減少。2000—2018年,在流域降水量略偏豐情況下(偏豐1.6%),花園口斷面天然徑流量只有463億m3/a。從流域主要來水區降水與徑流的關系變化看(見圖1,圖中“基準年”的時段選擇考慮了下墊面變化特點),流域產流能力的降低,主要發生在以黃土高原為主體的流域中部地區;在以青藏高原為主體的蘭州以上地區,其降水—徑流關系變化不大。

展望未來,雖然地下水開采量可能會略有下降,但是林草梯田覆蓋率仍將略有提高、壩庫水面蒸發量也將有所增加,因此黃河河川徑流量有進一步減少的可能性。

2.2 供用水量變化

在黃河河川徑流量減少20%的形勢下,流域供水量持續增加。1950年前后,黃河流域內外取用水量不足100億m3/a(耗水量約65億m3/a),主要在花園口以上地區。2007—2018年,流域內外總取用黃河水量517億m3/a,其中農業取用水345.6億m3/a、占總量的66.9%。寧蒙灌區和下游引黃灌區是主要的農業用水戶,分別占全河灌溉用水量的39.5%和28.0%。

黃河流域供水水源以地表水為主,目前占76%。1998—2002年,流域上中游地區地表水取水量為260億m3/a、耗水量為182億m3/a。2010—2018年,取水量和耗水量分別為277億m3/a和207億m3/a,耗水量約為1950年前后的3倍。

基于用水類別口徑一致的2003—2018年《黃河水資源公報》,用水增加最多的是包括城鎮公共用水、居民生活用水和生態環境用水在內的“大生活”用水,由2003年的45.5億m3增加到2018年的89.2億m3,即15 a增加約1倍。工業用水自1998年后快速增加,至2011—2012年達到峰值(約78億m3/a),之后因老舊企業被淘汰或節水改造、新企業全面采用空氣冷卻和干排灰渣等節水技術,至2018年逐漸回落到2003年前后的量級(約65億m3/a)。

目前,限于黃河分水指標和取水工程條件的約束,黃河上中游有大批工農業項目因缺水而難以上馬,更有大量生活在干旱區的貧困農牧民等待異地安置。有關研究表明[4-5],至2050水平年,黃河上中游地區工業和生活的剛性缺水為64億~84億m3。嚴重缺水,已經成為制約黃河上中游地區生態保護、脫貧攻堅和高質量發展的瓶頸。

3 沙 情

20世紀80年代以來,黃河來沙量逐漸減少,其中2000—2019年為2.45億t/a。在此背景下,“黃河變清”成為當下熱議,更有呼吁按“來沙2億~3億t/a”修改黃河重大工程的布局、規模及運行方式。不過,基于過去10 a的研究,筆者認為該想法可能過于樂觀。

3.1 黃土高原產沙變化

黃土高原的土壤要變成黃河“泥沙”,需要經歷侵蝕、產沙和輸沙這三個環節,淤地壩、水庫和引水引沙主要在“輸沙”環節起作用,土壤、地形、植被是影響侵蝕產沙的關鍵下墊面因素。由于壩庫攔截和引水引沙等,黃土高原各支流實測輸沙量往往小于流域產沙量。

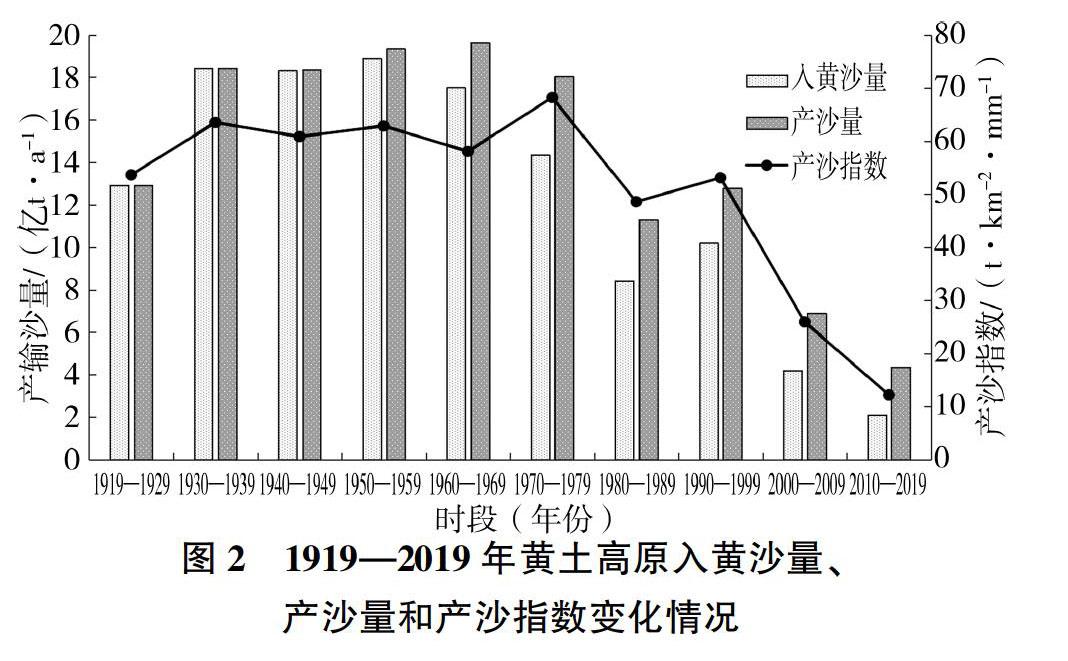

1919—2019年黃土高原入黃沙量、產沙量和產沙指數變化見圖2,其中:產沙量是輸沙量、壩庫攔沙量和引水引沙量的總和;產沙指數是指流域易侵蝕區內單位有效降雨在單位面積上的產沙量[2],可代表下墊面的產沙能力。調查分析表明,1960年以來黃土高原壩庫(不含干流水庫)

攔沙量為1.85億~3.25億t/a,其中:20世紀70年代為3.25億t/a(淤地壩攔沙2.15億t/a),2000—2019年攔沙2.36億t/a(淤地壩攔沙1.48億t/a)。

產沙量和產沙指數變化情況

分析圖2可知:

(1)20世紀80年代以來,黃土高原的入黃沙量、實際產沙量和相同降水情況下的產沙能力均表現為下降趨勢,2000年以來降幅更大。

(2)2000—2019年,黃土高原入黃沙量和產沙量分別為3.15億t/a和5.64億t/a,即44%的產沙被“截留”在當地。

(3)考慮降雨因素,20世紀70年代產沙指數最高(即當時林草梯田覆蓋程度最低),20世紀90年代的產沙指數與20世紀20年代相當。

(4)與1919—1959年均值相比,2000—2009年和2010—2019年的下墊面產沙能力分別下降了57%和80%。

由此可見,黃土高原下墊面產沙能力的明顯降低,主要發生在近20 a。

3.2 未來沙情預測

2000年以來,由于44%的泥沙被壩庫等截留在當地,因此黃土高原入黃沙量只有3.15億t/a。然而,壩庫的攔沙作用是不可持續的,將隨攔沙庫容淤滿而結束。據調查[6-7],目前約46%的大中型壩和95%的小型壩已經失去攔沙能力,仍可發揮攔沙作用的大中型壩僅約7 600座,至2050年可能只剩2 500座、相應的攔沙能力僅約3 300萬t/a。水庫情況與之相似,而且近30 a新建水庫極少[8],故未來攔沙作用更小。

通過淤地壩攔沙而形成的壩地具有持續減沙的能力,但目前的壩地面積僅900 km2,故減沙作用有限,為0.20億~0.22億t/a。

梯田是近30 a黃土高原產沙量減少的重要因素。截至2017年,潼關以上黃土高原地區共建成梯田3.6萬km2,其中90%以上分布在嚴重水土流失區。考慮在流域尺度上梯田的“本地”和“異地”減沙作用[9],現狀梯田可減沙約5億t/a(與陜縣“16億t/a”口徑一致,下同)。按照近村近路、確有需求的原則,有關單位測算了黃土高原地區的梯田建設潛力[10],約為10 812 km2,其中黃河主要產沙區為5 500 km2。不過,由于很多梯田潛力區的現狀林草梯田覆蓋率已達60%以上,因此測算的減沙潛力只有0.3億~0.5億t/a。實際上,新增梯田的效益更多體現在農民增收。

林草植被改善是近年最受關注的減沙因素。由于擴耕和人畜破壞,林草植被在20世紀70年代達到谷底[11],20世紀80年代以后逐漸恢復,2000年以來恢復更快。基于筆者對植被變化對流域產沙影響規律的認識[2],推算2016—2019年林草植被可減沙7億t/a。遙感監測結果表明,1978—2018年,只有河龍區間和北洛河上游的林草地面積增加了10 410 km2,十大孔兌地區略有增加,其他地區反而因擴耕等減少了7 451 km2,因此,現狀林草減沙量的90%以上得益于植被蓋度提高。不過,植被蓋度繼續提高的潛力有限:圖3是1981年開始封禁的固原云霧山、1998年開始封禁的安塞和神木自然修復樣地的跟蹤監測結果,由圖可見,在無人畜干擾情況下,植被封育17~19 a即可達蓋度峰值[12];遙感調查也表明,2016—2019年,絕大部分地區的植被蓋度增幅已不足3%。也就是說,經過20 a左右的修復,2018年前后的林草植被蓋度已基本達到現狀自然和社會環境下的潛力值,目前,僅清水河上中游、涇河流域西北部和無定河上游仍有少量潛力。

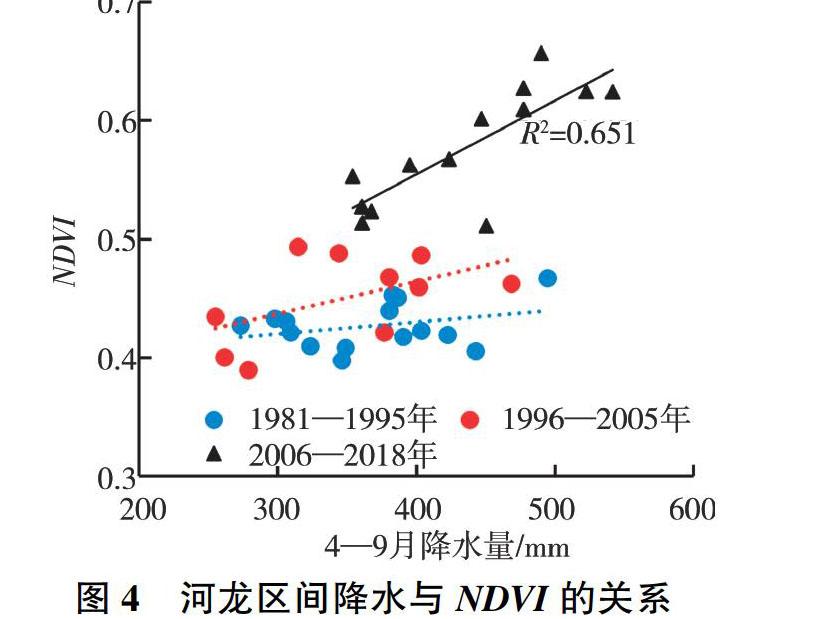

值得注意的是,植被蓋度也是最易退化的因子。理論上植被蓋度應隨降水豐枯而增減,但分析植被生長期降水與NDVI的關系(見圖4)發現,在20世紀八九十年代,

植被蓋度幾乎與同期降水無關,說明降水對植被的促生作用基本上被人類過度放牧和砍伐等破壞活動抵消;20世紀90年代中期以來,降水作用逐漸顯現,其中2006年以來NDVI與同期降水之間呈顯著正相關,說明該時期人類對植被的破壞活動大幅減少,氣候條件成為影響植被覆蓋狀況的關鍵因素。由此推測,若人畜干擾很少,則未來林草植被蓋度和結構將取決于當地的氣候和土壤條件;一旦社會環境朝著20世紀逆向發展、人畜重返黃土梁峁,植被蓋度極易降低。

多數專家認為,黃土高原未來汛期降水將略偏豐[13-14]。從過去百年黃土高原有效降雨量變化看(見圖5),確實存在“枯—豐—平—枯—平—豐”周期變化特點;2012年以來,該區降水似乎處于第二個豐水期。如果未來20~30 a重現1933—1967年的降水情景,一方面會增強黃土高原的產沙動力,同時也有利于現狀林草植被的維持和改善。

同時,增強黃河自身的蓄豐補枯能力,也是解決缺水問題的重要選項。在現狀水沙調控工程體系中,只有龍羊峽、小浪底和劉家峽等水庫具有較大的調蓄能力,遠不能滿足豐水年調蓄的需要。例如,在降雨豐沛的2018年和2019年,干流水庫全部蓄滿后,分別有331億m3和304億m3徑流入海,遠超當年下游4.3億t和5.3億t來沙所需要的生態環境水量。因此,在泥沙壓力明顯緩解、水資源短缺已成為黃河最大問題的背景下,建議把“徑流調蓄”作為古賢和黑山峽等待建大型水庫的首要功能,并適當提高大型水庫的汛限水位,不僅為調蓄黃河豐水年徑流提供必要的工具,并為南水北調西線工程所調水量提供儲存空間,也是應對連續干旱年的重要措施。

4.2 關于長治久安

要保障黃河下游長治久安和提升灘區防洪標準,關鍵在于能不能把進入下游的沙量長期控制在2億~3億t/a范圍內。基于目前對社會環境變化趨勢的認識,并考慮小浪底水庫仍有近43億m3的攔沙庫容,預計未來20~30 a或許可以控制進入下游沙量在2億~3億t/a。但是,對于更遠的未來,確實存在很多不確定因素。針對該風險,提出三點建議:

(1)重大工程規劃設計應為遠期的泥沙反彈留出“回旋”余地。習近平總書記指出[19],黃河的治理與保護“是事關中華民族偉大復興的千秋大計”,“保障黃河長治久安”是黃河流域生態保護和高質量發展的主要目標任務之一,這意味著黃河堤防和水沙調控工程的布局和運用至少應在百年尺度上進行規劃和設計,僅考慮20~30 a的水沙情景顯然是不妥當的。綜合考慮黃河沙情的現實和未來風險,古賢水利樞紐現階段可以暫按“提高豐水年徑流存儲能力”和“為小浪底調水調沙提供后續動力”的要求設計水庫的庫容和結構,但必須為沙量反彈充分留出加高和改建的條件,而且可能面臨未來“二次移民”的困難;在規劃灘區防洪工程布置時,應為今后沙量反彈預留沉沙空間和通道。

(2)應高度重視黃土高原現狀植被的維護。淤地壩在近20 a的攔沙量只有1.48億t/a且目前大多已失去攔沙能力[7],即使在產沙最劇烈、有效淤地壩最多的20世紀70年代攔沙量也只有2.15億t/a。梯田是遏制產沙的好措施,但可增建梯田地區的減沙潛力不大。現狀植被的減沙貢獻接近下墊面總減沙量的50%,但植被極易被人畜破壞,因此控制現狀林草植被不退化甚或有所改善,是維持入黃沙量在低位水平的關鍵,應成為未來水土流失管控的首要任務。然而,筆者近年實地調研看到,隨著植被大幅改善,一些地方對牲畜的管控有所松懈,甚至在4—5月就看到許多羊群游弋在梁峁,這對生態環境脆弱的黃土高原決非福音。建議:①制定面向每個農戶的林草植被蓋度考核目標,并借助遙感手段組織實施,促使農牧民主動放棄4—8月的放牧行為。8月下旬以后,應允許放牧,以提高農民收入、緩解冬春防火壓力。②結合鄉村振興和生態保護,或實施生態移民,或在村旁建設可以蓄水的淤地壩,并種植可兼顧經濟發展和環境優美的牧草或喬灌林,為維護現有林草植被創造條件。

(3)重視特殊地區溝壑產沙控制措施的創新。分析圖6可知,清水河上中游、馬蓮河上游、無定河和北洛河的源頭區、祖厲河中下游等地區,是目前產沙模數較高的地區,以馬蓮河洪德以上地區為例,在沒有發生大暴雨的2010—2019年,其實際產沙模數仍達到4 800 t/(km2·a)。以上區域有兩個共同特點:①均屬于以溝壑產沙為主的黃土丘陵溝壑區第五副區,此類地區大部分泥沙產自中部盆地的河(溝)岸崩塌或滑坡[20],是黃土高原溝壑產沙最劇烈的地方,入溝徑流是產沙動力;從支毛溝到干溝和河道,隨著匯入水量的增加,產沙強度逐級增大。②大部分地區的人口密度不大,如甘肅省環縣的現狀人口密度僅34人/km2。顯然,靠壩庫攔沙是暫時的,當地對梯田的需求也很有限,因此建議通過工程措施阻止徑流下溝,并鼓勵徑流就地利用;對川掌地周邊的黃土丘陵,應通過封禁促使“荒草”生長,以減少產流。

參考文獻:

[1] 李慶祥,彭嘉棟,沈艷,等. 1900—2009年中國均一化逐月降雨數據集研制[J].地理學報, 2012,67(3): 301-311.

[2] 劉曉燕,高云飛,黨素珍,等. 林草植被變化對流域產沙的影響規律及其閾值[J]. 水利學報,2020,51(5):505-518.

[3] 黃河流域及西北片水旱災害編寫組.黃河流域水旱災害[M].鄭州:黃河水利出版社,1996:4-6.

[4] 黃河勘測規劃設計研究院有限公司. 黃河上中游地區及下游引黃灌區節水潛力深化研究[R].鄭州:黃河勘測規劃設計研究院有限公司,2019:212-260.

[5] 中國水利水電科學研究院. 黃河流域極限節水潛力與缺水識別[R].北京:中國水利水電科學研究院,2019:100-250.

[6] 劉曉燕,高云飛,馬三保. 黃土高原淤地壩的減沙作用及其時效性[J].水利學報,2018,49(2):145-155.

[7] 劉曉燕,高云飛,王富貴.黃土高原仍有攔沙能力的淤地壩數量及分布[J].人民黃河,2017,39(4):1-6.

[8] 田勇,馬靜,李勇,等.黃河河口鎮—潼關區間水庫近年攔沙量調查與分析[J]. 人民黃河,2014,36(7):13-16.

[9] 劉曉燕,王富貴,楊勝天,等.黃土丘陵溝壑區水平梯田減沙作用計算方法研究[J].水利學報,2014,45(7):793-800.

[10] 黃河上中游管理局.黃土高原地區旱作梯田專項調研評估報告[R]. 西安:黃河上中游管理局,2020,20-150.

[11] 劉曉燕,高云飛,王略. 黃河主要產沙區近百年產沙環境變化[J].人民黃河,2016,38(5):1-5.

[12] 程積民,井趙斌,金晶煒.黃土高原半干旱區退化草地恢復與利用過程研究[J].中國科學:生命科學, 2014,44(3):267-279.

[13] 王國慶,喬翠平,劉銘璐,等.? 氣候變化下黃河流域未來水資源趨勢分析[J]. 水利水運工程學報,2020(2):1-8.

[14] 康麗莉,LEUNG L R,柳春,等. 黃河流域未來氣候-水文變化的模擬研究[J]. 氣象學報,2015,73(2):382-393.

[15] 安催花,魯俊.黃河下游河道平衡輸沙的沙量閾值研究[J]. 水利學報,2020,51(4):402-409.

[16] 李小平,劉曉燕,李勇.黃河下游未來沖淤趨勢研究[J]. 人民黃河,2016,38(9):1-3.

[17] CUI B L, LI X Y. Coastline Change of the Yellow River Estuary and Its Response to the Sediment and Runoff (1976-2005) [J]. Geomorphology, 2011, 127(1): 32-40.

[18] WANG S J, MARWAN A H, XIE X P. Relationship Between Suspended Sediment Load, Channel Geometry and Land Area Increment in the Yellow River Delta[J]. Catena, 2006, 65(3): 302-314.

[19] 習近平.在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話[J].求是,2019(20):4-11.

[20] 劉曉燕,董國濤,高云飛,等.黃土丘陵溝壑區第五副區產沙機制初步分析[J].水利學報,2018,49(3):282-290.

【責任編輯 趙宏偉】