青海省長征溝銅鋅礦地質特征及礦床成因分析

(中國煤炭地質總局航測遙感局,陜西 西安 710199)

1 區域地質背景

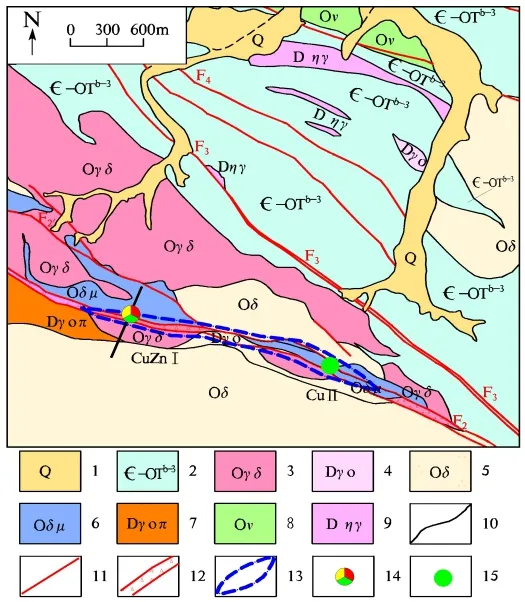

研究區處于柴北緣早古生代結合帶內,大部分地質體間以斷層接觸,導致部分地層缺失。

區域地層主要有金水口巖群(Pt1J)、灘間山群(∈-OT)、牦牛山組(D3m)等。

構造特征主要為伸展構造與擠壓構造交替出現,伸展構造形成地塹式裂谷、山間斷陷盆地,發育灘間山群、牦牛山組及大煤溝組等;擠壓作用形成北西向韌性剪切構造及壓扭性逆斷層。伸展構造受擠壓構造疊加,形成北西向構造帶,其對侵入巖空間展布、礦化蝕變帶具有控制作用。

區域巖漿活動強烈,侵入巖以加里東期為主,向南北兩側過渡為華力西期,其空間分布與構造關系密切(圖1)。

2 礦區地質特征

灘間山群地層產狀220°~240°∠56°~75°,巖性主要為灰黑色隱晶質結構,塊狀構造玄武巖,沿北西向次級斷層構造局部斷續分布少量透鏡狀大理巖,與侵入巖接觸帶多發育矽卡巖化、綠簾石化,局部發育磁鐵礦化、孔雀石化。

構造主要為北西向脆韌性斷裂構造,延伸長,規模大,對侵入巖具控制作用。沿構造帶發育強片狀構造、碎裂構造,微地貌多呈負地形或斷層埡口特征。

礦區南部發育中-酸性雜巖體,北部沿構造帶發育巖脈,主要為閃長巖、花崗閃長巖,其次為輝長巖及二長花崗巖等。

3 礦床地質特征

3.1 銅鋅礦化帶特征

銅鋅礦化帶長2400m,寬20m~40m,受F2斷層控制,破碎蝕變作用強烈,斷續發育銅、鋅、金礦化。礦化帶上巖性主要為強碎裂構造花崗閃長巖、閃長玢巖,其次為少量二長花崗巖,發育高嶺土化、綠泥石化、綠簾石化及孔雀石化和黃鐵礦化。礦化帶南側為中粒結構花崗閃長巖、閃長巖,發育綠簾石化,礦化帶北側為閃長玢巖及細粒閃長巖,發育綠簾石化,受碎裂構造及侵入作用蝕變程度變化大,礦化帶中心即位于碎裂構造花崗閃長巖與似塊狀閃長玢巖過渡帶上。

3.2 礦體地質特征

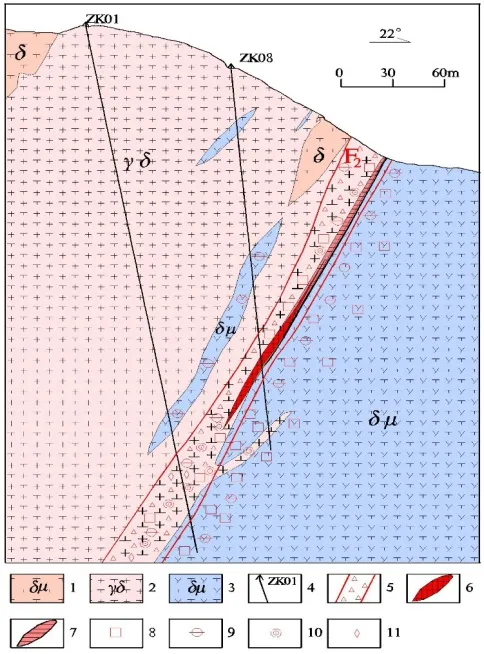

(1)CuZnⅠ礦體產狀202°∠65°,受F2斷層控制,圍巖主要為強碎裂構造閃長玢巖,次為碎裂構造花崗閃長巖(圖2)。CuZnⅠ礦體沿F2斷層北西向長約400m,斜深160m。地表礦(化)體寬1.1m~3.0m,Cu0.10%,Pb0.18%,Au0.12%~0.16%,在斜深160m處礦芯長4.47m,真厚度1.46m,Cu1.99%、Zn10.01%、Au0.32g/t、Ag18.85g/t、Pb0.46%,沿走向、傾向追索結果顯示礦體延伸規模有限。

(2)CuⅡ礦體也位于F2構造破碎帶中,礦體寬4.0m,長約200m,Cu0.50%,圍巖主要為碎裂構造閃長玢巖,其次為細粒花崗巖脈,發育黃鐵礦化、褐鐵礦化。沿走向追索僅發育細粒浸染狀黃鐵礦化、褐鐵礦化,局部發育微弱孔雀石化。鉆孔中(ZK10)巖石破碎,發育硅化、碳酸鹽化、綠簾石化和黃鐵礦化,局部發育2cm~4cm寬鉛鋅礦脈。礦體沿走向、傾向延伸均較差。

3.3 礦石質量

3.3.1 礦石物質成分

(1)金屬礦物:

黃鐵礦:呈粒狀自形晶、浸染狀、細脈狀,黃鐵礦是由磁鐵礦受絹英巖化轉變而來;浸染狀、細脈狀黃鐵礦是構造角礫巖化期形成。黃鐵礦內部發育磁鐵礦包裹體,表明黃鐵礦晚于磁鐵礦。部分半自形或它形粗大黃鐵礦,被閃鋅礦包圍,碎裂嚴重,在黃鐵礦裂隙中充填閃鋅礦。閃鋅礦:呈灰色,反射率約17%,內反射灰或灰褐色,均質性,內含少量黃銅礦固溶體乳滴,構造碎裂,部分呈微粒狀。大部分黃銅礦在閃鋅礦粒間呈布片狀,似結狀結構,少量黃銅礦充填于閃鋅礦裂隙中。磁黃鐵礦:呈它形-半自形粒狀、碎裂狀,沿礦物粒間、裂隙充填。粗粒磁黃鐵礦呈半自形晶、碎裂狀,沿裂隙充填呈團塊狀、脈狀;細粒磁黃鐵礦結晶程度略高,半自形晶、碎裂狀,浸染狀分布于石英脈及碎粒、碎粉間。黃銅礦:分布于磁黃鐵礦顯微裂隙中,部分包裹磁黃鐵礦,形成較晚。磁黃鐵礦、黃銅礦沿裂隙充填,自身呈碎裂狀,表明經受過構造作用。自然金:為粒間金或裂隙金,呈微細粒狀、它形晶布于石英粒間、磁鐵礦中或裂隙中。輝鉬礦:在閃鋅礦粒間發育少量輝鉬礦片晶,粒徑0.12mm~0.03mm之間。鈦鐵礦:沿暗色礦物解理或邊緣分布,呈半自形-自形板狀、粒狀,較破碎,粒徑0.01mm~0.03mm。沿鈦鐵礦邊緣及裂隙赤鐵礦化。鈦鐵礦為原巖暗色礦物蝕變析出。

圖1 CuZnⅠ礦體勘探線剖面簡圖

圖2 研究區地質概況圖

(2)脈石礦物:

石英:第一種為原巖殘留的顆粒粗大的石英,被裂隙切穿,晶格發生變化,光性變異,具有波狀消光或者光性不均勻特征;第二種為破碎強烈的細粒、粉末狀石英,多呈細小不規則粒狀,部分重結晶形成粒狀變晶結構,粒間界線凹凸不平;第三種為脈型石英,來自熱液蝕變,呈長板條狀,與黃鐵礦共生。綠泥石:呈細小鱗片狀集合體,沿裂隙、礦物晶體間裂隙浸染狀灌入。方解石:與綠泥石共生,呈細脈狀沿裂隙分布。絹云母:呈細小鱗片狀,局部交代斜長石呈其板條狀假象產出。

3.3.2 礦石結構、構造

礦石結構主要為他形晶結構、半自形片狀結構、似結狀結構、碎裂結構、粒狀結構;礦石構造主要為稠密浸染狀構造,角礫狀、細脈狀構造次之。

3.3.3 礦物生成順序

根據礦物破碎、鑲嵌、穿插關系,除少量磁黃鐵礦、黃鐵礦呈浸染狀外,大部分金屬礦物沿裂隙、粒間充填,金屬礦物生成順序為鈦鐵礦、磁鐵礦→磁黃鐵礦、自然金→黃鐵礦→閃鋅礦→黃銅礦→輝鉬礦→褐鐵礦。

3.4 圍巖和夾石

礦體圍巖復雜,主要為閃長玢巖,其次為花崗閃長巖、二長花崗巖等;夾石主要為蝕變閃長玢巖、方解石脈、石英脈等。

4 找礦標志

(1)巖性標志:閃長玢巖與花崗巖脈、花崗閃長巖在接觸交代部位產生的蝕變巖,特別是黃鐵礦化、硅化等礦化蝕變作用強烈的閃長玢巖是有利找礦的巖性標志。

(2)構造標志:北西向斷層破碎蝕變帶及次級構造破碎帶是有利構造標志。

(3)礦化蝕變標志:綠簾石化、碳酸鹽化、硅化、黃鐵礦化、孔雀石化等地段,是找礦的礦化蝕變標志。

(4)物探標志:礦化帶呈低阻高極化特征,特別是由南向北明顯出現電阻率減弱與極化率增強的部位是找礦的有利物探標志。

(5)化探異常標志:出現金、銀、銅、鉛、鋅、砷、銻等化探異常為有利的化探標志。

5 礦床成因分析

綜合地質調查及巖礦資料,蝕變作用大致劃分為三期:第一期,伴隨中酸性巖漿侵入活動,在巖漿烘烤和接觸交代作用下,閃長玢巖發生交代蝕變,沿粒間、裂隙形成零星浸染狀硫化物;第二期,中低溫熱液蝕變作用階段,發育絹英巖化、鈉黝簾石化、綠泥石化、綠簾石化及碳酸鹽化等,沿破碎帶形成細粒稠密浸染狀磁黃鐵礦、黃鐵礦等,局部沿裂隙呈細脈浸染狀硫化物,金屬礦物初步預富集;第三期,隨構造熱液活動,熱液流體萃取圍巖中成礦元素,金屬礦物沿構造裂隙充填聚集,局部形成熱液礦脈。

銅鋅礦成礦機制為早期低溫熱液蝕變作用使閃長玢巖發生變質作用形成絹英巖化、綠泥石化、綠簾石化、黝簾石化和硅化,閃長玢巖中的暗色礦物次變析離出零星浸染狀金屬礦物,為成礦作用奠定了物質基礎;華力西期花崗閃長巖侵入活動為成礦作用提供了重要熱源,促使次變閃長玢巖中的銅、鋅等元素初步富集形成礦源層;后期構造熱液活動,隨著溫度、壓力降低,pH值和fO2的變化,銅、鋅等成礦物質在構造裂隙中沉淀富集成礦,伴生硅化、碳酸鹽化等蝕變,綜合分析認為長征溝銅鋅礦為構造熱液型。

6 結論

(1)銅鋅礦總體受北西向脆性構造帶控制,礦體就位于構造帶中華力西期花崗閃長巖與加里東期閃長玢巖接觸帶中。礦體圍巖主要為閃長玢巖,次為花崗閃長巖、二長花崗巖。夾石主要為蝕變閃長玢巖,次為方解石脈、石英脈等。礦化蝕變類型主要為黃鐵礦化、黃銅礦化、閃鋅礦化、綠泥石化、綠簾石化、碳酸鹽化及硅化等。

(2)礦床成因類型為構造熱液型,成礦物質來源主要為閃長玢巖,次為花崗閃長巖;花崗閃長巖侵入作用為成礦提供了熱源,北西向構造破碎帶為礦體就位提供就位空間,熱液流體活動強度制約礦體規模和空間延伸。

(3)銅鋅礦與北西向構造活動、巖漿侵入作用關系密切,沿構造帶礦化蝕變強,發育絹英巖化、綠簾石化、黃鐵礦化、硅化等,成礦地質條件較好,但由于成礦期構造熱液流體供給不足,使得礦體規模有限。