三苯胺衍生物熒光凝膠體系的合成與性能研究

褚 彬, 黑笑涵,郭麗萍

(1.河南省周口生態環境監測中心,河南 周口 466000;2.河南城建學院,河南 平頂山 467000;3.河南城疆工程設計服務有限公司,河南 平頂山 467000)

近年來,超分子化學已經發展成為一門涵蓋材料科學、有機化學、物理化學、生物化學、無機化學、生命信息科學等多個領域的新興前沿科學[1-2]。小分子有機凝膠作為超分子領域中的一類物資是指小分子通過分子間的非共價鍵作用在有機溶劑中形成的一種介于液體和固體之間的果凍狀的準固態軟物質[3-8]。有機凝膠形成過程中的主要驅動力是包括氫鍵、金屬配位、π-π 堆積、靜電力、范德華力等非共價鍵作用力[9-12]。由于小分子間的非共價鍵作用很弱,并且是可逆的,因此此類凝膠一般具有可逆性,并且對溫度、酸堿、光照、磁電、溶劑和客體分子等外部刺激能夠敏感智能響應[13]。有機小分子凝膠被廣泛應用于藥物改性、分離技術、藥物傳輸、納米材料、分子(離子)識別、有機合成的催化與合成、組織工程、環境科學、催化和晶體生長、組織工程和智能響應等研究領域,受到了多領域科學家的關注[14-15]。

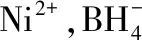

圖1 化合物1的合成路線

1 實驗部分

1.1 化合物1的合成及其表征

化合物3的制備

4-甲酰基三苯胺 (1.00g,3.66mmol) 和氰基乙酸(0.31g,3.66mmol)加入到100mL 圓底燒瓶中,加入20mL無水乙醇作溶劑,加熱回流,待固體全部溶解后加入200μL哌啶,反應24h后抽濾,自然風干濾餅,得到化合物3,得到1.12 g橙黃色固體,收率為90%。

化合物1的合成

化合物2參照文獻合成制得。取化合物3 (0.50g,1.47mmol) 和化合物2 (1.05g,1.47mmol)于250mL 圓底燒瓶中,再稱取二環己基碳二亞胺 (DCC) (0.82g,3.97mmol) 和1-羥基苯并三唑(HOBt)(0.54g,3.97mmol)加入圓底燒瓶中,然后加入3mL 三乙胺和85mL 無水四氫呋喃,然后室溫反應24h,薄層色譜法監測反應進度。待反應完全后,使用旋轉蒸發儀除去溶劑,得到的粗產品通過硅膠柱層析的方法進行提純,最終得到0.65g 橙紅色粉末狀固體,產率為42.54%。1H NMR ( 600M Hz,CDCl3) δ 8.11 (s,1H),7.76 (d,J = 9.0 Hz,2H),7.34 (t,J = 9.0 Hz,4H),7.17(m,3H),7.16 (t,J = 9.0 Hz,2H),7.00 (s,2H),6.89 (s,1H),4.00 (m,6H),3.63 (m,4H),1.79-1.70 (m,6H),1.47-1.41 (m,6H),1.27-1.23 (m,48H),0.86 (t,J = 7.2 Hz,9H);13C NMR (150 MHz) δ168.0,163.3,153.0,152.2,152.1,145.8,141.0,132.7,129.8,129.7,128.9,126.4,125.4,123.5,119.3,117.8,105.6,98.2,73.5,69.2,41.3,40.5,31.9,29.8,29.7,29.4,26.2,22.7,14.1。HRMS (m/z):[M+H]+calcd for C67H99N4O5: 1039.7615。Found: 1039.7607。

1.2 化合物1的凝膠測試

我們采用倒置法測試了化合物1,稱取5毫克化合物1放入帶有密封瓶蓋的測試瓶中,然后加入200 μL不同有機溶劑,加熱溶解后冷卻到室溫并倒置,觀察無液體流動即成為凝膠[18]。

1.3 化合物1 溶液、凝膠及干凝膠性質測試

我們在U-3900H型紫外可見分光光度計對化合物1的溶液和凝膠進行了紫外光譜測試;溶液和凝膠態的熒光光譜在愛丁堡F1000熒光光譜儀上得到;通過冷凍干燥制備的干凝膠進行傅立葉變換紅外光譜在Nexus 470光譜儀得到;XRD測試在X-射線粉末衍射在PW3830 (Philips) 測試;表面潤濕性能測試通過水接觸角使用懸滴法 (Dataphysics,OCA 20) 完成。

2 結果與討論

2.1 凝膠性能檢測

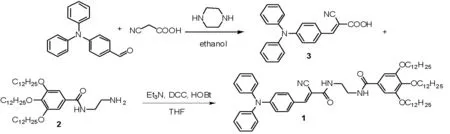

表1 在不同溶劑中化合物1的凝膠化能力

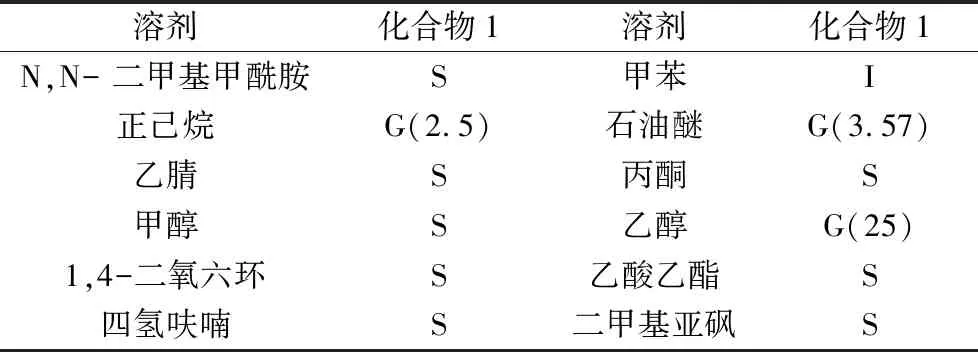

我們使用十二種常用有機溶劑對化合物1進行凝膠化性能測試,具體測試結果如表1所示。化合物1在 N,N- 二甲基甲酰胺,乙腈,甲醇,1,4-二氧六環,四氫呋喃,丙酮,乙酸乙酯和二甲基亞砜中形成溶液。化合物1在甲苯中即使加熱到回流也未能完全溶解。化合物1在乙醇、正己烷和石油醚中可以形成穩定的凝膠,其相應的最小凝膠濃度分別為25.0, 2.5和3.57 mg mL-1。不同的是,化合物1在乙醇中形成的有機凝膠時不透明,而在環己烷和石油醚中得到透明凝膠,這可能與他們的凝膠濃度有關(圖2a-2c)。得到的三個凝膠均可以在365 nm的紫外光照射下發出不同強度的綠光(圖2aˊ-2cˊ)。化合物1在三種溶劑中形成的凝膠可以穩定存在幾個月。

a 和a'為乙醇溶液中形成的凝膠;b和b'為正己烷溶液中形成的凝膠;c和c'為石油醚溶液中形成的凝膠

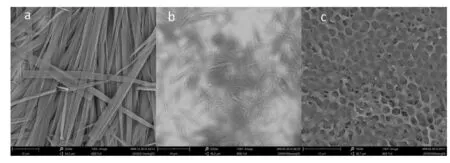

2.4 掃描電鏡分析

為進一步探究化合物1在三種溶劑中的自組裝過程,我們利用場發射掃描電子顯微鏡研究了化合物1在三種溶劑中自組裝形貌。我們通過相應溶劑稀釋凝膠涂在石英片,冷凍干燥制得電鏡樣品。如圖3所示,在三種溶劑中形成了不同的自組裝結構。化合物1在乙醇溶液中自組裝成了寬約2~3μm、長約100μm的微米帶結構;在正己烷中形成了寬1μm、長約10μm類似柳葉的片狀結構;而化合物1在石油醚中形成的凝膠得到了比較均一的蜂窩狀結構,直徑約2μm。這些自組裝結構的不同,說明化合物在不同溶劑中有著不同的自組裝行為。

a為乙醇;b為正己烷;c為石油醚。比例標尺均為10μm

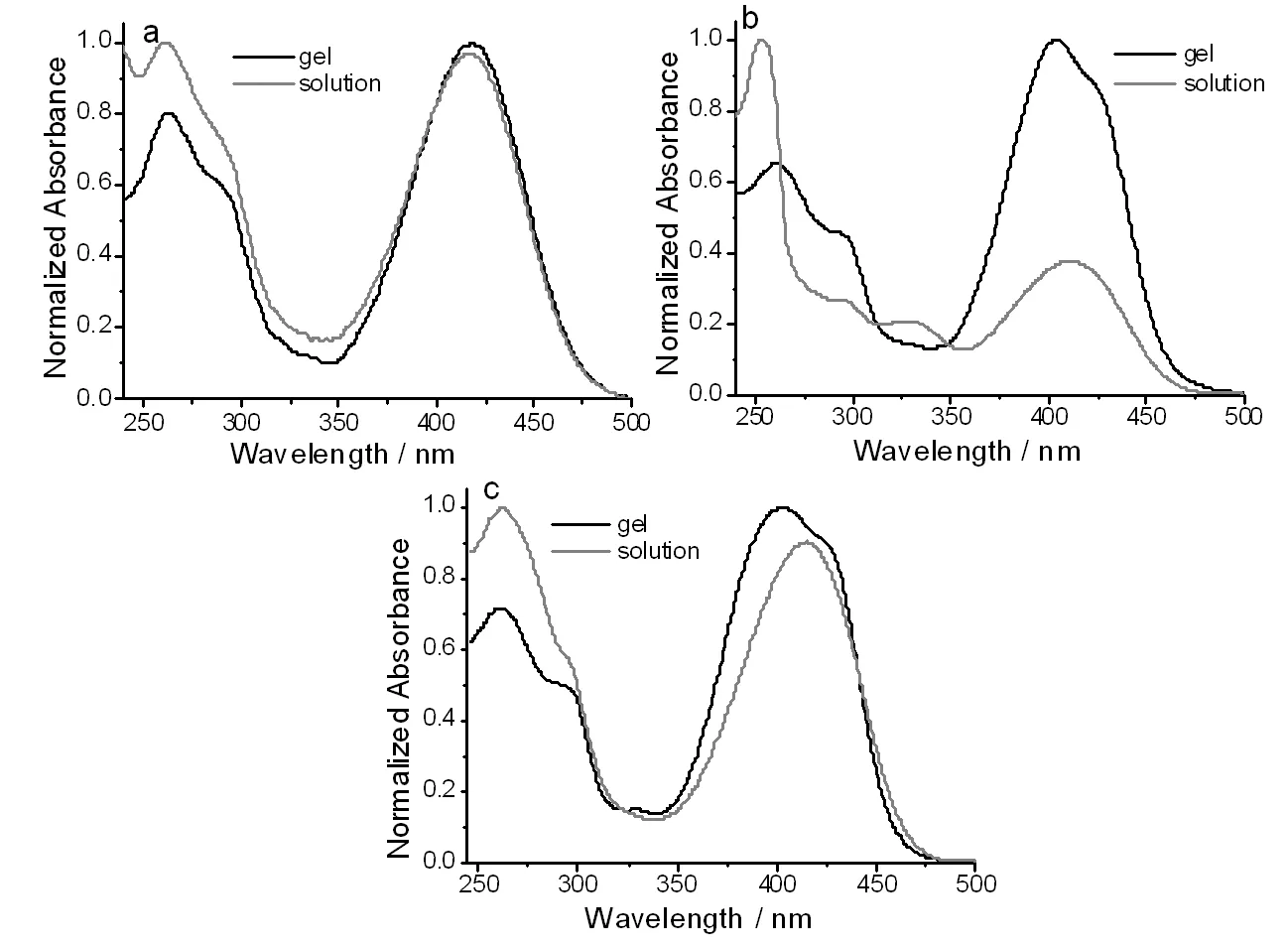

2.5 紫外吸收光譜分析

通過分析化合物1在溶液和凝膠狀態下的紫外吸收情況,可以得知自組裝過程中分子間相互作用模式。我們測試了化合物1在三種溶劑中的溶液和凝膠的紫外可見光譜,如圖4所示。化合物1在乙醇溶液中展示了三個吸收帶分別在261, 289和418 nm,而在相同溶劑的凝膠態均沒有發生任何位移。化合物1 在正己烷溶液中展示出了四個吸收帶分別位于253, 295,330和411nm,而在相同溶劑的凝膠狀態下紫外光譜的吸收帶出現在260, 293, 403和423 nm,特別是溶液態的411 nm吸收帶藍移到403nm和紅移423nm,說明化合物在正己烷中自組裝采用了H-型聚集和J-型聚集兩種自組裝形式[19]。如圖4c所示,化合物1的石油醚溶液的紫外可見光譜中出現了261, 293和415nm三個吸收帶。當形成凝膠態時,在415nm的吸收帶藍移到了402 nm,并有一個肩峰423 nm,說明在石油醚溶劑中的化合物1也采用了兩種自組裝形式。

(a)乙醇;(b)正己烷;(c)石油醚

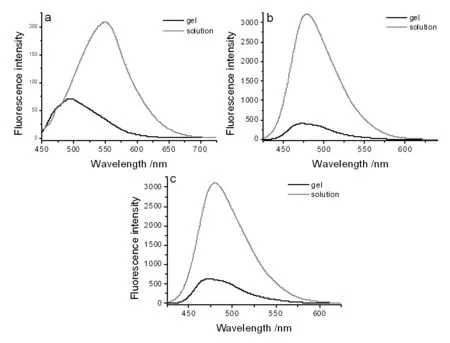

2.6 熒光發射光譜分析

熒光發生光譜是功能化合物的一種重要光譜性質。我們分別對化合物1 在乙醇、正己烷、石油醚三種溶劑中所形成的溶液和凝膠進行熒光發射光譜的測定,如圖5所示。化合物1 的乙醇溶液的最大熒光發射峰在550nm處,當形成的凝膠后該發射峰藍移到494nm,并伴隨著熒光強度的降低。化合物1在正己烷溶液中的最大發射波長在478 nm,該發射峰在其相應的凝膠藍移到472 nm;在石油醚中得到的凝膠和溶液中的熒光發射光譜分別在472nm與479 nm處有最大發射波長。從上面的結果可以看出凝膠態的發射峰均發生了藍移,說明該化合物的發光屬于異分子內的電荷轉移發光[20]。

(a)乙醇;(b)正己烷;(c)石油醚。激發波長為418 nm

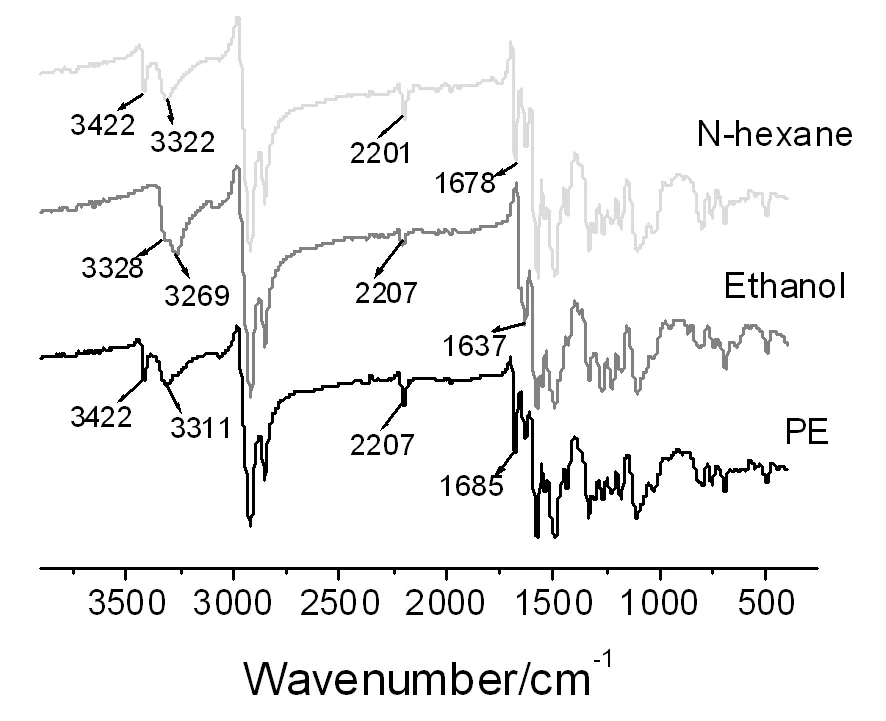

2.7 傅里葉紅外光譜分析

圖6 化合物1在不同溶劑中形成的干凝膠的紅外光譜圖

氫鍵是超分子凝膠形成的主要驅動力,可以通過紅外光譜來理解自組裝體系中的氫鍵作用。首先將在不同溶劑中形成的凝膠進行冷凍干燥,后對冷凍干燥后的凝膠進行紅外光譜圖分析,結果見圖6。由于化合物1的結構中存在兩個不同環境的酰胺基團,故在此三種溶劑的紅外光譜圖中均可顯示出的兩個不同的NH振動吸收峰,在石油醚、乙醇和正己烷中凝膠物質結構中的酰胺基團的N-H鍵的伸縮振動吸收峰位置分別為3422,3322 ,3328,3269 cm-1和3422,3311 cm-1,羰基(C=O)的伸縮振動吸收峰位置分別在1678cm-1,1637cm-1和1685cm-1。在石油醚、乙醇和正己烷的紅外吸收光譜圖中也可分別在2201,2207,2207cm-1中明顯觀察到CN的伸縮振動吸收峰。從羰基的伸縮振動峰來看,在凝膠體系中分子間形成氫鍵的強弱順序為乙醇大于正己烷,正己烷大于石油醚。由以上分析可知,此凝膠自組裝過程中的驅動力中存在分子間氫鍵[21]。

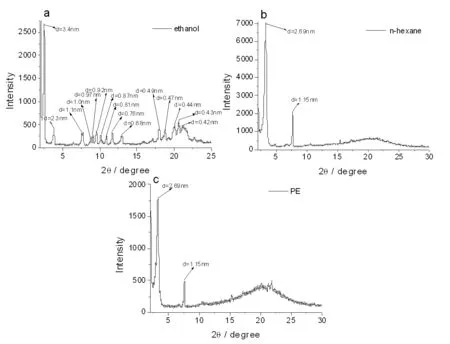

2.8 x-射線衍射分析

采用x-射線粉末衍射法測試干凝膠的衍射,可了解凝膠分子的內部堆積情況,從而進一步探究其自組裝過程。如圖7b和7c所示,化合物1在正己烷、石油醚溶劑中形成的干凝膠出現了兩個強的衍射峰在2θ = 3.24°和7.60°其相應的d值分別為2.69 nm 和1.15nm。同時在2θ = 21°處出現了寬的衍射峰,說明化合物1在這兩種溶劑中自組裝方式是長程無序的。而化合物1在乙醇溶劑形成的干凝膠XRD譜圖則展示出了較多的衍射峰,其相應的d值分別為3.4,2.3,1.1,1.0,0.97,0.92,0.87,0.81,0.76,0.68,0.49,0.47,0.44,0.43,0.42nm,這也說明了化合物1在乙醇中的自組裝模式與在正己烷、石油醚的自組裝不同。

圖7 化合物1在三種溶劑中形成干凝膠的X射線衍射圖

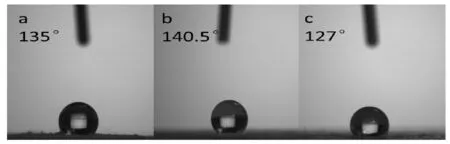

2.9 接觸角的測定

化合物1 在乙醇、正己烷、石油醚三種溶劑中所形成的干凝膠通過接觸角實驗進行了潤濕性測試。所采用的方法是把形成凝膠晃散后將其均勻地鋪在玻璃板上,待溶劑揮發完全,采用懸滴法通過接觸角測量儀來測量干凝膠表面的浸潤程度。如圖8所示,在乙醇、正己烷和石油醚中所形成干凝膠表面均表現出了疏水性,其對應的接觸角分別為135°、140.5°和127°。即使他們有著相同的組份,但通過自組裝的方式一人可以得到不同的潤濕性能的表面,這將為構建不同潤濕性能表面提供了新方法。

(a) 乙醇/水 ;(b) 正己烷/水 ;(c) 石油醚/水

3 結論

本實驗制備出一種新型三苯胺衍生物小分子化合物,該化合物可在石油醚、正己烷、乙醇中形成穩定的凝膠。化合物在三種凝膠體系分別形成了蜂窩狀、片狀和微米帶的結構,這些結構表面均表現出了疏水性能。氫鍵和疏水作用是形成凝膠體系的主要驅動力,但化合物1在這三種溶劑中的自組裝方式各不相同。該研究為構建新型功能三苯胺凝膠體系提供了分子模型。