武倘尋高速公路K50滑坡穩定性分析及處治措施

殷 平,唐廷柱

(1.云南省交通規劃設計研究院有限公司 昆明市 650041; 2.云南交投集團投資有限公司 昆明市 650228)

云南省地處我國西南山區,地形陡峭,地質條件復雜。山區建設的高速公路經常會出現大量高邊坡,若邊坡地質情況較差,降雨集中,則往往會產生滑坡等地質災害。以云南省昆明市武倘尋高速公路K49+733.72~K50+220左側邊坡為例,通過地質勘探及有限元離散,對該滑坡的成因及穩定性進行了研究,提出了治理措施并對處治效果進行了分析。

1 工程概況

云南武倘尋高速公路K49+733.72~K50+220段左幅原設計邊坡為四級高邊坡,最大坡高為41.7m,每級坡高均為10m,第一至三級邊坡坡比均為1∶1,采用錨桿框格梁防護;第四級坡比為1∶1.25,采用現澆混凝土拱形格防沖刷。該段邊坡于2018年初進行施工開挖,開挖至第二級邊坡時,坡面出現近乎平行于主線的裂縫且伴有滲水,隨即K49+900~K50+020段左側邊坡發生坍塌。由于此時坡面防護尚未施工,為節約造價,對塌方體進行刷方減載。刷方后第一級邊坡坡比為1∶1.25,第二~五級邊坡坡比均為1∶1.5,坡面采用錨索框格梁防護。2018年底開挖至第二級邊坡坡面時,再次出現滲水裂縫帶,已施工完成的第四級邊坡平臺出現寬約2cm裂縫,坡頂外側約20m處出現張拉裂縫。通過地表位移監測顯示,邊坡向路基中線方向最大滑移了57mm,高程下降了8mm,且邊坡還在緩慢滑動中,見圖1。為保證高速公路的正常施工及附近居民的生命及財產安全,必須進行滑坡治理。

2 滑坡工程地質

滑坡區地貌屬構造剝蝕中山地貌。高程介于2080~2130m之間,相對高差約50m,地形起伏較大,山坡坡角在25°~43°之間。根據地質調查及鉆探揭露結果,滑坡范圍內主要分布地層為玄武巖及其風化土。

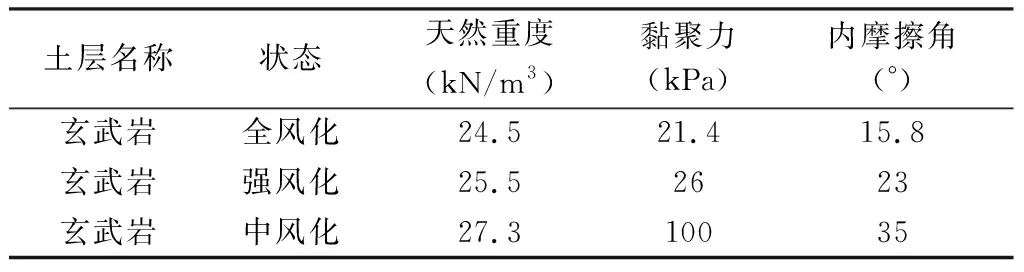

滑坡工程地質平面見圖2,典型地質斷面見圖3,滑坡區各地層主要物理力學指標見表1。

表1 滑坡區各土層的主要物理、力學指標

3 滑坡體特征、成因及穩定性分析

3.1 滑坡體特征

滑坡周界較清晰,平面上略呈圈椅狀,其前緣為武倘尋高速公路路基中心線右側,滑坡體縱向長度約100m,橫向寬度約300m,平均厚度約15m,最厚處20m。滑坡體積約45×104m3,其中強變形區體積約24×104m3,屬于大型滑坡。坡體后緣及強變形區側翼可見多條裂縫,前緣路基中心線附近出現一條長約25m的橫向剪切裂縫,裂隙面產狀75°∠22°,且從裂縫可見,上部坡體沿較光滑結構面剪出,剪出口位于較平坦地基土上。坡體中部裂縫發育密集延伸較長,下坐高度較大,裂縫較寬;后緣裂縫較少但延伸較長,幾乎未下坐,僅出現土體張拉裂縫,隨著時間的推移,坡體中部裂縫不斷發育下坐加寬,形成新的“臨空面”,牽引后部坡體而形成滑坡,因此本滑坡為牽引式滑坡。

滑坡體為可塑-硬塑狀玄武巖殘積土及全風化層,玄武巖全風化層因結構較松散、孔隙比較大,較易發生軟化,土體強度降低。全風化玄武巖幾乎風化成土狀,隨滑體滑動的擾動風化玄武巖崩解為散體狀,工程力學性質較差。滑床為全風化-強風化狀玄武巖。

3.2 滑坡成因

經現場調查及地質資料分析,玄武巖全風化層間存在光滑結構面是本次滑坡的主要原因。該結構面幾乎無充填,且光滑,延伸較寬廣。邊坡開挖后,坡腳形成臨空面,同時光滑結構面被揭露至地表,前緣自重降低,造成應力集中,上部土體在自重作用下沿結構面剪出。同時長期的降雨雨水下滲,地下水和地表水共同作用,軟化了玄武巖全風化層,更加劇了邊坡的失穩。綜上所述,在地質環境、工程活動及水文條件的綜合作用下,造成了該滑坡的形成和發展。

3.3 滑坡穩定分析

選取K50+100地質剖面為計算斷面,采用有限元分析軟件plaxis 2d進行數值模擬。根據滑坡體現狀及地勘報告,滑體天然容重取20.6kN/m3,飽和容重取21.3kN/m3;滑動面參數經反算得c=10.3kPa,φ=13.2°。采用15節點平面應變單元進行有限元離散,巖土層及滑動面服從摩爾—庫倫屈服準則。抗滑樁及框格梁采用板單元模擬,以點對點錨桿單元模擬錨桿及錨索的自由段,土工格柵單元模擬錨固段,模型網格劃分見圖4。考慮已經施工完成第四級的錨索框格梁及第五級錨桿框格梁的作用,結合滑坡體現狀進行分析計算得安全系數為1.01,滑坡體處于不穩定狀態,如遇暴雨將會加劇下滑,存在較大安全隱患,因此需采取措施治理。

4 滑坡加固處治措施

4.1 滑坡處治思路

本滑坡為路基開挖及降雨誘發的工程滑坡,滑坡土體工程力學性質差,滑動帶埋深15~20m,屬深層滑坡。處治思路首先是減少對現狀滑坡體的擾動,特別是在滑坡下緣開挖。其次根據風化玄武巖地區邊坡工程“強支護、少刷坡”的重要原則,針對滑動面分段采用抗滑樁進行支擋,同時設置綜合排水措施,減小地表水、地下水對滑坡體的影響。

4.2 處治加固措施

(1)抗滑樁支擋

在強變形區(K50+083~K50+228),尚未施工框格梁的坡面區域,適當刷坡減載,其中第一級坡比1∶1.25,第二~四級坡比均為1∶2。第二級邊坡預留8m寬平臺,其上設置一排B型錨索抗滑樁,樁截面尺寸為2m×3m,中心間距5~6m,樁長25m,共計16根。距樁頂1.5m位置處布設1孔由6束ΦS15.2mm高強低松弛鋼絞線組成的預應力錨索,錨索長度35m,錨固段長度10m,傾角25°,設計張拉力500kN。其他區域在第二級平臺設置一排A型錨索抗滑樁,截面尺寸為2m×2.5m,中心間距5~7m,樁長16~20m,共計33根,距樁頂1.5m處布設1孔預應力錨索。

(2)坡面加固

尚未施工坡面防護的第一、二級邊坡,均采用錨索框格梁預加固,錨索采用4束ΦS15.2mm高強低松弛1860級鋼絞線,長度25~30m,錨固段10m,傾角20°,設計張拉力460kN。對已經施工完成的第四級邊坡錨索框格梁,在框格中間增設十字點錨加固,錨索長度30m,錨固段不小于10m,錨索由6束ΦS15.2mm高強低松弛鋼絞線組成,傾角20°,設計張拉力460kN。

(3)綜合排水措施

每級邊坡平臺設置40cm×40cm排水溝,坡頂設置40cm×40cm梯形截水溝,同時對坡頂裂縫用水泥砂漿進行封閉,防止上方山體匯水滲入滑坡體。坡面針對滑動面滲水層設置仰斜式疏干孔,仰角6°,長度15~20m。

(4)坡面綠化

坡面及第二級8m寬平臺采用植草綠化。

滑坡處治平面及典型斷面見圖5、圖6。根據滑坡處治后K50+100斷面計算得水平位移云圖見圖7。最大位移約為12mm,可見處治措施能有效加固邊坡,提高穩定性。

5 結論

(1)本滑坡為受坡腳開挖沿光滑結構面滑動的牽引式大型滑坡。

(2)通過地質勘察及土工試驗并結合有限元分析,對滑坡穩定性進行分析,得出該滑坡處于不穩定狀態,必須進行處治。

(3)處治措施以強支擋為主,盡量少刷坡,同時加強坡面防護,輔以植草綠化,減小坡面沖刷,目前邊坡已經過一個雨季,未產生變形,說明處治取得了較好的效果。